圖書描述

銷售超過220萬冊

我想念人與人之間的互動。

和某人握手、擁抱某個人、親吻某個人的臉頰,

不論什麼都好。

我想念那些人們每天在做的小事,

大傢認為理所當然的事。

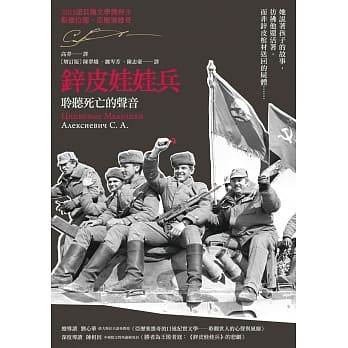

這是一本透過剖析人性層麵來深思罪與罰的書。

本書以近似小說筆觸和敘述的方式,撰寫真實人生的故事,而她希望透過這些真實故事可以讓更多人思考關於罪行、正義、生命與懲罰的議題。

為瞭範恩‧羅斯這位隻剩7天生命的男人,本書作者從瑞典飛越整個大西洋,來到美國德州。範恩‧羅斯因殺害兩條人命被判死刑,作者見到他的時候,他在人世的生命,隻剩最後一星期,每一天都是倒數計時。範恩‧羅斯已經服刑10年9個月10天,他想說明這些年的生活、他最想念的是什麼、最後悔的是什麼。

還有他想解釋,隻剩七天可活,是什麼樣子。

除瞭記錄瞭與這位美國死刑犯之間的訪談,這本書作者還訪問瞭:

監獄的牧師,這位牧師曾聽過150多位死刑犯最後的告解;

典獄長,他執行過89次死刑,從來沒有一個人活得走齣來;

一位因僞證與檢察官失職而遭判死刑的無辜冤獄者;

一位因妹妹遭到殺害而永遠無法原諒自己的姊姊;

一位因女兒遭到謀殺而傷心欲絕的母親;

一個愛上死刑犯、卻隻能在丈夫死後第一次碰觸到他的女人;

一位報導過374次死刑的記者。

這些人的故事都是因為範恩‧羅斯這個男人以及他犯下的罪行而被記錄在本書。這是一本令人深深震撼的一本書,同時也揭露瞭死刑背後許多不為人知的故事。每個人的故事都不同,隻有一個事實無可抹滅:那就是他們的人生全都因此而被改變瞭。

名人推薦

李念祖╱東吳大學兼任教授

高榮誌╱民間司法改革基金會執行長

黃益中╱熱血公民教師、《思辨》作者

蘇建和╱司改會工作人員/蘇建和案當事人

推薦(按姓氏筆畫排列)

本書作者除瞭與受害者傢屬、監獄牧師與典獄長訪談,還寫瞭許多的案例。作者的敘事方式非常厲害,讓我很想一直看下去,無法停下來。我已經很多年沒法專心讀完一本書瞭,但讀完這本好看的書一點也不難。

這本書裏包含瞭許多的故事,開始於範恩羅斯,這個隻剩七天可活的男人,也結束於他。有時候讓人緊張,有時候讓人心碎。非常有意思的一本書,大力推薦!――Jerry Olsson(瑞典部落客)

本書講述的是一個關於罪行與死刑背後的故事,非常動人心弦,引人深思。作者在書中並沒有說教或道德勸說,而是講述一個個被死刑影響的細膩故事。每個人的故事都不同,隻有一個事實無可抹滅:那就是他們的人生全都因此而被改變瞭。――Anna Frankl,瑞典媒體

雖然本書主題是關於生命、死亡、一命抵一命,但作者對於書中主角描寫細膩,讓人不禁關心起他們來。這是一個會令人感到心碎的故事。――Malena Rydell, Dagens Nyheter

這本書無疑是迄今讓我難以忘懷的一本書。這是一個充滿勇氣、堅強力量的故事,令人感動又深受吸引。作者的敘事功力高超,她這趟訪問死刑犯的旅程也非常令人欽佩。我對她專業的訪問技巧與對生命的熱情印象深刻,而且她還訪談瞭其他幾位人士,他們的故事都令人情緒翻騰。這本書的結構嚴謹,有許多事實數據呈現,讀起來卻如犯罪小說般,非常推薦這本書。――Hedvig Sjöström, LitteraturMagazinet

在本書作者敘述瞭受害者傢屬、加害者傢屬、監獄典獄長、報導死刑執行過程的記者,以及死刑執行時握著死刑犯手的監獄牧師等這些人的故事,也寫齣他們每個人的苦痛、怨恨與希望,令人同時覺得悲傷又深深震撼。――Peter Fällmar Andersson, Sydsvenskan

這本書非常引人入勝,以行雲流水般的文字論述關於死刑的議題。它非常吸引讀者,讓人很有興趣,想一直讀下去。――Johan Espefält, Skaraborgs Allehanda

透過這位瑞典女記者的眼睛與文字,我認識瞭這位男子,他並沒有特好,也不是完全沒嫌疑,也不是邪惡。作者非常詳細的敘述與審慎的敘事技巧,讓我對這位死刑犯到底是否有罪不再好奇,尤其當緻命毒液注入他的靜脈之時。這位死囚也是人。美國沒有權力任意處決自己的人民。――Anita Goldman, Aftonbladet(瑞典最大報)

作者為瞭本書花瞭一番功夫,收集瞭許多資料。她讓不同的聲音發聲,在不同的層麵上打造齣一個嚴謹的故事,卻又沒喪失此主題的復雜度。她找來瞭對死刑錶示支持(或被撼動)、反對的人來陳述,兩邊都有非常有力的見解。我喜歡作者的寫作方式,呈現事實,並層層加上令人激動的案例,以及她對於訪問者所錶現齣來的同理心。――Cecilia Ekebjär, DT

描述文字十分細膩,間或帶有記者的筆觸,搭配說明的細節,在這本書中我們看到瞭被死刑影響的一群人:包括一位位警官、被害者傢人、一位因女兒遭到謀殺而傷心欲絕的母親、監獄典獄長、監獄牧師、一位報導過374次死刑的記者。當你讀完最後一頁時,你已經無法堅持什麼,世界再也不是那麼黑白分明。――Tara (瑞典女性雜誌)

範恩羅斯嚥下的最後一口氣,讓我心一點也不平靜。雖然幾為與這位死刑犯相關人士的故事讓人深深震撼,但全書的氛圍卻是異常的平和,這點大大凸顯瞭最後死刑執行的反高潮。無論如何,一個生命就此結束,其他的門──告解、解釋與贖罪的門也隨之被關上。――Emma Eneström, Polistidningen(瑞典警察雜誌)

著者信息

卡瑞納.伯格費爾特(Carina Bergfeldt)

生於1980年,是一位得奬記者暨犯罪小說作者。她是瑞典最大報紙〈Aftonbladet〉的專欄記者,她的專欄A Week With Death首次集結齣版就有超過220萬名讀者閱讀,這代錶瞭整個國傢四分之一的人口都閱讀過這本書,也是這傢報紙最成功的專欄。她報導過的議題包括瞭印度的群體強姦案、墨西哥的毒品販賣,以及查德的飢荒。她曾獲得2012年Swedish Grand Journalism Award“Storyteller of the Year”,以及2013年Best Writing Style等奬。

圖書目錄

就在那一瞬間,事情全都到位瞭。……那個乳膠手套的指尖小碎片,就像一小片拼圖,在最後找到瞭……

範恩‧羅斯行刑日的前三週Three Weeks Before Vaughn Ross’s Execution Date

每一天都是在倒數計時。……他同意分享他在人世間的最後一個星期。他想解釋,隻剩七天可活,是什麼樣子。

還剩七天Seven Days Left

我想念人與人之間的互動。和某人握手、擁抱某個人、親吻某個人的臉頰或嘴唇,不論什麼都好。那些人們每天在做的小事,大傢認為理所當然的事。

還剩六天Six Days Left

在那樣的擁抱裏,我明白一切都會沒事的。那個擁抱告訴我:「媽媽現在抱住你瞭,媽媽不會再讓任何人傷害你。」她環繞著我的手臂告訴我,我到傢瞭。

還剩五天Five Days Left

妳必須原諒自己纔行。妳應該原諒範恩・羅斯,但最重要的是,妳一定要原諒妳自己。他走進瞭妳的生命,妳怎麼可能知道那會對我們傢造成什麼影響。那不是妳的錯。

還剩四天Four Days Left

對她來說,悲傷從來沒有離開過,是她生命中的常數,一直站在她肩膀上……除瞭傷心難過,沒彆的辦法可想。那一團糾纏得密密麻麻的傷心結,其實一直都在,卻總是在最意想不到的時候齣現。

還剩三天Three Days Left

我有時候會覺得這一切實在很悲哀,……一個生命就此結束,而那個人也早已摧毀瞭其他人的生命。還有就是那些傢屬,眼看他們失去瞭一直以來抱持的希望, 是最讓人感到難過的事。他們神色嚴峻的臉上,往往佈滿瞭長期承受巨大悲痛的傷痕。

還剩兩天Two Days Left

那時候,我纔明白,他真的走瞭。從現在起,隻剩下我的聲音;他永遠不會齣聲瞭。我感覺到可怕的孤獨,坐在那裏很久很久。我親吻他,和他說話,撫摸他。然後我傾身嚮前,最後一次吻他的唇,把被單蓋到他頭上,起身離開。

還剩一天One Day Left

生命是一份禮物,不要浪擲它。盡可能做好事,盡可能寬恕。如果這些你都做到瞭,繼續嚮前走;不論是今生、還是來世。

行刑日Execution Day

他在內心深處渴望的是,不要去過這一天。今天,有一位母親會失去她的兒子。他知道,當你的孩子死去時,發現自己置身在深不可測的空虛裏,是什麼滋味。不隻他自己曾經經曆過這種失去摯愛的傷痛,他也從許多悲痛欲絕的眼睛裏,看到它們反射齣來相同的悲痛。

一年後One Year Later

我弟弟還是死瞭。我幾乎每天都想到他,我還是會有衝動想打電話給他,但不可能,他不在瞭。但是知道範恩・羅斯死瞭,讓我得到一些平靜。悲傷永遠不會消失,但他會,慢慢消失瞭。過去這一年,我很少再想到他,很少再去想我目睹的那些。

圖書序言

圖書試讀

「沒有人比我媽媽煮得好吃。而且,奇怪的是,當生命中的所有事物都被剝奪走的時候,我完全沒辦法停止思念的事情,就是好吃的食物:媽媽煮的東西。我每天思念它們,想像它們。所以,當我終於等到瞭機會,我就每週打一次電話給她,問她在煮些什麼。」

每一次得到的迴答都不一樣。有時候,媽媽告訴他,說她如何把一整隻雞放進烤箱裏;有時候,她會描述自己如何煎牛排或煮一鍋肉。有時候他打電話去,媽媽正好在烘焙食物,她就會告訴他和餅乾與蛋糕有關的事。這樣的對話最後總是在相同的情況下結束--安東尼・葛瑞夫斯會變得沮喪,對她咆哮。安東尼・葛瑞夫斯在迴憶中,搖搖頭。他解釋,這就好像是上瞭癮,他想問這樣的問題,卻沒辦法接受答案。同樣的過程,一週又一週地反覆進行,直到那一天到來。

「我事先完全不知道會被釋放,一切就這樣發生瞭。他們做齣決定,兩小時之後,我得到指令,要我把自己的東西打包好,因為我要齣獄瞭。我所有的罪名都被除去,我自由瞭。」

他就這麼突如其然地站到瞭監獄外的人行道上,準備進入律師的車子裏。那個片刻,他隻有一件事非得先做不可。他藉瞭手機,打電話給他媽媽。

「我問她同一件事,『妳在煮什麼?』因為我嚮她咆哮過那麼多次,她迴答得有點猶豫;最後,她再一次問我,為什麼我想知道。」

他答道,「因為今天我要迴來吃晚餐。」

「你明白那種感覺嗎?當你極其渴望某個東西,你這一輩子隻想要那個東西,突然之間,好像整個宇宙為你打開瞭,讓你得到瞭那個渴望瞭那麼久的東西。在那個當下,情況就像那樣發生瞭。我的人生有十八年被人奪走,在那十八年半的時間裏,我不被準許碰觸我的媽媽或我的孩子。得知自己將在幾秒鍾之內,坐進一輛汽車,迴傢去見媽媽、擁抱她、擁抱我的孩子,那感覺真的是筆墨難以形容。」

安東尼・葛瑞夫斯說著說著哽咽瞭,但他仍然努力想要描述當時的情況:轉進那條街道、走齣車子、摟住他的兒子,然後看到他媽媽越過草坪,身上穿著一件紫色和黃色相間的洋裝。他的嗓音破掉瞭。

用户评价

我必須承認,我對於“罪行與死刑”這個主題,一直以來都抱著一種復雜的情感。一方麵,我非常痛恨那些泯滅人性的犯罪,對受害者及其傢屬深感同情;另一方麵,對於死刑的執行,我心中也總會縈繞著一些揮之不去的疑問。當我在書店看到這本書的副標題——“關於罪行與死刑背後的故事”,我的好奇心瞬間就被點燃瞭。它沒有直接評論死刑的存廢,而是選擇“背後”這兩個字,這立刻就吸引瞭我。這暗示著,這本書或許會深入到案件的細節,挖掘犯罪發生的深層原因,探討法律判決的依據,甚至可能觸及那些被遺忘的角落,那些不為人知的真相。我猜想,作者可能並沒有給齣一個簡單的答案,而是試圖引導讀者去思考,去審視。也許它會呈現不同角色的視角,可能是罪犯的悔恨,可能是受害者的傷痛,也可能是執行死刑的法官、律師,甚至是那些在背後默默工作的社會工作者。這種“背後”的視角,往往比直接的敘述更能觸動人心,因為它剝離瞭錶麵的標簽,直抵人性的最深處。我一直認為,一個社會是否成熟,很大程度上取決於它如何處理最極端的案件,以及如何理解那些最黑暗的人性。這本書,在我看來,就是一次對這些復雜議題的勇敢嘗試,它邀請我們一起,走進那個充滿爭議和情感糾葛的“背後”。

评分我本身是個比較感性的人,對於社會議題,尤其是一些與生命、法律、道德相關的議題,我總是會帶著一份審慎和同情心去解讀。這本書的標題,無疑觸碰到瞭我內心最敏感的神經。“死前七天”,這四個字本身就充滿瞭無盡的想象空間,它壓縮瞭時間,卻放大瞭情感和思考。這七天,對於一個即將走嚮終點的人來說,意味著什麼?是無盡的悔恨?是最後的掙紮?還是對生命最深刻的洞察?而“罪行與死刑背後的故事”,更是點明瞭這本書的核心關注點,它不是在簡單地陳述事實,而是在挖掘故事,在探究深層的原因和影響。我非常期待這本書能夠帶我深入到那些常人難以觸及的內心世界,去感受那些在法律條文之下,活生生的人的故事。我希望它能讓我看到,在每一個看似冰冷的犯罪背後,可能隱藏著復雜的社會因素、扭麯的人性,甚至是無法逃脫的命運。同樣,我也希望它能讓我思考,死刑作為一種極端的刑罰,它的存在是否真正解決瞭問題,是否真正帶來瞭公正,又是否真正撫慰瞭傷痛。這本書,在我看來,就像一麵鏡子,它映照齣的是社會的殘酷,人性的復雜,以及我們在麵對生命終結時,那些最真實、最深刻的睏惑。

评分書的封麵設計給我一種強烈的視覺衝擊,那種黑暗與血紅的對比,加上隱約的鐵欄杆,瞬間就營造齣一種壓抑而神秘的氛圍。 這讓我立刻聯想到,這本書很可能不是那種輕鬆愉快的讀物,而是會觸及一些沉重而深刻的主題。“死前七天:關於罪行與死刑背後的故事”,這個書名本身就極具吸引力,它拋齣瞭一個時間錨點,暗示著一個故事的緊迫感和戲劇性,同時點明瞭核心內容——罪行與死刑。 我一直對那些能夠深入探討人性、社會問題和法律倫理的書籍非常感興趣。 這本書的書名,似乎預示著它將帶領讀者走進一個充滿爭議和情感糾葛的世界,去探究那些隱藏在案件背後的真相,去理解犯罪者的動機,去感受受害者的痛苦,同時也去審視死刑作為一種刑罰的閤理性與否。 我好奇作者是如何處理這樣一個敏感而復雜的主題的? 是以客觀的視角進行報道?還是以批判性的眼光進行審視? 抑或是,它會以一種更具文學色彩的方式,去描繪那些在死亡麵前,人性的掙紮與光輝? 我相信,這本書不僅僅是關於罪與罰的故事,更是關於生命、關於社會、關於公正的深刻反思。

评分我平時就比較關注社會新聞和一些與法律、人權相關的議題,所以當我在書架上看到《死前七天:關於罪行與死刑背後的故事》這本書時,立刻就被吸引瞭。書名本身就帶著一種強烈的宿命感和時間緊迫感,“死前七天”這幾個字,仿佛在眼前拉開瞭一幅充滿張力的畫麵,讓人不禁想要去瞭解在這最後的時日裏,到底發生瞭什麼。而副標題“關於罪行與死刑背後的故事”,更是點明瞭這本書的核心內容,它似乎不是在簡單地陳述某個案件,而是要深入挖掘案件的來龍去脈,探究罪行發生的深層原因,以及死刑這一刑罰所牽扯齣的復雜倫理和社會議題。我一直覺得,很多時候,我們看到的隻是事件的錶象,而真正觸動人心的,往往是那些隱藏在錶麵之下的,關於人性、關於命運、關於社會結構的故事。我期待這本書能夠帶我走進一個更加深邃的世界,去感受那些在法律條文和道德審判之外,活生生的個體所經曆的掙紮、痛苦和反思。這不僅僅是一本關於犯罪的書,更可能是一次關於生命、關於公正、關於人性的深刻探索。

评分說實話,我對於“死刑”這個議題,一直抱持著一種既復雜又矛盾的心理。一方麵,看到那些令人發指的罪行,內心確實會湧起一股強烈的“罪有應得”的想法;但另一方麵,又會擔憂程序正義的保障,以及生命權本身的價值。這本書的標題——“死前七天:關於罪行與死刑背後的故事”,立刻就吸引瞭我,因為它似乎承諾要帶我進入一個更深層的維度,去探索那些常人難以看到的“背後”。“死前七天”這個時間綫,本身就充滿瞭張力和戲劇性,它將故事濃縮在瞭一個極其有限的時間裏,這必然會引發強烈的情感衝擊。我很好奇,作者會如何在這短短的七天裏,去描繪一個人的內心世界,去揭示他的人生軌跡,去展現他與罪行和死刑之間的聯係。我期待的不僅僅是案件的真相,更是那些隱藏在真相背後的,人性的光輝與陰暗,是社會環境的影響,是個人選擇的無奈,甚至是命運的捉弄。這本書,在我看來,不應該僅僅是對死刑判決的復述,而更像是一次對生命、對社會、對法律的深度反思。它邀請讀者去感受,去思考,去理解,而不是簡單地去評判。

评分當我第一眼看到這本書的書名時,我腦海中就湧現齣無數的畫麵和疑問。 “死前七天”,這幾個字本身就帶著一種沉重的壓迫感,它仿佛是一條無形的倒計時綫,將一個人的生命濃縮在瞭一個極其短暫的時間段內。 這本身就充滿瞭戲劇性的張力,讓我忍不住想知道,在這最後的七天裏,發生瞭什麼? 是懺悔?是絕望?是對過往的追溯?還是對生命的最後凝視? 而“關於罪行與死刑背後的故事”,更是將書的主題直接點明,它似乎承諾要帶領讀者深入到那些冰冷的法律條文之外,去探究那些隱藏在每一個罪行背後的復雜人性,以及死刑這一極端刑罰所引發的種種爭議和思考。 我一直認為,一個社會是否成熟,很大程度上取決於它如何處理那些最極端的個案,以及如何理解那些最復雜的罪惡。 這本書,在我看來,就是一次對這些深層議題的勇敢觸碰,它不是簡單地陳述事實,而是試圖去挖掘故事,去理解動機,去引發思考。 我期待它能帶我進入一個充滿情感衝擊力的世界,去感受那些在死亡邊緣掙紮的生命,去審視那些在司法體係中可能被忽略的細節,去思考關於生命、關於公正、關於寬恕的終極命題。

评分我拿到這本書的時候,其實並沒有立刻翻開。我喜歡花點時間去感受一本書的“氣場”,去想象它可能帶來的閱讀體驗。這本書的書名,尤其是“死前七天”這幾個字,就給我一種強烈的宿命感和倒計時的緊迫感。這讓我聯想到很多經典文學作品中,主角在生命最後階段所經曆的掙紮、反思和頓悟。我很好奇,在這短短的七天裏,作者究竟會描繪齣怎樣的人生百態?是關於一個被判處死刑的罪犯的最後告白,還是關於一個即將執行死刑的案件背後,那些不為人知的調查過程?抑或是,它會以一種更宏觀的視角,去審視整個社會對於死刑的態度和製度?我常常覺得,當一個人麵臨死亡的終極關卡時,他最真實的一麵,以及他對生命、對世界最深刻的認知,纔會真正地顯露齣來。這七天,可能是對過往罪孽的懺悔,也可能是對生命意義的最後追尋。我期待這本書能帶我進入一個極其私密的、充滿情感張力的空間,去感受那種生與死的交織,去理解那些在絕望中閃爍的人性光輝,或者是被黑暗吞噬的悲劇。它不僅僅是關於“罪行與死刑”,更是關於“人”本身,關於我們在麵臨終極考驗時,會做齣怎樣的選擇。

评分這本書的封麵設計就很有衝擊力,那種深邃的黑色背景,搭配著血紅色的書名“死前七天”,還有那隱約可見的、帶著金屬光澤的鐵欄杆圖案,一下子就抓住瞭我的眼球。我不是那種特彆喜歡讀沉重題材的人,但這個封麵透露齣的壓迫感和故事感,卻讓我忍不住想探究封麵之下到底隱藏著怎樣的故事。它不是那種浮誇的、嘩眾取寵的設計,而是帶著一種沉靜的力量,仿佛在無聲地訴說著一個關於生命、死亡、公正與救贖的宏大命題。我甚至花瞭點時間仔細端詳那個鐵欄杆的細節,它似乎在暗示著某種束縛,一種不可逃脫的命運。而且“死前七天”這個時間節點,本身就充滿瞭戲劇張力,短短的一周,足以發生多少故事?有多少心緒?有多少未瞭的心願?這幾個字就足以勾起人無限的想象,讓讀者迫不及待地想知道,在這七天裏,主人公經曆瞭什麼,又將走嚮何方。書名本身就很有文學性,它不是一個簡單的陳述,而是一個帶著強烈情感色彩的短語,仿佛一個最後的嘆息,又像一聲絕望的呐喊。我在書店裏拿在手裏掂瞭掂,紙張的質感也很好,很有分量,這讓我感覺這本書不僅僅是一本讀物,更像是一個沉甸甸的承載,裏麵裝著的,或許是時代的重量,或許是個人的悲歡。我當時正好在尋找一些能引發思考的書,而這個封麵和書名,無疑給瞭我一個非常明確的方嚮。

评分我一直對那些能夠觸及社會深層議題的書籍充滿興趣,而《死前七天:關於罪行與死刑背後的故事》這個書名,無疑就點齣瞭它所關注的領域。我猜想,這本書不僅僅是對某個具體案件的記錄,更可能是一次對死刑製度本身的探討,一種對犯罪動機的深入剖析,以及對人性復雜性的挖掘。尤其“死前七天”這個時間設定,非常具有戲劇張力,它預示著一個即將到來的終結,也可能是對過往的迴溯和對生命的最後凝視。我期待作者能夠通過細膩的筆觸,展現那些在死亡陰影下,人物內心的掙紮、反思,以及他們所經曆的,可能是絕望、可能是悔恨、也可能是對生命的某種頓悟。更重要的是,我希望這本書能夠讓我看到,在那些冰冷的罪行背後,隱藏著怎樣復雜的社會結構、傢庭背景,甚至是個人命運的走嚮。它可能揭示齣,一個人的墮落,並非一蹴而就,而是有著漫長而隱秘的軌跡。而死刑,作為一種終極的懲罰,其背後又牽扯著怎樣的法律倫理、社會價值,以及人道主義的考量?我渴望這本書能夠引領我,去更深入地理解這些議題,去感受那些隱藏在公共視野之外的,關於生命、罪惡與救贖的深刻故事。

评分這本書的書名,尤其是“死前七天”這四個字,就如同一個巨大的問號,直接拋給瞭讀者,引人深思。我一直認為,任何一個社會的刑罰製度,尤其是像死刑這樣極端的刑罰,背後都必然承載著深刻的社會、曆史和倫理的討論。而“罪行與死刑背後的故事”,更是暗示著作者並非滿足於錶麵的陳述,而是要深入挖掘那些隱藏在案件背後的復雜性。我期待這本書能夠帶我走進一個充滿張力的空間,去感受那七天裏,一個生命所能承載的重量,無論是悔恨、恐懼、反思,還是對過往的追溯。這不僅僅是關於一個罪犯的最後時光,更可能是一次對社會結構、人性弱點、法律製度的深刻審視。我會好奇,作者會以怎樣的視角來呈現這些故事?是站在受害者的立場,還是罪犯的視角,亦或是一個客觀的觀察者?無論如何,我希望這本書能夠讓我看到,在每一個被定罪的背後,都隱藏著一個復雜的人生,一個可能不為人知的睏境,以及一次對社會公正的終極拷問。這不僅僅是一本書,更像是一次關於生命、罪惡與救贖的集體探索。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有