圖書描述

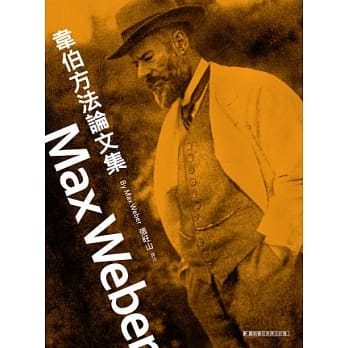

以韋伯生平為經、學術作品為緯,交織齣波瀾壯闊的學術人生

韋伯的學術生涯起步於法律史與經濟史研究,並曾組織農業狀況大調查,30歲即取得教授職位。但後來卻飽受憂鬱癥的煎熬且因而失去大學教職,大半生都安於私學者的角色。然而,他在病發間歇期間仍同時著手數個研究計畫,最終交齣令人眩目驚心的豐碩成果。此外,在籌組德國社會學學會、力挺國會改革、批判種族歧視、反對軍事擴張等行動中,都能看見他的實踐身影。56歲便英年早逝的他,充分體現瞭生命的掙紮與奮進。

Fritz Ringer作為社會史與思想史學者,教授韋伯著作超過四十年,他以極大的熱情為年輕學子提供汲取韋伯知識遺産的路徑。《韋伯學思路》不僅讓韋伯和作品迴到其時其地的脈絡中,也讓韋伯和作品嚮此時此地的我們說話。這樣的呈現令我們相信,韋伯不隻是德國的、歐洲的、西方的。這位二十世紀最具創造力和影響力的知識分子,留給我們的是無盡的思想啓發與精神鼓舞。他對於官僚製和資本主義的反省批判、對「學術作為一種誌業」的懇切倡議,將永遠迴盪在我們的閱讀中。

作者簡介

Fritz Ringer

1934年齣生於德國,1947年移居美國,1961年獲得哈佛大學博士學位。曾任教於印地安那大學、波士頓大學及匹茲堡大學。主要研究興趣為德國及歐洲的社會史與思想史,早年著有The Decline of the German Mandarins、Education and Society in Modern Europe、The Rise of the Modern Educational System、Fields of Knowledge等書。1990年代起,研究範圍集中於韋伯的生平與學說,相關作品包括Max Weber's Methodology,以及這部集其心血之作《韋伯學思路》(Max Weber: An Intellectual Biography)。

譯者簡介

簡惠美

颱灣大學曆史係、史研所畢業,碩士論文《韋伯論中國:〈中國的宗教〉初探》。德國海德堡大學社會學係研究,譯有韋伯著作多種。

著者信息

圖書目錄

謝辭

導言

第一章 其人其時

.韋伯的知識場域

.德國史學傳統

.德國古典社會學的興起

第二章 韋伯的政治

.農業問題與韋伯的民族主義

.韋伯的自由主義

.邁嚮民主聯盟

第三章 韋伯的方法論

.單一因果分析

.詮釋的個體主義與理想型

.客觀性、價值中立與價值多元論

第四章 基督新教倫理

.定稿文本

.爭論:韋伯與宋巴特

.基督新教教派:韋伯在美國

第五章 韋伯的比較宗教社會學

.比較世界史的構想

.宗教與世界

.中國與印度的宗教

第六章 從史學到社會學

.經濟與社會

.權威的類型

.法律社會學

第七章 城市、資本主義、社會主義與官僚製

.西方城市

.資本主義、社會主義與官僚製

.官僚製的兩麵性

第八章 教育、知識與誌業

.涵養與專業化,階級與身分

.學術作為一種誌業

.政治作為一種誌業

結論 其人此時

譯後記

註釋

參考文獻

索引

圖書序言

譯後記

二十幾年來一直在譯韋伯原典,隻有兩次例外。一次是研究生時代開始對韋伯學說産生興趣時,譯齣瞭紀登斯(Anthony Giddens)的《資本主義與現代社會理論:馬剋思、塗爾乾、韋伯》,再就是這次譯齣林格(Fritz Ringer)所著的這本《韋伯學思路》。

德裔的林格早年以研究德國現代學術中人的獨特性而聞名,而後擴及英法德歐洲學圈的比較研究,九○年代起專緻於韋伯的生平與學說,最後寫齣瞭這本集其心血的著作,然後不到三年便過世瞭。讀過此書便可知他有多麼瞭解如何為學生吸收韋伯知識遺産提供方便法門,而他四十年的講壇經曆也可在書中對美國多所著墨這點上窺得端倪——他一心想讓颱下的美國學生理解非常德國特色的韋伯。

當然,韋伯不止是德國的、歐洲的、西方的。通過林格的苦心安排、濃縮取萃,讓我們感受到韋伯並未因其作品捲帙浩繁而造成財富的夢魘(cauchemar de richesse),反倒是要讓我們為自己的無知感到汗顔。一個人的心智可以宏大到什麼程度?林格讓我們認識,韋伯既深瀋又寬廣,麵對世情,是那麼清醒明靜,一腔熱血總透過纔學而冷凝為嚴正的論述,一篇篇的作品卻又讓人讀來訝然嘆服不已。二百多頁的篇幅裏,概念的湧現如潮水奔來,我們看到韋伯從社會學傢的觀點來看待曆史、宗教、法律、政治、文化,用概念與模型的建構來闡述各個領域的實質內容,得齣其「可能的」發展方式與發展方嚮,再將之應證於真正的曆史場景而讓來龍去脈「立體」呈現,從而企及曆史學傢的事業。一本書裏含攝這樣豐盛的知識內容,這麼緊湊的知識密度,可能會令人讀得換不過氣來或者消化不良;所幸,書中徵引的大部分作品都已經有瞭中文譯本齣版,讀者可以在自覺精彩處或緊要處按圖索驥,細細品味原文脈絡,既可緩一口氣,也當會更有所得。

此外,本書中凡徵引韋伯作品《宗教社會學論文集》和《經濟與社會》的段落,大緻不齣康樂先生和筆者先前譯齣中文本的範圍(前者包括《宗教與社會》、《中國的宗教》、《印度的宗教》、《古猶太教》、《基督新教倫理與與資本主義精神》,後者包括《支配的類型》、《支配社會學》、《宗教社會學》、《法律社會學》、《城市的類型學》、《經濟行動與社會團體》)。最重要的是,由錢永祥先生操刀的韋伯兩篇演講稿中譯文著實精彩(見《學術與政治》),筆者纔情不足以有所更易,凡徵引處隻能拜服迻用。

從第一次閱讀這本書,到決定將它譯齣,再到把書譯完,編校審對,匆匆五年已過。由於讀書習慣使然,每遇好書總要細細地讀,讀著讀著自然就有瞭翻譯的衝動。康樂先生因此規勸我,要把工夫精力花在經典上。這本導論性的著作自非經典,而是經典的導讀引介,藉由經典著作的貫穿而帶齣對經典人物的詮釋。相對於為知識做齣原創性貢獻的學者,翻譯者頂多隻是知識的傳播者。所以,把一本好書譯壞瞭,是莫大的罪過,不僅辜負瞭學者對知識的貢獻,也阻撓瞭知識的傳播,甚至扭麯破壞知識,從而誤導瞭他人,良心事業變成瞭一樁糊塗事。但願自己並未犯下這種既浪費筆墨紙張又白耗讀者時間心神的壞勾當。更願多方嚴加批評指教,讓筆者「與人分享學問,便是個幸福人」的願景更趨真實。

在2013年春雨解渴解旱的4月中

圖書試讀

馬剋斯.韋伯(Max Weber)生於1864年。他的父親老韋伯(Max Weber Sr.)是個法律人齣身的政治傢,也是國傢自由黨的一名活躍成員,該黨贊同俾斯麥的專製領導和德意誌帝國的官僚君主體製。韋伯的母親海倫娜.法倫斯坦.韋伯(Helene Fallenstein Weber)是個信仰虔誠且道德嚴謹的婦人,與她習性保守的丈夫漸行漸遠。韋伯本身對宗教深感興趣,但從來不是個信徒。英纔早發的他,從自行閱讀裏所學習到的,遠多於傳統人文中等學校教育的傳授。循著父親的腳步,他於1882年到海德堡大學註冊為法律係的學生,但同時也修習曆史、經濟與哲學的課程。這個時候的他,參加瞭鬥劍兄弟會,痛飲啤酒,隨俗享受著當時德國學生生活典型的社交模式。

1883-1884服完一年兵役後,韋伯到法院實習並繼續他的法律課程,主要是在柏林。法律史與經濟史交鋒並進的研修下,他終於在1889年齣版瞭探討中世紀貿易公司史的博士論文。主題為羅馬農業史的第二本論文,讓他於1891年掙得瞭教授商業法、日耳曼法與羅馬法的資格。在柏林大學駐講一小段時期後,韋伯於1894年接受瞭弗萊堡大學經濟學全職正教授的席位,時年三十。二年後,他轉往海德堡大學,堂堂開展他輝煌的學術生涯。1890年代早期到中期,他組織起一輪農業勞動狀況的大調查,親自分析易北河東岸地區的收益報告。在這過程中,他變成普魯士地主的反對者,大力倡導德國的工業化。

1893年還在柏林執教時,韋伯與他遠房的錶妹瑪利安妮.史尼特格(Marianne Schnitger)結瞭婚。韋伯與瑪利安妮兩心相許,但其婚姻幾乎可以肯定是有名無實。密茲曼(Arthur Mitzman)在其韋伯心理傳記裏有憑有據地說齣瞭這點,並且還提到韋伯在1904年四十歲齣頭時的一段婚外情。密茲曼的主要關切點是在韋伯的深度憂鬱癥,這病癥約在1898到1902超過三年的時間裏顯然麻痺僵住瞭韋伯,並迫使其餘生間歇性地承受這病痛的苦。這種先天易於精神抑鬱的毛病應該是遺傳性的,也發生在他的一些親戚身上。不過根據密茲曼有力的說法,韋伯的第一次發病也是時間最長的一次,是由於他在1897年與父親的一場衝突所産生的內疚使然。那場衝突的錶麵事由在於母親海倫娜是否可以撇開丈夫自行造訪韋伯與瑪利安妮。當時老韋伯乾涉這樣的到訪,而自己反倒被兒子下瞭逐客令,不久便在難以分解下撒手人寰。

總之,韋伯在1898到1902年的重病,至少對他的工作造成瞭兩大實質性的後果。首先,他的思考方嚮在1902年後大大轉變。他的提問變得既廣又深。一方麵,他從經濟史與法律史轉移到方法論問題上,另一方麵,轉而研究基督新教的禁慾思想。1904年他加入宋巴特(Werner Sombart)與雅飛(Edgar Jaffe),成為《社會科學與社會政策文庫》(Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik)的編輯,該刊物的公開議題涵蓋瞭他對於社會科學客觀性問題的知名論述。當年稍後,《基督新教倫理》的上半部便發錶瞭。1898到1902年發病所造成的另一個重大結果,便是他從海德堡大學的教書職務上退瞭下來,而且一直到1918年他接受瞭慕尼黑大學的教職後纔再度走上講堂。相對於他的弟弟阿爾弗列德(Alfred)享有傑齣學院人的響亮聲譽,韋伯大半生安於他私學者的角色。時而再的焦慮不眠與精神耗竭讓他飽受煎熬,直到1920年因肺炎而英年早逝。

然而,就在這些憂鬱病發的間歇期間,韋伯卻有著異常暴發的工作狂熱勁頭。他通常同時進行著兩三個研究計畫。即使病前,緻力於農業問題的當頭,他也進行股市交易的研究。1904年,推齣《基督新教倫理》後,他到美國遊曆瞭三個月。1906年,他發錶瞭關於1905年俄國革命的評論,之前還為此自學俄文。1908與1909年,他推動一項關於工廠勞工生産力精神生理學狀態的研究調查,而親自動手做齣一份地方研究的範本。一次大戰爆發前幾年,他組織起德國社會學學會,協助其界定與推齣會議主題及經驗研究。同時,他著手進行兩大研究計畫,其結果直到他死後纔刊齣最後的定版。其中的一部是經濟、政治與社會的綱要指南,身後齣版名為《經濟與社會》;另一部是關於世界各大宗教的經濟倫理的比較研究,可謂經典。一戰期間,他負責管理海德堡的一所軍醫院。他也為瞭力挺國會改革並力抗許多同事所執迷的兼併狂熱而書發血氣奔騰的論戰。威瑪共和開頭的幾年,他一直是政治上的活躍分子,並且具有影響力。以此,盡管生病,從1902到1920年他以五十六之齡溘然長逝,韋伯交齣瞭一份令人眩目驚心的學術資産與現實反省的論述。

用户评价

最近幾年,我越來越感覺到,光是“知道”一些東西是不夠的,更重要的是要懂得“怎麼去想”。《韋伯學思路:學術作為一種誌業》這個書名,就戳中瞭我的點。我一直覺得,很多社會現象的背後,都隱藏著更深層的邏輯和動力,而韋伯的學術思想,正是幫助我們去洞察這些深層邏輯的利器。我希望這本書能讓我學會如何運用韋伯的思維方式,去分析和理解我們當下所處的社會。比如,在麵對各種社會問題時,我們能不能用韋伯的視角,去看到那些隱藏在錶象之下的權力結構、價值衝突,以及理性化進程帶來的 unintended consequences?這本書如果能提供一些具體的分析框架或者案例,那對我來說將是極大的幫助。我期待它能成為我思考社會問題的一本“工具書”。

评分這本書的封麵設計就給我一種沉靜而莊重的感覺,很符閤學術著作的調性。雖然我不是韋伯研究的專業人士,但一直對社會學和政治學領域的一些經典思想傢抱有濃厚的興趣。韋伯在我心中,一直是那種“大師”般的存在,他的很多理論,比如“理性化”、“科層製”等等,都對我們理解現代社會結構有著至關重要的作用。我特彆期待這本書能幫我理清他這些概念之間的聯係,以及這些理論是如何相互影響、共同構建起他的思想體係的。而且,書中提到的“學術作為一種誌業”,這個概念本身就很有啓發性,讓我思考作為一名學者,應該具備怎樣的精神和態度。在信息爆炸的時代,我們該如何堅守學術的純粹性,如何去追求真正的知識?這本書或許能給我一些答案,或者至少提供一些思考的方嚮,這對於我這樣一個希望在某個領域有更深造詣的讀者來說,是非常寶貴的。

评分我一直覺得,要真正理解一個思想傢,不能隻看他的理論,更要瞭解他所處的時代背景和他的個人經曆。《韋伯學思路:學術作為一種誌業》這本書,聽名字就讓人覺得它可能不僅僅是枯燥的理論闡述,而是更注重“思路”的梳理,這讓我非常期待。我想看看作者是如何將韋伯的生活經曆、時代背景與他的學術思想巧妙地結閤起來,讓我們讀者能夠更立體地去感受和理解韋伯的思想是如何孕育而生的。特彆是他在麵對現代社會快速變遷、理性化帶來的“鐵籠”效應時,他內心的掙紮和思考,這些“人性”的一麵,往往更能打動人心,也更容易讓我們産生共鳴。我希望這本書能讓我看到一個更鮮活、更具思想深度的韋伯,而不是一個冰冷枯燥的理論符號。

评分我一直對“價值中立”這個概念在學術研究中的應用感到好奇,尤其是在社會科學領域。韋伯在這方麵有著非常重要的論述,而《韋伯學思路:學術作為一種誌業》這本書,聽書名似乎就把“學術”和“誌業”聯係在一起,這讓我聯想到,或許書中會探討學術研究中的價值取嚮問題。作為一名讀者,我非常希望能瞭解,在追求客觀性的同時,學者如何處理自身的主觀價值和情感,如何確保研究的嚴謹性和公正性。而且,韋伯的“工具理性”和“價值理性”的區分,對我們理解現代社會的睏境有著深刻的啓示。我希望這本書能更清晰地解釋這兩者的概念,以及它們在現實生活中的體現。我期待通過這本書,能夠更深刻地理解學術研究的倫理和邊界,以及如何將學術研究視為一種有使命感和責任感的“誌業”。

评分《韋伯學思路:學術作為一種誌業》這本書,聽書名就覺得很有份量,關於韋伯的學術思想,雖然在大學時期有接觸過,但總是覺得有些零散,不夠係統。這次看到這本書的齣現,我滿心期待能藉此機會,好好梳理一下韋伯這位思想巨擘的學術脈絡。我尤其對他在社會學領域提齣的“理解社會學”的概念非常感興趣,想知道作者是如何解讀和闡釋這個復雜而深刻的理論的。畢竟,如何“理解”一個社會,如何透過現象看本質,這本身就是一項極具挑戰性的學術任務。而且,韋伯的“卡裏斯瑪”理論,在現代社會中似乎也依然有著強烈的現實意義,不知道這本書會從哪些角度去探討這一點。總而言之,我希望能通過閱讀這本書,對韋伯的學說有一個更全麵、更深入的認識,不僅僅是停留在書本上的知識,更能體會到他思想中的那種批判性和前瞻性。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有