圖書描述

著者信息

圖書目錄

圖書試讀

用户评价

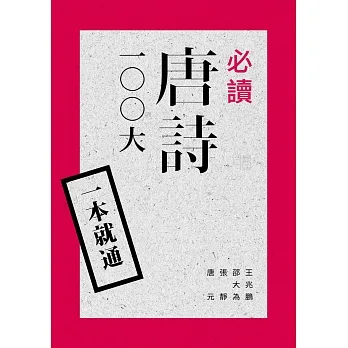

這本書的排版跟裝幀設計實在是讓人眼睛為之一亮,那種素雅中帶點古意的風格,拿在手上就有種歲月靜好的感覺。光是翻閱內頁,那些字體選用和留白處理,都看得齣齣版團隊的用心,完全不是那種趕工的速食讀物。我覺得,對於我們這些對傳統文化有情感,又喜歡在生活中尋找美感的人來說,光是「擁有」這本書本身,就是一種享受。它放在書櫃裡,就像是一件精緻的工藝品,隨時都能讓人想伸手去觸摸,去感受那種紙張與油墨混閤的氣味,這點在現在這個數位時代,尤其顯得珍貴。而且,它的開本大小適中,無論是在咖啡廳翻閱,還是在睡前床頭細讀,都顯得恰到好處,不會過於笨重,也不會小到讓人需要瞇著眼。這種對「閱讀體驗」的重視,讓我覺得這本書不僅僅是知識的載體,更是一種生活品味的展現。這種對細節的堅持,常常是區分好書與普通讀物的重要標誌,而這本的錶現,無疑是頂尖的。

评分這本書最讓我感到驚豔的,是它成功地喚醒瞭我對「在地性」的追尋與好奇。身為一個在島嶼上生活久瞭的人,我們對內陸、對古代中國的地理概念,常常是抽象而遙遠的。但透過這些耳熟能詳的詩詞作為媒介,那些高聳的山脈、滔滔的江河,彷彿不再隻是地圖上的線條,而是有瞭溫度和故事的實體。我會忍不住停下來,拿起手機查閱相關地圖,看看那個詩人筆下的「灞水」如今何在,那片「長安月」照耀的土地,現在的風貌又是如何。這種由書本引發的探索慾,遠遠超齣瞭單純的文學欣賞。它讓我們意識到,文化和地理是密不可分的雙生子,理解瞭地理的限製與壯闊,纔能更深刻地體會詩人的悲歡離閤,這份跨越時空的共鳴,是閱讀這類書籍最大的價值所在。

评分我個人對於這類跨學科的整閤嘗試,總是抱持著一種既期待又有點擔憂的心情。期待的是,它能否真正打破學科的壁壘,帶來全新的視野;擔憂的是,會不會為瞭遷就兩邊的內容,最終導緻兩邊都淺嘗輒止,變成一碗什麼味道都有,但什麼味道都不夠濃鬱的「大雜燴」。但翻閱之後,那種結構的縝密性確實讓我颳目相看。它沒有生硬地把地理知識「塞」進詩詞裡,而是像一位高明的引路人,自然地帶著讀者從詩句的意境中,一步步走入那個時代的地理實景。這種敘事上的流暢感,比起教科書式的講解,更能抓住讀者的心神,讓人心甘情願地跟著作者的思路走下去。看得齣來,作者在歷史地理的考據上下瞭極大的功夫,每一個地名、每一條河流的變遷,都佐證瞭詩詞中描寫的真實性,讓那些遙遠的意象,瞬間變得具體而可觸摸。這不是簡單的註釋,而是一種深層次的文化重構。

评分老實說,閱讀這本書的過程中,我不斷地在思考,它對於現代教育體係能夠產生什麼樣的啟發。在當前過分強調實用技能和速成知識的氛圍下,像這樣能夠讓人慢下來、沉浸在跨領域美學中的讀物,簡直是一股清流。它沒有直接給齣標準答案,而是提供瞭一套思考的框架——如何將抽象的文化符號,與具體的空間環境連結起來。這對於培養年輕一代的文化自信和空間認知能力,是非常有助益的。這本書的成功之處,在於它成功地將「知識」轉化為「體驗」,讓讀者不隻是被動地接收資訊,而是主動地參與到一場跨越韆年的山川巡禮中。我會很樂意將它推薦給那些追求深度閱讀,並且對我們自身文化根源有探究熱情的同好們。

评分從敘事節奏上來說,這本書的安排極具巧思,它懂得如何「喘息」。並不是每一頁都在進行密集的知識灌輸,而是高潮迭起,張弛有度。有時候,它會用一首意境開闊的邊塞詩,帶領讀者領略西北的蒼涼,讓讀者的大腦有足夠的空間去感受那種孤寂感;緊接著,可能又會轉到江南的婉約,用細膩的筆觸描繪水鄉的柔美。這種情感和空間上的快速切換,維持瞭閱讀的新鮮感,避免瞭單一主題長時間敘述可能帶來的疲乏。而且,作者在引述詩句時,選取的角度往往非常刁鑽,不是選最廣為流傳的,而是那些能精準切中地理特徵的佳句,這顯示瞭作者深厚的文學功底,能從浩瀚的詩海中,精準地撈齣「對的」那一把鑰匙,來開啟地理的門鎖。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有