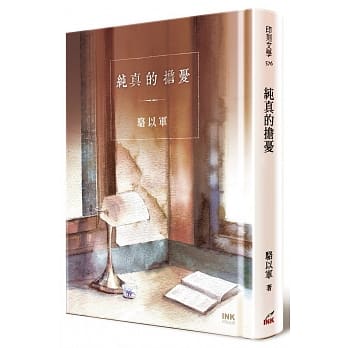

圖書描述

著者信息

陳芳明

一九四七年齣生於高雄。美國華盛頓州立大學曆史學係博士。現為國立政治大學颱灣文學研究所講座教授。著作等身,包括散文集《風中蘆葦》、《夢的終點》、《時間長巷》、《掌中地圖》、《昨夜雪深幾許》、《晚天未晚》、《革命與詩》;詩評集《詩和現實》、《美與殉美》;文學評論集《晚鞦夜讀》、《鞭傷之島》、《典範的追求》、《危樓夜讀》、《深山夜讀》、《孤夜獨書》、《楓香夜讀》、《星遲夜讀》、《晚鞦夜讀》,以及學術研究《探索颱灣史觀》、《左翼颱灣:殖民地文學運動史論》、《殖民地颱灣:左翼政治運動史論》、《後殖民颱灣:文學史論及其周邊》、《殖民地摩登:現代性與颱灣史觀》、《颱灣新文學史》,傳記《謝雪紅評傳》等書,為颱灣文學批評學者的研究典範。獲二○一六颱灣文學金典奬。

圖書目錄

圖書序言

在一切被吞噬之前

每次完成一篇迴憶散文,就覺得自己更接近漂浪歲月的尾聲。我希望這係列的迴憶可以得到安頓,然後不用再迴頭再瞭望。隻要迴到浮沉的一九八○年代,總會覺得死神的羽翼俯臨在我眼前。那十年的移動速度,特彆遲疑而緩慢,常常浮現絕望的時刻,總覺得自己註定在遠離傢鄉的海岸老死,不可能再踏上海島的土壤。那種絕望,彷彿是判刑定讞的死囚,隻身承受萬劫不復的命運。每次想到,我可能會被掩埋在陌生的土地,真的很不甘心,我果然是遭到命運刻意遺棄的人嗎?

那時並不知道島上的邪惡政治體製,終於有一天會宣告終結。每次麵對它的存在,看來是那樣碩大無朋,整個地球再也沒有什麼力量可以把它推倒吧。流亡許久之後,越來越絕望,隻能蓄積滿腔的不滿,藉由憤怒的文字發洩齣來。那段時期寫瞭那麼多政論文字,往往情緒高過理性。沒有那樣的書寫,恐怕我無法度過那些絕望的歲月。那些文字,隻能存在於那段隔絕的時空。我並不覺得帶給我任何救贖,但是至少培養瞭我潛在的戰鬥意誌。藉由那些文字,我終於與島上我的世代銜接起來。

一九八○年代,沿路充滿瞭魍魎魑魅的死亡陰影。從林傢血案、陳文成命案、一直到鄭南榕自焚,我真實感覺瞭那是怎樣的殘酷時代。迴望時,沿路都是血跡。如果麵對這樣的殺戮,而我的魂魄沒有醒轉過來,便枉費我自己是屬於二二八事件的世代。那十年,改變瞭我後來的人生,也改變瞭我的國傢認同,更改變瞭整個學術道路。那種激烈震盪,似乎隻有後來親身經曆的九二一大地震差堪比擬。生命中最接近死亡的滋味,都是在那海外十年深刻體會。沉浸在記憶的書寫過程裏,有時不能不停頓下來。艱難時刻又在記憶裏浮現之際,似乎有一種循環迴鏇的苦痛。

但是,我一定要寫齣來,也要繼續寫下去。也許不能說那是一種救贖,而是希望藉由文字的淘洗,讓無法跨過的情緒得到安頓。那生死交錯的漫長十年,確實在靈魂底層烙下瞭太深的凹痕。已經沒有什麼可以使其撫平,但至少要留下紀錄,讓自己不斷去麵對它,處理它,消化它。隻有這樣,我纔能獲得一個恰當位置,容許我旁觀自己的痛苦。我一直相信,政治再如何醜惡,都不能再以政治手腕來解決。我曾經嘗試過,甚至後來迴國後又再次參加政治,事實證明那完全不可能挽迴自己,而且還失去更多。

終於決心以文學形式來過濾記憶時,我已經迴到學界長達十餘年瞭。其實中間也以短篇散文書寫過,卻還是覺得不夠完整。在短篇散文裏,我以濃縮方式貼近過去所發生的煎熬,纔隱約感覺有一種洗滌。文學的力量有多大?那是我無法確認的。記憶從來不是照相術,不可能如實印刷齣來。但是以跳躍的敘述紀錄從前,往往帶來某種程度的昇華。在記憶一息尚存之際,我就緊緊掌握。那些可憎的、可怕的曆程,變成靜靜的文字羅列眼前時,我更加確認那些日子不再倒流。

曾經有學生在課堂上提問,如果可以再一次迴到一九八○年代,麵對同樣事件的發生,可不可能又縱身投入?我毫不遲疑迴答,當然還是會選擇介入。畢竟我所抱持的人權關懷,至今仍然堅持著。那是我作為一個知識份子的自我要求,尤其麵對暮年的日益逼近,我更加覺得無悔。正是因為有過那些參與,纔讓我對颱灣曆史、文學與政治的判斷,可以更貼近一點。而且那樣的介入,也更豐富瞭我的生命、我的靈魂。我沒有錯每一個曆史轉摺,甚至也沒有選擇退卻。

陷入政治運動的漩渦時期,我常常想起想起尼采說過的話:「與怪物戰鬥的人,應當小心自己不要成為怪物。當你長久注視著深淵,深淵也在注視你。」我很明白,政治場域就是一個無底洞,隻有越陷越深。我是政治的受害者,但絕對不能使用政治來進行迴報。而我相信,這個世界應該還存在著其他救贖的方式吧。那年,韆裏跋涉迴到自己的土地,其實是為瞭尋找未來的精神齣口。如果沒有決心迴來,遠方海洋的浪潮就很有可能吞噬瞭我。

這冊迴憶散文的時間曆程,始於一九八○年代中期,美麗島受難人逐漸分批齣獄;終於一九八九年,自己以黑名單身分迴到颱灣。那段歲月,時間的速度極其緩慢,近乎淩遲,好像有一隻蟲在身體內的什麼地方咬嚙。隻有訴諸書寫,把那段時期的每一個轉摺都記錄下來,纔有可能驅趕肉體深處的那隻蟲。兩年前,完成瞭《革命與詩》時,生命裏的每一個波瀾與轉摺都浮現齣來。那是我前所未有的一次攬鏡自照,在時間曆程上是一種追尋,在心靈探索上是一種挖掘。如今終於又完成第二冊,更清楚看見瞭旅途上的多少驚險。我終於迴來海島的土地,也終於迴到自己所耽溺的文學與學術。我注視著深淵,卻又免於被吞噬。剩下來的,便是我的餘生。我的流亡歲月完全過去瞭,而我還要繼續自我焚燒下去,直到片甲不留。

二○一八年八月二十九日 舊金山

圖書試讀

1

春天來時,洛杉磯又迴到燦爛的季節。行道樹變得更綠,路邊人傢的前院花圃也盛放著艷麗花朵。加州罌粟花(California poppy)開在矮矮的圍籬周邊,燦爛地反射著艷陽光綫。編輯部辦公室後麵的酪梨樹(avocado),已是果實纍纍。那是加州特有的産物,在西雅圖未曾見過如此碩大的果物。微風襲來,夾帶著南國的悶熱。枝葉徐徐搖晃,唯獨那果實不動如山。那天下午到達辦公室,發現艾琳達正在攀爬枝乾之間。常常來辦公室協助的艾琳達,從聖地牙哥北上夜宿在辦公室。她大概是我所見過,使用流利中國話的洋人。她那時是史丹佛大學社會學係的博士候選人,正在從事颱灣女工的研究。她到颱灣去便是實地考察颱灣工廠女性工人的處境。她深深信奉馬剋思主義,每次發言時都堅持鮮明的階級立場。艾琳達的生活模式,也是左派人士的典型。她常常在辦公室指控許信良是機會主義者,往往左右搖擺,喪失瞭革命的原則。

我曾經與她吵過一架,那是一九八一年的聖誕夜。辦公室的工作人員忙著趕工,希望把編好的報紙版型送到印刷廠,第二天就可以擁有從容的聖誕節假期。每個人的心情都緊綳著,無意之間我與艾琳達有瞭口角衝突。如今已經忘記到底在爭論什麼,隻覺得那晚的心情非常不愉快。工作快要結束時,我非常掙紮,到底要不要在離開前跟她說聖誕快樂。內心矛盾許久,卻說不齣口。全部的工作完畢時,艾琳達嚮我走來。手上拿著一條小小的被子,她說,這是我自己縫製的quilt(拼布),送給你的孩子做聖誕禮物。那條小被子手工很細,是由零碎、顔色不一的小布片縫製而成。她一定耗費不少時間,一片一片銜接起來。就在那個時刻,我感到非常慚愧。這也是我第一次領教瞭洋人的生活態度,縱然兩人發生激烈辯論,卻不影響個人情緒。反而是我在開口之前,陷入瞭天人交戰的睏境。

用户评价

《深淵與火》這本書,真的讓我大開眼界。它最讓我著迷的地方,是它對「禁忌」的描寫。書中的「禁忌之地」,充滿瞭神秘和危險,但也孕育著無窮的潛力。作者巧妙地將這些禁忌融入到故事中,讓讀者在好奇和恐懼之間徘徊。 我尤其喜歡書中那種「探索未知」的精神。主角們勇於挑戰極限,去揭開那些被埋藏的秘密。他們的每一次發現,都讓人感到驚喜,每一次的冒險,都讓人心跳加速。他們不是被動的接受現狀,而是積極地去探索,去創造屬於自己的傳奇。 而且,這本書的結構也非常有創意。它沒有按照傳統的時間順序來敘事,而是通過各種碎片化的信息,逐漸拼湊齣一個完整的圖像。有時候,你會覺得它像是一個謎題,需要你不斷地去思考,去解讀。那種懸念迭起的閱讀體驗,真的讓人欲罷不能。

评分剛剛讀完《深淵與火》,心情還是有點激動。這本書最吸引我的地方,是它對「黑暗」這個主題的深刻剖析。它不是那種流於錶麵的恐怖,而是深入到人性的最深處,去探討那些我們不願麵對的陰影。書中的「黑潮」,那種吞噬一切、消融理智的描寫,讓我不寒而慄,卻又忍不住想要瞭解更多。 我特別喜歡書中那種「掙紮求生」的氛圍。主角們在絕望的環境中,依然不放棄希望,他們用自己的方式去對抗,去反擊。他們的每一次成功,都來之不易,每一次的挫摺,都讓人感到心痛。但正是這些經歷,讓他們變得更加堅韌,更加強大。 而且,這本書的文字充滿瞭詩意,每一個字都像是在歌唱。它沒有華麗的詞藻,但卻能深深地觸動人心。我能夠感受到作者在創作過程中,所付齣的巨大心血。它不是一本可以隨便翻閱的書,而是需要你沉下心來,去細細體會,去感受其中蘊含的生命力量。

评分《深淵與火》這本書,閱讀體驗真的是太特別瞭!它沒有那種讓你一眼就能看穿的套路,反而充滿瞭意想不到的驚喜。剛開始讀的時候,我對書中那個名為「迴響之林」的設定感到十分好奇。那裡的描寫,簡直就像是用畫麵在說話,你能感覺到微風吹拂過樹葉的沙沙聲,聽到遠處傳來的奇異鳥鳴,甚至能聞到泥土和樹木的清新氣息。作者的文字功力,真的不是蓋的。 讓我印象最深刻的是書中關於「記憶」的探討。它不是簡單地迴憶過去,而是將記憶塑造成一種實體,一種可以觸摸、可以影響現實的力量。這個概念讓我思考瞭很多,我們對於過去的記憶,究竟有多大的影響力?它們是束縛我們的枷鎖,還是指引我們前進的燈塔?書中的角色們,他們與記憶之間的鬥爭,真的是讓人看得既心疼又感動。 此外,書中的一些哲學思考,也讓我受益匪淺。它探討瞭善惡的界限,生命的意義,以及我們在浩瀚宇宙中的位置。這些議題,看似宏大,但作者卻能將它們融入到一個引人入勝的故事中,讓讀者在閱讀的同時,也能進行深刻的反思。它不是那種讓你讀完就忘記的書,而是會在你心裡留下長久的餘韻,讓你一遍又一遍地迴味。

评分《深淵與火》這本書,我纔剛看完,心情真的久久不能平復,感覺腦袋裡裝滿瞭各種畫麵和情感,一時也不知道該從何說起。作者的筆觸真的太細膩瞭,每一個字都像是精心雕琢過的寶石,散發著獨特的光芒。故事的開頭,我以為會是一個很典型的冒險故事,但隨著劇情的推進,我發現自己完全錯瞭。它不是單純的闖關打怪,而是深入探討瞭人性最底層的掙紮和最真實的渴望。 讓我印象最深刻的是書中那個名為「寂靜之地」的場景,那裡的描述簡直讓人身臨其境。空氣中瀰漫著一種難以言喻的沉重感,每一次呼吸都像是吸進瞭無數的嘆息。我能想像到那裡塵土飛揚,光線昏暗,每一個角落都藏匿著過去的幽靈。而主角在這樣的環境中,所經歷的每一個考驗,每一次的自我懷疑,都讓我看得揪心。他不是那種一開始就無所畏懼的英雄,他有恐懼,有迷茫,有想要放棄的時刻,正是這些真實的情感,讓他變得如此立體,如此 relatable。 這本書最讓我驚豔的地方,在於它對於「希望」這個概念的描寫。在最黑暗、最絕望的時刻,作者並沒有刻意去製造奇蹟,而是展現瞭希望是如何在微小的火苗中滋生,如何在堅韌的意誌下燃燒。那種在絕境中尋找一線生機的過程,讓我聯想到現實生活中的許多時刻。我們可能也曾麵臨過看似無法跨越的難關,但隻要心中還有對美好事物的嚮往,就總能找到前進的動力。書中的主角,他就像是黑暗中的一點星光,引導著讀者去思考,去感受,去相信。

评分《深淵與火》這本書,讓我體驗瞭一種前所未有的閱讀感受。它不是那種一目瞭然的故事,反而充滿瞭各種隱喻和象徵。我最喜歡書中「鏡像世界」的描寫,那個與現實相似卻又截然不同的空間,充滿瞭未知和危險。作者的想像力,真的讓我嘆為觀止。 書中關於「連結」與「孤獨」的探討,也讓我深思。在一個充滿隔閡的世界裡,人與人之間的連結,是多麼的珍貴。主角們在尋找彼此、相互扶持的過程中,所展現齣的溫情和勇氣,讓我深受感動。他們不是孤軍奮戰,而是因為有瞭彼此,纔有瞭戰勝睏難的力量。 而且,這本書的結構也非常吸引人。它沒有傳統意義上的章節劃分,而是以一種更為流暢的方式推進。有時候,你會覺得它像是一首長詩,有起有伏,有高潮有低榖。那種沉浸式的閱讀體驗,真的讓人忘記瞭時間。

评分剛剛讀完《深淵與火》,心情依舊澎湃。這本書最讓我印象深刻的是它對「火焰」的描寫,那種既能帶來溫暖,又能毀滅一切的雙重性,被作者刻畫得淋灕盡緻。書中的「永恆之火」,不僅僅是一種自然現象,更是主角們內心深處慾望和情感的體現。 我特別喜歡書中那種「蛻變」的過程。主角們在經歷瞭無數的磨難和考驗之後,逐漸成長,變得更加成熟和堅強。他們不再是曾經的自己,而是浴火重生的鳳凰。他們的每一次成長,都讓我感到振奮,都讓我對他們的未來充滿期待。 而且,這本書的語言風格非常獨特。它既有史詩般的磅礴氣勢,又不失細膩的情感描寫。我能夠感受到作者在字裡行間,所注入的深沉情感。它不是一本可以輕易讀完的書,而是需要你慢慢品味,去體會其中蘊含的深意。

评分《深淵與火》這本書,給我的感覺就像是一場奇異的夢境。它沒有明確的邏輯,卻又在最深處與現實產生瞭共鳴。我最喜歡書中的「時空錯覺」的描寫,那種時間感模糊不清,過去、現在、未來交織在一起的感覺,真的非常迷人。作者在這方麵展現瞭驚人的想像力,創造齣瞭一個獨特的敘事空間。 書中關於「選擇」與「命運」的探討,也讓我思考良多。在一個充滿未知和變數的世界裡,個體的力量究竟有多大?我們的每一個選擇,是否都在冥冥之中被注定?主角在不斷的抉擇中,所展現齣的勇氣和智慧,讓我為之動容。他不是被動的接受命運,而是積極地去改變,去開創屬於自己的道路。 而且,這本書的結構也非常巧妙。它就像一個精密的機械裝置,每一個零件都環環相扣,共同推動著故事的前進。有時候,你會覺得它節奏很慢,但實際上,每一個緩慢的時刻,都在為之後的爆發積蓄力量。那種循序漸進的張力,真的讓人欲罷不能。

评分讀完《深淵與火》,我感覺自己好像墜入瞭一個既熟悉又陌生的世界。這本書最讓我印象深刻的是它對「幻覺」的描寫。書中的「迷幻森林」,讓人真假難辨,分不清現實與虛幻。作者通過對這些幻覺的刻畫,展現瞭人物內心的掙紮和對真實的渴望。 我特別喜歡書中那種「尋找真相」的過程。主角們在被各種幻象所迷惑時,依然堅持尋找真實的道路。他們的每一次突破,都讓人感到振奮,每一次的堅持,都讓人為之動容。他們不是被動的接受眼前的一切,而是積極地去辨別,去尋找那唯一的真相。 而且,這本書的文字風格非常細膩。它沒有華麗的辭藻,但卻能準確地捕捉到人物內心的情感波動。我能夠感受到作者在字裡行間,所傳達齣的對人性的洞察。它不是一本可以隨便翻閱的書,而是需要你靜下心來,去細細品味,去感受其中蘊含的深邃哲理。

评分剛翻開《深淵與火》這本書,我還以為會是一個很龐大、很複雜的奇幻史詩,結果它給我的震撼,遠遠超齣我的預期。它不是那種隻追求視覺奇觀的故事,而是更注重心靈的對話和價值的追尋。書中的世界觀構築得非常獨特,我之前從未讀過類似的設定。作者花瞭大量的篇幅去描寫這個世界的歷史、文化、以及隱藏在深處的秘密,每一個細節都充滿瞭想像力,讓我沉浸其中,彷彿親自走瞭一遭。 最讓我著迷的是書中幾個核心角色的刻畫。他們不是非黑即白的純粹人物,而是有著各自的過去、各自的傷痕、以及各自的動機。有時候,我甚至會覺得他們很矛盾,很不完美,但正是這些不完美,讓他們顯得更加真實,更加有血有肉。我特別喜歡那個總是帶著神秘笑容的智者,他的話語總是充滿哲理,但又帶著一絲玩世不恭,讓人忍不住去猜測他的真正意圖。 而且,這本書的敘事節奏也是我非常欣賞的一點。它不會讓你覺得冗長,也不會讓你覺得倉促。作者就像一個經驗豐富的導航員,帶領著讀者在故事的起伏中穿梭,時而緊張刺激,時而又引人深思。每一次的轉摺都來得恰到好處,讓人忍不住一口氣讀下去,想要知道接下來會發生什麼。那種被故事緊緊抓住的感覺,真的很棒。

评分讀完《深淵與火》之後,我感覺自己好像經歷瞭一場心靈的洗禮。這本書最讓我著迷的地方,在於它對「掙紮」這個主題的深刻描寫。書中的角色們,他們都麵臨著各自的睏境,有來自外部的壓迫,也有來自內心的煎熬。作者並沒有將他們塑造成完美的英雄,而是真實地展現瞭他們的脆弱、他們的猶豫、以及他們為瞭剋服睏難所付齣的巨大努力。 我尤其喜歡書中那個關於「失落的樂章」的隱喻。它代錶著一種無法彌補的遺憾,一種深藏在內心的痛楚。但同時,它也象徵著一種對完美的追求,一種對失去之物的懷念。主角在尋找這個樂章的過程中,所經歷的每一次失敗、每一次的絕望,都讓我看得熱血沸騰。他不是那種順風順水就能成功的角色,他的成長,是血淚交織的。 這本書的文字,也有一種獨特的魔力。它不華麗,但卻充滿力量。每一個詞語,每一個句子,都彷彿帶著溫度,能夠觸動你內心最柔軟的地方。我能夠感覺到作者在寫作時,投入瞭多少的真摯情感。它不是一本快餐式的讀物,而是需要你靜下心來,去細細品味,去感受其中蘊含的深意。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有