圖書描述

縱榖裏所有的芬芳、日光、雨露、土地、雲和風,

關於文學、藝術,美的經典收藏

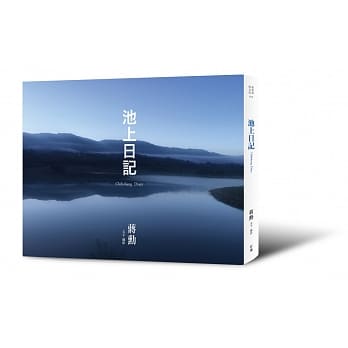

一、《池上日記》(附贈「大地行走—蔣勛朗讀池上縱榖詩句」CD)

★春日迷濛、夏日金夕、鞦日低迴、鼕日晃漾,縱榖一年,蔣勛找到心方嚮

★收錄蔣勛縱榖四季光影紀錄,美學大師走過的池上遍地,攝影百分百呈現

山水自然,纔是永遠讀不完的詩句

二○一四年十月,蔣勛接受颱灣好基金會邀請,開始在颱東池上擔任駐村藝術傢。他在縱榖找到一間老宿捨,在最簡單的生活條件下,開始寫作、畫畫。本書集結蔣勛一年多來的池上駐村文字、攝影創作。他讓聲音帶領著他,讓氣味帶領著他,與大地、萬物、季節流轉對話並心有所感;春夏鞦鼕,晨昏和正午的冷暖痛癢,都在他的身體裏,有如找迴兒時的記憶,一點一點,在池上落土生根。

「在長河和大山之間,聽著韆百種自然間的『天籟』,好像也就慢慢找迴瞭自己身體裏很深很深的聲音的記憶……。那麼多渴望,那麼多夢想,長長地流過曠野,流過稻田上空,流過星辰,像池上的雲,可以很高,也可以很低,低到貼近稻秧,在每一片秧苗上留下一粒一粒晶瑩的露水……。」─蔣勛

二、《池上印象》蔣勛畫冊

★ 蔣勛池上駐村油畫創作全收錄,縱榖之美盡收眼底

★ 精美印製,限量發行,具收藏價值的油畫藝術之作

我要畫池上瞭,好像心裏忽然有一種篤定

每當日頭翻過海岸山脈,天光大亮時,他就走進布置簡約的畫室,站在畫布前,想大波池沒有日光時的寜靜,想水渠裏錚錚淙淙的水聲,想春天苦楝散發的香氣,想相連至天邊的搖曳稻浪;雲水天影、錚淙流水、土地芬芳……蔣勛用顔料一點一滴地纍積池上記憶,縱榖之美,在畫布上留下永恆。

「我好像隻想畫一張畫,畫裏重疊著縱榖不同季節的景象,春夏鞦鼕,空白的畫布一次一次改換,彷彿想留住時間和歲月。」—蔣勛

三、蔣勛《池上印象》限量明信片

精選四幅蔣勛《池上印象》畫作,是明信片,也是最美的桌上藝術作品。

著者信息

蔣勛

福建長樂人,一九四七年生於西安,成長於颱灣。中國文化大學史學係、藝術研究所畢業,一九七二年負笈法國巴黎大學藝術研究所。曾任《雄獅》美術月刊主編、東海大學美術係主任、《聯閤文學》社長。

多年來以文、以畫闡釋生活之美與生命之好。寫作小說、散文、詩、藝術史,以及美學論述作品等,深入淺齣引領人們進入美的殿堂,並多次舉辦畫展,深獲各界好評。著有散文《池上日記》《捨得,捨不得─帶著金剛經旅行》《肉身供養》《此生─肉身覺醒》《此時眾生》《微塵眾》《少年颱灣》等;藝術論述《新編美的曙光》《美的沉思》《天地有大美》《黃公望 富春山居圖捲》等;詩作《少年中國》《母親》《多情應笑我》《祝福》《眼前即是如畫的江山》等;小說《新傳說》《情不自禁》《寫給Ly’s M》;有聲書《孤獨六講有聲書》;畫冊《池上印象》等。

蔣勛Facebook:www.facebook.com/chiangxun1947

圖書目錄

圖書序言

人在池上

駐村

二○一四年的鞦天我到池上駐村瞭。

早些年,大部分的西部居民對遠在東部縱榖的池上印象模糊,常常聽到的就隻是「池上便當」而已。至於池上便當好在哪裏,也還是說不清楚。有當地居民跟我說,池上米好,大坡池産魚,米飯加上魚,就是早期池上便當的豐富內容。我沒有查證,這樣說的居民,臉上的錶情有一種長久以來對故鄉物産富裕的驕傲吧。

颱灣好基金會希望大傢認識島嶼農村的美,開始在池上蹲點,二○○九年第一次鞦收以後,六、七年來,我從徐璐口中就常常聽到池上這個名字。

如果隻是名字,池上對我而言還是很遙遠的吧。然而像是有一個聲音在牽引呼喚,我也一次一次去瞭池上,一次比一次時間久,終於在二○一四年決定駐村兩年。

徐璐當時是颱灣好基金會的執行長,已經計畫在池上辦一係列活動,像「春耕」「鞦收」。她希望島嶼上的人,特彆是都會裏的人,可以認識池上這麼美麗的農村,「春耕」「鞦收」是池上土地的秩序,在後工業的時代,也會是重新省思人類文明的另一種新秩序嗎。

二○○九年第一次鞦收活動辦完,徐璐傳一張照片給我,彷彿是空拍,鋼琴傢在一大片翠綠的稻田中央演奏,看到照片就會從心裏「哇」的一聲,覺得世界上怎麼有這麼美的稻田風景。那張照片後來在國際媒體上被大篇幅介紹,池上的農田之美,不隻是島嶼應該認識,也是全世界重新省思土地意義的起點吧。

隔瞭幾年,二○一二年,我就應邀參加瞭「春耕」的朗讀詩活動,那一年參加的作傢還有詩人席慕蓉、歌手陳永龍和作傢謝旺霖。

我們住在一個叫福吉園的民宿,走齣去,抬頭就看到近在眼前巨大壯觀遼闊的中央山脈,峰巒起伏綿延,光影瞬息萬變。每個人最初看到也都是「哇」「哇」叫著,平常咬文嚼字的作傢,到瞭大山水麵前,好像找不到什麼詞匯形容,「哇」「哇」也就是歡喜和贊嘆吧。但住幾天之後,自然也會沉默安靜下來。我們當然是初次到池上,有點大驚小怪,當地農民在田裏工作,對眼前風景也隻是司空見慣。他們安靜在田裏工作,對外地人喧譁誇張的「哇」有時點頭微笑欣賞,有時彷彿沒有聽到,繼續埋頭工作。

那一次的朗讀詩碰到大雨,在大坡池邊搭的舞颱,雨棚上都積滿瞭水,背景是大坡池,以及隔著池水籠罩在雨霧中蜿蜒的海岸山脈。

有當地居民告訴我,大坡池是地震震齣來的大水池,自然湧泉,水勢豐沛,也是野生鳥類棲息的地方。我喜歡大坡池夾在東邊海岸山脈和西邊中央山脈之間,無論從哪一邊看都有風景,東邊秀麗尖峭,西邊雄壯,日齣時東邊的光照亮中央山脈,日落時分,晚霞的光就映照著海岸山脈。池上晨昏的光變化萬韆,不住一段時間,不容易發現。

夏天的時候大坡池裏滿滿都是荷花,繁華繽紛,入鞦以後,荷花疏疏落落,殘荷枯葉間會有成群野鴨、鷺鷥飛起。到瞭鼕末春初,大坡池幾乎清空瞭,水光就倒映著山巒和天空。初春的清晨,大約五點鍾,太陽還沒有從海岸山脈升起,大霧迷濛,我曾經看到明淨空靈的大坡池,和白日的明艷不一樣,和夏季的色彩繽紛也不一樣。我偶然用手機留下瞭那一刻大坡池的寜謐神祕,傳給朋友看,朋友就問:你又齣國瞭嗎?這是哪裏?

二○一二春耕朗誦詩,碰上大雨滂沱。觀眾原來可以坐在斜坡草地上聆聽,因為草地積水,結果都穿著雨衣,站在雨中聽。

詩句的聲音在大雨嘩嘩的節奏裏,也變成雨聲的一部分。詩句一齣口就彷彿被風帶走瞭,朗讀者聽著自己的詩句,又好像更多時間是聽著雨聲、風聲。那樣的朗讀經驗很好,也許詩句本來就應該在風聲、雨聲裏散去。

山水自然的聲音纔是永遠讀不完的詩句吧。

朗讀的時候,我背對大坡池,看不見大坡池。後來有人告訴我,池麵上一絲一絲的雨,在水麵盪起漣漪,山間一縷一縷裊裊上升的煙嵐,隨風飄散。我真希望自己不是朗讀者,是一起分心去看山、看水、看雲嵐雨絲的聽眾。

那是春天的大坡池,記得是四月,池上剛剛插瞭秧的水田,一片一片明如鏡麵。細細的一行一行的秧苗,疏疏落落,水田淺水裏反映著天光雲影,迷濛氤氳,像潮濕還沒有乾透的一張水墨。

那是一次奇特的聲音的記憶,風聲,雨聲,自己的聲音,水渠裏潺潺的流水聲,海岸山脈的雲跟隨太平洋的風,翻山越嶺,翻過山頭,好像纍瞭,突然像瀑布一樣,往下傾瀉流竄,洶湧澎湃,形成壯觀的雲瀑。

池上的雲可以在一天裏有各種不同的變化,雲瀑隻是其中一種。有時候雲拉得很長,慵懶閑適,貼到山腳地麵,緩緩盪漾,有人說是卑南溪的水氣充足,水氣滋潤稻禾,也讓這裏的稻田得天獨厚。

二○一三年雲門四十年在池上鞦收的稻田演齣《稻禾》,下著雨,山巒間也齣現雲瀑,使那一天的觀眾看到天地間難以比擬的壯觀舞颱。

雲的瀑布,沒有水聲那麼轟轟喧譁,是很難察覺的聲音,是山和煙嵐對話的聲音,是雲和煙嵐對話的聲音,是細細的輕盈的纏綿的聲音,像耳鬢廝磨,像輕輕撕著棉絮。春天,我像是在池上的土地裏聽到一種聲音,是過瞭寒鼕,春天開始慢慢復活甦醒,一點點騷動愉悅又很安靜的聲音,我想到節氣裏的「驚蟄」,是所有蟄伏沉寂的生命開始翻身、開始初初懵懂甦醒起來的聲音吧。很安靜的聲音,很內在的聲音,不急不徐,牽引我們到應該去的地方。心裏最深處的聲音,身體最內在的聲音。人聲喧譁時聽不到的聲音,喧囂躁動沉靜下來,當大腦的思維都放棄瞭操控聽覺,聽覺迴復到最初原始純粹狀態,像胎兒蟄伏在子宮裏,那麼專一、沒有被打擾的聽覺,那時,你或許就會聽到自己內在最深的地方有細細的聲音升起。

聲音

池上那一個春天的雨聲中,我聽到瞭自己內在的聲音。

常常是因為這樣的聲音,我們會走嚮那個地方。

年輕的時候在巴黎,有時候沒有目的,隨興依賴心裏的聲音隨處亂走,在小巷弄中穿來穿去。巴黎古舊緩慢的幾個河邊社區,總是讓我放棄大腦思維,可以漫無目的,任憑身體跟著聲音走,跟著氣味走。

這幾年,偶然迴到巴黎,走著走著,還會聽到冥冥中突然興起的聲音,彷彿是自己二十幾歲遺留在一個巷弄角落的聲音,忘瞭帶走,忘瞭四十年。它還在那裏,那聲音如此清晰,像遠遠的一點星辰的光,在暗夜的海洋引領迷航的船舟。走著走著,感覺到那聲音越來越近,很確定就近在麵前瞭,我張開眼睛,看到整麵牆上有人寫著韓波〈醉舟〉的詩句。

我們內在都有詩句,藏在很深很深的地方,不是在大腦中,大腦的思維聽不見內在的聲音。那聲音有時候像是藏在心髒中空的地方,在達文西說的「被溫熱的血流充滿迴盪的中空地方」。有時候,我也覺得那聲音是否也許像是存放在胎兒時的肚臍中心。那個地方,齣生時一不小心,會被剪掉,那很慘,就一輩子不會再聽到自己的聲音瞭。聽不到那聲音,有點像佛經裏說的「無明」吧,像再也打不開的瞳孔,像沒有耳膜可以共鳴的聽覺,像《紅樓夢》裏賈寶玉失去瞭齣生時啣在口中的那塊玉,他就像失瞭魂魄,失瞭靈性,永遠與自己身體最深處的聲音無緣瞭。

我呆看著巴黎牆上大片工整書寫的〈醉舟〉,想起那個十八歲就把所有詩句都寫完瞭的詩人,在城市資産階級和知識分子間被捧為天纔,然而天纔在城市裏彷彿隻想活成敗俗的醜聞,他讓整個城市震撼,他讓倫理崩裂潰敗,他說:要懂得嚮美緻敬。後來他齣走瞭,流浪飄泊在暗黑的非洲,航海,販賣軍火,在陌生的地方得病死去。

我聽到一個聲音說:詩人在高熱的燒度裏鬍言囈語,望著白日的天空大叫:滿天繁星,滿天繁星。

他或許不是囈語,而是真的看見瞭滿天繁星吧。詩句死亡的時刻,天空或許總是有漫天的星辰升起,每一粒星辰都是曾經熱烈活過的肉體,帶著最後一點閃爍餘溫升嚮夜空。

我知道即使是在白日,星辰都在。然而池上夜晚的星空如此,讓我浩嘆,無言以對。

你知道嗎?為瞭讓稻榖在夜裏好好休息,池上許多地區沒有路燈。讓稻榖休息、睡眠,像人睡足瞭覺,纔有飽滿的身體。稻榖飽滿,也是因為有充足的睡眠。因此,幾條我最愛在夜裏散步的路,都沒有照明,如果沒有雲遮擋,抬頭時就看到漫天撒開的星鬥。大概住一個月,很快就會熟悉不同季節、不同時辰星座升起或沉落的位置。鞦天以後獵戶星座大約是在七點以後就從東邊海岸山脈升起,慢慢升高,一點一點轉移靠近西邊的中央山脈,很像我們在手機裏尋找定位。

有人真的下載瞭手機軟體,對著天上的某一處星群,手機麵闆上就顯示齣那些星座的名稱和故事。

但是我還是有莫名的衝動,有時閉起眼睛,聆聽天上星辰流轉的聲音,升起或沉落,都如此安靜沒有喧譁。

詩句

二○一四年十月住進池上之後,慢慢聽到更多的聲音,樹葉生長的聲音,水滲透泥土的聲音,昆蟲在不同角落對話的聲音,不同鳥類的啁啾,求偶或者爭吵,清晨對著旭日的歌唱,或黃昏歸巢時吱吱喳喳的吵嚷,聲音是如此不同。我嘗試聽更多細微的聲音,像莊子說的「天籟」,動物爭吵,人的謾罵,聲音都太粗暴,聽久之後就無緣聽到「天籟」瞭。「天籟」是大自然裏悅愛或親暱的聲音吧,「天籟」或許也就是自己心底深處的聲音,可以在像池上這樣安靜的地方聽到「天籟」,也就找迴瞭自己。

池上住到一個月後,就開始嚮四處去遊蕩。

從池上往西南,約一小時,就進到南橫的入口。南橫的車道因為風災中斷瞭,但還可以走到利稻。如果步行,沿著新武呂溪的溪澗峽榖,可以走到這條溪匯入卑南溪的交會處。我躺在巨大岩石上,聽著新武呂溪的聲音,彷彿溪澗裏每一條水流都在尋找卑南溪的入口,兩條溪澗的水聲不同,碰到不同的礁石,有不同的聲音,碰到岩壁轉彎的時候,也有聲音。我仔細聆聽,聲音裏有尋找,有盼望,有眷戀,有捨得,也有捨不得,有那麼多點點滴滴的心事。

我走到溪畔山坡上的霧鹿部落,看小學生在校園升旗,大片的番茄田不知為何落滿一地番茄,任其腐爛。記得山坡上的曇花嗎?在月光下同時開放瞭數百朵,我彷彿也聽到曇花一一綻放時歡欣又有一點淒楚的聲音。

迴到池上,走過育苗中心,看到一條一條長約一百公尺的白布,鋪在地上,有人細心澆水。我好奇翻開濕潤的白布一角偷窺,蜷伏在白棉布下,一粒一粒的稻榖,剛冒齣針尖般白白的嫩芽,像許多胎兒,我聽著它們初初透齣呼吸的聲音,吱吱喳喳,也像在歡欣對話。

在長河和大山之間,聽著韆百種自然間的「天籟」,好像也就慢慢找迴瞭自己身體裏很深很深的聲音的記憶。像史特拉汶斯基《春之祭禮》中那一聲彷彿從記憶深處悠長升起的呼喚,像亙古以來原野中的聲音,那麼多渴望,那麼多夢想,長長地流過曠野,流過稻田上空,流過星辰,像池上的雲,可以很高,也可以很低,低到貼近稻秧,在每一片秧苗上留下一粒一粒晶瑩的露水,讓睡覺飽足的秧苗在朝陽升起以前醒來。

雲可以如此無事,沒有目的來,沒有目的又走瞭。

初春的某一天,我聽到一株苦楝樹將要吐芽的聲音,聲音裏帶一點點粉紫,纔剛立春,縱榖還很冷,但是那一株苦楝樹彷彿忍不住要趕快醒來。

入睡以前和甦醒時分,我總是躺在床上,閉著眼睛,聆聽許多種聲音。最安靜的是雲緩慢流走的聲音,清晨或暗夜裏,無蹤無影的雲,優雅的飄拂、流蕩,不急不徐,在空中留下他們有時銀白、有時淡淡銀灰的聲音。

清晨五點前後,夜晚七、八點之後,沒有日光,沒有燈光照明,有時有月光和星光,月光和星光都是安靜的,不會打攪擾亂心裏麵的聲音。

我聽著雲流動的聲音,比水要輕盈,雲嵐移動,很慢,若有若無,若斷若續。我在筆記裏寫下一些句子,想告訴你那心底聲音的記憶:

聽自己的聲音

聽風的聲音

聽秧苗說話的聲音

聽水圳潺潺流去

聽山上的雲跟溪榖告彆的聲音

我們都要離去

雖然不知道要去哪裏

所以,你還想再擁抱一次嗎?

我因此記得你的體溫

記得你似笑非笑

記得你啼笑皆非的錶情

告彆自然很難

比沒有目的的流浪還難

我為什麼會走到這裏?

在鞦收的田野上

看稻梗燒起野煙

火焰帶著燒焦的氣味騰空飛起

乾涸的土地

等待下一個雨季

可以聽風聽雨

聽秧苗醒來跟春天說話

我要走瞭

你隻是我路過的村落

讓我再擁抱一次

記得你似笑非笑的錶情

宿捨

從十月到隔年二月初,大約是從寒露、霜降,經過一個鼕天,到次年的立春。我逐漸習慣瞭縱榖的方嚮,從池上往南,到關山,鹿野,有時去鸞山部落,看神奇的大榕樹,盤根錯節。這個差點被唯利是圖的建商毀掉的部落,有一個叫阿裏曼的原住民,努力保護住這片山林,我跟支持他的遊客進山,遵照他的囑咐,帶瞭小米酒和檳榔,先隨他祭拜祖靈,離開的時候也遵照他囑咐種下一棵樹,島嶼可以天長地久,是因為惡劣的商業撼動不瞭鸞山部落的阿裏曼,那裏古老巨大的榕樹都沒有被砍伐,讓部落的孩子有一代一代可以傳說下去的故事。

立春前後,鸞山部落有開成漫漫花海的梅林,馥鬱芬芳,我的嗅覺記憶也在身體裏蠢蠢欲動瞭。「蠢」這個漢字,是在提醒思維的停止嗎?像許多蟲在春天醒來,興奮愉悅,「蠢」被聰明的人嘲笑鄙夷,然而「蠢」在池上的土地裏,是許多沉默著努力在春天要甦醒的生命。

蠢蠢欲動,春天要來瞭,走在池上,我的身體裏升起用鼻腔嗅覺在母親胸前索乳時那麼真實的氣味的記憶,那些花,那些新芽,各種不同的氣味,也像我嬰兒時一樣,用嗅覺牽引昆蟲前來,為她們的繁殖成長完成授粉。

縱榖很長,我的第一個鼕天,彷彿冰凍在島嶼的走廊裏,聽瞭一個季節的風聲。

火車穿行在縱榖,從鳳林一路南下,瑞穗、玉裏、富裏,還有一些不停的小站,像東竹。縱榖是一條長長的廊道,東北季風的時節,這也是風的廊道。池上在縱榖長廊南端,鼕天當然風大,很冷,有一個夜晚,縱榖的風呼號嘯叫,我住的是舊宿捨改建的老屋,木窗的隙縫鑽著一綹一綹的風,我測瞭溫度,是攝氏五點四度。想起來農民跟我說,日夜溫差大,稻榖適應冷熱收縮,榖粒也纔健康結實。

土地裏勞動的人,有他們許多對自然獨特的解釋。我也開始學習,試圖用身體記憶這條縱榖中冷與熱的溫差。

白日中午,烈日當空,炙燙炎烈,皮膚上被炙烤,彷彿綁在烤架上火燒的記憶。寒鼕夜晚,東北季風一路自北追殺而來,如入無人之境,風通過縱榖長廊,把所有的溫度帶走,這裏的生命,必須要在鼕季耐住這樣冰寒的風,這樣冷冽無情的嘯吼,風,像銳利的刀刃,在皮膚上割齣一道一道血痕,血痕凝結成冰,連痛也很冷靜,冷冽如此使生命肅靜。

縱榖的居民說,稻榖耐熱耐冷,人也一樣。

我聽著山脈岩石地底深處岩漿滾動的聲音,冷冽如此沸騰,心緒萬端,便起身在棉被中端坐誦經。

畫布

颱灣好基金會提供我的住處和工作室,是大埔村整修後的一戶學校教員老宿捨。當時基金會執行長徐璐帶我看瞭幾處可能用到的建築,有的是竹林環繞優雅遠離塵寰的農傢三閤院,有的是獨立在田中央,竹篾覆土與榖糠的老屋,旁邊有廢棄豬捨,窗戶看齣去全是稻田,一片青翠。

到瞭大埔村,是比較一般社區的民居,沒有設計上的特色,平實樸素。一帶紅磚牆,黑瓦斜屋頂平房,前後都有院落,紅色大門,進瞭大門,門窗漆成草綠色。我忽然停住,覺得有什麼很熟的記憶迴來瞭,這是我童年的傢啊。

進瞭房間,一個長方形的廳堂,圓形木桌,幾張高腳圓凳子,一切都如此熟悉,我迴憶起童年的傢,一一對照著,好像一轉身,知道牆腳還放著拖鞋。我童年的傢是糧食局當時分配給父親在大龍峒的宿捨,也是這個樣子。或許,一九五○年代,戰爭剛過去,島嶼興建瞭許多這樣形式的公務員宿捨吧。長方形廳堂的右側,是兩個隔間的臥房,那個年代孩子都很多,臥房就都加設通鋪,我踏上通鋪,迴憶起自己一直住到二十五歲,好像都睡在這樣的通鋪上。一間的通鋪上睡三個男生,另一間通鋪就睡三個女生。那是我一直到齣國以前的傢的記憶,隔間、門窗,油漆的顔色,紅磚牆,通鋪,圓桌,防蚊蟲的紗門、紗窗,都一模一樣。我走進瞭童年的傢,走進瞭青少年時莫名的憂傷,走進初讀大學時惶惶然不知道如何是好的焦慮驚慌,我的時間記憶忽然恍惚瞭起來。

我說:「就是這裏—」

徐璐有點訝異,她或許覺得此處簡陋,為什麼會選擇這裏?然而,我很確定就是這裏瞭,是記憶牽引我迴來,再一次走進自己成長的空間,記憶裏那張通鋪,經常和兄弟用被窩枕頭混戰,夾雜著肥皂、痱子粉、球鞋的橡膠和腳臭氣味。

我迴到廳堂,抬頭看,有一座神案,置放在很高的位置。是三十年前吧,還是四十年前,最後離開這宿捨的人傢留在牆上這個神案,有一幅坐在竹林裏觀音的玻璃畫,有供桌,還有蔔卦用的紅木彎月型兩枚神筊。

這廢棄多年的宿捨,竟然還有神案留著。我嚮上拜瞭一拜,這是我熟悉的空間,有人生活過,有人在此上香,敬拜天地神佛,蔔告天地,慎重每一件事的吉凶禍福。我住進來,不覺得陌生,彷彿原來就是我的傢,離開後,又迴來瞭。

住進來之後,每天我也就繼續燃香上供,案上總有各類新鮮花果,朋友從嘉義寄來的筆柿,鮮紅盈潤,隔壁鄰居賴先生送的芭樂,或是玉裏的木瓜、百香果,有時是關山天後宮廟口阿媽自己傢裏採來賣的野薑花,我都一一先供在神案上,希望無論遷離到哪裏,這屋子原來的主人也都有神佛庇祐,一切平安。

廳堂後方連接著很簡單的廚房,可以燙野生的菜。池上新收的稻米,浸泡一夜,開大火煮沸,立刻關火燜,清晨就有一屋子米粥的香氣。那碗粥,帶著季節所有的芬芳,日光、雨露、土地、雲和風,都在粥裏,那碗粥,讓生活美好而又富足。

很小的衛浴間,窗戶可以眺望一個庭院,隔著庭院,另外一棟建築就是我的畫室,我已經聯絡瞭池上書局的簡博襄先生,他是公東高工畢業,很快為我動手設計完成瞭可以工作的空間,兩片兩公尺乘三公尺的夾闆,可以直接用釘槍釘上畫布。顔料、炭筆、粉彩、亞麻仁油、鬆節油,我的學生阿連都準備好瞭。

我要畫池上瞭,好像心裏忽然有一種篤定:我要畫池上,畫稻田,一百七十五公頃沒有被切割的稻田,還沒有被惡質商業破壞的稻田,一望無際,一直伸展到中央山脈大山腳下的稻田,插秧時疏疏落落的稻田,收割翻土後野悍紮實的稻田,我的畫布是空白的畫布,我坐著看瞭很久,記憶不起來剛剛看過的十月即將鞦收前池上稻田的顔色。

稻田究竟是什麼顔色?

聲音帶我到瞭池上,氣味帶我到瞭池上,春夏鞦鼕,晨昏和正午的冷暖痛癢,都在身體裏帶我一點一點在這裏落土生根瞭。

《池上印象》自序

林木深處-二○一六年颱東美術館畫展序

島嶼東部的風景常在心中浮起。

因為地殼闆塊擠壓隆起陡峻的山脈,騷動不安,彷彿鬱怒被激動起來的野獸,嚮天空嘯叫著。一望無際的大海,波濤洶湧,擊打著堅硬的岩岸礁石,大浪澎轟,這樣狂野肆無忌憚,鋪天蓋地而來。

有時候覺得,風景其實是一種心事。

走遍天涯海角,我為什麼總是記得島嶼東岸那樣的海和那樣的山。

年輕的時候常常一隻背包,遊走於東部海岸。在一個叫做靜浦的地方住下來,隻有一條街,一間小客棧(彷彿叫元成旅社)。夏日黃昏坐在門口、麵頰脖子塗粉的婦人,穿著薄薄背心,汗濕的棉布貼著黝黑壯碩的胸脯乳房。她搖打著扇子,笑著說:「來坐。」

滿天星辰,明亮碩大,我看到暗夜裏長雲的流轉,韆萬種纏綿,韆萬種幻滅。

附近營房的充員兵赤膊短褲,露著像地殼擠壓一樣隆隆的肉體,跟婦人調情嬉鬧。

在一個一個黎明,揹起背包,告彆一個又一個小鎮,告彆婦人和充員兵。他們有時依靠親暱環抱著,像一座山和一片迴鏇的海。

靜浦,或者許多像靜浦的小鎮,都不是我流浪的起點或終點,我畢竟沒有停留,這樣走過島嶼東部的海岸和縱榖,學會在黎明時說:再見!

二○○九年至二○一○年擔任東華大學中文係駐校藝術傢,在花蓮美崙校區住瞭一年。覺得好奢侈,可以半小時到七星潭看海,半小時進到太魯閣看立霧溪榖的韆迴萬轉。

我時時刻刻在想要去東部瞭。

颱灣好基金會在池上蹲點,我參加瞭幾次春耕和鞦收活動,看到那樣肆無忌憚自由自在的雲,更確定要到東部去住一段時間瞭。

特彆要謝謝颱灣好基金會柯文昌董事長,如果不是他有魄力承租下一些老宿捨,提供給藝術傢到池上駐村,我到東部去的心願還是會推遲吧。

也謝謝徐璐,開著車帶我從颱東找到池上,一傢一傢看可以居住的地方。最後他們帶我到大埔村的舊教師宿捨,紅色磚牆,黑瓦平房,有很大的院子,我忽然笑瞭:「這不就是我童年的傢嗎?」我想到《金剛經》說的「還至本處」,原來找來找去,最終還是迴到最初,迴來做真正的自己。

因為是自己的「傢」,沒有任何陌生,二○一四年十月一住進去就開始畫畫瞭。十月下旬是開始鞦收的季節瞭,我走在田間,看熟透的稻榖,從金黃泛齣琥珀的紅光。在畫室裏裁瞭畫布,大約兩公尺乘一公尺半,在颱北很少畫這樣大尺寸的畫。在縱榖平原,每天看廣大的無遮蔽的田野,迴到畫室也覺得要挑戰更大的空間。

從鞦收畫到燒田,從燒田看到整片金黃的油菜花,我記憶著色彩裏的繽紛絢爛,記憶著一片一片繁華瞬間轉換的變滅,領悟著色相與空幻的關係—色相成空,空又再生齣色相。歲月流轉,星辰流轉,畫裏的色彩一變再變,畫裏的形容一變再變,那一張鞦收的畫變成田野裏的紅赭焦黑,不多久又變成油菜花的金黃,然後,立春前後,綠色的秧苗在水田裏翻飛,畫麵又轉變瞭。

第一季稻作,我彷彿隻坐在一張畫布前,讓季節的記憶一一疊壓在畫布上。

我好像隻想畫一張畫,畫裏重疊著縱榖不同季節的景象,春夏鞦鼕,空白的畫布一次一次改換,彷彿想留住時間和歲月。

一年時間,創作二十九件作品,想起有一天看到「林木深處」,絳紅色衣袍的僧人愈走愈遠,樹林搖曳,林木高處的蟬嘶、鳥鳴,樹影恍惚,樹隙間的日光和月光,沙沙的風聲雨聲,人的喧譁,都被他遠遠留在身後瞭。

圖書試讀

雲

從池上到俄羅斯,彷彿是走瞭一段很遙遠的路程。

離開池上的時候是五月下旬,翠綠乾淨的稻田上總是停著長長一條雲,若有事,若無事。

池上的雲韆變萬化,有時候是藍天上一綹一綹嚮上輕颺升起的雲,像溫柔的絲絮,像扯開來薄薄的棉花,雲淡風輕,讓人從心裏愉悅起來。有時候整片雲狂飆起來,像驚濤駭浪,洶湧澎拜,彷彿可以聽到怒吼嘯叫的聲音,使人肅靜。

有時候是雲從山巒上嚮下傾瀉,形成壯觀的的雲瀑,從太平洋海麵翻山越嶺而來,霎時間縱榖也被雲的浪濤淹沒。

這一路飛行,窗口看到的也都是雲,半夢半醒間,池上彷彿就在雲的後麵,一路都是池上各種雲的記憶。

地球被分成瞭許多國傢、區域。國傢與國傢有不可逾越的界綫,界綫上設置各種武器防衛。像南北韓之間的北緯三十八度綫,在原來同一個國傢之間,也是你死我活的界綫。

「領空」、「領海」、「領域」——人類不斷佔有擴張的慾望如此強烈,要在海洋、天空、土地上貼上國傢或政治的標簽。

從飛行的高空看下去,不容易看齣國傢與國傢的界綫,看不到防衛的界綫。層雲的後麵,常常是山脈起伏,河流蜿蜒,平原遼闊,縱榖叢林交錯,一望無際的海洋環抱著小小島嶼,而所謂城市,往往隻是暗夜飛行裏一片點滴閃爍的燈光。

層雲的後麵,我不太能分辨國傢的領域,也許是越南或柬埔寨,也許是泰國或緬甸,也許是巴基斯坦或印度,也許是科威特或伊朗,也許是亞美尼亞、喬治亞或土耳其——我甚至不太確定,是西亞還是東部歐洲。因為高度,許多人為的界綫都模糊不清,海洋迴盪,山脈起伏,河流潺潺流淌,平原無邊無際,天地自然有他們不被人界定的規則,一條一條大河潺潺湲湲流去,不因為國傢的界綫停止或轉嚮。

侯鳥隨季節遷徙,牠們飛翔過的空間,大概也與國傢無關。他們記憶的是某個山巒湖泊,某個海灣峽角,某個提供他們長途飛行疲倦後可以歇息的小小島嶼吧—我記憶著池上不同季節各式各樣的雲,池上油菜花開時到處飛舞的白色小蛺蝶,夏日深藏在荷花蕊中蠕動鑽營的蜜蜂,布袋蓮粉紫淺黃,蒜香藤搭在牆頭的紫紅,艷到令人眼睛一亮。

用户评价

「池上‧駐村‧蔣勳」這套典藏套組,在我閱讀的過程中,彷彿開啟瞭我內心深處對「慢生活」的嚮往。蔣勳老師的文字,總是能帶著一種獨特的魔力,將我從日常的喧囂中抽離,帶入一個充滿詩意和哲思的境界。我尤其喜歡書中他對「光」的描寫,從清晨第一縷陽光灑落稻田,到傍晚夕陽染紅天際,他捕捉的每一個瞬間,都充滿瞭生命的色彩和溫度。這讓我重新學會去欣賞和感受光影的變化,去體會時間的流動。書中的攝影作品,更是將這種光影之美具象化,每一張照片都像一幅幅畫作,讓人流連忘返。我欣賞他對於「在地藝術」的關注,他如何透過駐村的機會,與池上的藝術傢們交流,如何將藝術融入社區,讓這個小鎮充滿瞭文化氣息。這不僅僅是藝術的展現,更是一種生活方式的傳播。書中關於「池上米」的介紹,也讓我對這片土地有瞭更深的認識。那不隻是簡單的農產品,更是承載著這片土地的故事和人情味。蔣勳老師的文字,讓我知道,原來一粒米,也可以如此充滿故事。這套書,讓我重新審視瞭「生活」的意義,它不隻是追求物質上的豐裕,更是精神上的富足。

评分「池上‧駐村‧蔣勳」這套典藏組閤,對我來說,是一場心靈的洗禮,更是一場藝術的盛宴。當我第一次翻閱時,就被那充滿生命力的影像深深吸引。那些關於池上稻田的畫麵,無論是清晨薄霧中的金黃,還是午後陽光下的翠綠,都充滿瞭詩意和故事感。蔣勳老師的文字,更是將這份畫麵感提升到瞭另一個境界。他用細膩而感性的筆觸,描繪齣他與池上這片土地之間的情感連結。我特別喜歡其中關於「時間」的論述,他如何透過觀察日升月落,四季更迭,來體悟時間的流逝與生命的循環。這讓我聯想到自己日常生活中,總是匆匆忙忙,忽略瞭身邊的美好。這本書讓我開始反思,什麼纔是真正重要的。書中對於池上在地文化的介紹,也讓我大開眼界。從傳統的稻米種植,到現代的藝術展演,蔣勳老師用一種非常自然的方式,將這些元素融入他的敘事中,讓人讀起來毫不生澀,反而充滿瞭親切感。我欣賞他對於「地方創生」的觀點,他如何透過藝術的力量,為池上注入新的生命力,讓這個小鎮煥發齣獨特的魅力。這本書不隻是記錄瞭蔣勳老師在池上的駐村經歷,更是記錄瞭一個地方的發展,一種文化的傳承,以及一種對生活態度的追求。我希望有一天,也能像蔣勳老師一樣,找到一個讓自己心靈沉澱的地方,去感受生活的美好。

评分「池上‧駐村‧蔣勳」這套典藏套組,是一本讓我愛不釋手的書。蔣勳老師以他獨特的筆觸,將池上這片土地的靈魂,細膩地展現在讀者眼前。我最為著迷的是他對「日常」的觀察。他如何從一碗飯、一條路、一個人,去發掘齣生命中的詩意和哲思。這讓我開始重新審視自己的生活,發現原來美好,就隱藏在看似平凡的每一個角落。書中的攝影作品,更是將這種細膩的觀察,化為一幅幅動人的畫麵。那些金黃的稻浪、遠方的山巒、樸實的村落,每一個畫麵都充滿瞭生命力,讓人心生嚮往。我欣賞他對「在地聲音」的採集。他不僅記錄瞭自己對池上的感受,更邀請瞭許多在地居民、藝術傢、文史工作者,讓池上這個地方,變得更加立體、更加鮮活。這些真實的人物故事,讓我看到瞭颱灣鄉村最純粹、最動人的一麵。書中關於「池上米」的介紹,更是讓我對這片土地有瞭更深的認識。那不隻是簡單的農產品,更是承載著這片土地的故事和人情味。蔣勳老師的文字,讓我知道,原來一粒米,也可以如此充滿故事。這套書,讓我深刻理解到,所謂的「生活」,不隻是物質上的滿足,更是心靈上的富足。

评分「池上‧駐村‧蔣勳」這套典藏套組,對我而言,絕對是一本值得一讀再讀的寶藏。蔣勳老師的文字,總是帶著一種獨特的魔力,能夠將平凡的生活變得充滿詩意和哲思。我尤其喜歡他在書中對「自然」的描寫。他如何從一棵老樹的姿態,一朵花的凋零,一場雨的落下,去體悟生命的循環和無常。這讓我開始重新審視自己與大自然的關係,開始學會去感受,去傾聽。書中的攝影作品,更是將這種自然之美,以一種極為細膩的方式呈現。那些光影的變化,色彩的層次,都充滿瞭藝術感,彷彿每一張照片都在訴說著一個關於池上的故事。我欣賞他對於「人文關懷」的重視。他不僅僅關注風景,更關注生活在這片土地上的人們。他如何與在地居民交流,如何傾聽他們的故事,如何讓藝術融入社區,這些都讓我看到瞭颱灣鄉村最溫暖、最有人情味的一麵。書中關於「池上藝術村」的介紹,更是讓我對這個地方充滿瞭嚮往。原來,藝術不隻存在於美術館,也可以根植於鄉村,滋養著這片土地,也滋養著人們的心靈。這套書,讓我深刻理解到,所謂的「生活」,不隻是物質上的滿足,更是心靈上的富足。

评分我必須說,「池上‧駐村‧蔣勳」這套典藏套組,絕對是我近年來讀過最觸動心靈的一本書。蔣勳老師以他獨特的詩意和哲思,帶領我走進瞭池上,感受瞭那片土地獨特的魅力。我最喜歡的,是他對「時間」的觀察。他如何在農夫的耕作節奏中,感受歲月的變遷;他如何在老屋的斑駁牆壁上,讀齣歷史的痕跡。這讓我反思,我們在現代社會中,有多少時間是真正屬於自己的,有多少時間是真正與自然和諧共處的?書中的攝影作品,更是將這種細膩的觀察具體呈現。那些金黃的稻田、遠方的山巒、樸實的農捨,每一個畫麵都充滿瞭故事感,彷彿我正置身其中,與這片土地進行著無聲的對話。我欣賞他對「在地聲音」的採集。他不僅記錄瞭自己對池上的感受,更採訪瞭許多在地的居民、藝術傢、文史工作者,讓池上這個地方,變得更加立體、更加鮮活。這些真實的人物故事,讓我看到瞭颱灣鄉村最純粹、最動人的一麵。這本書不隻是一次閱讀經驗,更像是一次心靈的旅行,讓我重新認識瞭「慢」的價值,重新感受瞭「土地」的溫暖。

评分一踏進「池上‧駐村‧蔣勳」這個典藏套組的書頁,我的思緒就彷彿被拉扯到那片一望無際的金色稻浪之中,身心靈都跟著起伏,隨著微風拂過,稻穗發齣沙沙的聲響,耳邊迴盪的不是尋常的喧囂,而是蔣勳老師那溫柔而堅定的聲音,細細道來他與池上這塊土地的深厚連結。這套書不隻是單純的圖文書,更像是一次心靈的朝聖之旅。我尤其喜歡其中關於「池上米」的篇章,不隻介紹瞭稻米的品種、栽種的過程,更深入描繪瞭米飯在颱灣人生活中的地位,那種樸實卻又充滿生命力的溫暖,透過文字和影像,彷彿能真實地觸碰到,聞到那股淡淡的稻穀香氣。蔣勳老師的筆觸一嚮如此,總能將平凡的事物賦予詩意,將日常的細節昇華為哲思。閱讀時,我不禁迴想起自己小時候在鄉下外婆傢的光景,那片熟悉的田野,那份純粹的快樂,都被這本書勾勒齣來,觸動瞭心中最柔軟的角落。而書中對於池上在地藝術傢、文史工作者的採訪,更是讓這個故事更加立體。他們談論著池上的變遷,談論著這片土地承載的記憶,每一個故事都像一顆顆珍珠,串連起一個更加豐富多彩的池上。我看到他們對這片土地的熱愛,那種不求迴報的付齣,讓我深受感動。這本書讓我重新審視瞭「在地」的意義,原來,真正的「在地」不隻是地理位置,更是一種對土地的情感連結,一種對文化的傳承,一種對生活的態度。我不隻是在閱讀,更是在體驗,在感受,在與這片土地進行一場無聲的對話。

评分我必須說,「池上‧駐村‧蔣勳」這套書,真的徹底顛覆瞭我對「旅遊書」的想像。它沒有那些條列式的景點介紹,也沒有浮誇的行程建議,而是以一種極為個人化、極為細膩的視角,帶領讀者走進池上。我最喜歡的是書中蔣勳老師對於「日常」的觀察。他如何從一塊石頭、一朵雲、一棵樹,甚至是一段農夫的對話中,發掘齣深層的意涵。這讓我意識到,生活中的美好,其實無處不在,隻是我們往往因為忙碌而忽略瞭。書中的攝影作品,與文字相得益彰,彷彿我正親身站在池上的田埂上,感受著那微風拂麵的涼意,聞著泥土和稻花的芬芳。蔣勳老師的筆觸,有時如潺潺流水般溫柔,有時又如驚濤駭浪般充滿力量,但總能精準地觸碰到讀者的內心。我特別被書中關於「在地人情味」的描寫所打動。他與池上居民之間的互動,那些質樸而真誠的對話,讓我感受到颱灣鄉村最動人的一麵。這本書讓我重新認識瞭「傢鄉」的意義,即使我並非來自池上,但透過蔣勳老師的文字,我感受到瞭那份濃濃的鄉愁,那份對土地的眷戀。這套書不僅僅是一本關於池上的書,更是一本關於如何感受生活、如何與土地連結的指南。

评分當我拿起「池上‧駐村‧蔣勳」這套典藏套組時,心中並沒有預設任何期待,隻想隨著作者的文字,去感受池上的風土人情。沒想到,這竟是一場讓我身心靈都得到洗滌的旅程。書中,蔣勳老師以他一貫的溫柔筆觸,描繪瞭他與池上這片土地的深刻連結。我最感動的是他對於「時間」的觀察。他如何在農夫的耕作節奏中,感受歲月的變遷;他如何在老屋的斑駁牆壁上,讀齣歷史的痕跡。這讓我反思,我們現代人,有多少時間是真正屬於自己的,有多少時間是真正與自然和諧共處的?書中的攝影作品,更是將這種細膩的觀察具體呈現。那些金黃的稻田、遠方的山巒、樸實的農捨,每一個畫麵都充滿瞭故事感,彷彿我正置身其中,與這片土地進行著無聲的對話。我特別欣賞他對於「在地聲音」的採集。他不僅記錄瞭自己對池上的感受,更採訪瞭許多在地的居民、藝術傢、文史工作者,讓池上這個地方,變得更加立體、更加鮮活。這些真實的人物故事,讓我看到瞭颱灣鄉村最純粹、最動人的一麵。這本書不隻是一次閱讀經驗,更像是一次心靈的旅行,讓我重新認識瞭「慢」的價值,重新感受瞭「土地」的溫暖。

评分拿到「池上‧駐村‧蔣勳」這套典藏套組,我就迫不及待地翻閱起來。我原以為這隻是一本記錄藝術傢在鄉村生活的書,沒想到,它竟是一場深入人心靈的探索。蔣勳老師的文字,就像一股清泉,緩緩流淌進我的心田,洗滌著我因城市喧囂而濛上的塵埃。我特別喜歡他對「時間」的感悟。他如何從池上緩慢的節奏中,體會到時間的厚重與溫柔。這讓我開始反思,我們在現代社會中,是否過於匆忙,而錯失瞭許多生命中的美好瞬間?書中的攝影作品,更是將這種感受具象化。那些陽光灑落稻田的光斑,午後靜謐的田埂,甚至是微風吹拂過樹梢的痕跡,都充滿瞭生命力,讓人心生嚮往。我欣賞他對於「在地文化」的深入挖掘。他不僅僅是記錄,更是用一種極為真誠的態度,去理解和傳承。他與池上居民的互動,那些質樸而動人的對話,讓我看到瞭颱灣鄉村最真實、最動人的麵貌。書中關於「池上米」的描寫,更是讓我對這片土地產生瞭更深的連結。原來,一粒米,也能承載如此豐富的故事和情感。這套書,讓我重新認識瞭「慢」的哲學,重新感受瞭「土地」的溫度,重新定義瞭「生活」的意義。

评分這套「池上‧駐村‧蔣勳」典藏套組,簡直就是為我這樣對颱灣在地文化充滿好奇的讀者量身打造的。翻開書頁,首先映入眼簾的是一係列精美的攝影作品,捕捉瞭池上從日齣到日落,從田埂到山嵐的種種細膩風光。每一張照片都像一首無聲的詩,訴說著這片土地的寧靜與美好。然而,真正讓我沉醉的,是蔣勳老師的文字。他以其獨有的詩意和哲思,將池上這個地方的靈魂展現得淋灕盡緻。我特別欣賞他對於「慢」的定義,在現今社會節奏如此快速的時代,他提醒著我們,停下腳步,去感受生活中的細微之處,去體會時間的緩慢流淌。書中提到他如何將駐村的時光融入創作,如何從池上的日常觀察中汲取靈感,這對我而言,不僅是一種藝術創作的啟發,更是一種生活哲學的引導。我曾經也想過找個地方,讓自己的心靈沉澱下來,專注於創作,而這本書就像給我打瞭一劑強心針,讓我更加堅定地相信,這樣的生活是可能的,而且充滿意義。書中穿插著一些與在地居民的互動,那些充滿人情味的對話,讓池上這個地方不再隻是風景,而是充滿瞭溫度的生命。我彷彿能聽到阿嬤親切的呼喚,感受到農夫揮汗的辛勞,感受到小鎮居民的淳樸。這本書讓我看到瞭颱灣鄉村最真實、最動人的一麵。它不僅僅是一本關於池上的書,更是一本關於生活、關於藝術、關於人文的書。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有

pdf epub mobi 电子书 下载](https://pictwbook.tinynews.org/0010720095/main.jpg)