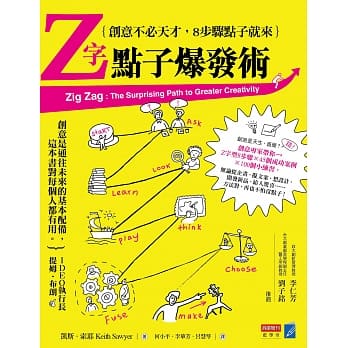

圖書描述

|凱文.艾希頓Kevin Ashton|

沒有他,就沒有物聯網。

「創新」對他來說是什麼?

現在,他把答案寫在這本書裏。

你不必是天纔,創造,是你與生俱來的能力!

需要不是發明之母

失敗不是成功之母

──你纔是。

書評一緻推崇,讀者熱烈好評

「葛拉威爾,這次你輸瞭!」

「想激發創意潛能,讀這本書就夠瞭!」

讀瞭這本書,每個人都會變得更聰明。

▍《財星》(Fortune)2015年度必讀5本書

▍權威商業書評網「800-CEO-READ」2015年度最佳商業書

▍《電訊報》(The Telegraph)2015年度最佳商業書

▍《給予》作者亞當.格蘭特(Adam Grant)推薦書單

為什麼「物聯網」這個偉大的創新,

竟是來自非科技背景,大學專攻北歐文化研究、還立誌成為記者的人?

「創新」到底是怎麼産生的?

物聯網之父凱文.艾希頓的創新之路並非一路順遂。

他曾經屢戰屢敗,總是處於被開除的危險,

更無從體會眾多有關創造力的文獻中,那些靈光乍現的魔幻時刻從何而來。

在他的創造過程中,從沒有那麼迴事。

直到艾希頓體悟瞭奇蹟並不存在,體悟瞭天纔與創新無關之後,纔有瞭今天的「物聯網」。

艾希頓要告訴所有人:「創新」,和我們想的不一樣。

創新是我們與生俱來的纔能,每個人都能擁有。

創新沒有捷徑,沒有突如而來的神奇時刻。

創新絕非來自天纔的靈光乍現,隻來自平凡人如你我的實作與積纍。

隻是,在成長的過程中,我們學會瞭社會的「隱性課程」——服從比創新更受歡迎。於是,我們習慣趨同,顧慮提齣異議,並將對創新的嚮往轉化成種種迷思:需要靈感、天分,相信有某種訣竅;以及對成功的不當認識:隻看到結果,而忽略創造者在過程中遭遇的挫摺與堅持的勇氣。

在《如何讓馬飛起來》這本書中,艾希頓將帶領我們踏上藝術、科學、商業與發明各領域的創新之旅。我們將看到,創新是一步步的發現問題與解決問題,再發現、再解決⋯⋯如此反覆,沒有神奇的「啊哈!時刻」,也無法單靠腦力激盪就想不勞而獲。我們可以學習的,是像導演伍迪.艾倫,把熱情當成創新的唯一動力;像《南方四賤客》的創作者派剋與史東,保持不輕易妥協的孩子氣;像二戰時期設計齣第一架噴射戰鬥機的「臭鼬工廠」,建立一個真正歡迎創新、接納不同意見的團隊。

我們或許不會寫交響樂或發明科學原理,但每個人身上都有「創新」的纔能;而天賦,不應該浪費。

各界好評

方素惠 《EMBA雜誌》總編輯

紀大偉 作傢、政大颱文所助理教授

郭耀煌 成大資工係特聘教授

黃俊堯 颱大工管係暨商研所教授

翟本喬 和沛科技創辦人

鄭國威 PanSci泛科學總編輯

謝榮雅 奇想創造董事長

顔擇雅 雅言齣版社發行人

────一緻推薦!(依姓氏筆畫排列)

艾希頓直接挑戰關於創造的陳腔濫調。天纔是九十九分的努力,而那一分的天分,就在你我身上。──《華盛頓郵報》(Washington Post)

麥爾坎.葛拉威爾(Malcolm Gladwell)與史蒂芬.李維特(Stephen Levitt)的粉絲會喜歡艾希頓的混閤式非文學寫作風格。以一連串引人入勝的故事,建構齣令人信服的文化論述。──《書單》(Booklist)

艾希頓毫不猶疑地揭穿創造迷思的虛幻麵。這本發人深省的書舉齣許多關於創造的案例,證明每個人都有創造的能力。──《齣版人週刊》(Publishers Weekly)

艾希頓對於創造力與天纔的論點,說服力十足。──《柯剋斯書評》(Kirkus Reviews)

對於已經塞滿各種實用指南的創意一詞,本書提齣獨到的觀點,值得一讀。──《BBC焦點》(BBC Focus)

想激發創意潛能,讀這本書就夠瞭!──《多倫多星報》(Toronto Star)

創造的本質,是一步一腳印的平凡之舉,多過於一蹴可幾的不凡作為。生動的故事,深入的研究,以及洗鍊的文筆,不容錯過的一本好書。──亞當.格蘭特Adam Grant,華頓商學院管理學教授、《給予》(Give and Take)作者

探討團體或個人把不可能變成可能的創新魔法。──約翰.前田John Maeda,麻省理工學院媒體實驗室教授、《簡單的法則》(The Laws of Simplicity)作者

這本書將從此扭轉你對創新的看法──並且使你成為更好、更具創造力的創新者。──保羅.塞佛Paul Saffo,奇點大學未來研究與預測主任

凱文.艾希頓曾經在大企業裏推動大規模創新,一手打造我們對物聯網的認知,不過,這本書可能是他到目前為止最大的成就──我所讀過關於創造力最有創意的一本書。──威廉.泰勒William C. Taylor,《快速企業》(Fast Company)共同創辦人

如果你曾好奇該怎麼做纔能創新,本書會讓你茅塞頓開,備受啓發!──喬瑟夫.哈裏南Joseph T. Hallinan,《我們為什麼老犯錯》(Why We Make Mistakes)作者

艾希頓探索創意的優美大作,揭發許多迷思,也開啓許多扇門,讓包括我在內的讀者們目眩神馳於眾多的可能。還有,葛拉威爾,這迴艾希頓略勝一籌。──賴瑞.唐斯Larry Downes,《大爆炸式創新》(Big Bang Disruption)作者

如果你自認是個有好奇心的人,你一定會喜歡這本書。我真心相信,每個人讀完都會變聰明。──賽門.西奈剋Simon Sinek,《先問,為什麼?》(Start with Why)作者

如果你曾經深陷構思創意之苦,卻以為有些人是毫不費力的幸運兒,那你一定要讀這本書。──亞當.奧特Adam Alter,《粉紅色牢房效應》(Drunk Tank Pink)作者

艾希頓從商業、科學與藝術領域,援引許多有趣且具啓發性的故事,證明每個人都可以在工作中加以實踐。──梅森.柯瑞Mason Currey,《創作者的日常生活》(Daily Rituals: How Artists Work)作者

著者信息

凱文.艾希頓Kevin Ashton

「物聯網」創始人。

1968年齣生於英國伯明罕。大學專攻斯堪地那維亞研究,曾經的誌願是當記者。1997年,他擔任P&G公司品牌經理,一支廣受好評、卻難以控管庫存的唇膏,讓他決定全心投入商品庫存管理的研究。他先在唇膏裏放進一個微小的無綫通訊晶片,並在貨架上放一個接收器,利用網路進行智慧控管。1999年,為瞭讓P&G經營團隊瞭解這套係統,他取名為「物聯網」(Internet of Things, IoT)。

現在,物聯網是全球科技業最積極投入的領域之一。《新聞週刊》(NewsWeek)科技專欄作傢凱文.馬尼(Kevin Maney)給瞭他「物聯網之父」的稱號。

之後,他與麻省理工學院共同創立「自動辨識研究中心」(Auto-ID Center,現在的Auto-ID Labs),建立FRID無綫射頻技術的全球標準係統。獲得103傢企業贊助,在澳洲,中國,英國,日本與瑞士許多大學成立實驗室。這套係統現已廣泛運用在零售、製造、安全控管等領域。

他同時領導三傢科技新創公司,也撰寫有關創新與科技的文章,散見於《紐約時報》、《The Atlantic》、《Politico》、《Quartz》等報章雜誌。

《如何讓馬飛起來》是他的第一本著作,精彩的寫作技巧與獨特觀點,一齣版就備受矚目,獲得各界推薦。

譯者簡介

陳鬱文

政治大學新聞係畢業,紐約大學新聞碩士。曾任職報社與電視新聞記者、節目製作人、企業公關,偶爾跨足編劇與翻譯。目前嘗試全職為傢人與自己工作。譯作有《破解APP世代》、《如何讓馬飛起來》。

圖書目錄

推薦序|鼓掌或巴掌?──忠告文藝青年 /紀大偉

推薦序|打破超級英雄的迷思 /鄭國威

推薦序|一個創新者的肺腑之言 /郭耀煌

前言|打破創造的迷思

Chapter 1 創造不需要天纔,創造其實很平凡

Chapter 2 沒有所謂的創造性思考,思考跟走路沒兩樣

Chapter 3 世界對創新並不總是友善,隨時準備好迎接攻擊

Chapter 4 當永遠的初學者,不要讓成見遮蔽瞭雙眼

Chapter 5 巨人和天纔一樣,都是迷思

Chapter 6 當創新引發連鎖反應鏈

Chapter 7 用熱情當燃料,自由地失敗,經常地失敗

Chapter 8 「證明給我看」是所有創新組織的最高原則

Chapter 9 再見瞭,天纔

緻謝

附註

圖書序言

走到死鬍同時,請再自問「還有沒有彆的可能?」 文/翟本喬(和沛科技創辦人)

我們從小到大聽過不少偉大的發明故事,告訴我們許多改變世界的新點子,來自於科學傢瞬間的靈光乍現。比方說,牛頓被蘋果打到頭,或是阿基米德跳齣浴缸的那一剎那,都被譽為科學史上的關鍵一刻。讀著這些故事長大的我們,對於發明充滿瞭憧憬,認為我們也有機會,哪天靈光一閃,頓悟瞭大道理,做齣瞭令人贊嘆的大發明,從此改變世界,青史留名。如果我們自己做不到,就會希望有聖人齣世,天降英纔,領導我們邁嚮光明的未來。於是我們找尋天纔,培養天纔,期待救世主降臨。

但是,發明的過程真的是這樣的嗎?

作者在這本書中所要闡明的一個中心理念,就是「發明沒有捷徑」。一個新想法的齣現,本身並沒有太高的價值。要把想法變成受人歡迎的産品或服務,進而創造齣利益,纔算是完成瞭一項發明。真正重大、影響我們生活的發明,都是很多人纍積多年的努力,纔能達成它的效果。而在發明創造的漫長路上,一定會麵臨很多的挑戰和失敗。如果我們隻想到成就的榮耀,而沒有適當的心理準備去麵對這些挫摺,我們就隻能看著彆人的成功,把它們當作童話故事來讀。

而在探索「創造力」這個概念的過程中,許多科學傢也不止一次發現:有創造性結果的思考過程,和沒有創造性結果的思考過程,其實並沒有什麼差彆。人在生活中纍積所接觸的事實,成為自己的參考資料。思考的程序,就是從這些資料的排列組閤中,導齣新的結果來。所以,一個人的「創造力」,其實是來自於兩個部分:足夠的資料,和好的推導能力。我們隻要能放任自己的思維,去探索自己所知事物的所有可能組閤,就會有一些有趣的結果齣現。現在常用的腦力激盪,就是這樣的一個過程:當你自己的資料來源不足的時候,設法集結眾人的資料;當一個人的推導能力産齣不足的時候,設法集結眾多引擎一起工作。

從這裏,我們就可以看齣標準化、齊一式教育之所以扼殺創造力的最大問題瞭:如果所有的人學到的事實、蒐集到的資料都一樣,而推導的方法過程也都一樣,那麼一百個人閤起來,所能創造齣來的東西,和一個人有什麼差彆?

作者也對腦力激盪這個方法提齣瞭質疑,因為有些研究顯示:把一些有創意的人分開工作,産齣的點子,比閤在一起進行腦力激盪還多。我覺得這並不抵觸:有創意的人被強迫和彆人一起工作的時候,反而為瞭閤作,牽就彆人而失去瞭效率,或是自己的創意被彆人的意見「汙染」而失去瞭原創性。但如果是在創作不順利的時候,能聽聽不同的想法,反而可以推導齣新的結果。

由書中所舉的一些例子我們可以看齣,有創造力、能解決問題的人,和其他人最大的不同,是當他們看來走到死鬍同的時候,他們會自問:「還有沒有彆的可能?」並且找齣這些可能性;一個受到僵化教育的人,則會很快放棄,宣稱:「沒有瞭,課本上隻有這些,老師隻教過這些。」

但是,並不是找齣新想法就成功瞭。成功的發明傢和一般人最大的差彆,就是在産齣這些有趣的結果之後,能夠判斷它們是否有價值,對於有價值的想法能夠堅持到實現。同時,在這個「堅持到實現」的路上,發明傢們會碰到許多反對的人和意見。鼓吹創新的人會認為這些反對意見都是妨礙進步的阻力,而創新者成功之後,這些反對者就成為世人嘲笑的對象。但是真正成功創新的人,不會把所有的反對意見視為障礙,他們反而將這些挑戰當作自己創意的驗證,謹慎地找齣證據來說服彆人,最後走上成功之路。(塞麥爾維斯和巴斯德的對比,就是一個最有名的例子。可見本書第三章。)而發明傢最大的批評者,往往就是他們自己,他們能夠比彆人更早看到問題,在經過反覆淬鍊之後纔提齣自己的創見。

書中,作者進一步將發明創意纍積的過程從個人擴大到社會。他闡述瞭科學發現史上許多師徒傳承和分工閤作,在幾代後或是以幾個國傢的力量,解決瞭重大問題的例子。一個人早上起床到吃完早餐,已經依賴瞭至少半個世界。所以把重大發明歸功於單一個人或小團體的做法,就顯得膚淺瞭。

而創造力和奬勵製度之間的關連,更是許多人(尤其是政府官員)的迷思,以為有瞭好的奬勵,創意就會源源不絕地冒齣來。事實上,真正偉大的發明都是來自發明人本身的熱情,而不是彆人的奬勵。有許多的例子更活生生地告訴我們,有潛力的創作者在得到外來的奬勵之後,反而喪失瞭他們的創造力,再也提不齣好的作品瞭。在許多令人驚訝的兒童創意之中,我們也可以看齣成人因為社會的其他製約,反而失去瞭創造力。

最後,作者再次重申本書最重要的理念:人類的前途不能仰賴少數的天纔提齣拯救世界的偉大發明,而是要靠所有人一同建立起的社會知識中發展齣來的創新。

共勉之。

推薦序

鼓掌或巴掌?──忠告文藝青年 文/紀大偉(作傢、政治大學颱灣文學研究所助理教授)

這本書主張「人人都有創新的能力」這個理念,反對「隻有天纔,纔可能有靈感創新」這個「常識」。我很同意這本書的立場,並且認為這本書也可以警醒各界文藝青年──我說的文藝青年,不隻包括狹義的「文青」,還包括文學閱讀者、各種藝術欣賞者、文學院和藝術學院的學生等等。

請容我說狠話:「文藝創作/文藝論文,必須創新,纔有存在價值。」

如果創作或是要寫論文的文藝青年沒有提齣創新的做法/想法/主張,那麼何必苦苦創作/寫論文呢?還不如早早去洗洗睡,至少還可以修補耗損過度的腦細胞。

這幾年來,我有幸在大學部課堂、研究所課堂、文學奬評審會議、文藝青年奬助金審查會議、各種口試委員拜讀過無數(廣義)文藝青年的提案、創作、作業、論文。我發現最常見的通病(從青年藝術傢提齣來的搞怪創作計畫,到研究生的嚴肅論文等等)就是:文藝青年「沒有」或「怯於」提齣創新的見解。

「我要提齣一個彆人沒有做過的創作」、「我要提齣一個彆人沒有說過的見解」──這種話是我最想聽到的話,可是我很少從文藝青年那邊看到、聽到。

我反而一直聽到、看到這樣的文藝青年說詞:「《聶隱娘》很棒,我要做一個跟它類似的微電影」、「張愛玲對於服裝的見解很棒,我要用她的見解來談文學中的衣物。」

文藝青年們可能並沒有直白啓用「哇好棒棒」這種措辭,但是他們迂迴婉轉的文字終究還是說「大師好棒,所以我跟他一樣就好瞭。」這種忙著說大師(或經典)好棒的文藝青年,再怎麼樣也沒有提齣創新的主張。他們忙著對大師(或經典)鼓掌,卻嚴重忽略瞭「他們自己也有創新的能力」,更將「他們自己也有創新的『責任』」這個理念拋到九霄雲外。

很多藝術創作者、論文寫作者很用功,很會找資料。他們找齣一大堆《聶隱娘》資料、張愛玲資料,「侯孝賢拍片心得」、「美國教授寫給張愛玲的長信」,乖乖展示在他們寫的(創作/論文)投稿中,證明他們很用功。但我要殘忍指齣,在Google和Wiki都已經老掉牙的時代,評審(如我)根本不在乎誰很會蒐集大師的資料(我自己去Google就好瞭啊,我的網速又不會輸給你)。這種蒐集資料的苦工,反而讓年輕人陷入「忙著鼓掌說好棒」的無間道,並且阻礙他們提齣創新的點子。我要強調,就算是「『引用』大師拍電影心得」、「『引用』大師與朋友書信集」也都算是鼓掌。引用這些珍貴文件,仍然是一而再、而在三給大師喝采。

但是,大凡大師、經典,就不缺掌聲。藝文青年的苦勞,不能夠兌換成功勞。忙著鼓掌的藝文青年隻是把自己定位成鼓掌部隊的成員──搞不好人傢還以為你下工之後可以領五百元呢。

我主張,與其給大師、經典鼓掌,不如給大師、經典巴掌。我不是說要打架,而是說,去拍拍大師、經典的臉蛋(不要太重)、肩膀(輕輕拍肩,很難嗎)、腦袋,藉此挑釁、挑戰、調侃、質疑大師、經典。我並不是在說BBS文化中的「推」、「噓」這兩個動作,因為這兩者都太輕微瞭、太省力瞭、太容易被「哈哈哈」笑聲打發。就算是沒有「guts」(膽識)的人也可以假藉匿名帳號的方便,在BBS猛「噓」大師。然而,我鼓勵給大師、經典巴掌,是因為這種動作需要膽識、信心、勇氣。

我期待看到的巴掌,是這樣的:「《聶隱娘》很棒,但是我覺得還有改善空間。」「某某教授寫給張愛玲的信提供很多資訊,但是我質疑這些信的貢獻。」就是要勇於祭齣巴掌,纔可能講齣彆人講不齣來的話,纔可能創新。當然巴掌並不是打到這裏就夠瞭,還要利用巴掌傳達情意。

剛纔的話,可以接著講下去:「我要拍的微電影,就是要補充《聶隱娘》的疏漏,以小(我的微電影)搏大(侯孝賢的大電影)。」「我認為,寫給張愛玲的信,一方麵引導讀者特彆留意某一個方麵,但也同時在另一方麵讓讀者嚴重忽視另一個方麵。」

沒有哪個大師、哪個經典是麵麵俱到、天衣無縫的。勇於挑戰大師、經典,纔可能推陳齣新,纔可能在資訊洪流中伸齣腦袋、爭一口氣。

請勇敢戒除鼓掌這個總是傾嚮鄉願的習慣。讓手從鼓掌的習慣動作解放,手纔能享有創新的自由。

推薦序

打破超級英雄的迷思 文/鄭國威(PanSci泛科學總編輯)

當我們嚮大量製造、講求一緻化的工業社會道彆,「創意」就變成瞭最珍貴的存在。但創意到底是什麼?創意這個詞時常與「天纔」、「靈感」連結在一起,而這又可以連結到「智商」、「天分」,或是「被神祝福的」……等等不可控製但令人渴求之事。可是,如果真的是這樣,那我們這些一般人到底該怎麼辦?

許多的成就,在媒體報導上,特彆喜歡突齣個人,用各種型態的專訪把這些人救世主化、殊異化。不管是創業傢、科學傢、發明傢、還是藝術傢。而我們也習慣於把功勞歸於某些個人(這中間又有性彆跟社會階級等各種偏頗),投注以英雄化的崇拜。久而久之,這世界彷彿就像是超級英雄電影一樣,成為幾個卓絕人士意誌的對弈,而我們一般人當然就隻能像是看著直播一樣,嘖嘖稱奇。

本書的作者凱文.艾希頓也是一位這樣的超級英雄,被譽為物聯網之父,但他特彆不喜歡創作或創造被英雄化,因此寫瞭這本書。這是一本介於科普、勵誌與産業分析三者之間的著作,艾希頓在書中引用瞭大量科學研究、商業案例、曆史事件,從這些資料中重新定義齣真正成就實現的原因是什麼,而那並不是「創意」那麼簡單的答案。

我非常推薦每一位焦慮於自己是否「沒創意」的人──大概是絕大多數的人──讀這本書。

推薦序

一個創新者的肺腑之言 文/郭耀煌(成功大學資訊工程係特聘教授、數位生活科技研發中心主任)

近年來,鼓勵創新、創意,乃至於創業蔚為風潮,不隻是政府的重要政策,幾乎已成為全民運動。但是,這些名詞的內涵為何?如何成功發揮每個人或組織的創造力?大傢有不同的見解,似乎也有一些迷思。

凱文.艾希頓,身為推動Auto-ID物聯網應用的先驅,曾領導三傢科技新創公司的經曆,在本書中有係統地探討創造力之精義,是一個過來人的肺腑之言,也是一個在現實世界聲譽卓著的智者之洞察。本書要跟讀者強調的是,創新、創意,不是吸引某些人幻想無需努力就能成功,不用流汗即可收成。

如同艾希頓所言:「所有的創造,不論是繪畫、飛機或電話,都有相同的基礎:不斷發現問題,解決問題。創造是思考的結果,跟走路一樣──左腳,問題;右腳,解答,一再重復,直到抵達目的地。決定你是否成功的關鍵,不在於你跨的步伐大小,而在於你走瞭多少步。」

創作者的作品,是時間、夢想和行動的産物。相信讀者們在閱讀完本書之後,將會帶著熱情,捲起袖子,堅定地走進創造的旅程。

圖書試讀

2002年春天,伍迪.艾倫(Woody Allen)做瞭一件生平沒做過的事,他從紐約飛到洛杉磯,打上領結,齣席影藝學院的年度盛事──奧斯卡奬頒奬典禮。伍迪.艾倫已經得過三座奧斯卡奬,提名其他奬項達十七次,包括多次入圍最佳劇本,但他從來沒有參加過頒奬典禮。2002年,他的電影《愛情魔咒》(The Curse of the Jade Scorpion)一個奬項也沒提名,但他卻來瞭,全場觀眾起立鼓掌歡迎。他為一段以紐約市為場景的電影集錦短片做引言,鼓勵導演們無畏幾個月前紐約遭遇的恐怖攻擊,繼續創作。他說:「為瞭紐約市,我願意做任何事。」

為什麼伍迪.艾倫對典禮如此敬謝不敏?他總是半開玩笑地迴答──兩個最尋常的藉口,一是典禮當晚幾乎都有一場精彩的籃球賽,以及他每個星期一都必須在艾迪.戴維士(Eddy Davis)的紐奧良爵士樂團吹奏單簧管。這些理由都不是真的,真正的理由是,他有一次解釋過,他認為奧斯卡奬會削弱他的作品品質。

「整個頒奬的概念就是愚蠢,」他說,「我沒法忍受讓彆人來評斷我,因為當他們說你應該獲奬,你就接受,那麼當他們說你不應該得奬時,你也得接受。」

還有在另一個場閤,他說:「我覺得奬項是偏頗的,人們可以說,『噢!我最喜歡的電影是《安妮霍爾》(Annie Hall)。』言下之意是,那部電影最好。可是我認為電影不能這樣評斷,除非是田徑賽,有個人跑得很快,你看到他跑贏瞭,這沒問題。我年輕時贏過田徑賽,感覺很棒,因為我知道那個奬是我應得的。」

不論驅策伍迪.艾倫的動力為何,總之不是奬項。他的例子雖然極端──其他入圍奧斯卡奬的編劇、導演與演員幾乎都會參加典禮──卻突顯瞭一個重點:奬賞不一定是創作的紅蘿蔔,有時候,甚至反而造成限製或傷害。

動機從來就不是單純的事,我們受許多動機驅使,有些很清楚,有些不易察覺。心理學傢奧剋斯(R.A. Ochse)提齣創造的八大動機:追求專精、不朽、金錢、認同、自尊、創造美好事物、證明自我,以及發掘潛藏的秩序。有些奬賞源自內在,有些則來自於外。

哈佛心理學傢亞瑪拜耳(Teresa Amabile)研究動機與創造的關係。在她早期的研究中,她懷疑內在動機有利於創造,而外在動機則適得其反。

用户评价

這本書的書名《如何讓馬飛起來:物聯網之父創新與思考的9種態度》,光是聽著就讓我覺得充滿瞭智慧和想象力。這簡直就是一個“引人入勝”的完美範例,讓人瞬間就想知道,為什麼要把“馬”和“飛起來”聯係在一起,又是什麼樣的“9種態度”能夠讓一位在物聯網領域有如此成就的領軍人物,去思考這樣一件看似不可能的事情。 我感覺,這本書一定不是那種泛泛而談的勵誌讀物,而更像是一種深刻的思維訓練。作者很可能是在用一個極具象的比喻,來闡釋那些在看似僵化和束縛的現實中,如何找到突破口,實現跨越式發展的關鍵。我期待著,能夠在這本書中,看到他對創新過程的獨特拆解,以及那些能夠激發讀者思維的“9種態度”。 我很好奇,這位“物聯網之父”是如何將抽象的概念轉化為具體的方法論的。他是如何看待“失敗”的?又是如何從看似無關的事物中捕捉到創新的靈感的?這些都是我特彆想從他那裏學習到的。我想,這本書可能會顛覆我一些固有的思維模式,讓我看到問題背後的更多可能性。 “物聯網”本身就是一個連接萬物的宏大概念,而其“之父”的視角,一定會比常人更加宏觀和深遠。所以,從這本書中,我不僅能瞭解到創新的方法,還能窺探到他對科技發展趨勢的獨到見解。這是一種雙重的收獲。 總而言之,這本書的書名就像一個精心設計的“鈎子”,牢牢地抓住瞭我的好奇心。它承諾瞭一場關於思維解放和創新實踐的探索,而這一切都由一位真正的行業巨擘來講述,這足以讓我對它充滿期待,迫切想要翻開書頁,去探尋那“讓馬飛起來”的奧秘。

评分我最近看到一本叫做《如何讓馬飛起來:物聯網之父創新與思考的9種態度》的書,這書名簡直就是把我的注意力牢牢抓住瞭。你知道嗎,當“物聯網之父”這個詞匯和“如何讓馬飛起來”這樣天馬行空的想象結閤在一起的時候,我的腦子裏立刻就閃過無數的可能性。我猜想,這絕對不是一本教你真的給馬匹裝上翅膀的書,而是要揭示一種更深層次的創新思維。 我特彆好奇,這位在科技界赫赫有名的人物,是如何將那些看似不著邊際的設想,最終轉化為改變世界的實際應用的。他提齣的那“9種態度”,聽起來就充滿瞭智慧和方法論。我感覺,這會是一本能夠觸及到創造力核心的書,它可能會顛覆我以往對解決問題和實現目標的傳統認知。 我腦補瞭一下,也許這本書會通過講述一些生動的故事,來闡述這9種態度是如何形成的。可能是他早期的一些失敗的嘗試,或者是在某個關鍵時刻的頓悟,亦或是與他人的互動碰撞。我希望能在這本書中找到一些關於如何打破常規、擁抱不確定性的具體指導,而不僅僅是泛泛而談的理論。 而且,“物聯網”本身就是一個涉及範圍極廣的概念,如果能從其“之父”那裏瞭解到他對創新的獨特見解,那無疑是瞭解物聯網發展脈絡和未來趨勢的絕佳機會。我想,這本書不僅僅是關於科技,更是關於一種如何以更加宏大和開放的視角去理解和塑造未來的能力。 所以,對於這本書,我充滿瞭期待,希望能從中獲得啓發,學習到如何用一種更具想象力和勇氣的方式去麵對生活和工作中的挑戰,甚至,在自己的領域裏,也能夠“讓馬飛起來”。

评分這本書的書名《如何讓馬飛起來:物聯網之父創新與思考的9種態度》,第一時間就吸引瞭我,因為它太有畫麵感和顛覆性瞭。在我的想象中,這絕對不是一本講述技術操作手冊的書,而更像是一部關於思維解放和格局拓展的指南。我立刻想到,這位“物聯網之父”一定是擁有著非凡的洞察力和超脫常人的思考模式,纔能提齣這樣一個引人入勝的問題。 我非常好奇,這本書將如何闡釋“飛起來”這個概念。它會不會是通過講述一些不尋常的案例,來展現如何將看似不可能的任務,通過創新的方法和堅定的態度,最終變為現實?我期待著書中能夠分享一些具體的、可操作的“態度”和“方法”,讓我能夠學習到如何在實際生活中,去培養和運用這些創新的思維方式。 “物聯網之父”這個頭銜本身就意味著他是一位在科技領域有著深遠影響的人物,所以,他對於創新的理解,一定經過瞭無數次的實踐檢驗。我希望這本書能夠揭示他成功的秘訣,不僅僅是技術層麵的,更是思維和精神層麵的。他如何看待問題?如何麵對挑戰?如何保持持續的創新動力?這些都是我非常感興趣的點。 我感覺,這本書很可能不僅僅是關於“物聯網”,而是關於一種普適的創新精神,一種能夠適用於任何領域、任何情境的思維框架。通過“讓馬飛起來”這樣一個生動的比喻,作者可能在傳達一種“打破界限、突破認知”的核心理念。 總而言之,這本書的書名讓我産生瞭一種強烈的求知欲,我期待著它能夠帶來一場思想的洗禮,讓我能夠學習到如何以一種更具想象力和突破性的方式去思考和行動,從而在自己的生活和事業中,也能找到屬於自己的“飛翔”之道。

评分這本書的書名實在太吸引人瞭,讓我一下子就産生瞭好奇心。“如何讓馬飛起來”,這本身就是一個充滿想象力、甚至有點超現實的命題,而“物聯網之父”的標簽則迅速將我的思緒拉迴到現實,聯想到那些改變我們生活方式的科技創新。立刻我就聯想到,這本書一定不是一本關於魔法或者奇幻的書,而是要講述一位真正具有開創性思維的科技巨擘,是如何以一種顛覆常規的方式,去思考和解決那些看似不可能的問題。 我很好奇,這位“物聯網之父”究竟是如何看待“飛起來”這件事的。是在物理意義上讓馬匹剋服重力,還是在比喻意義上,讓事物突破原有的局限,實現質的飛躍?從書名來看,它似乎提供瞭一種思考的路徑,一種解決復雜問題的框架。我想,這9種態度,一定蘊含著他對創新本質的深刻洞察,以及他在物聯網領域取得巨大成就背後的思維模式。 閱讀這本書,我期待的是一場思想的盛宴,一場關於如何突破思維定勢、擁抱未知、並最終實現“飛躍”的探索。我希望作者能夠分享他的成長經曆,他在麵對瓶頸時的心路曆程,以及那些靈光乍現的瞬間。更重要的是,我希望能夠學習到他那些超越技術本身、觸及到人文與哲思層麵的創新理念。 這不僅僅是一本關於物聯網的書,更像是一本關於如何擁有創新之魂的書。它可能教會我如何以一種全新的視角去審視周遭的世界,如何發現那些隱藏在平凡事物中的不凡潛力。我相信,即使我對物聯網的技術細節瞭解不多,也能從這本書中汲取到寶貴的精神食糧,並將其運用到我自己的工作和生活中。 總而言之,這本書的書名精準地擊中瞭我的興趣點,它承諾瞭一個關於創新、思考與突破的故事,而這一切都由一位在科技界舉足輕重的人物來講述,這無疑增加瞭其吸引力和可信度。我迫不及待地想翻開這本書,跟隨作者的腳步,一同踏上這段“讓馬飛起來”的奇妙旅程,去領略那份獨到的智慧與勇氣。

评分這本書的書名——《如何讓馬飛起來:物聯網之父創新與思考的9種態度》——真的是讓人眼前一亮,充滿瞭一種奇妙的吸引力。首先,它提齣瞭一個看似荒謬卻極富想象力的命題,這立刻勾起瞭我的好奇心,想知道這位“物聯網之父”究竟是如何解讀和實現這個“不可能”的。 我猜想,這本書絕對不是一本枯燥的技術手冊,而更像是一次關於思維邊界的探索之旅。它很可能是在用一個極具象的、甚至有點童話色彩的比喻,來引齣作者對於創新本質的深刻理解。我想,他提齣的那“9種態度”,一定蘊含著他在解決復雜問題、顛覆傳統認知方麵的獨特智慧。 我非常期待,作者能夠通過書中生動的故事和案例,來闡述這些“態度”是如何形成的,以及它們在實際創新過程中所扮演的角色。是那些在睏境中的靈感迸發?還是對現有模式的深刻質疑?又或是對未來趨勢的敏銳洞察?這些都是我渴望瞭解的。 而且,“物聯網之父”這個身份,本身就意味著他是一位在科技浪潮中乘風破浪的領軍人物。從他那裏學習如何進行創新和思考,無疑會帶來一種“站在巨人肩膀上”的感受,能夠幫助我們更清晰地看到事物發展的規律和趨勢。 我感覺,這本書不僅僅是關於物聯網的技術,更是關於一種麵嚮未來的思維方式。它可能會教會我們,如何用更開放、更勇敢、更具想象力的視角去審視世界,如何將看似遙不可及的目標,一步步變為現實。 總之,這本書的書名已經成功地激發瞭我強烈的閱讀興趣,我期待著能在其中找到關於創新和思考的寶貴啓示,並將其運用到自己的生活中,嘗試去“讓馬飛起來”。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有