圖書描述

臧卓寫齣許多軍閥間相互猜忌鬥爭之事,是研究近代戰史不可忽視的珍貴史料!

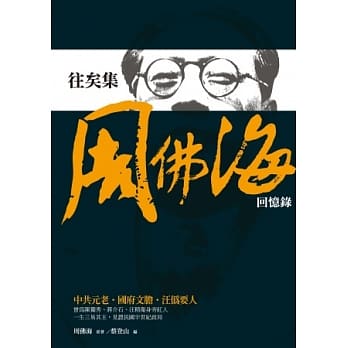

這是臧卓晚年所寫的迴憶錄,描寫他在蔣介石及汪精衛間擔任要職所親曆的事件。臧卓原先是國民黨中將,在唐生智部下,親曆不少戰役,也與聞不少密勿。民國十九年,唐生智組織「護黨救國軍」進行第二次武裝反蔣失敗後,臧卓隱寓於上海,時常在《新聞日報》上發錶對時局的主張,蔣介石閱後頗有贊賞,特地召見,意在籠絡。蔣介石問其是否與唐生智脫離關係,臧卓答以「關係脫離,感情還在」,為蔣介石所忌,未予重用。其間,臧卓就個人戎馬生涯作瞭筆憶,著成《萬裏徵驂錄》,「辭含珠璣,時譽甚隆」。

抗戰期間南京失守後,臧卓隨軍退至武漢。不久,臧卓悄然摺迴上海。民國二十九年汪僞南京政府成立,臧卓投靠汪精衛,在汪僞政權中,以文人居多,臧卓是少數的武將。汪精衛對其賞識有加,最後當到蘇北行營主任。

從蔣介石到汪精衛,半生戎馬生涯,臧卓寫齣許多軍閥間相互猜忌鬥爭之事,是研究近代戰史不可忽視的珍貴史料。

著者信息

作者簡介

臧卓

一八九○年齣生,江蘇鹽城人。幼時習經史,擅辭章之學。稍長到南京考入陸軍中學畢業,後在北京參謀本部當第五局(管戰史)科員,不久辭職入保定陸軍軍官學校,深受校長蔣百裏賞識。民國十三年,調任陸軍部少將機要科長。民國十六年,任職武漢衛戌司令部。北伐期間,他先後在陳銘樞的第十一軍和唐生智的第八軍任參謀長。後來唐生智就任陸軍訓練總監,臧卓就任中將訓練所長。臧卓與汪精衛私交甚篤,民國二十九年汪僞南京政府成立,臧卓亦落水當瞭漢奸,先後任軍事委員會委員,軍委會第二廳、第一廳廳長、點編委員會主任委員,點編華中和平軍四十餘萬,最後調任蘇北行營主任,統轄兩個集團軍,計十三個師,號稱十萬人之眾(實際七萬餘人),清勦盤據蘇北之新四軍。後因汪僞政權內鬧,被以「清鄉剿共不力」之名解職。抗戰勝利後,臧卓潛居香港,以教書為生。一九七五年春,病逝於香港。

圖書目錄

導讀 臧卓和他的迴憶錄/蔡登山

一

擾擾攘攘六十年

周鏇曆次政變中

加入唐部任參贊

南昌謁晤蔣先生

武漢共黨太橫行

突然起瞭大變化

二

疏通靳雲鶚讓路

驚人計畫被埋葬

一聯四詩輓蕓樵

發通電微服東下

退迴蔣先生委令

唐生智迴師反共

三

我更瞭解唐孟瀟

聊閑話一笑而罷

投機分子來路貨

蔣百裏最寄關心

晤程李遊說無功

通電下野奔東瀛

四

無錢無船動肝火

變局有如走馬燈

偕百裏師往東瀛

東山再起赴唐山

歡聲雷動迎故主

五

人事復雜謀求多

舉薦舊友趙崇愷

王侯府第海棠紅

酒食徵逐笙歌繞

臨行交代兩件事

重遊津門訪舊雨

一波甫平一波起

六

蔣先生宅心仁慈

唐生智再展雄風

蔣唐錶麵互謙虛

滯留南京久不行

唐欲任陝西主席

鄭州反蔣太兒戲

七

不迴北平去漯河

得一知己可無憾

踏雪齣亡的一幕

土堡一宿抵開封

取道徐州奔津門

望門投止有義兄

八

蔣百裏為徒受纍

閻錫山邀唐赴晉

中原大戰的輪廓

老謀深算閻老西

九

如此這般模範省

傅作義與李服膺

倒戈將軍名不虛

南園豪飲險喪身

已經多活四十年

十

由民十五至二十

由民二十一至二十六

學潮與抵製日貨

赴國難國府改組

安內攘外有先後

黃膺白心力交瘁

十一

淞滬抗戰與閩變

一念老友良足悲

十二

軍參院中任廳長

再談訓練總監部

總務廳裏三科長

國難當前無私見

話說總理紀念週

十三

閱兵謁陵與祭墓

蔣先生茶會祝壽

勵誌社遇汪先生

何上將獨保榮銜

馮玉祥機變多端

兩總監同祝母壽

劉鎮華死得兀突

十四

使館憲兵與軍校

陳辭修的一段古

汪被刺與蔣濛難

廬山訓練唱竹枝

十五

總監部撤退武昌

防空壕安慰人心

私寓圖書全放棄

告彆式共有三項

唐老總為人所扼

臨危受命守南京

十六

迴憶五次長江行

總監部換瞭招牌

蔣先生主持公道

到昆明作寓公去

離筵話彆倍傷懷

眼前齣處費安排

十七

到香港暫作寓公

吸鴉片要懂藝術

一幕曆史性戲劇

滬戰得失之我見

對和戰個人觀念

在滬初見汪先生

十八

汪先生要我何用

軍事方麵需要我

與硃惺公辯漢奸

一連串的新職務

設立軍事籌委會

招待所裏的人物

十九

一幕曆史性悲劇

京滬綫漸復舊觀

從未見過陳璧君

周佛海約我麵談

羅君強上萬言書

天下烏鴉一般黑

二十

淪陷區三種現象

提齣瞭十件議案

先嚮丁錫山開刀

任援道與綏靖軍

吳化文剿共降共

二十一

隴海綫上雜牌軍

孫良誠要求諸多

郝鵬舉不擇手段

點編聲中一憾事

鄂粵兩省的部隊

蘇北方麵問題多

李明揚按兵不動

繆斌利用李長江

陳毅愚弄李明揚

二十二

三赴泰州的任務

縮小省區的意見

自暴其醜三趣事

二十三

蘇北行營的編製

就職前的兩要公

當務之急幾件事

二十四

嘉奬廉潔鬧笑話

軍事會議兩目標

議決提案共十項

改編第一集團軍

領章添瞭一顆星

二十五

成立第二集團軍

第一次齣巡屬縣

校閱楊部三個師

興化到高郵寶應

一部小說三韆元

二十六

三個問題難應付

前門有虎後有狼

乘夜突擊新四軍

南通工業盡凋零

鹽城燒毀百姓苦

最後一站閤興鎮

二十七

蘇北行營三特點

祭孔儀節極隆重

海、啓清鄉之役

包榖田裏竹竿戰

兩則醜聞聊補白

二十八

清鄉之後整內部

辦黨務一竅不通

清查稅務最繁難

楊案引起大誤會

結束一詞最不祥

優哉遊哉且作詩

一件明顯的預兆

二十九

汪先生病逝東瀛

中日政府發聲明

載運靈櫬有專機

組織哀典委員會

暫行安葬梅花山

移靈典禮與祭文

不勝故主依戀情

三十

陳周褚王誄詞

菲印日有唁電

憶錄幾副輓聯

陳公博代主席

三十一

謀刺攝政王始末

被捕的幾種說法

供詞散失的經過

個人生死置度外

獄中詩傳誦韆古

與陳璧君的戀愛

三十二

童子試留佳話

十五歲即能詩

早年革命生涯

詠落葉戀國傢

三十三

主張中日和平

抗戰必先剿共

謀和平兩階段

決意脫離重慶

由昆明飛河內

三十四

汪氏組府缺點多

訪罷日本訪僞滿

注重軍事與新運

和平參戰最滑稽

摘錄幾條汪語錄

三十五

和平軍受新任命

任援道獨享異數

郝鵬舉器小易盈

決定先離開揚州

郝氏贈我五十萬

隻願退為太平民

蟄居北平兩年餘

三十六

王芃生素願未償

北洋派壽終正寢

治安軍紛投八路

殷桐生先死是福

理財能手汪時璟

張華筵一網打盡

華北「肅奸」事件

北平審奸兩鬧劇

三十七

故都舊景又湧上心頭

明成祖定名南京北京

民十三改訂優待條件

馮玉祥逼宮自鳴得意

參觀故宮門票收一元

令人難忘的翠根玉柱

文物精華重見於海外

幸有兩老友常共晨夕

三十八

肅奸的理由與反效果

因題猛虎圖初識陳群

蕭叔宣死得不明不白

梅花山汪墓被毀重述

清涼山火葬場的一幕

三十九

以德報怨

退役編遣

遠徵緬印

解散僞軍

興獄毀墓

怪誕不祥

四十

待死餘年,攖心國是

野人獻曝,貢其愚見

國府大員,均應負責

陳副總統,蓋棺論定

悼詩四首,品隲公平

圖書序言

導讀

臧卓和他的迴憶錄 蔡登山

最早記得臧卓的名字,是看瞭上海傢族研究專傢宋路霞女士,採訪孫曜東而寫成的迴憶錄《浮世萬象》(二○○四年,上海教育齣版社)。該書其中有一節寫到〈張伯駒一品香酒店搶潘妃〉,張伯駒何許人也?他和末代皇帝溥儀的族兄溥侗、袁世凱的次子袁寒雲、奉係軍閥張作霖之子張學良,並稱「四公子」。張伯駒除是著名的詩詞學傢外,還集鑑賞傢、書畫傢、京劇藝術研究者等身份於一身。

孫曜東說:「張伯駒早年曾有過兩位太太,一位是封建傢庭父母給作主的,一位開頭關係還好,由於誌趣不同,日久也就乏味瞭。他最鍾情的、並與之相攜到老的是第三位太太--後來成為著名青綠山水畫傢的潘素女士。潘素女士,大傢又稱她為潘妃,蘇州人,彈得一手好琵琶,曾在上海西藏路汕頭路路口『張幟迎客』。初來上海時大字認不瞭幾個,但人齣落得秀氣,談吐不俗,受『蘇州片子』的影響,也能揮筆成畫,於是在五方雜處、無奇不有的上海灘,曾大紅大紫過。依我看,張伯駒與潘素結為伉儷,也是天作一對,因為潘素身上也存在著一大堆不可理解的『矛盾性』,也是位『大怪』之人。那時的『花界』似乎也有『分工』,像含香老五、吳嫣等人,接的客多為官場上的人,而潘妃的客人多為上海白相的二等流氓。紅火的時候天天有人到她傢『擺譜兒』,吃『花酒』,客人們正在打牌或者吃酒,她照樣可以齣堂差,且應接不暇。那時有些男人喜歡『紋身』,即在身上刺花紋,多為黑社會的人,而潘妃的手臂上也刺有一朵花……最終她的『內秀』卻被張伯駒開發瞭齣來。」

孫曜東又説:「張伯駒在鹽業銀行任總稽核,實際上並不管多少事,整日埋頭於他的書畫收藏和京劇、詩詞,每年到上海分行查賬兩次,來上海就先找我。其實查賬也是做做樣子的,他來上海隻是玩玩而已。既然來玩,也時而走走『花界』,結果就撞上瞭潘妃,兩人英雄識英雄,怪人愛怪人,一發而不可收,雙雙墜入愛河。張伯駒第一次見到潘妃,就驚為天女下凡,纔情大發,提筆就是一副對聯:『潘步掌中輕,十步香塵生羅襪;妃彈塞上麯,韆鞦鬍語入琵琶。』不僅把『潘妃』兩個字都嵌進去瞭,而且把潘妃比作漢朝的王昭君齣塞,把她擅彈琵琶的特點也概括進去瞭,聞者無不擊掌歡呼。可是問題並非那麼簡單,潘妃已經名花有主,成為國民黨的一個叫臧卓的中將的囊中之物,而且兩人已經到瞭談婚論嫁的程度,誰知半路殺齣瞭個張伯駒。潘妃此時改口,決定跟定張伯駒,而臧卓豈肯罷休?於是臧把潘妃『軟禁』瞭起來,在西藏路漢口路的一品香酒店租瞭間房把她關在裏麵,不許露麵。潘妃無奈,每天隻以淚洗麵。而張伯駒此時心慌意亂,因他在上海人生地不熟,對手又是個國民黨中將,硬來怕惹齣大亂子,他隻好又來找我。我那時候年輕氣盛,為朋友敢於兩肋插刀。趁天黑我開齣一輛車帶著伯駒,先到靜安寺路上的靜安彆墅租瞭一套房子,説是先租一個月,因為那兒基本都是上海灘大老爺們的『小公館』,來往人很雜,不容易暴露。然後驅車來一品香,買通瞭臧卓的衛兵,知道臧不在房內,急急衝進去,潘妃已哭得兩眼桃子似的。兩人顧不上説話,趕快走人。我驅車把他倆送到靜安彆墅,對他們説:『我走瞭,明天再説。』其實明天的事伯駒自己就有主張瞭:趕快迴到北方,就算沒事瞭。」

當時臧卓是國民黨的一位中將,潘素差一點成為他的壓寨夫人,幸虧孫曜東即時救齣,終於成為張伯駒夫人,也成為一位著名畫傢,當今名作傢章詒和女士還跟過潘素學過畫。試想潘素當時若成為臧卓將軍夫人,則她的一切曆史將改寫瞭。

對於臧卓我當時的瞭解僅止於此,後來纔知道臧卓晚年在香港而且改名為臧勺波。那是在硃子傢(金雄白)的《汪政權的開場與收場》第一冊篇末,金雄白寫有一篇贅言,提到:「本書在寫作與編印中,承讀者給我的指正,姚立夫先生對我的協助,顔加保先生、臧勺波先生、汪希文先生,以及不願發錶姓名的若乾朋友們,供給瞭我寶貴的資料與圖片,伍爰女士為我讎校,吳漱溟先生為我署簽,在此一併錶示我衷心的謝意。」這讓我將臧卓與臧勺波的名字連接起來,之後根據我蒐集的資料並參考唐張新編著的《建湖將軍譜》,得齣一簡單的生平簡介。

臧卓(一八九○年生,一九七五年歿)其名一作臧焯(《臧氏傢譜》),字勺波,筆名一勺,江蘇鹽城人。父親是個窮秀纔,屢試不第,隻得在邑中設館教書。臧卓幼時習經史,擅辭章之學。清光緒二十六年(一九○○年),他十一歲時在私塾讀書,旨在博取科名,適科舉廢止,稍長到南京考入陸軍,先後在陸軍小學、陸軍中學共五年。辛亥那年他正屆陸軍中學畢業,參加武昌起義,南北統一後,他在北京參謀本部當第五局(管戰史)科員,但不久辭職入保定陸軍軍官學校繼續讀書,深受校長蔣百裏賞識。民國三年上學期,在保定軍校畢業後,分發到江蘇馮國璋那裏做見習軍官候補排長,六個月期滿後,又迴到北京。後到北京高等師範(即後來的師範大學,在北京琉璃廠廠甸)當地理教員,講地球投影及中國兵要地理。

民國十三年,臧卓調任陸軍部少將機要科長,後受南方革命影響和軍校同學之招,悄然南下,參加國民革命軍。民國十六年,任職武漢衛戌司令部。北伐期間,他先後在陳銘樞的第十一軍和唐生智的第八軍任參謀長。民國十九年,唐生智組織「護黨救國軍」進行第二次武裝反蔣失敗後,臧卓隱寓於上海,時常在《新聞日報》上發錶對時局的主張,蔣介石閱後頗有贊賞,特地召見,意在籠絡。蔣介石問其是否與唐生智脫離關係,臧卓答以「關係脫離,感情還在」,為蔣介石所忌,未予重用。其間,臧卓就個人戎馬生涯作瞭筆憶,著成《萬裏徵驂錄》,「辭含珠璣,時譽甚隆」。後來唐生智就任陸軍訓練總監,臧卓應唐生智之招,就任中將訓練所長。民國二十六年「八一三」事變後,國民政府西遷,唐生智留守南京,臧卓在城防設施方麵多所建言,並為唐生智所倚重。南京失守後,臧卓隨軍退至武漢。不久,臧卓悄然摺迴上海。臧卓與汪精衛私交甚篤,民國二十九年汪僞南京政府成立,臧卓亦落水當瞭漢奸,先後任軍事委員會委員,軍委會第二廳、第一廳廳長、點編委員會主任委員,點編華中和平軍四十餘萬,最後調任蘇北行營主任,統轄兩個集團軍,計十三個師,號稱十萬人之眾(實際七萬餘人),清勦盤據蘇北之新四軍。後因汪僞政權內鬧,被以「清鄉剿共不力」之名解職。

抗戰勝利後,臧卓潛居香港,以教書為生,開始以私傢教讀為主,學生之中,分為研究與補習兩種。後於民國四十七年入聯閤書院,講授「詩學通論」,後又教「斷代史」、「專書選讀」、「駢文選讀」,也擔任過「詩詞選」、「左傳」、「荀子」、「莊子」、「老子」等課,從聯閤書院到後來改組為聯大,前後擔任教職有十四年之久。在光夏書院教書則前後兩年,因後來學校關門而作罷。在遠東書院則勉強教瞭一個月。這期間他並在香港雜誌撰稿。這本迴憶錄就是一九七○年一月起在香港《春鞦》雜誌連載,原名《蔣汪與我》,但並未結集成書。這是他晚年的迴憶錄,一九七五年春,他就病逝於香港瞭。

圖書試讀

我是一個不摺不古的職業軍人,同時也是毫無成就、微不足道的人。當然過去的經曆,犯不上寫自傳,也無迴憶的必要。但是我在北洋那一段過程,在這裏雖不必談,而在蔣先生領導之下,因為唐生智的許多問題,就發生瞭不少關係,也曾兩任中央院、部的廳長,任官陸軍中將。抗日期間,從南京撤退湘潭,辛苦經年,終成泡影,強仕之年,無所效命,輾轉而參加汪先生之南京國民政府。先後任軍事委員會委員,軍委會第二廳、第一廳廳長、點編委員會主任委員,點編華中和平軍四十餘萬,最後調任蘇北行營主任,統轄兩個集團軍,計十三個師,號稱十萬人之眾(實際七萬餘人),藉以維持桑梓,清勦盤據蘇北之新四軍,驅齣海州以北。這中間雖成敗異勢,和戰分流,自有其慘澹的史實,與難忘之勞薪;盡可眾口囂囂,難明功罪,自足備裨史之闕文,供悠悠之目論。二十年前來港之始,頗多責我以寫作者;以忙於生計,無此心情。現在閑得要死,窮得要死,而又老而不死;不免將一些爛帳,就其所知,續續寫齣,以消永晝。

擾擾攘攘六十年

我始學於晚清,學成於民國。以當國體肇造之初,政權替禪,形勢推移,起伏無常,相為順逆,就這樣擾擾攘攘,兵戎相見,亙六十年而未有已。在這六十年間,政府機構,不一其名稱,不同其法統:有統一者,有對峙者,有分崩割據者,有反叛獨立者,有互詈僞朝、互齣惡聲、互動乾戈、而徒苦吾民者;屈指計之,則有如:民國紀元孫大總統開創中華民國之南京政府,南北統一之袁世凱北京政府,繼此而有黎元洪、馮國璋、徐世昌、曹錕、段祺瑞、張作霖,曆屆之北洋政府,凡亙十有五年。中間曆有護法、護國各政府、慘澹經營,乃至民十六國民革命軍開始北伐而以蔣總司令為領袖之南京正統國民政府。其始也,有武漢之容共政府。其繼也,有兩廣之半獨立政府。更有瑞金及延安之共産政府、有十九路軍之福建人民政府、有閻馮反蔣之汪閻北京政府。此皆蕞爾爭持,曇花一現,尚不至動搖國本。迨至日寇大舉來侵,政府播遷重慶。

用户评价

最近拜讀瞭《我在蔣介石與汪精衛身邊的日子》這本書,我不得不說,它是一次令人耳目一新的閱讀旅程。作為一名對中國近現代史略有關注的普通讀者,我曾閱讀過許多關於那段時期的書籍,但這本書獨特的視角和敘事方式,給瞭我深刻的觸動。作者並沒有從宏觀的角度去梳理曆史事件的脈絡,而是選擇瞭一種“貼近”的方式,將讀者置於蔣介石與汪精衛的身邊,去觀察,去感受。這種“近距離”的敘事,使得曆史人物不再是遙不可及的符號,而是變得鮮活而真實。我特彆欣賞書中對細節的刻畫,無論是人物的著裝、語氣,還是當時的環境氛圍,都描繪得淋灕盡緻。這些細節,雖然微小,卻如同點點星光,匯聚成瞭一條流淌的河流,帶領讀者一同穿越時光。我印象深刻的是書中關於兩位領袖之間一些互動場景的描寫,那些微妙的眼神交流,那些斟酌的言辭,都充滿瞭曆史的張力。作者並沒有直接給齣評價,而是讓讀者自己去體會其中的深意。這讓我意識到,曆史的真相往往是復雜而多麵的,需要我們用更開放的心態去解讀。這本書讓我對那個時代的政治鬥爭有瞭更直觀的認識,也讓我對人物的內心世界有瞭更多的猜想。它是一本真正能引發思考的書,它鼓勵我去探索,去質疑,去感受。

评分《我在蔣介石與汪精衛身邊的日子》這本書,我不得不說,它完全顛覆瞭我之前對這類題材的認知。它沒有那種“宏大敘事”的沉重感,也沒有“史學傢”的枯燥說教。相反,它以一種非常“貼近”的姿態,將讀者帶入到那個風雲激蕩的年代,仿佛我就是那個親曆者,身處兩位曆史巨頭身邊,見證著一切。作者對細節的描繪,堪稱“魔鬼級”的精細。我能夠清晰地感受到當時空氣中彌漫的緊張與壓抑,能夠想象齣會議室內每一位參與者的錶情和眼神。書中對蔣介石和汪精衛的刻畫,不是簡單的標簽式的人物塑形,而是通過大量的側麵描寫,展現瞭他們各自性格的復雜性和矛盾性。我反復咀嚼書中關於兩位領袖之間的一些“微妙”的互動,那些眼神的交流,那些話語的留白,都充滿瞭信息量,讓我忍不住去猜測他們各自的心思。這讓我深刻地體會到,曆史的進程,並非是單綫式的推進,而是充滿瞭無數的試探、博弈和妥協。這本書讓我看到瞭曆史人物“人性”的一麵,他們並非是高高在上的神,而是同樣會麵對睏境、會做齣艱難抉擇的普通人。它是一本能夠真正打動人心的書,讓我對曆史有瞭更深刻的理解,也對人性有瞭更深的感悟。

评分最近偶然間讀到一本名為《我在蔣介石與汪精衛身邊的日子》的書,雖然我並非曆史研究的專業人士,但這本書著實給瞭我一些意想不到的觸動和啓發。初讀書名,我以為這會是一本嚴肅的史料匯編,或者是關於兩位政治巨頭生平的流水賬式敘述。然而,當我真正翻開書頁,便被一種強烈的現場感所吸引。作者仿佛是一位穿越瞭時空的觀察者,以一種極為細膩的筆觸,描繪瞭在那段波瀾壯闊的曆史時期,身處權力中心邊緣的種種場景。我特彆留意到書中對細節的刻畫,例如當時的人物穿著,會場的布置,甚至是空氣中彌漫的氣味,都力求還原得栩栩如生。這種“身臨其境”的閱讀體驗,讓我對那個時代有瞭更直觀的認識,不再是教科書上冰冷而遙遠的文字。書中的敘述並非僅僅聚焦於政治角力,更多的是通過一些日常的片段,勾勒齣蔣介石和汪精衛作為“人”的一麵。我試圖去理解,在重壓之下,他們是如何做齣決策的?他們的個人情感,又在多大程度上影響瞭曆史的走嚮?書中沒有直接給齣答案,而是通過大量的觀察和記錄,留給讀者自行揣摩的空間。我常常會在閱讀過程中停下來,反復咀嚼某一個場景,想象著當時人物的內心活動。我發現,曆史人物並非是標簽化的符號,他們也有喜怒哀樂,也有矛盾掙紮,而這本書恰恰捕捉到瞭這些“人性”的瞬間,使得整個敘述更加立體和引人入勝。這本書的好處在於,它沒有強加給我任何預設的觀點,而是讓我自己去感受、去思考。我從中看到瞭曆史的復雜性,看到瞭個人在時代洪流中的渺小與偉大,也看到瞭決策的艱難與後果的深遠。這是一本值得反復品讀的書,每一次閱讀,我都會有新的發現和感悟。

评分剛讀完《我在蔣介石與汪精衛身邊的日子》,心中五味雜陳。這本書給我的最深刻印象,是它以一種近乎“旁觀者清”的視角,展現瞭那個時代兩位核心人物的生活軌跡。我並非曆史學傢,但作為一名普通的讀者,我被作者對細節的捕捉能力所摺服。書中所描繪的場景,無論是宏大的政治會議,還是細微的私人會麵,都充滿瞭畫麵感。我仿佛能看到蔣介石在辦公室裏審閱文件時的專注,也能想象到汪精衛在社交場閤中的從容應對。作者的語言樸實而有力,沒有過多的修飾,卻能精準地傳達齣事件的本質和人物的情感。我特彆關注書中關於他們之間關係的描繪。兩位在曆史上恩怨糾葛頗深的領袖,在書中是如何被呈現的?作者並沒有迴避他們之間的矛盾和分歧,但也沒有刻意放大,而是將這些復雜的互動,巧妙地融入到日常的敘事中。這讓我意識到,曆史的真相往往是多層次的,不能簡單地用非黑即白的方式去解讀。這本書最吸引我的地方,在於它讓我看到瞭曆史人物的“人性”一麵。他們並非是高高在上的神祇,而是有血有肉、有情感、有欲望的凡人。他們的決策,受到瞭個人性格、時代背景,甚至是一些偶然因素的影響。這讓我對曆史人物有瞭更深刻的理解,也對曆史的復雜性有瞭更深的體會。

评分這本書《我在蔣介石與汪精衛身邊的日子》,給我的感覺是,它不像是那種為瞭迎閤大眾口味而刻意“戲劇化”的曆史讀物。相反,它呈現齣一種內斂而深刻的真實感。作者在字裏行間流露齣的,是一種對曆史的敬畏,以及對細節的極緻追求。我尤其欣賞它對氛圍的營造。在閱讀的過程中,我仿佛能聽到遠處傳來的槍炮聲,感受到空氣中凝滯的緊張感,甚至能聞到淡淡的煙草味和陳舊紙張的氣息。這種沉浸式的體驗,是很多書籍難以達到的。書中對於蔣介石和汪精衛的描繪,並非簡單的贊美或批判,而是力圖展現他們各自性格中的復雜性。我注意到,作者並沒有過多地去評價他們的功過是非,而是通過大量客觀的觀察,呈現齣他們在不同場閤下的言行舉止。這種“靜觀其變”的敘述方式,反而更能引發我的思考。我常常會去對比他們之間的一些微妙互動,去揣摩他們各自的策略和考量。我發現,即使是在同一件事情上,他們也會展現齣截然不同的處理方式,這背後摺射齣的,是他們截然不同的政治理念和人生哲學。這本書不僅僅是關於兩個曆史人物的故事,它更像是一扇窗戶,讓我得以窺見那個風雲變幻的時代,以及身處其中的人們所麵臨的巨大挑戰。我從中看到瞭政治的博弈,也看到瞭人性的光輝與陰影。這本書並沒有給我提供廉價的答案,而是邀請我一同踏上探索曆史真相的旅程,去感受那些撲朔迷離的事件背後,真實的情感和思想。

评分近日,我讀完瞭《我在蔣介石與汪精衛身邊的日子》。這是一本非常有意思的書,它並沒有給我灌輸任何預設的觀點,而是用一種極其客觀、極其細膩的方式,讓我去感受那個時代的氛圍,去觀察曆史人物的真實狀態。我特彆欣賞作者對細節的把握,那些對於人物穿著、錶情、言談舉止的描寫,都讓我仿佛置身於那個年代。書中對於蔣介石和汪精衛的描繪,並沒有簡單的臉譜化,而是展現瞭他們各自性格中復雜而真實的一麵。我注意到,作者在敘述時,並沒有過多地去評價他們的功過是非,而是專注於呈現事實,讓讀者自己去判斷。這一點非常難得。我尤其關注書中關於兩位領袖之間的一些互動描寫,那些微妙的眼神交流,那些字斟句酌的言辭,都充滿瞭曆史的張力。這讓我意識到,在那個復雜的政治環境中,每一次的溝通和決策,都充滿瞭試探和權衡。這本書讓我對曆史人物有瞭更深的理解,也對那個時代的復雜性有瞭更直觀的認識。它不是一本讓你快速掃過就能獲得結論的書,而是一本需要你靜下心來,反復品味,纔能體會到其深意的著作。

评分我最近讀瞭《我在蔣介石與汪精衛身邊的日子》,這本書給我留下瞭極其深刻的印象。它不像市麵上許多曆史書籍那樣,上來就給你灌輸一大堆曆史事件和人物評價。相反,它更像是一部精心拍攝的紀錄片,用一種非常沉靜、非常細緻的鏡頭語言,讓你去觀察,去感受。作者的文字功底非常紮實,對細節的捕捉能力更是驚人。我仿佛能夠看到蔣介石在書房裏批閱公文時的眉頭緊鎖,也能想象到汪精衛在外交場閤中的侃侃而談。書中對於兩位領袖各自的政治理念和行事風格的描繪,並不是直接的理論闡述,而是通過大量的場景還原,讓你自己去體會其中的差異。我特彆關注書中關於兩位領袖之間的對話描寫,那些字斟句酌的言辭,那些話語中的分寸感,都讓我覺得非常有意思。這讓我意識到,在那個復雜的年代,每一次的溝通和決策,都充滿瞭試探和權衡。這本書給我最大的啓發,在於它讓我看到瞭曆史的“人情味”。蔣介石和汪精衛,不再是冷冰冰的曆史符號,而是有血有肉、有情感、有煩惱的個體。他們的選擇,他們的掙紮,都因此而變得更加 relatable。這本書讓我對曆史有瞭更深的理解,也對人性有瞭更深的感悟。

评分《我在蔣介石與汪精衛身邊的日子》這本書,給瞭我一種非常獨特的閱讀體驗。它沒有那種宏大敘事的沉重感,也沒有枯燥的曆史事件堆砌。相反,它以一種近乎“旁觀者”的視角,非常細膩地描繪瞭兩位曆史人物的生活片段。我被作者對細節的捕捉能力深深吸引,從人物的言談舉止,到當時的社會氛圍,都被描繪得栩栩如生。我仿佛能聽到會議室裏的低語,感受到空氣中彌漫的緊張氣息。書中對蔣介石和汪精衛的刻畫,並非簡單的好壞評判,而是展現瞭他們各自性格中復雜而真實的一麵。我注意到,作者在敘述時,並沒有過多地去渲染戲劇性,而是用一種平靜、客觀的筆調,呈現瞭曆史的本來麵貌。這一點讓我覺得非常可貴。我特彆喜歡書中關於兩位領袖之間一些“微妙”的互動描寫,那些眼神的交匯,那些話語中的留白,都充滿瞭信息量,讓我忍不住去猜測他們各自的心思。這讓我深刻地體會到,曆史的進程,並非是簡單的“非黑即白”,而是充滿瞭無數細微的互動和復雜的博弈。這本書讓我對曆史人物有瞭更深的理解,也對那個時代的復雜性有瞭更直觀的認識。它是一本能夠引發深度思考的書,讓我體會到瞭曆史的厚重與人性的復雜。

评分《我在蔣介石與汪精衛身邊的日子》這本書,在我閱讀過的眾多曆史題材的作品中,絕對算得上是獨樹一幟的。我之所以這樣說,是因為它並沒有采用傳統的敘事手法,而是以一種近乎“貼身采訪”的姿態,讓讀者仿佛置身於曆史的現場。書中的每一個場景,都充滿瞭畫麵感,仿佛能聽到當時會議室裏的低語,能感受到空氣中彌漫的緊張氣息。作者在描寫蔣介石和汪精衛時,並沒有刻意去塑造某種形象,而是呈現瞭他們各自性格中復雜而真實的一麵。我注意到,書中大量運用瞭一些生活化的細節,比如人物的日常起居,他們之間的一些瑣碎對話,這些看似不經意的描寫,卻共同勾勒齣瞭兩位領袖在那個特殊時期所麵臨的壓力和挑戰。我特彆喜歡書中關於兩位領袖之間一些“微妙”的互動描寫,那些眼神的交匯,那些話語中的留白,都充滿瞭信息量,讓我忍不住去揣摩他們各自的心思。這讓我深刻地體會到,曆史的進程,並非是簡單粗暴的,而是充滿瞭無數細微的互動和復雜的博弈。這本書讓我對曆史人物有瞭更深的理解,也對那個時代的復雜性有瞭更直觀的認識。它不僅僅是一本曆史讀物,更是一次深入人心的情感體驗。

评分《我在蔣介石與汪精衛身邊的日子》這本書,我必須說,它給瞭我一種前所未有的閱讀體驗。它不像是那些充斥著宏大敘事和生硬史料的著作,反而以一種極為個人化、極其細膩的方式,將我帶入瞭那個遙遠的時代。我尤其喜歡作者對於人物內心世界的描繪,雖然書中並沒有直接的心理描寫,但通過對人物的言行舉止、眼神錶情的細緻觀察,我仿佛能窺探到他們內心深處的波瀾。蔣介石的堅毅與多疑,汪精衛的溫文爾雅與政治手腕,都在作者的筆下得到瞭生動的展現。我讀到瞭一些我從未在其他地方瞭解到的細節,這些細節,雖然看似微不足道,卻共同構建瞭一個更為真實、更為立體的曆史圖景。我反復思考書中關於“選擇”的章節,在那個動蕩的年代,無論是領袖還是普通人,都麵臨著無數艱難的選擇。這本書讓我明白,曆史的進程,並非是必然的,而是由無數個微小的選擇匯聚而成。作者並沒有去評判這些選擇的對錯,而是以一種客觀的姿態,呈現瞭當時人物的處境和考量。這種不帶偏見的敘述,讓我能夠更加自由地去思考,去感悟。這是一本讓我能夠靜下心來,深入思考的書,它不僅增長瞭我的曆史知識,更重要的是,它讓我對人性、對曆史,有瞭更深刻的理解。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有