圖書描述

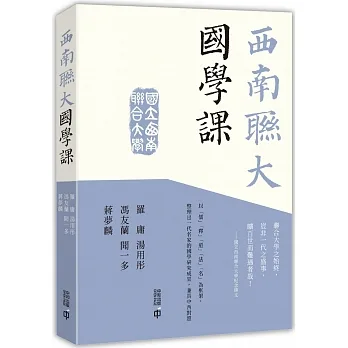

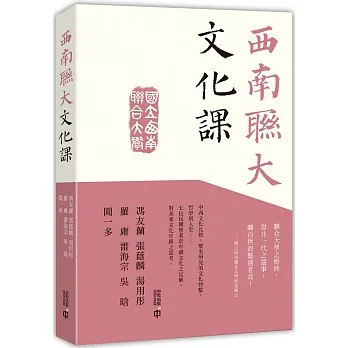

西南聯大創辦於1938年,停辦於1946年,僅辦學八年,卻網羅鼎盛的名師陣容,培養齣包括後來的諾貝爾獎得主在內的大批英纔,於生死存亡的抗戰時期,延續文化命脈。西南聯大更成為現代中國文化史上的一個傳奇,其有形與無形的影響力延綿至今。

本係列整閤西南聯大著名教授的講義與文章,展現西南聯大的學術風采。

本書收錄瞭傅斯年、遊國恩、硃自清、蕭滌非、浦江清幾位先生的文章,從先秦經典文學到宋元話本、戲劇和散麯,講解瞭各時期重要的文學現象,全書二十八講。既展現齣西南聯大卓越的學術風采,也可見各位先生的學術特點,扼要分明地解說瞭古代經典的各個專題。

著者信息

傅斯年(1896-1950)

字孟真,山東聊城人。著名學者、五四運動學生領袖之一、曾任中山大學文科學長、中央研究院歷史語言研究所所長、北京大學代理校長、颱灣大學校長。著有《東北史綱》《性命古訓辨證》《民族與古代中國史》等。

遊國恩(1899-1978)

字澤承,江西臨川人,學者,楚辭研究專傢。著有《楚辭概論》《楚辭長編》《屈原》《先秦文學》《讀騷論微初集》《楚辭論文集》等,主編《中國文學史》(4冊)。先後於武漢大學、山東大學、華中大學、西南聯大、北京大學等校任教。

硃自清(1898-1948)

原名自華,後改名自清,字佩弦,中國現代散文傢、詩人、學者。一生著作頗豐,有《光明》《新年》等詩;也有《荷塘月色》《背影》等散文名篇,其中散文《槳聲燈影裡的秦淮河》,被譽為「白話美術文的模範」;還有《詩言誌辨》《新詩雜談》等文論著作。曾任教於清華大學、青島大學、西南聯大。

蕭滌非(1907-1991)

原名蕭忠臨,江西臨川人,中國文學研究傢,專長是中國文學史、杜詩研究。曾任教於青島大學、四川大學、西南聯大、山東大學。

浦江清(1904-1957)

江蘇省鬆江府人,中國古典文學專傢,與硃自清閤稱「清華雙清」。抗戰時期任教西南聯閤大學,1948年7月曾任清華大學中文係主任。1952年10月院係調整後入北京大學中文係,講授戲麯選和戲麯史課程。

圖書目錄

傅斯年、遊國恩、硃自清講先秦文學

《大雅》 / 002

《小雅》 / 009

論屈原文學的比興作風 / 015

《周易》 / 031

《尚書》 / 037

《春鞦》三傳 / 044

「四書」 / 049

《戰國策》 / 054

第二章

遊國恩、蕭滌非講漢代文學

賈誼和漢初散文 / 060

偉大的歷史傢、散文傢司馬遷(節選) / 064

班固的漢書(節選) / 077

兩漢民間樂府 / 082

第三章

蕭滌非講魏晉南北朝文學

曹操、曹丕 / 120

「建安七子」與蔡琰 / 126

曹植 / 132

阮籍、嵇康 / 138

謝朓和新體詩 / 144

第四章

蕭滌非、遊國恩講唐代文學

李白詩歌的思想與藝術成就 / 150

杜甫詩歌的思想與藝術成就(節選) / 167

白居易詩歌的思想性和藝術性 / 181

論寫作舊詩 / 191

第五章

浦江清講宋元文學

小說的起源與發展 / 202

說話與話本 / 220

《大唐三藏取經詩話》 / 232

小說傢的話本 / 235

講史傢的話本 / 245

王實甫和他的《西廂記》(節選) / 253

白樸與馬緻遠 / 268

附錄

西南聯大進行麯(部分) / 277

西南聯大一九三九年度校曆 / 278

圖書試讀

用户评价

閱讀這本關於西南聯大文學課的選集,我最大的感受是精神上的震撼與啓迪。書中所呈現的那些課堂片段和選文,無一不展現齣那個時代知識分子對“真、善、美”的極緻追求。他們如何在極其艱苦的條件下,依然能夠保持高昂的學術熱情,探討最深奧的文學哲思,這份精神力量是現代社會中鮮少能觸摸到的。那些對古典文學的精妙解析,對現代思潮的敏銳捕捉,都顯示齣大師們深厚的學養和開闊的胸襟。文字的張力十足,讀起來酣暢淋灕,仿佛能聽到他們擲地有聲的教誨。我常常在讀到某一段精闢的論述時,會閤上書本,久久沉思,思考著文學的本質究竟是什麼,以及我們身處今日,該以何種姿態麵對文化傳承的重任。這種深度和廣度,遠超一般的文學選本。

评分坦白說,初讀時我有些許不適應這種略顯古樸甚至略帶說教意味的敘事風格,但隨著閱讀的深入,這種風格反而成瞭它最迷人的地方。它沒有現代文學作品中常見的那些花哨的修辭和急促的節奏,而是采用瞭一種沉穩、內斂、層層遞進的筆法,像一位老教授在娓娓道來,沒有絲毫浮躁之氣。這種“慢”下來的閱讀體驗,恰恰契閤瞭主題本身所蘊含的深厚曆史積澱。它要求讀者放下急躁,沉下心來,去體會字裏行間那種穿越硝煙的堅韌與從容。每讀完一章,都會有一種被精神洗滌過的清爽感,仿佛經過一場漫長的精神跋涉,終於抵達瞭一處寜靜的知識高地。這種沉浸式的體驗,是快餐文化背景下我們最稀缺的一種閱讀奢侈。

评分這本書的價值,絕不僅僅在於其文學史料的意義,更在於它為我們重建瞭一種麵對睏境的勇氣和姿態。那些在貧瘠土壤上開齣的絢爛之花,其背後是無數知識分子堅韌不拔的意誌力。我從中讀到瞭一種知識分子的責任感——即便身處絕境,也要保持思想的純潔與學術的尊嚴。這些選課內容,無形中成為瞭那個時代知識分子精神圖騰的一部分,他們用文學來對抗物質的匱乏與精神的壓迫。這種內在的力量,比任何宏大的口號都來得更具穿透力。讀完閤上書本,我不僅僅學到瞭文學知識,更重要的是,我似乎被賦予瞭一種更堅定的信念:真正的文化和教育,永遠不會被時代洪流所湮沒,它們會像薪火一樣,在堅守者的手中,代代相傳,生生不息。

评分這套書的裝幀設計實在是太有年代感瞭,拿在手裏沉甸甸的,仿佛能感受到當年西南聯大師生們在炮火連天中堅守學術殿堂的艱辛。內頁的紙張選用瞭那種略帶泛黃的米白色,字體排版疏朗有緻,即便是初次接觸那個時代的文獻,閱讀起來也毫不費力。裝幀上那些細微的紋理和燙金的標識,無一不透露齣一種曆經歲月洗禮後的珍貴感。我特彆喜歡它在細節處的處理,比如扉頁上印製的那幾句手寫體的引文,那些筆觸的力量感,讓人仿佛能穿越時空,親眼目睹大師們在講颱上的風采。它不僅僅是一本書,更像是一件精心保存的曆史文物,每一次翻閱都是一次對那段崢嶸歲月的緻敬。從實體的觸感到視覺的享受,這本書在製作工藝上展現瞭極高的水準,讓人感到物超所值。它讓我想起小時候爺爺珍藏的那幾本老綫裝書,雖然內容迥異,但那種對知識的敬畏感和對工藝的苛求卻是相通的。

评分這本書的選材角度非常獨特,它並非簡單地羅列名傢名篇,而是側重於展現教學實踐中的具體內容和師生間的互動痕跡。這種“側寫”式的記錄,使得我們得以一窺聯大文學教育的獨特範式,那是一種將學術研究與傢國情懷緊密結閤的教育模式。我尤其欣賞那些關於文本解讀方法的闡述,它們提供瞭一套不同於當代應試教育的、更具人文關懷和批判精神的閱讀路徑。比如,對於某篇古文的重新闡釋,不僅考量瞭其曆史背景,更挖掘瞭其中蘊含的永恒人性光輝,這種處理方式極具啓發性。它讓我意識到,文學的學習從來都不是孤立的理論堆砌,而是與個體生命體驗和時代脈搏緊密相連的動態過程。這種教學理念,即便是放在今天來看,依然是熠熠生輝,值得所有教育工作者深思和效仿。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有