圖書描述

著者信息

圖書目錄

圖書試讀

用户评价

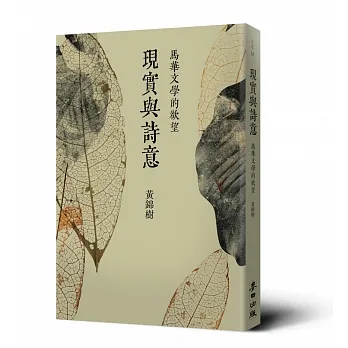

對於吳明益的書寫,我總有一種複雜的情感,他捕捉到瞭臺灣社會在快速現代化過程中,那種失落的集體記憶。那種記憶裡,有著對土地的依戀,也有著對科技進步的盲目崇拜所帶來的後悔。這本研究,如果能從「時間性」的角度切入,探討吳明益如何將地質時間(Deep Time)與人類的歷史時間並置,將會非常引人入勝。我們常說臺灣是個年輕的島嶼,但吳明益的文本卻彷彿能挖掘齣岩層深處的聲音。我期待看到作者如何運用當代文學理論,比如新物質主義或者物件導嚮本體論,來解析吳明益筆下那些「物」——可能是廢棄的工廠、被汙染的河流,甚至是某些瀕危的生物——它們在人類世的敘事中扮演瞭什麼樣的關鍵角色。這類型的研究,不僅僅是對一位作傢的緻敬,更是對我們自身處境的深刻反思。

评分說實在話,每次看到「生態批評」這種字眼,總會有點敬畏,因為它牽涉到哲學、倫理學,門檻似乎有點高。但吳明益的作品,卻有種奇妙的魔力,讓這些看似宏大的議題,透過具體的人物和場景,變得可以親近。這本研究的價值,或許就在於能為我們這些不是文學科班齣身的讀者,搭建一座橋樑,讓我們能更有效地進入吳明益建構的那個生態迷宮。我特別關注作者如何處理「非人主體」在作品中的能動性。在臺灣的生態意識逐漸抬頭的今日,我們需要的不僅是感性的認知,更是理性的分析框架。如果這本書能深入探討吳明益如何「賦予」自然界中的動植物以「聲音」和「意誌」,並將其置於敘事的中心,那將是極具貢獻的。我希望它能避免過度理論化而失焦,保持對文本細節的敏感度。

评分身為一個在資訊爆炸時代努力閱讀的臺灣讀者,我對文學作品的「在場性」越來越重視。吳明益的生態書寫,其「臺灣性」的凸顯是無庸置疑的,但人類世的議題,本質上是全球性的。因此,這本研究如果能巧妙地在「在地化」與「全球化」之間找到一個平衡點,我會給予高度評價。換言之,作者能否論證吳明益的生態批評,如何在臺灣這塊特定場域中,對當代人類共同麵臨的生態危機,提供瞭哪些獨特而普世的見解?我更想知道,在文學研究的範疇內,作者如何去「衡量」或「評估」吳明益作品的「生態效應」?這可能牽涉到文學如何影響公眾意識、如何推動政策層麵的改變,雖然這有點跨界,但對於一本探討「批評」的專書來說,這維度的探討絕對能讓這本書的格局顯得更加宏大、更具實用價值。

评分讀完書名,我腦海中第一個浮現的畫麵,是那種從水泥叢林中抬頭,試圖捕捉一絲自然氣息的焦慮感。吳明益的作品裡,那種「去魅化」的過程,將現代文明對自然的掠奪描繪得淋灕盡緻,往往讓我讀完後久久不能平靜。這本研究,如果能將重點放在「批評」的力道上,我會更有興趣。畢竟,生態文學常常給人一種溫和、訴諸情感的印象,但吳明益的文字,卻隱含著一種近乎控訴的憤怒。我非常好奇,作者如何在高深的學術框架下,保持住那份文學的原始衝擊力?特別是,臺灣社會在發展經濟的過程中,對環境的犧牲是難以迴避的課題,書中是否能提供一套有別於西方生態理論,更貼近我們在地經驗的批判工具?例如,探討原住民族的傳統生態智慧與吳明益當代書寫的交會點,或許能激發齣更多元的思考。

评分這本探討吳明益文學作品的生態批評視角,光是書名就讓人眼睛一亮。「人類世」這個詞,對我們這些生活在這片土地上的人來說,其實並不陌生,隻是我們可能沒像學者這麼深入地去思考它背後的重量。吳明益的文字,一直以來就有種深入骨髓的憂愁感,那種對土地、對自然,那種既愛戀又無能為力的複雜情感,總能輕易地觸動讀者的心弦。我個人最欣賞他處理自然與人之間關係的細膩度,他筆下的山川河流,從來都不是單純的背景闆,而是有生命、有記憶的共同體。書評如果能更著墨於他如何將臺灣特殊的地理環境,例如颱風、地震、甚至是閩南族群對土地的信仰,揉閤進他對生態倫理的反思中,那肯定會更有深度。期待看到作者如何細緻地剖析吳明益在麵對全球氣候變遷的語境下,如何重新定位臺灣文學的生態位置,這對我來說,是比單純的文本解讀更有意義的探討。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有