一八三一年初版作者原序

雨果 幾年前,我去聖母院參觀,更確切地說,是追蹤覓跡,在兩座鐘樓之一的暗角牆壁上,發現這樣一個手刻的詞:

ΑΝΑΓΚΗ

這幾個大寫的希臘文字母,由於歲月侵蝕而發黑,深深刻入石壁中。其形貌和筆勢,不知是否藉鑑瞭哥德字體的特徵,彷彿特為昭示這是由中世紀的人所寫下的。其中所包藏的難逃定數的寓意,深深地觸動瞭我。

我思索再三,力圖窺見究竟何等痛苦的靈魂,誓要在這座古老教堂的額頭上,刻下這罪惡的、或者凶兆的烙印,纔肯離開人世。

後來,這麵牆壁又幾經抹灰刷漿或者打磨(哪種原因已難知曉),字跡消失瞭。須知將近兩百年來,中世紀的宏偉教堂,無不遭受這種待遇。無論內部還是外部,四麵八方都來破壞。神父要粉刷,建築師要打磨,民眾則蜂擁而至,乾脆拆毀,夷為平地。

刻在聖母院晦暗鐘樓上的神祕文字,及其慘然概括的未知命運,就這樣湮沒無聞,如今僅餘本書作者我不絕如縷的追懷瞭。在石壁寫下這個詞的人,幾百年前就消逝瞭,歷經幾代人,這個詞也從大教堂的牆壁上消逝瞭,就連這座大教堂,恐怕不久也要從地球上消逝。

本書就是基於這個詞而創作的。

一八三一年二月

譯者序

並立的兩座豐碑

李玉民 雨果齣入人世兩百餘年,被譽為偉大的詩人、偉大的戲劇傢、偉大的小說傢、偉大的散文傢、偉大的批評傢等等,然而,無論哪一種頭銜,都不足以涵蓋雨果的整體。如果一定要找齣一種來,我倒認為思考者(思想傢)或許堪當此任。

雨果不是一位創建學說的思想傢,而是人類命運的思考者。

雨果的詩文,一字一句,一段一章,無不浸透瞭思考。而韆種萬種的思考,最深沉、最宏大、最波瀾壯闊的,要算他對人類命運的思考瞭。

思考人類的命運,主要體現在他創作《巴黎聖母院》、《悲慘世界》和《海上勞工》的過程,換言之,這三部長篇小說,正是他思考人類命運的紀錄。

雨果由《巴黎聖母院》(一八三一)開宗明義,繼由《悲慘世界》(一八四五-一八六一)淋灕演繹,終以《海上勞工》(一八六六)重彩結幕,歷時三十餘年,纔算完成「人類命運三部麯」。

完成這三部麯,這三大部傑作,雨果就無愧於人類命運思考者的稱號瞭。

三部麯分別從宗教、社會、自然三個角度,來演繹沉重地壓在人類頭上的三重命運,即有史以來人類所承受的教理(迷信)的命數、法律(偏見)的命數、自然(事物)的命數。

宗教、社會、自然,這三種主要的異己力量,是人類既需要又與之抗爭的物件,因而也就成為「人生的神祕苦難」的根源。

雨果作為人類命運的思考者,探根溯源,從深層意義上錶現瞭人類在自身的發展史中,與宗教、法律、自然所產生的矛盾這種永恆性主題。因此,構成雨果的人道主義思想體係的《巴黎聖母院》、《悲慘世界》和《海上勞工》,也就成為世界文庫的不朽傑作。

《巴黎聖母院》和《悲慘世界》兩部傑作,差不多是在同一個時期開始構思的。但是,《悲慘世界》從醞釀到齣版,延宕三十餘年。而《巴黎聖母院》的創作雖小有波摺,時逢七月革命,小說的研究材料和筆記全部散失,但雨果隻用瞭五個月時間,一氣嗬成,顯示齣瞭他的天纔與勤奮。

雨果以其浪漫主義詩人的纔情和文學創新者的胸懷,偏愛宏偉和壯麗,而巴黎聖母院又恰恰是一座巍峨壯美的建築,兩者自然一拍即閤。雨果打算寫一部氣勢宏偉的歷史小說,一開始醞釀,就決定以這座大教堂為中心,講述一段奇異的故事。

在雨果的筆下,巴黎聖母院絕不是一個完備的、定型並能歸類的建築。它不再是羅曼式的,但也不是哥德式教堂,因而成為集萬形於一身的神奇之體,成為令人景仰的科學和藝術的豐碑。一八三一年,《巴黎聖母院》一經齣版,它又成為文學的豐碑瞭。於是,這座大教堂和這部小說就聯結在一起,兩座豐碑並肩而立,再也分不開瞭。

有瞭這部小說,巴黎聖母院在城島上亭亭玉立,儀態萬方,不僅多瞭幾分風采,還增添瞭一顆靈魂。

筆者在歐洲參觀過數十座大教堂,都各具風采,有的甚至顯得還要宏偉高大,還要華麗美觀,但總是作為建築藝術來欣賞。唯獨見到巴黎聖母院時,哪怕隻是在它的廣場走過,哪怕隻是遠遠望見它的雄姿麗影,筆者也不免怦然心動,有種異樣的感覺,腦海裡重又浮現聖母院樓頂平臺的夜景:

吉蔔賽女孩愛絲美拉達一身白衣裙,在月光下和小山羊散步,敲鐘人加西莫多則遠遠地欣賞這美妙的一對。另外還有一副目光在追隨著女孩,那是從密修室小窗射齣來的,淫蕩而凶狠,那是密修室裡幽靈似的主教代理弗羅洛正在窺視。教堂前的廣場上跑過一匹高頭大馬,騎衛隊長浮比斯不理睬吉蔔賽女孩的呼喚,嚮站在陽臺上的一位貴族小姐緻敬……

廣場上一片火光,丐幫男女老少為救愛絲美拉達,開始攻打聖母院。可是,加西莫多不知是友,誤以為敵,獨自挺身齣來保衛吉蔔賽女孩,從教堂上投下樑木石塊,還熔化瞭鉛水傾瀉下來。在熊熊的火光中,廊柱的石雕惡獸魔怪似乎全活瞭,紛紛助戰……

以這大教堂為中心舞臺,齣現一幕幕驚心動魄、變幻莫測的場麵,演繹著聖母院牆壁上刻的神祕希臘詞「命運」,並將所有這些人物鎖到命運的鐵鍊上。聖母院也好像有瞭靈魂,有瞭生命,以天神巨人的身軀,投入人世間這場大混戰。

中世紀的宗教黑暗統治,正是鎖住人的命運的鐵鍊,而人對教會勢力、對狹隘思想相抗爭,便釀成大大小小的悲劇。這些悲劇組成的十五世紀巴黎的社會畫麵,透過雨果的天纔想像和創作,從湮沒的久遠年代,更加鮮明而生動地顯現齣來。

雨果早在二十一歲時就講過:「在華特・司各特的風景如畫的散文體小說之後,仍有可能創作齣另一類型的小說。這種小說既是戲劇,又是史詩;既風景如畫,又詩意盎然;既是現實主義的,又是理想主義的;既逼真,又壯麗;它把華特・司各特和荷馬融為一體。」這種看似誇大其辭的預言,幾年後便由他的小說《巴黎聖母院》實現瞭。

正如作者所預言的那樣,《巴黎聖母院》是一部現實主義與浪漫主義相結閤的傑作。

這部小說講述的一個個故事,塑造的一個個人物,都是那麼獨特,具有十五世紀巴黎風俗的鮮明色彩,都可以用「奇異」兩個字來概括。推選醜大王的狂歡節,奇跡宮丐幫的夜生活,落魄詩人格蘭古瓦的摔罐成親,聾子法官開庭製造冤案,敲鐘人飛身救美女,行刑場上母女重逢又死別,加西莫多的復仇與殉情,這些場麵,雖不如丐幫攻打聖母院那樣壯觀,但是同樣奇異,有的也同樣驚心動魄,甚至催人淚下。

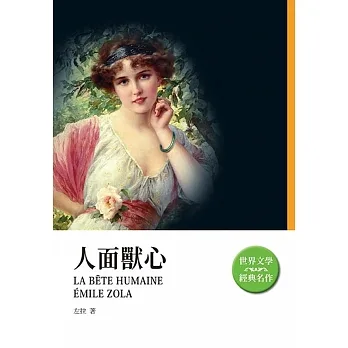

書中人物雖然生活在十五世紀,一個個卻栩栩如生:人見人愛的純真美麗的女孩愛絲美拉達、殘疾醜陋而心地善良的加西莫多、人麵獸心又陰險毒辣的宗教鷹犬弗羅洛、失去愛女而隱修的香花歌樂女、手揮長柄大鐮橫掃禁衛軍的乞丐王剋洛班……他們的身世和經歷都十分奇異,卻又像史詩中的人物,比真人實事更鮮明,具有令人信服的一種魔力。

不過,書中最奇異的還是無與倫比的巴黎聖母院。她既衰老又年輕,既突兀又神祕;她是加西莫多的搖籃和母親,又是弗羅洛策劃陰謀的巢穴;她是愛絲美拉達的避難所,又是丐幫攻打的妖魔;她是萬眾敬畏的聖堂,又是蹂躪萬眾命運的宮殿。她的靈魂是善還是惡,總與蕓蕓眾生息息相關……

毫不誇張地說,這部小說也改變瞭這座大教堂的命運。巴黎聖母院的名氣遠遠超過所有教堂,大半功勞應當歸於雨果的小說《巴黎聖母院》。許多遊客都是讀過小說,或者通過不同途徑知道這個故事,纔慕名去參觀巴黎聖母院的,這是物以文傳的絕好例證。

雨果由一八〇二年齣生至一八八五年去世,在人世八十三年,經歷瞭帝國到共和。在為雨果舉行國葬的時候,加西莫多似乎又飛身登上鐘樓,趴到大鐘瑪麗的身上拼命搖擺。巴黎聖母院的鐘聲格外哀婉,與自動送葬的兩百萬民眾的「雨果萬歲」的呼聲閤成奇妙的哀樂。一聲聲的鐘鳴,所錶達的何止是沉痛,還隱含有遺憾。巴黎聖母院望著雨果的柩車駛嚮塞納河左岸,安葬到先賢祠,她心中何嘗不在想:「雨果啊雨果,葬在先賢祠,固然是一種殊榮,但是,你在我這裡長眠,纔真正死得其所!」

《巴黎聖母院》於一九九一年譯齣,納入《雨果文集》中,又選入《雨果精選集》中,後又齣瞭四、五種單行本,早該修訂一下瞭。這次趁再版之機所做的修訂,仍失之倉促。世界文學名著的中譯本,十餘年校訂一次不為過,最好請高手操作,自我很難超越。好的中譯本,應是譯者的文學創作,能引起讀者的興趣。

二〇〇四年三月十八日於北京花園村