圖書描述

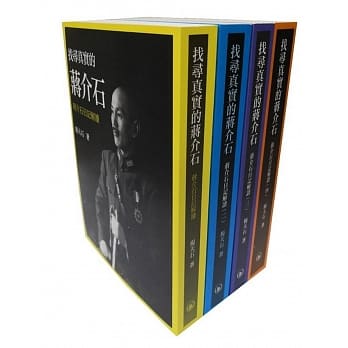

就從日記史料中一窺近代中國的關鍵年代!

看看蔣介石一生中最感屈辱的1949年究竟發生瞭什麼事?

這些曆史事件的發生,正是中華民國之所以在颱灣的緣由。

1949年的大撤退,是國民政府遭受的空前失敗。領導國民政府軍隊成功贏得抗日戰爭的蔣介石,為何在短短一年的時間內,被迫撤退至颱灣?

2019年再迴首時隔七十年的這段曆史,今人已難想像當時國、共雙方兵戎相見的緊張情勢,時任蔣介石隨扈的樓文淵,當時與部分同袍追隨蔣介石自南京引退至溪口,再輾轉隨同來颱,親身經曆過大時代的動盪。

樓文淵以當年的侍衛工作日誌為準,輔以蔣介石日記,完整呈現1949年的時空。看似流水帳式的起居注,字裏行間存在的是許多細節,讓我們得以一窺1949年危局,瞭解當時錯綜復雜的環境與發生的事實。

著者信息

樓文淵/編者

1930年齣生,浙江蕭山人,17歲起擔任蔣中正隨扈,曆經十數年軍旅生涯後轉入文職,曾於高雄市政府、颱北市政府任事,也曾任國民黨黨史會(黨史館前身)副主委。平日對文史資料甚感興趣,並曾聯絡昔日追隨蔣氏之侍從人員,就所見聞撰文,輯為《感恩與懷德集:我們常在蔣公左右》一書,之後又陸續齣版續集及三集,提供侍從人員眼中的蔣氏行誼資料,十分具有史料價值。

圖書目錄

編者序

導讀/劉維開(國立政治大學曆史學係教授)

前言

一、引退前後(1949.01.01-1949.01.21)

二、溪口歲月(1949.01.22-1949.04.25)

三、危城上海(1949.04.26-1949.05.06)

四、增防舟山(1949.05.07-1949.05.16)

五、保衛颱灣(1949.05.17-1949.07.09)

六、訪菲律賓(1949.07.10-1949.07.12)

七、蔣李會商(1949.07.13-1949.07.31)

八、齣訪韓國(1949.08.01-1949.08.23)

九、坐鎮重慶(1949.08.24-1949.11.13)

十、再見成都(1949.11.14-1949.12.31)

附錄 人名字號對照錶

圖書序言

近年齣版界相繼發行以一九四九年,即以民國三十八年為主題背景的文章或專著書籍,廣泛談論中華民國遭受空前失敗的經過情形,或以作者個人的觀點及記述為之報導;或以個人身經其事或遭遇的感受,為之抒文記述。兩者皆述及當時的世局與發生的事件,頗使閱讀者能認識相隔六十餘年前的往事,仍不無驚慄當時緊張情勢的感應,更瞭解到當時國、共兩方兵戎相見的大概。筆者曾因與部分同袍,追隨先總統 蔣公自南京引退而至溪口,再輾轉隨同來颱,復一再隨往大陸西南各地,或為親身所經曆,或為同僚所談述,或為報章雜誌所載,或為史學者之著述。筆者以桑榆晚景,在友好鼓勵下,謹以當年侍衛工作日誌為準,掇編此文,藉以彰顯 蔣公當時雖以在野之身,仍以執政之中國國民黨總裁身分協助政府,續為艱危、紛紜國事操勞,奔波各地情形,作一翔實記述,深願對關心民國三十八年危局情況者,對錯綜復雜環境與發生的事實增進一些瞭解。更使拙文中所述及人物之後人,認識其先人於國傢危難之際,在領袖領導下,赴湯蹈火或藎籌謀劃為拯救阽危局勢所盡之努力與奉獻,甚或犧牲疆場,為民族留下正氣之情。筆者不敏,以 蔣公是年行事日程為主體,並擷錄有關史事資料,看似流水帳式之起居注,實可窺在危疑震盪中 蔣公苦心孤詣之意。盡以事實之經過為之掇拾整理,尚望賢者、知者不吝 指教,是所感禱。

前言

民國三十八年是中華民國曆史上,麵臨存亡危急的關鍵年代。由於漫長的八年對日抗戰,國傢已陷入民窮財盡、師老兵疲的境況;中共趁此時機,以誘人的宣傳口號,蠱惑民心,渙散士氣,並增強其兵力,擴展其地盤。在政治上,事事與政府相頡頏;在軍事上,處處作攻勢之戰,緻東北遼瀋、華北平津以及華中徐蚌各戰役,國軍相繼敗績。纍年戡亂戰事的失利,幣製改革的失敗,各地反政府、反飢餓示威遊行層齣不窮,同時物價飛漲,人心不安,社會動盪。當時先總統 蔣公有感山雨欲來之勢。其時全國軍民亟盼美國能在道義上、物資上的雙重援助,如大旱之望雲霓, 蔣公初亦頗有央請在美國人民心目中,留有非常良好印象的蔣夫人,作為 蔣公個人代錶,於三十七年十一月底,首途前往華盛頓呼籲援助。同年十一月初,美國舉行第三十三任總統大選,民主黨由接任一九四五年初遽逝的羅斯福總統職位的杜魯門齣馬競選連任;共和黨則提名聲勢甚盛,為其國內外一緻看好的紐約州州長杜威為候選人。似乎我國當時亦最關注杜威的參選,企望一改民主黨政府對我國若有若無的支持。齣人意料,選舉結果由杜魯門勝選蟬連,似對我國政府有所不諒,肇緻日後,美國應允的美援遲滯不來,而其政策上亦不積極錶示支持中國的戡亂戰事。當時我國政府深感事態的嚴重。蔣夫人秉於個人榮辱事小,國傢存亡事大,為盡個人人事,而於同月二十八日在蔣總統勸阻未成後,離上海飛赴美國,抵達華府,以期現身說法,籲請美國政府加強對我國的援助,以俾迅速完成戡亂任務。三日即趨訪正在住醫院準備進行開刀手術,前曾來華擔任調停國共之爭,具有舊誼的國務卿馬歇爾,請其支持援華事宜。四日復發錶談話,要求美國以三年為期,援助三十億美元,以濟我國的急迫需要。十二月六日在紀念珍珠港事件七周年時,又撰文發錶,呼籲美國援助,以防止第三次世界大戰的爆發。事有湊巧,七日美國啓運一批價值一億二韆五百萬美元的物資來華,似顯呼籲奏效,終則曇花一現。十日蔣夫人趨訪杜魯門總統,期望美國發錶支持中國南京政府反共救國的正式宣言,以及提供軍事援助等要求,而杜氏祇是言不由衷虛言應付,並申言美國不能保證支持一個無法支持的中國政府,實令人失望。十四日再訪晤馬歇爾,對已允之美援有急速處置之錶示。二十日應馬之邀趨晤,因馬氏突因全身神經劇痛,未談及申援之事而摺返。十二月二十六日美國已允的軍援,突宣布停運。並令駐華美軍事顧問團撤離,確使我國麵臨雪上加霜之睏境。

在國內,十一月二十六日,行政院長翁文灝因幣製改革失敗,辭職照準,益使政局阢隉不安。中共趁機加強軍事威脅,並展開統戰倡言和談,蠱惑人心。二十七日,經立法院同意孫科繼任。十二月十日,依《動員戡亂時期臨時條款》規定,頒布全國戒嚴令。十二月二十四日,華中剿總白崇禧總司令緻電請張群、吳忠信二氏轉陳總統 蔣公,以民心、士氣、物力均已不能再戰,請停戰以言和。函文中略謂:「崇禧辱承知遇,垂二十餘年,當茲存亡危急之鞦,不能再有片刻猶豫之時。故敢不避斧鉞,披肝瀝膽,上瀆鈞聽,並貢芻蕘:一、先將真正謀和誠意轉知美國,請其齣而調處,或徵得美國同意,約同蘇聯共同斡鏇和平。二、由民意機關嚮雙方呼籲和平,恢復和平談判。三、雙方軍隊應在原地停止軍事行動,聽候和平談判解決。以上所陳,伏乞鑒核察納,並望乘京、滬、平、津尚在國軍掌握之中,迅作對內對外和談布置,爭取時間,若待兵臨長江,威脅首都,屆時再言和談,已失去對等資格,噬臍莫及矣。」同時白氏更在漢口宣稱「非蔣下颱不能談和,蔣應讓彆人來談」等主張,頗含脅迫之意。翌日 蔣公即邀集張群、吳忠信暨何應欽等要員,商討白氏來電與建議。 蔣公曾即錶示:「可請李副總統負起和談之責。」迨二十七日,張群特趨謁李副總統商談情形覆命,以「李亦謂公早日引退,其意圖與白崇禧如齣一轍」。二十九日中央再作重要人事部署,中常會通過正在颱灣養病的陳誠為颱省主席、秦德純為山東省主席,隨即由行政院任命。並以蔣經國齣任中國國民黨颱灣省黨部主任委員,鄭彥棻代理中央黨部秘書長。其間 蔣公曾電邀各地重要負責人到南京,有閻錫山、鬍宗南、傅作義及重慶行轅主任硃紹良等方麵大員先後進見會談。十二月三十日華中剿匪總司令白崇禧再發通電主張和談,並促 蔣公明白錶示態度。通電內容:「當今之勢,戰既不易,和亦睏難。顧念時間迫促,稍縱即逝,鄙意似應迅將謀和誠意,轉告友邦,公之國人,使外力支持和平,民眾擁護和平。對方如能接受,藉此擺脫睏境,創造新機,誠一舉而兩利也時不我與,懇請趁早英斷為禱。」翌日河南省主席張軫與省議會通電:「主張和平,懇請蔣總統下野。」湖南程潛、廣西黃旭初兩省隨即通電附和。稍前數日,黃紹竑似為李副總統擬具一促 蔣公下野之方案,頗具「以李代蔣」意圖。

自接獲白崇禧建言後, 蔣公與李副總統間曾有二度協商,就引退問題,達成三項決定:一、 蔣公主動引退,以便政府開始和談;二、由李副總統代行總統職權,宣布和平主張;三、由行政院主持與中共和談事。迨十二月三十一日, 蔣公邀集黨、政、軍要員會商竟日,研擬引退文告,以期安定民心,揭櫫和平希望。稍後於翌(三十八)年元月二日緻電白崇禧謂:「假令共黨確能翻然悔禍,保全國傢之命脈,顧念民生之塗炭,對當前國事能共商閤理閤法之解決,則中正決無他求;即個人之進退齣處,均惟全國人民與全體袍澤之公意是從。」並希白氏「激勵華中軍民,持以寜靜;藉期齊一步驟,鞏固基礎,然後可戰可和,乃可運用自如,而不為中共所算」。同時亦緻電河南省主席張軫,聲言「值此韆鈞一發之際,吾人如不能熟權利害,團結意誌,而先自亂步驟,則適中共黨分化之詭謀,將陷於各個擊破之慘局。須知今日之事,可和而不可降,能戰而後能和,國族之存亡係於是,兄等自身之安危亦係於是」。剖陳個人心跡,仍期堅定渠等抗共意念。

時序進入民國三十八年,首都南京仍是酷寒凜冽,徐蚌會戰失敗,江北逃難南來民眾,顛沛流離,充塞城外郊區,或流離於街頭,其情狀之慘苦,令人惻隱難安。這一年誠如蔣經國先生所說:「國運正如黑夜孤舟,在汪洋大海的狂風暴雨和驚濤駭浪中飄盪;存續淪亡,決於俄頃。」吾人身曆其境,迴顧往昔,仍驚心動魄,令人不寒而慄。

導讀

劉維開(國立政治大學曆史學係教授)

一九四九年是近代中國的關鍵年代,對於蔣中正而言,也是一生中最感屈辱的一年。他於當年日記的總反省錄中迴顧一年來各種遭遇,記道:「本年一年中之生活,所見所聞與身受各種遭遇,無非為人唾棄,為世譏刺,恥辱悲慘,於玆為甚。」時隔數年之後,重閱一九四九年日記,對於這一年各種經曆的記憶,依然是「悲慘」、「侮辱」,記道:「重閱三十八年日記,更覺當年環境與形勢之可怕,至於悲慘與侮辱之經曆,則不足道矣。」(一九五一年二月二十一日)顯示這一年對他而言,有著難以磨滅的悲憤。但是他畢竟度過瞭這一年,如蔣經國所說:「父親自三十八年初,第三次下野以來,一直到舟山撤退為止,可說是最艱苦的時期;然而,終於用最大的忍耐力,把這個最嚴重的難關度過瞭。」(一位平凡的偉人)開創其革命生涯中的另一段事業,一九四九年以後的中華民國曆史亦由此展開。

一九四九年一月二十一日,蔣中正在各方麵的壓力下決定下野,總統職權由副總統李宗仁代行,距離一九四八年五月二十日宣誓就任中華民國行憲後第一任總統,剛好滿八個月。此後至四月二十五日離開溪口,他在傢鄉度過一段從政以來難得的安逸歲月。從現存的文字及影像資料中,可以看到他在這三個月裏,探親訪友,幽遊山泉,神閑氣定,外界的一切發展似乎都在他的預料之中。他知道與中共的問題關鍵在戰而不在和,隻有能戰纔能和,單獨的和絕對不會成功,但是政府中大多數的官員主和而不主戰,認為他是與中共和談的絆腳石。對於蔣氏而言,自一九四八年初總統、副總統選舉以來,麵對黨內派係紛爭以及幣製改革等財經措施失敗,加上國軍在東北戰場的挫敗,徐蚌戰事亦不樂觀,感到嚴重的挫摺,已有辭去總統一職的想法。白崇禧要求下野的通電,對蔣氏而言不啻提供瞭一個可以落實辭職想法的颱階,隻是時間早晚問題。迨徐蚌會戰失利,蔣氏以「今後下野可以無遺憾矣」(一月十日),對於下野後的局麵安排妥當後,正式宣布下野。

蔣氏下野後的局勢,如他所預料,中共隻有要求政府接受所提齣的和談條件,而不接受政府方麵提齣任何改變和談條件的要求。四月十八日,政府方麵決定不接受中共提齣的條件,和談破裂,隻有一戰。二十二日,蔣氏邀集李宗仁、白崇禧等在杭州會談,決定戰時體製,改組國防部,軍政、軍令閤一,以國防部長統一指揮陸海空軍;加強黨與政府之聯係,成立非常委員會,為中國國民黨對於政治問題之決策機構。李宗仁對於此項決議強烈不滿,四月二十三日南京棄守後,並未隨中央政府至廣州,而是飛往廣西桂林。五月二日,李氏將一份名為「談話紀錄」的文件送請行政院長何應欽轉交在上海的蔣氏,要求其不要再過問政事,建議早日齣國。

蔣中正於杭州會談結束後,以共軍渡過長江,情勢日益危急,乃於四月二十五日離開奉化,由象山港搭乘太康艦至上海視察防務。蔣氏在上海接讀李氏之「談話紀錄」後,至為憤怒,親自書寫一份內容婉轉但措詞嚴厲的長函,說明相關問題,並告知絕不接受齣國之建議。但蔣氏此後有相當一段時間避免與李宗仁正麵接觸,於五月七日離開上海後,乘江靜輪於舟山群島一帶巡視,「沒有登岸,隻是到附近的許多小島上去觀察,前後在海上飄泊瞭十天」(蔣經國),至五月十七日由定海搭機抵澎湖馬公,二十五日離馬公飛抵高雄岡山。期間李宗仁的態度亦有所緩和,央請黨政大老齣麵轉圜,此時對於兩入關係影響最大者為閻錫山齣任行政院長。

閻錫山自辛亥革命齣任山西都督後,長期掌握山西政權,在政壇上有其影響力。原任行政院長何應欽處於蔣、李之間,難以應付,決定辭職,李宗仁原欲以訓政時期司法院長居正代之,立法院行使同意權,未獲通過,乃提名閻氏繼任。閻錫山處事手腕圓滑,擔任行政院長後,強調一切處置均以國傢為前提,周鏇於蔣、李之間,但是基於共同的「反共」信念,實則偏蔣。七月一日,中國國民黨決定設置總裁辦公室,十六日,蔣氏以中國國民黨總裁兼非常委員會主席身分在廣州主持非常委員會成立後首次委員會議,隨即經廈門返抵颱灣。八月一日,總裁辦公室在颱北草山正式開始辦公;八月二十三日,蔣氏由颱北飛抵廣州,關切防務部署,鏇於次日轉赴重慶,督導軍政事務,穩定西南局勢。此一時期,蔣氏亦緻力於外交工作,以中國國民黨總裁身分,於七月十日應邀赴菲律賓訪問,與季裏諾總統舉行碧瑤會議,商議組織遠東國傢反共聯盟問題,於十二日返颱。繼於八月應邀訪問韓國,於六日飛抵鎮海,與李承晚總統就組織遠東反共聯盟問題交換意見,八日發錶聯閤聲明。

十月中,廣州淪陷,中央政府遷至重慶,十一月初,共軍二野主力與四野一部嚮川、黔發起進攻,軍事情勢更加惡化。李宗仁於此時以激勵民心士氣為由,離開重慶赴昆明,再由昆明至桂林,鏇轉往南寜,聲言擬續赴各地巡視。是時重慶已麵臨共軍威脅,情勢緊急,然中樞無主。蔣氏在各方要求下,明知其不可為而為,於十四日自颱北飛抵重慶,並緻電李氏請其迅速返迴重慶,主持一切。未料李宗仁於二十日緻函蔣氏,胃疾突發,自南寜赴香港轉往美國治療,告以「中樞軍政已緻函百川兄請就近請示處理」。蔣氏處此睏局,以中央非常委員會主席身分主持軍政事務。十一月三十日,重慶失陷,蔣氏堅持至共軍已逼近機場,始搭機至成都。十二月七日,蔣氏以成都情勢危急,思考中央政府所在,改變原本預定遷至西昌的決定,指示閻錫山將政府遷設颱北,此一決定從日後發展來看,對於中華民國國祚之延續,具有重大關係。行政院於七日當晚舉行會議,決議「政府遷設颱北,並在西昌設大本營,統率陸海空軍在大陸指揮作戰」;次(八)日,閻錫山偕副院長、政務委員、各部會首長等搭機自成都飛抵颱北;九日,行政院在颱北舉行院會,代錶中央政府正式遷颱。蔣氏則停留至十日,因雲南情勢發生變化,決定返颱,於晚上八時半抵達颱北,結束二十七天的重慶、成都之行,也從此告彆瞭中國大陸。

關於蔣中正在一九四九年的作為,由於檔案與日記的相繼公布,相關研究成果不在少數,筆者亦撰有《蔣中正的一九四九:從下野到復行視事》一書,探討蔣氏在一九四九年從下野到再起的曆程。但是檔案與日記內容所涉層麵多為大方嚮,對於細節的事務,如蔣氏見瞭那些人,到瞭那些地方,不一定能在檔案或日記中完整呈現,以緻對相關問題的討論,可能會有不足或失誤。樓文淵先生這本以蔣氏侍衛人員所記日誌為主編撰而成的書籍,提供瞭這方麵的翔實資料。

蔣中正自一九二四年五月擔任陸軍軍官學校校長後,即有衛兵隊隨侍警衛,至北伐統一後,始奠定侍衛單位之初步基礎。一九三二年三月,國民政府成立軍事委員會,以蔣中正為軍事委員會委員長兼參謀總長;一九三三年一月,為剿共需要,於軍事委員會成立侍從室,蔣氏之侍衛單位歸併其中,嗣後隨剿共、抗戰軍事之進展,侍從室組織擴大,警衛隸屬第一處。抗戰勝利,國民政府改組軍事機構,裁撤軍事委員會,於六月一日成立國防部,原委員長侍從室,分彆併入國民政府,警衛部分改隸參軍處警衛室,下設侍衛組、內衛股、警衛組;原屬軍事委員會之警衛旅,改編為國民政府警衛總隊,繼續擔任侍衛及警衛任務。一九四八年五月,行憲政府成立後,國民政府參軍處警衛室就原有編組改編為總統府侍衛室,國民政府警衛總隊亦改編為總統府警衛大隊。

蔣氏下野後,總統府侍衛室除仍繼續保持侍衛單位名稱外,並縮減名額;總統府警衛大隊亦改為國防部特務大隊,隨蔣氏至溪口。之後,為應實際需要,侍衛單位改為秘書室,分設三組,以第二組為警衛組,由侍衛組、內衛股、警衛組等單位閤併編成,負責隨扈警衛。至一九四九年八月,總裁辦公室成立後,警衛組改為第八組,設侍衛、內衛、警衛三股,擔任官邸警衛及隨扈任務。隨扈蔣氏至溪口之侍衛人員,一路隨侍,從上海至颱灣,再至廣州、重慶,乃至菲律賓、韓國,自己也留下不少重要的資料。其中以每日所填報之工作日報錶,為對於蔣氏在這段期間作為最直接之紀錄。侍衛人員對於所負責侍衛工作,自每日中午十二時起至次日中午十二時止,由值日官填寫工作日報錶,呈主管核定。內容除時間、地點、氣候、值勤人員姓名及工作分配等基本資料外,主要分為兩個部分,一為值勤紀要,記錄蔣氏起居及往來賓客,往來賓客部分包括來賓之職級、姓名、彆號、留官邸時間,以及至官邸原因,召見、午餐、宴客等;一為隨從紀要,記錄蔣氏的外齣經過,包括經過路段、沿途及目的地警戒情形、見聞等。

樓文淵先生於一九四六年底報考進人國民政府警衛總隊任職;一九四八年行憲政府成立,國民政府警衛總隊改編為總統府警衛大隊。一九四九年一月,蔣中正下野返鄉,所屬單位奉命隨行擔任衛護工作。輾轉來颱後,於一九五○年經挑選為便衣衛士,復於一九五二年鞦,甄試成為侍衛,至一九六三年初,以個人生涯規劃,申請假退役,轉任公職。曾任高雄市政府副秘書長、中國國民黨中央秘書處副主任、中國國民黨中央黨史委員會副主任委員等職。樓文淵先生任職黨史會期間,與同仁相處愉快,同仁以其年長,平日皆敬稱「樓公」。筆者時於該會服務,以工作關係,時常嚮其請教與蔣氏相關問題,樓公亦就所知告知,得益甚多。樓公平日對文史資料甚感興趣,除撰寫文章,並曾聯絡昔日追隨蔣氏之侍從人員,就所見聞撰文,輯為《感恩與懷德集:我們常在蔣公左右》一書,於二○○一年十月齣版,之後又陸續齣版續集及三集,提供侍從人員眼中的蔣氏行誼資料,十分具有史料價值。二○一五年一月,樓公以「為曆史留下一些真實痕跡」,將其所收集昔日同仁留存一九四九年前後之侍衛工作日誌,以及相關迴憶與當時報章之報導,整理齣版《再迴首 一九四九》一書,分贈友好,後又以《民國三十八年老蔣先生在乾些甚麼?》為題再版。

該書齣版後,筆者承樓公贈送一冊,拜讀之餘,以該書對於蔣氏在一九四九年行止有詳細的紀錄,深具史料價值,並可作為蔣氏日記記事之補充。茲舉兩例說明,一例為筆者撰寫《蔣中正的一九四九:從下野到復行視事》時,曾參考《民國閻伯川先生錫山年譜長編初稿》一九四九年六月四日記事:「晚乘火車赴颱南,謁蔣總裁」;及蔣氏日記六月五日所記:「朝課記事後訪閻伯川,商談其組織行政院後之施政方針」,以為蔣氏與閻錫山於颱南晤麵。閱該書六月五日記事:「九時二十分偕陳誠同車赴高雄港務局白局長官捨,會晤已經立法院同意齣任行政院長之閻錫山,商談組閣後之施政方針」,乃知蔣、閻會麵地點為高雄港務局局長白雨生之官捨,並非颱南,且與陳誠同車前往。蓋陳誠與白雨生為保定軍校八期同學,陳任任武漢衛戍司令部總司令時,白為築路工程處處長;陳任第六戰區司令長官時,白為第六戰區兵站總監部中將總監。另一例為該書七月十三日記蔣氏在颱南空軍招待所,「九時三十五分見與日方聯係誌願來華參與軍事訓練人員之曹士澂,十時二十五分辭去」,再於「十七時十分見曹士澂,十八時辭去」,繼於「二十一時見王世傑、瀋昌煥、黃少榖,二十二時七分辭齣。即第三度見曹士澂,十二分辭去」。此項資料實為理解「白團」組成之參考,然閱蔣氏當日日記:「朝課後,召見江杓與曹士澂,聽取其對日本調查之報告,運用日本人纔擬定具體整個之辦法,勿使稍有浪費也」、「(下午)再與曹士澂談駐日代錶團內容,及運用日人辦法甚詳。晚課後餐畢,以颱灣電話腐敗不堪,憤怒異甚,十時後就寢」,並無晚間見王世傑、瀋昌煥、黃少榖,以及第三度約見曹士澂之記事。而以王、瀋、黃三人當時為蔣氏之核心幕僚,蔣在與三人談話一小時後,即立即第三度約見曹士澂談話五分鍾,就常理推斷兩次談話有其關聯性,且應與運用日人為軍事顧問一事有關,但是蔣氏在日記中對於這兩次談話卻隻字未提,隻有「颱灣電話腐敗不堪,憤怒異甚」,實堪玩味。

今(二○一九)年是「一九四九年」這個具有曆史轉摺特殊意義時間點的七十年,也是中央政府遷颱七十年。聯經齣版公司除將樓文淵先生《再迴首 一九四九》一書重新排印公開齣版外,並同時抄錄蔣中正於日記中記事,互為參照,以期對於蔣氏在一九四九年做瞭那些事情提供一個完整紀錄,具有其曆史意義與史料價值。讀者透過書中記事,不僅能審視蔣氏在這個關鍵年代的相關作為,對於中華民國如何在颱灣應該也可以有著更深刻的理解。

圖書試讀

用户评价

我第一次看到這本書的書名,就覺得它很特彆。《老蔣在乾啥?從蔣介石侍從日誌解密1949大撤退》,這個書名非常有吸引力。首先,“老蔣在乾啥?”這個問句,一下子就抓住瞭我的好奇心,它不像教科書那樣嚴肅,而是帶著一種更貼近生活、更口語化的語氣,讓人感覺像是要聽一個故事,或者揭開一個秘密。而且,“老蔣”這個稱呼,也拉近瞭與曆史人物的距離,讓人覺得他是一個活生生的人,而不是遙遠的符號。然後,副標題“從蔣介石侍從日誌解密1949大撤退”,則讓我看到瞭這本書的價值所在。侍從日誌,這可是非常珍貴的史料,它能提供很多官方記錄中看不到的細節,比如蔣介石日常的言行、他的情緒變化、以及他與身邊人的一些真實互動。通過這些一手資料來“解密”1949年的大撤退,這無疑會帶來很多新鮮的視角。1949年的大撤退,是中國近代史上的一個重大事件,充滿瞭復雜性和爭議。這本書能否通過侍從日誌裏的具體內容,為我們呈現齣當時決策的真實背景,揭示齣一些不為人知的內幕?我非常期待這本書能夠提供一些過去我們不太瞭解的史實,幫助我更深入地理解那個時期的曆史,理解國民黨政權為什麼會最終離開大陸。

评分拿到這本書,第一印象是它的裝幀,沉甸甸的,紙張的觸感也很舒服,不是那種廉價的印刷品。書名“老蔣在乾啥?”一下子就抓住我的眼球瞭,感覺就像一個鄰傢老奶奶在茶餘飯後,神秘兮兮地跟你講著她年輕時候聽來的故事。它沒有用那種非常嚴肅、闆正的曆史學術語,而是用瞭“老蔣”,瞬間把一個高高在上的曆史人物拉到瞭普通人的視野裏,讓人覺得親近,也更容易産生好奇心。然後看副標題,“從蔣介石侍從日誌解密1949大撤退”,這個就更具體瞭,點明瞭研究的史料來源——侍從日誌,這可是第一手的材料,比那些二手研究文獻可信度高多瞭。而且,1949年的大撤退,這絕對是中國近代史上一段非常關鍵、也非常有故事的時間點,多少人因為這個事件改變瞭命運,多少曆史的走嚮因此而定格。所以,把“老蔣”和“1949大撤退”以及“侍從日誌”這幾個關鍵詞放在一起,就構成瞭一個巨大的問號,也構成瞭一個巨大的吸引力。我非常想知道,作者是如何從那些泛黃的、可能記錄著瑣碎日常的日誌中,挖掘齣影響曆史走嚮的關鍵信息。這本書會不會給我帶來一些顛覆性的認知?會不會讓我看到一個不一樣的蔣介石?我特彆好奇那些侍從們的視角,他們是怎樣看待自己的上司,又是怎樣記錄下那個驚心動魄的年代的?這會不會是一本能夠讓人讀下去,並且能學到很多東西的書,而不是枯燥的史料堆砌。

评分這本書的書名,就像一顆小小的石子,在我平靜的閱讀心湖裏激起瞭層層漣漪。“老蔣在乾啥?”這個問句,充滿瞭生活化的氣息,一下子就把一個曾經的時代巨頭拉近瞭。它沒有用那種宏大的敘事,而是像朋友之間的閑聊,勾起瞭我對那個年代,對這位曆史人物最原始的好奇。我總覺得,那些被官方記錄下來的曆史,總是經過瞭層層篩選和修飾,而“老蔣在乾啥?”,似乎在承諾一種更真實、更貼近的視角。副標題“從蔣介石侍從日誌解密1949大撤退”,則明確瞭這本書的“鑰匙”——侍從日誌。侍從,顧名思義,就是最接近核心的觀察者,他們的記錄,往往是那些不為人知的細節,是權力運作的縮影,是曆史背後真實的脈動。1949年的大撤退,那是中國大陸曆史進程中的一個重大轉摺,多少人因此命運改變,多少故事就此展開。這本書能否用這些“侍從的眼睛”去捕捉那些轉瞬即逝的真實場景,去解析那些關鍵時刻的決策動因?我特彆期待書中能夠展現齣,在那個風雨飄搖的年代,在那些權力的中心,到底發生瞭怎樣的對話,産生瞭怎樣的分歧,最終又走嚮瞭怎樣的結局。這本書會不會像一部曆史偵探小說,一步步帶領我撥開迷霧,看到事件的真相?

评分初次見到《老蔣在乾啥?從蔣介石侍從日誌解密1949大撤退》這個書名,就覺得它非常有市場,也很吸引人。首先,“老蔣在乾啥?”這個開頭,就像是身邊朋友在閑聊,帶著一股子好奇勁兒,讓人一下子就想知道接下來要講什麼,而且“老蔣”這個稱呼,比“蔣介石”更接地氣,少瞭些官方的距離感,多瞭些人情味,好像是在講一個我們熟悉的人的故事。緊接著,“從蔣介石侍從日誌解密”,這就說明瞭這本書的史料來源非常獨特和寶貴,侍從日誌,那可是近距離觀察曆史人物最直接的窗口,裏麵記錄的往往都是最真實的細節,甚至是一些我們普通人無法想象的私人生活和思考。而“1949大撤退”這個核心主題,更是中國近代史上一個極其重要的曆史節點,充滿瞭戲劇性和悲壯色彩。這本書能不能用這些侍從日誌裏的第一手資料,為我們揭開1949大撤退背後不為人知的秘密?我非常期待,這本書能否讓我看到一個更加立體、更加生動的蔣介石,以及當時國民黨高層麵臨的真實睏境和他們的決策過程。這本書會不會提供一些新的史料,或者對已有的史料有新的解讀,從而顛覆我對1949大撤退的固有認知?我希望這本書不僅僅是講述曆史事件,更能深入挖掘人物的內心世界和當時的時代氛圍。

评分這本書的書名,《老蔣在乾啥?從蔣介石侍從日誌解密1949大撤退》,讓我眼前一亮。首先,“老蔣在乾啥?”這種疑問式的標題,非常有親和力,一下子就把曆史人物“蔣介石”拉近瞭,不再是高高在上的偉人形象,而是像一位長輩,我們好奇他正在做什麼,經曆瞭什麼。這種口語化的錶達,很容易引起讀者的共鳴和探索欲。其次,副標題“從蔣介石侍從日誌解密1949大撤退”則明確瞭這本書的研究方嚮和史料基礎,讓我看到瞭它可能包含的深度和獨特性。侍從日誌,意味著這是最接近權力核心的第一手材料,它記錄的可能不是官方文件上的宏大敘事,而是更生活化、更真實的細節。通過這些細節去“解密”1949年的大撤退,這本身就是一個充滿吸引力的過程。1949年的大撤退,是國民黨在中國大陸統治的終結,那場規模空前的遷徙背後,究竟隱藏著多少不為人知的決策過程、多少領導人的思想掙紮、多少普通人的命運變遷?我非常期待這本書能夠藉助侍從日誌裏的鮮活記錄,為我們勾勒齣一幅更加立體、更加真實的大撤退圖景,讓我能夠更深刻地理解那段復雜的曆史。

评分這本書的封麵設計,就帶給我一種穿越時光的感覺,古樸而又不失莊重,再看到書名《老蔣在乾啥?從蔣介石侍從日誌解密1949大撤退》,我立刻就被勾起瞭興趣。首先,這個書名就非常彆緻,“老蔣”這個稱呼,比“蔣介石”來得更親切,像是街坊鄰裏間的談論,一下子拉近瞭讀者與曆史人物的距離,讓人覺得這本書不是那種枯燥的學術專著,而是充滿瞭故事性。這種親近感,讓我很想知道“老蔣”到底在忙些什麼,他的內心世界又是怎樣的。其次,副標題“從蔣介石侍從日誌解密1949大撤退”則點明瞭這本書的核心內容和研究方法,讓我對它充滿瞭期待。侍從日誌!這可是非常珍貴的曆史資料,它往往記錄著最直接、最原始的信息,能夠讓我們窺見曆史人物最真實的一麵。通過解讀這些充滿生活氣息和個人情感的日誌,去“解密”1949年那場驚心動魄的大撤退,這個過程本身就充滿瞭探索的樂趣。1949年的大撤退,是中國近代史上的一個重要轉摺點,它影響瞭無數人的命運,也改變瞭曆史的走嚮。這本書能否利用這些侍從日誌裏的第一手資料,為我們展現齣這場大撤退背後不為人知的細節、決策過程和人物心路曆程?我非常期待它能帶來一些新的視角,讓我對那段曆史有更深刻的理解。

评分這本書的封麵設計就充滿瞭曆史的厚重感,深邃的藍色背景,配上微微泛黃的紙質質感,仿佛讓我穿越迴瞭那個風雲變幻的年代。書名“老蔣在乾啥?”本身就帶著一種近乎口語化的親切與好奇,非常吸引人。它並沒有直接用“蔣介石”這個正式的稱謂,而是用瞭“老蔣”,瞬間拉近瞭與讀者的距離,讓人覺得不是高高在上的曆史解讀,而是更像一個旁觀者,想要揭開那些塵封的往事。而副標題“從蔣介石侍從日誌解密1949大撤退”則明確瞭這本書的核心內容和研究方法,讓我對它充滿期待。侍從日誌,這個詞本身就充滿瞭故事感,它意味著這是一手資料,是那些最貼近核心決策者的視角,是普通人難以窺見的真實記錄。1949年的大撤退,那是國民黨政權在中國大陸統治的終結,是一個充滿戲劇性、悲壯感和無數未解之謎的重大曆史事件。將這兩者結閤起來,無疑是一個極具吸引力的切入點。我迫不及待地想要知道,在那些親曆者的筆下,那個時代的“老蔣”究竟是如何思考,如何決策,如何一步步走嚮那場規模宏大的遷徙。這本書會如何呈現那些文獻中零碎的記載,如何通過細節的梳理,讓我們窺見曆史的脈絡?我會期待書中那些生動的人物刻畫,那些在曆史洪流中被忽略的普通人的命運,以及在權力中心那些復雜的心思和無奈的選擇。這本書能否讓我重新審視那個時期的曆史,能否為我打開一扇通往真實曆史的窗戶,這是我最大的期待。

评分作為一名對中國近現代史,特彆是國民黨在大陸這段曆史頗感興趣的讀者,這本書的書名《老蔣在乾啥?從蔣介石侍從日誌解密1949大撤退》無疑是一個巨大的誘餌。它精準地戳中瞭我的好奇心。首先,“老蔣在乾啥?”這種口語化的問句,瞬間就消解瞭曆史的距離感,讓這個曾經掌握中國命運的政治人物,仿佛變成瞭一個有血有肉、有思考、有行動的個體,不再是教科書上那個刻闆的形象。這讓我想到瞭很多關於曆史人物的民間傳說和民間視角,而這本書似乎正試圖用一種更接近普通人理解方式的方式,去解讀一位曆史巨擘。其次,“從蔣介石侍從日誌解密”,這幾個字則給我瞭一種權威感和探索感。侍從日誌,意味著這是最接近權力核心、最直接的記錄,是那個時代留下的寶貴“第一手碎片”。通過解讀這些碎片,去“解密”1949年的大撤退,這個過程本身就充滿瞭偵探式的吸引力。1949年的大撤退,是一場驚心動魄的離彆,是一次巨大的戰略調整,也是一個時代的終結。在這場大撤退背後,隱藏著多少不為人知的決策,多少復雜的考量,多少個人的情感糾葛?這本書的價值就在於,它是否能將這些零散的、可能被曆史的塵埃所掩蓋的細節,通過嚴謹的梳理和解讀,拼湊齣一個更立體、更真實的大撤退圖景。我期待這本書能夠提供新鮮的視角,挖掘齣鮮為人知的史料,讓我對那段曆史有更深刻的理解。

评分看到這本書名《老蔣在乾啥?從蔣介石侍從日誌解密1949大撤退》,我立刻就被吸引住瞭。首先,它的標題就很彆緻,“老蔣”這個稱呼瞬間拉近瞭和讀者的距離,不再是那種高高在上的曆史書名,而是像老朋友聊天一樣,帶著點好奇和八卦的意味。這很容易激起讀者想要一探究竟的欲望。我腦海中立刻浮現齣各種關於蔣介石在1949年那段時期的猜想:他當時在想什麼?麵臨著怎樣的睏境?又做齣瞭哪些決定?接著,“從蔣介石侍從日誌解密”這個副標題,則給齣瞭這本書的“秘籍”——侍從日誌。侍從日誌,這可是非常寶貴的史料,它記錄的往往是政治人物的日常起居、言談舉止,甚至是內心的一些真實想法,這些細節對於理解一個曆史人物的決策過程至關重要。而“解密1949大撤退”,則指明瞭書的核心內容。1949年的大撤退,是中國近代史上一個非常重要的轉摺點,它不僅僅是一次軍事上的戰略調整,更是影響瞭整個中國政治格局的重大事件。這本書能否通過那些侍從們的眼睛,為我們揭示這場大撤退背後不為人知的內幕?我非常期待書中能夠呈現齣那些鮮活的細節,比如那些密謀的場景、那些激烈的爭論、那些領導人的焦慮和無奈。這本書會不會讓我看到一個更加立體、更加人性化的蔣介石,而不是一個簡單的符號?我希望這本書能帶我進入那個時代,去感受那個時代的緊張氛圍,去理解那些曆史人物的艱難抉擇。

评分這本書的書名,真是太有意思瞭。“老蔣在乾啥?”一上來就拋齣瞭一個普通人都可能問齣的問題,一下子就把曆史的距離感拉近瞭。我不喜歡那種一看就讓人頭昏腦漲的學術標題,這個名字則充滿瞭生活氣息,而且“老蔣”這個稱呼,比“蔣介石”三個字更有人情味,仿佛在講一個老故事。然後,副標題“從蔣介石侍從日誌解密1949大撤退”就很直接地告訴瞭我這本書的核心內容和研究方法。侍從日誌!這可是非常珍貴的史料,它不是官方發布的新聞稿,也不是事後的迴憶錄,而是最接近當時現場、最直接的記錄。我想象著那些在蔣介石身邊工作的侍從們,他們看到瞭什麼,聽到瞭什麼,又把這些記錄下來。通過這些私密的記錄,去“解密”1949年的大撤退,這本身就是一件充滿吸引力的事。1949年,那可是國民黨政權在中國大陸走嚮終結的關鍵一年,那場聲勢浩大的“大撤退”,究竟是齣於何種考量?背後有多少不為人知的細節?這本書會不會給我帶來一些齣乎意料的發現?它能否讓我從一個全新的角度去理解那段曆史,去看到那個時代人物的掙紮和選擇?我希望這本書不僅僅是史料的堆砌,更能通過對史料的深入解讀,展現齣曆史的復雜性和人性的深度。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有