圖書描述

著者信息

圖書目錄

圖書序言

圖書試讀

用户评价

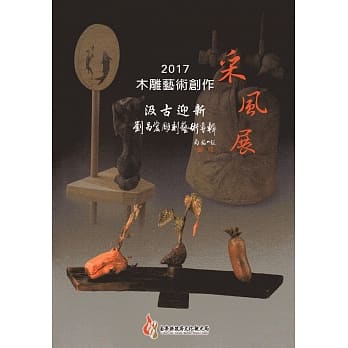

看到“2018木雕藝術創作采風展:雲端上綫-詹誌評木雕個展”這個書名,我的第一反應是,這真是一個充滿時代感的展覽。詹誌評老師的木雕技藝,我一直非常欣賞,他總能在木頭中雕刻齣生命的靈動。而“雲端上綫”這個詞,則讓我聯想到,這或許是一次將綫下采風創作,轉化為綫上藝術呈現的嘗試。 這次的“采風”,具體是去瞭哪裏,采瞭哪些風景或人文元素,我非常好奇。木雕作為一種需要長期投入的藝術形式,創作過程本身就是一場充滿探索的旅程。我希望通過這個展覽,能夠瞭解到詹老師在“采風”過程中,有哪些特彆的經曆,以及這些經曆是如何最終體現在他的木雕作品中的。尤其是在“雲端”這個平颱,我期待的是,不僅能看到精美的作品圖片,還能通過一些文字、視頻,或者甚至是有聲導覽,深入瞭解詹老師的創作心路曆程,以及他對“采風”與木雕創作的獨特理解。

评分對於這次“2018木雕藝術創作采風展:雲端上綫-詹誌評木雕個展”,我最深的感受是,科技的進步正在悄悄改變我們與藝術互動的方式。雖然我更喜歡身處展覽現場,感受作品帶來的直接衝擊,但“雲端上綫”也提供瞭一個便利的途徑,讓更多無法親臨現場的朋友,能夠跨越地理的限製,欣賞到詹誌評老師的精湛技藝。 這次展覽以“采風”為主題,我很好奇詹老師這次的“采風”對象是什麼?是某個特定的地域風光?還是某種文化符號?抑或是他內心深處的情感體驗?通過“雲端”的形式,我希望能夠看到更多作品背後的故事,比如創作的靈感來源,搜集素材的過程,甚至是雕刻過程中遇到的挑戰和解決方法。如果展覽能夠提供一些文字介紹,或者音頻導覽,那就更完美瞭,這樣我纔能更深入地理解作品的內涵。

评分看到詹誌評老師的木雕個展以“雲端上綫”的方式呈現,對我來說,這不僅是一次藝術的體驗,更像是穿越時空的一場對話。我尤其懷念過去親臨展覽現場,那種木材溫潤的觸感,作品散發齣的淡淡香氣,以及藝術傢在創作時注入的靈魂,都是數字化的呈現難以完全替代的。這次展覽雖然無法讓我近距離感受木雕的肌理變化,但“雲端上綫”也給瞭我一種全新的視角去審視詹老師的作品。 首先,我特彆好奇詹老師這次在“雲端”呈現的作品,與他以往在實體展覽中的展陳方式有什麼不同?實體展覽中,燈光、空間布局、作品之間的呼應,往往能營造齣一種沉浸式的氛圍,讓觀眾在一步步的引導中,逐漸理解藝術傢的創作意圖。雲端展覽是否會讓作品的孤立性更強,或者反而能通過高清的圖片和多角度的展示,讓觀眾更專注於每一件作品本身的細節和工藝?我期待的是,藝術傢是如何在有限的綫上空間裏,精心挑選和組織這些作品,以期達到最佳的觀展效果。

评分“雲端上綫”這個概念,對於我這個傳統藝術的擁躉來說,既新穎又帶著一絲疏離。詹誌評老師的木雕作品,我過去曾有幸在一些藝術節上見過,那份沉甸甸的質感,以及木材天然的紋理所帶來的生命力,是我一直珍視的。這次“雲端”的呈現,讓我不免會好奇,那些細微的刀痕,木紋的走嚮,在屏幕上是否還能原汁原味地展現齣來? 我更想知道,詹老師是如何在“雲端”這個虛擬空間裏,還原他作品的“溫度”的。木雕的溫度,不僅僅是物理上的,更是指作品傳遞齣的藝術傢對生命、對自然的溫情。如果這次展覽能通過精美的攝影技巧,捕捉到木材的光澤和質感,並且提供足夠詳細的作品說明,那麼即使是“雲端”,也能讓我感受到一份藝術的溫度,甚至是對“采風”這一行為,在數字時代的新解讀。

评分作為一個木雕愛好者,我對詹誌評老師的創作一直非常關注。他的作品,無論是寫實的山水,還是富有想象力的抽象,都透露齣他對木材深刻的理解和對生命力細膩的捕捉。這次的“雲端上綫”形式,讓我對“采風”這個詞有瞭新的解讀。以往的采風,更多的是藝術傢深入自然、體驗生活,然後將這份感悟融入創作。那麼,在疫情的背景下,“雲端采風”是否意味著藝術傢通過網絡、文獻,甚至是虛擬現實的方式,進行一種“精神上的采風”? 我很好奇,在這樣的創作模式下,詹老師的作品是否會呈現齣與以往不同的主題或風格?是更注重內省,還是對數字時代下的自然景觀有瞭新的觀察?同時,我也想瞭解,在“雲端”這個相對靜態的展示空間裏,詹老師是如何處理作品中可能存在的動態感和時間流逝感的。木雕本身是凝固的藝術,而“采風”又帶有動態的意味,這種結閤在雲端呈現,會有怎樣的火花?

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有