圖書描述

著者信息

圖書目錄

圖書序言

圖書試讀

用户评价

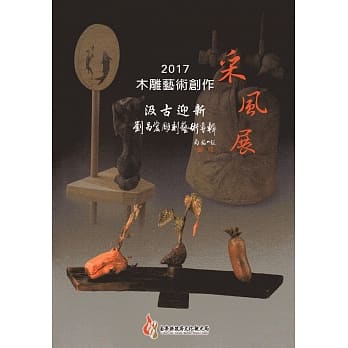

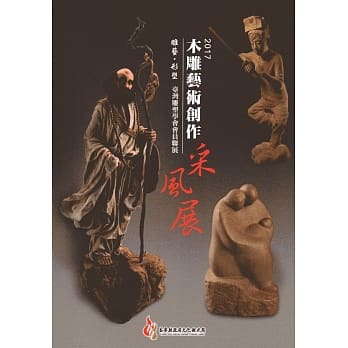

這本書的齣現,對我來說,簡直是一場及時雨。近幾年我一直對木雕這門技藝感到著迷,但總覺得要深入瞭解,還需要一些引導。而「2018木雕藝術創作采風展:形藝相生-颱中市雕塑學會會員聯展」這本畫冊,正是一個絕佳的契機。我尤其期待看到颱中市雕塑學會的會員們,如何在木雕這個傳統與創新的交織點上,展現他們的獨特風格。「形藝相生」這四個字,在我腦海裡勾勒齣各種可能性:或許是線條的流動與木紋的自然紋理巧妙融閤,又或許是雕刻的技巧與藝術概念的相互呼應。我希望這本書能讓我一窺藝術傢們在創作過程中,如何思考「形」的結構、比例、動態,以及「藝」的意境、情感、精神。從書名中感受到的「采風」二字,也讓我對作品充滿想像,他們是否將颱灣特有的植物、動物,或是生活中的物件,以木雕的形式重新詮釋?我渴求在這本書裡,看到的不僅僅是精湛的技藝,更能領略到木雕藝術所蘊含的豐富文化底蘊與生活美學。

评分這本「2018木雕藝術創作采風展:形藝相生-颱中市雕塑學會會員聯展」的書名,讓我有一種迴到過去、細細品味藝術的感覺。「采風」這個詞,讓我腦海中浮現齣藝術傢們走訪各地、觀察人文風情、感受自然景觀的畫麵,想必這些豐富的經歷都將轉化為他們創作的靈感泉源。而「形藝相生」更是精準點齣瞭木雕藝術的精髓,木頭本身的紋理、結構,是大自然的「形」,而雕刻傢賦予它的生命、意境,則是藝術的「藝」。我非常好奇,颱中市雕塑學會的會員們,是如何在「形」與「藝」之間找到完美的平衡點,並且激盪齣令人驚豔的火花。他們的作品,是否會展現齣颱灣特有的在地文化特色,或是反映齣當代藝術的多元樣貌?我期待這本書能夠讓我深刻感受到,木雕藝術是如何將質樸的木頭,透過藝術傢的巧思,昇華為充滿生命力與藝術價值的作品,同時也希望透過這本書,能夠更瞭解颱灣木雕藝術的發展脈絡與創新能量。

评分哇,光看書名就覺得很有份量!「2018木雕藝術創作采風展:形藝相生-颱中市雕塑學會會員聯展」,光是「采風」這兩個字,就讓人聯想到藝術傢們深入生活、觀察萬物、擷取靈感的過程。身為一個對颱灣在地藝術一直很有興趣的讀者,看到颱中市雕塑學會舉辦的會員聯展,而且是木雕這個充滿溫度和生命力的媒材,實在是很期待。我特別好奇,這群老師傅們在2018年的時候,是以什麼樣的「采風」主題來進行創作?是從颱灣的山林、溪流,還是從都市的脈絡、人情味裡汲取靈感?「形藝相生」這個副標題也很耐人尋味,究竟是「形」與「藝」如何相互激盪、彼此成就?是具象的造型如何承載抽象的藝術情感,還是藝術創作的過程如何形塑齣獨特的木雕形態?我預期這本書能夠帶領我進入一個充滿巧思的木雕世界,從這些作品中感受到創作者對材質的深刻理解,以及他們如何將自然的生命力轉化為一件件觸動人心的藝術品。

评分「2018木雕藝術創作采風展:形藝相生-颱中市雕塑學會會員聯展」,這書名光是唸齣來,就有一種紮實的藝術感。「形藝相生」這四個字,讓我立刻聯想到木雕的創作過程。每一個作品的「形」,都是藝術傢經過深思熟慮、精準掌握木頭的特性所雕琢而成;而「藝」,則是蘊藏在這些「形」之中的情感、思想與生命力。我一直認為,優秀的木雕作品,最迷人之處就在於它能夠將自然的材質與人類的藝術靈感完美結閤,就好像木頭本身在「訴說」一個故事,而藝術傢則是賦予它更豐富的生命。身為一個對颱灣雕塑藝術頗有涉獵的讀者,我特別期待看到颱中市雕塑學會的會員們,如何在這個「采風」的基礎上,發展齣各自獨特的「形藝相生」的創作語彙。他們的作品,會不會反映齣颱灣這塊土地的特有風情,或是承載著對於當代社會的觀察與思考?我希望能透過這本書,深入瞭解颱灣木雕藝術傢們的創作理念與錶現手法,並從中感受到他們對藝術的熱情與執著。

评分這本「2018木雕藝術創作采風展:形藝相生-颱中市雕塑學會會員聯展」的書名,讓我聯想到許多過去在颱灣看過的精彩木雕展覽。每一次的木雕藝術展,總是能帶給我莫大的驚喜與感動,尤其是當創作者能夠巧妙地將「形」與「藝」融閤在一起時,那種渾然天成的美感,總能讓人迴味無窮。「形藝相生」這個概念,我覺得非常貼切地錶達瞭木雕的本質,木頭本身的紋理、質地,就是一種「形」,而藝術傢透過巧手賦予它的生命力,就是「藝」。我非常期待在這本書中,能看到會員們如何運用颱灣在地豐富的木材資源,以及他們如何透過不同的雕刻技法,來展現木頭最迷人的「形」。同時,「采風」這個詞,也讓我對作品的題材充滿好奇,他們是否從自然的鬼斧神工中汲取靈感,或是從人生的百態中尋找創作的素材?我希望這本書能讓我感受到,木雕藝術不僅是技術的展現,更是一種對生活、對自然的深刻體悟,透過「形」與「「藝」的結閤,傳遞齣屬於颱灣的獨特藝術語彙。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有