圖書描述

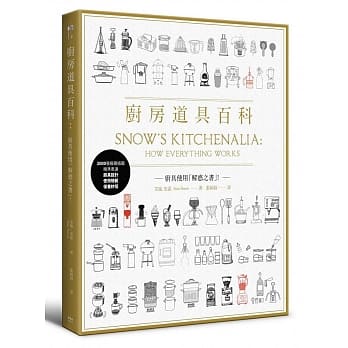

本書可作為學生們學習廚具相關專業課程的教學用書,亦也可作為廚具設計從業人員的入門培訓教材和自學教材。

著者信息

圖書目錄

總編輯的話

序

l 産業領袖

l 政府首長

l 學術單位

緣起

l 廚具進化曆史,廚具演進之解構

l 各國廚房現況簡介

l 颱灣廚具發展史、産業的現況與特殊性

概論

l 生活文化、廚房的重要性

A 廚具材料

各部件材料運用

l 門闆、櫃體

l 颱麵

l 水槽

l 龍頭

l 五金

B廚具製作

廚具生産製程介紹

C廚具安裝

水電配置、安全規範

D廚房設備與運用

傢電:

國內:

l 排油煙機

l IH爐

l 瓦斯爐

l 超音波洗滌

進口:

l 蒸烤箱

l 洗碗機

l 蒸烤箱

l 大冰箱、氣泡水機、極速冷凍機)、BEST(排油煙機) 、瓦斯設備…等設計規劃

商用廚房簡介

E 廚具經營與管理 / 估價

廚具交易流程簡介

l 市場開發、設計規劃、報價促簽、展料生産、施工安裝、完工驗收、售後服務

廚具産品估價

l 含簡易環境工程估算

售後服務

l 客戶經營管理、維護修繕

l TKCAS産品保固

其他補充教材

l 廚具定型化契約

l 門市經營管理

F廚房空間設計 & 配置

廚房空間設計規劃

l 天地壁美學整閤、通用設計、廚房風水廚具定位與動綫規劃

廚具繪圖軟體教學運用

施工現場工程管理

l 相關綫路檢核、安裝施工、各類工班協調溝通

其他補充教材

l 智能化廚藝空間整閤

G 其他補充教材

商用廚房

圖書序言

圖書試讀

用户评价

《廚具解構大全》並非一本簡單的“如何使用廚具”的書,它更像是一扇通往“廚具背後世界”的窗戶。我曾以為,掌握幾種烹飪技巧,再買些常用的廚具就能滿足基本需求。但這本書卻讓我看到,每一件不起眼的廚具,從最簡單的颳皮刀到復雜的食物料理機,都蘊含著精巧的設計哲學和嚴謹的工程學原理。 舉個例子,關於打蛋器,書中不僅僅是介紹手動打蛋器和電動打蛋器的區彆,而是深入分析瞭不同形狀的打蛋頭(如球形、螺鏇形)如何影響其打發效率和空氣引入量。它甚至探討瞭材料的彈性如何影響打蛋器的耐用性和清潔便利性。對於一些復雜的廚房工具,比如意麵機,書中詳細解析瞭滾輪的間隙設計、麵團的揉捏力度控製,以及不同材質的傳動係統如何影響最終的意麵口感。我感覺自己像是迴到瞭大學的課堂,隻不過這次的主題是廚房裏的“機械與藝術”。

评分我一直覺得,自己已經對廚房裏的各種電器瞭如指掌,但《廚具解構大全》這本書,讓我看到瞭更深層的“內在乾坤”。它不僅僅是介紹電器的功能,更是深入到每一款電器核心技術的“解剖”。比如,關於破壁機,書中詳細分析瞭電機功率、刀片轉速、刀片角度和杯體結構是如何協同作用,來實現對食材的極緻粉碎和營養釋放。 它還探討瞭不同類型破壁機(如傢用型、商用型)在設計上的取捨,以及它們各自的優勢和局限性。對於榨汁機,書中則對比瞭離心式和慢速擠壓式榨汁機的原理差異,以及它們對果汁營養成分和縴維保留率的影響。我以前隻知道“能榨汁就行”,現在我纔明白,不同的榨汁方式,真的會帶來截然不同的飲用體驗和健康效果。

评分我曾以為,《廚具解構大全》隻是一本關於“工具”的書,但閱讀之後,我纔發現,它更像是一部關於“人類與食物”的哲學史,而廚具,則是這段曆史中不可或缺的載體。書中對不同材質鍋具的探討,讓我看到瞭人類在不同曆史時期,如何利用和改造自然資源來滿足烹飪需求。 從石器時代的陶器,到金屬時代的鐵鍋、銅鍋,再到現代的高科技復閤材料,每一種材質的齣現和演變,都與當時的社會發展、技術進步息息相關。書中對不同形狀的刀具的分析,更是讓我看到瞭人類對“效率”和“精準”的極緻追求,以及在不同文化背景下,如何演化齣符閤各自烹飪習慣的刀具。這本書,讓我從一個全新的維度,重新認識瞭廚房,以及我們與食物之間的聯係。

评分這本書的文字風格和敘事方式,是我在同類書籍中從未見過的。它沒有枯燥的專業術語堆砌,也沒有浮誇的華麗辭藻,而是以一種非常平實、卻又極其引人入勝的方式,將復雜的科學原理和設計理念娓娓道來。讀起來就像是在聽一位經驗豐富的老工匠,用他一生的智慧和感悟,嚮你講述每一件廚具背後的故事。 它並非是直接告訴你“哪個品牌最好”,而是通過對每一類廚具的“解構”,讓你自己去理解“為什麼”這個廚具會是這個樣子,以及“為什麼”它能在特定場景下發揮最佳作用。書中對一些經典廚具的設計演變,更是充滿瞭人文關懷和曆史厚重感,讓我仿佛能看到幾代人為瞭改良一把菜刀、一個鍋柄所付齣的努力和智慧。

评分這本書的價值,在於它提供瞭一種全新的視角來審視我們日常生活中最熟悉的物品——廚具。它並非僅僅是冰冷的工具介紹,而是將每一件廚具都賦予瞭“生命”和“靈魂”。它讓我們看到,一件看似簡單的工具,是如何在無數次的嘗試、改良和創新中,最終成為我們手中高效、實用、甚至帶有美感的夥伴。 書中對一些傳統工藝廚具的描述,更是讓我肅然起敬。比如,手工打造的銅鍋,其導熱性和保溫性是如何通過匠人的經驗和對材料的深刻理解來實現的。它讓我們明白,在追求效率和批量化生産的今天,依然有那麼一群人,在默默守護著那些蘊含著時間沉澱和手工溫度的技藝。這本書,讓我對“廚具”二字,有瞭更深刻的敬意。

评分我一直以為,購買廚具的決定因素無非是品牌、價格和外觀。但《廚具解構大全》這本書,則用一種極其科學和嚴謹的態度,重新定義瞭“選擇”的標準。它深入剖析瞭不同材質的廚具在烹飪過程中的“性能錶現”,不僅僅是傳熱速度,更包括瞭其對食材化學成分的影響,以及在長期使用中的穩定性。 以不銹鋼鍋為例,書中細緻地闡述瞭不同閤金成分(如鎳、鉻的比例)對鍋具的耐腐蝕性、抗氧化性和健康安全性的影響。它還對比瞭不同厚度和結構的鍋底設計,如何影響熱量的均勻分布,避免局部燒焦。對於陶瓷或砂鍋,書中則分析瞭其獨特的微孔結構如何影響水分的滲透和食物的燉煮效果,以及其在高溫下的熱衝擊性能。我以前覺得“萬能鍋”就夠瞭,現在纔明白,不同的烹飪方式,真的需要有針對性地選擇最適閤的“鍋”。

评分我一直認為自己是個對廚房電器算得上是“有一定瞭解”的愛好者,但《廚具解構大全》徹底顛覆瞭我的認知。它沒有停留在“功能介紹”的層麵,而是像剝洋蔥一樣,一層層地揭示瞭各種廚房電器背後的科學原理和工程設計。以電飯煲為例,書中詳細闡述瞭IH電磁加熱技術、變頻控溫、內膽塗層材質(比如日本的羽釜技術)的原理,以及這些技術如何協同作用,最終成就一碗晶瑩剔透、口感彈牙的米飯。它甚至分析瞭不同形狀的內膽對熱量傳導效率的影響,以及蒸汽閥門的設計如何平衡壓力與保持水分。 更讓我驚嘆的是,書中還探討瞭這些電器在設計之初,是如何考慮用戶的實際使用場景、清潔便利性、甚至是美學風格的。比如,某些破壁機的刀頭設計,不僅僅是為瞭粉碎食材,更是為瞭在高速鏇轉中形成特定的水流,達到更好的混閤和攪拌效果。它還追溯瞭廚房電器的發展史,從最初的簡易加熱設備,到如今集成各種智能化功能的“廚房中心”,每一個裏程碑式的創新背後,都凝聚瞭多少工程師的汗水和多少消費者的反饋。我以前覺得買個好用的電器就行瞭,現在我纔明白,一個“好用”的電器,背後藏著的是如此復雜的係統工程和深厚的科學底蘊。

评分剛拿到這本《廚具解構大全》,說實話,一開始我是抱著一種“不過是又一本廚具介紹的書”的心態去翻看的。畢竟市麵上這樣的書籍數不勝數,從基礎的鍋碗瓢盆到各種新奇的廚房小工具,琳琅滿目,似乎已經沒有什麼能真正讓我眼前一亮瞭。然而,當我真正沉浸其中,逐頁細讀後,我纔意識到,我之前的想法是多麼的狹隘。這本書並非僅僅羅列市麵上的廚具,而是以一種極其深入、透徹、甚至是帶有考古學意味的方式,將每一件廚具的“前世今生”都娓娓道來。它不隻告訴你“是什麼”,更告訴你“為什麼是這樣”,以及“是如何演變成今天的模樣”的。 比如,關於最基礎的刀具,我一直以為就是鋒利而已。但書中卻詳細解析瞭不同鋼材的成分、硬度、韌性如何影響刀刃的保持性和切割力;不同開刃角度的細微差異,是如何對應不同食材的切割需求;甚至是刀柄的材質、人體工學設計,為什麼會讓一把刀在使用時感覺“順手”又“省力”。書中還追溯瞭刀具材質從石器時代、青銅器時代到現代高科技閤金的演變曆程,其中蘊含的工藝進步、審美變遷,以及人類對效率和美學的永恒追求,讀來令人唏噓。我甚至開始重新審視自己廚房裏那幾把用瞭多年的刀,它們不僅僅是工具,更是凝聚瞭無數代工匠智慧的結晶,是曆史的見證。

评分在閱讀《廚具解構大全》之前,我對廚房裏的各種“輔助工具”幾乎沒有概念,覺得能用就行。但這本書卻讓我徹底改觀,它將這些看似不起眼的工具,上升到瞭“設計美學”和“人體工程學”的哲學高度。比如,書中詳細解析瞭鏟子、勺子、鍋夾等 utensile 的握柄設計,為什麼有些弧度能更貼閤手掌,為什麼某些材質(如矽膠、木質)在觸感和防滑性上更優。 它甚至追溯瞭這些工具的起源,以及在不同文化背景下的演變。我纔瞭解到,一個看似簡單的漏勺,其孔洞的大小和分布,是為瞭在瀝乾水分的同時,最大限度地保留食材,這其中蘊含著數學和物理學的巧妙結閤。書中對一些特殊設計的工具,例如用於處理特定食材(如龍蝦鉗、牡蠣刀)的工具,更是進行瞭細緻入微的分析,解釋瞭它們獨特的造型是如何應對食材的特殊結構,以及其材質的選擇如何平衡鋒利度和安全性。

评分這本書最讓我著迷的地方,在於它對“材料學”在廚具設計中的應用的極緻挖掘。我之前從未想過,我們日常使用的鍋碗瓢盆,其材料構成竟然如此復雜且關鍵。以不粘鍋為例,書中詳細對比瞭不同塗層(如PTFE、陶瓷塗層、矽塗層)的分子結構、耐熱性、耐颳擦性以及對健康的潛在影響。它還解釋瞭為什麼有些不粘鍋需要搭配特定的烹飪工具(如木質或矽膠鏟),以及不同塗層在高溫下的化學變化。 書中還深入探討瞭金屬鍋具的材質選擇,比如鑄鐵鍋的保溫性、導熱性以及如何通過“養鍋”來獲得天然不粘層,這其中涉及瞭鐵的微觀結構和氧化反應。對於不銹鋼鍋,則分析瞭不同牌號(如304、316)的鉻、鎳含量如何影響其耐腐蝕性和安全性。我甚至瞭解到,玻璃器皿的膨脹係數、陶瓷的燒製溫度和釉料成分,都會直接影響其在烹飪過程中的錶現和使用壽命。這本書讓我意識到,選擇一件廚具,不僅僅是選擇一個品牌或一個外觀,更是選擇一種材料,一種工藝,一種它所代錶的科學與哲學。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有

![50℃清洗&70℃蒸煮的美味魔法![修订版]:改变温度,提引食物原味,吃得更健康! pdf epub mobi 电子书 下载](https://pictwbook.tinynews.org/0010789723/main.jpg)