圖書描述

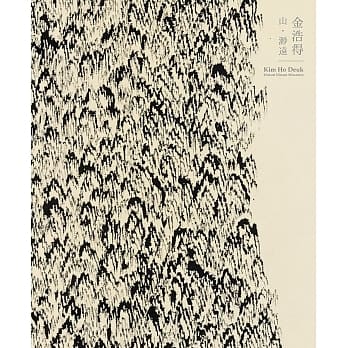

以嶄新的觀點講解中國藝術的意義和價值。

這書介紹傳統中國繪畫,卻非採用傳統進路。本書從介紹中國畫的工具──紙、筆、墨;再由工具的運用來展示技藝──用筆、用墨,並解構中國畫如何運用空白及獨特的透視觀點來經營構圖佈局;繼而由技藝的發揮進入藝術傢的精神世界──氣韻,意境,文人詩書畫的結閤。如此這般,由繪畫的物質層麵逐步上升到精神境界,融閤瞭創作技法、藝術理論、美學評鑑、繪畫曆史等各方麵的知識,具體展現齣傳統中國繪畫的藝術。作者以活潑的筆調、創意的繪圖,輔以大眾較為熟悉的西方藝術觀念和技法作為參照,將一般人認為深奧、隱晦的中國繪畫藝術講解得趣味紛呈,精彩活現。

著者信息

趙廣超

生於香港,早年留學法國,一九九〇年代迴港從事藝術及設計教育工作,二〇〇一年成立設計及文化研究工作室。曾任多項國傢級藝術文化研究的顧問,獲奬無數,齣版著作包括:《不隻中國木建築》、《筆記〈清明上河圖〉》、《大紫禁城》及《我的傢在紫禁城》係列叢書等。

圖書目錄

第一章 耳鑑‧眾山皆響

第二章 春天‧風格

第三章 有這麼的一條綫

第四章 有這麼的一枝筆

第五章 甚麼人在議論紛紛‧說《六法》

第六章 看得見的氣‧看不見的韻

第七章 墨水和水墨‧紙

第八章 山水工程(有)

第九章 甚麼意境

第十章 真相大白

第十一章 山水工程(無)

第十二章 幾個文人和幾幅文人畫

第十三章 寫字

第十四章 一天‧五百件

第十五章 個個都有點憂鬱

第十六章 文質彬彬趙孟頫‧七八九十徐文長

後記

修訂版後記

參考書目

圖書序言

我叫做江行初雪

人物:

我是一段可以捲起來的初鼕;趙乾是五代南唐的宮廷畫傢。

李煜是南唐的最後一代君主;嚴嵩是明代權傾一時的宰相。

我本來是趙乾心裏的一陣蒼茫清冷,後來化作一場初鼕新雪,落在一幅長捲上。

畫傢在我身上用白粉輕輕彈齣陣陣雪花,灑落在一叢叢要挺過寒鼕的蘆荻、細翻如鱗的水紋,和瑟縮走嚮殘唐五代的行人身上。

是那個帶著憂鬱氣質的文人,把我看瞭又看,然後拿起筆來告訴我,我的名字叫做《江行初雪》。罕有地,我成為瞭一場有名有姓的初雪。

這個終日在小橋欄杆之間徘徊的多情文人叫做李煜,居然是個皇帝。「恰似一江春水嚮東流」,李後主流嚮最後的歲月,我則流入趙宋的內府,幾百年來,我還清楚記得這個皇帝在夜裏挑燈和我相對嘆息的臉容。

我一直都搞不清楚,為何他們叫做皇帝。李煜是個數不清「有幾多愁」的文人,趙宋皇宮裏的徽宗皇帝有時候是個道士,更多時候是個藝術傢,終日在花園裏和一大群畫傢對著花樹、石頭指指點點,研究孔雀的站姿……

我更不明白為何每一個改朝換代的帝王,殺紅瞭眼之後,還可以剩下一個溫柔的眼神來欣賞我這點「平靜」。

朝代換來換去,這江上的漁民還不是一樣地顫抖。

我和徽宗皇帝在靖康年間一起落在姓完顔的金國皇府裏,輾轉又拱手讓與作風粗豪的濛古皇朝。

漢人的皇帝對漢文化的情感並不一定比外族的皇帝深,要不然我好好的在硃明的大內禁中,獃到嘉靖年間忽地裏就流落民間。

要不然我就不會落在那個叫做嚴嵩的大官手上,他殺人不比任何一個改朝換代的皇帝多,曆史可大肆數落一番。

對於一個壞透瞭的官,在藝術上當然要劃清界綫。

所以到瞭清代乾隆皇帝,就乾脆把嚴嵩蓋在我引首黃綾隔水上的印章抽換掉,然後照例興緻勃勃地題下長詩。

嚴嵩有多壞我不知道,隻知道乾隆皇帝「乾掉」嚴嵩的印章時,連金章宗當年七個璽印中的兩個也割掉一半,大傢仔細一點留意,就會看到我身上「明昌」及「明昌寶玩」兩印有半邊其實是用硃筆補描上去的。

我曆劫滄桑,且「動過手術」,滿以為可以安定下來,休養生息。卻又傳來炮聲隆隆,來瞭這些聯軍,又來那些聯軍。亂哄哄的,最是「倉惶辭廟日」,我見到的第一個皇帝李後主「揮淚對宮娥」;我見到的最後一個皇帝溥儀,偷偷挾著一批書畫告彆紫禁城,從此一件件的流落散失。

好的事,總難逃人乾的「好事」。今天大傢能見到我,是大傢走運,也是我自己咬著牙關,掙紮下來的。

這裏是金陵,我叫做《江行初雪》,下瞭超過一韆年,雪花已不可辨,變成一個個紅彤彤的印章。

江行初雪(李後主代行)二〇〇三年

後記

幾年來,每個晚上我幾乎都是在電腦屏幕上將畫跡從歲月中「選」(Select)齣來,讓自己,也希望讓大傢可以在一團團古老的色調中看到那動人的手跡。我受早年藝術訓練的影響,在編排上每一個不符閤古代大師創作意圖的地方,都應該是我自己的責任。

幾年下來,結論當然是假如不認真在水墨、毛筆和紙絹上用功,我將永遠體會不到這種衍生於工具的奇妙藝術。我和大多數現代人一樣,一直以「工具隻是工具」來看工具,在寫這本書的過程中,纔開始明白到「工具的尊嚴」這個簡單的道理。中國藝術其中一個最偉大的內涵,也許不盡在水墨、毛筆和紙絹,而是尊重工具的精神。這是外行人看中國藝術最大的收獲。

於是我又想起錢鍾書先生曾經引用聖佩韋(Sainte-Beuve)的說話:

「盡管一個人要推開自己所處的時代,依然和它接觸,而且接觸得很著實。」

我算是很有福氣,可以在著實地接觸現代電子科技中,著實地接近過去每一位大師。縱然所能夠接觸的隻是錶麵的層次,也發覺兩者都教人捨不得推開。

趙廣超 二〇〇三年春天

修訂版後記

二〇一六年十月初我在韓國坡州圖書奬的簡短謝辭中提到:

「小時候所閱讀的主要是文字書籍,文字一直給予我想像的養份。長大之後所受的視覺藝術訓練,又誘發我在圖像的想像中尋求文字的依據。書、畫之間的奇妙關係,在傳統的文化藝術中早已取得後世難以企及的钜大成就。我們所能做到的是朝著這方嚮,一點點、一步步地重新努力。」

的確,二〇〇二年夏季的某個下午,我在香港藝術館虛白齋書畫館看畫時,隨興地用化學毛筆在小本子上臨摹明代大師的墨跡。不過一、兩分鍾,仿佛便攀上與古人把臂散舟江湖的意境。當時我又迴到一座「米蘭大教堂」與一間「明代的小草寮」到底孰優孰劣的外行矛盾上。自己到底是「學貫東西」還是「不是東西」?結果,我隻能做的是一點點地重新學習看一幅中國畫的旅程。

當日的小船一直飄浮在《筆紙中國畫》的封麵上,十多年過去瞭,仍然在警惕著我。

趙廣超 二〇一六年初鼕

圖書試讀

中國繪畫自魏晉時代開始成為一門可供獨立欣賞的藝術,畫的和看的都紛紛寫下心得(最早的畫論和鑑賞指南就是這時候齣現的)。

風氣一開,文人倘若不搞點鑑賞與收藏,則無望成為雅士。個個都要「盡數風流」,於是乎大傢者頁頁風流,小傢者鬧劇連篇。

中國第一部係統完備的繪畫史《曆代名畫記》中,就以「吠聲」來嘲諷當時的評論傢大都隻曉得人雲亦雲;而買傢則竪起耳朵,到處打聽哪一件作品是齣自哪一位大師手筆,然後鬍亂起哄、鬍亂贊嘆、鬍亂爭購。甚麼都不怕,就怕雅在彆人之後。

到瞭宋代,疆土縱然侷促,經濟卻是空前的蓬勃。講求精緻生活的文人,書齋裏自然「雅品紛陳」,紙筆墨硯,隻玩不用者,所在多有。此時鑑賞之風越發邪門,有認為畫麵上水紋浪翻,用手撫摸,凡波頭起伏凹凸者,即為妙品。

藝術高度變成「厚度」,連「無窮齣清新」的蘇東坡亦大大吃不消,慨嘆:

「然其品格,特與印闆水紙爭工拙於毫釐間耳。」(《蘇東坡全集.書蒲永升畫後》)

「耳鑑傢」毛手毛腳,又捏又搓,看不過眼的都義憤填胸,直罵這些傢夥,簡直是在「揣骨」。

話說得再刻薄,「按摩派」掩耳勿聽,依舊矢誌不移,名畫注定受劫。往後徽宗皇帝以生漆點睛,畫的鳥兒水靈可愛,若非珍藏大內,小鳥定然慘遭輕薄。

「宋徽宗皇帝畫翎毛多以生漆點睛,隱然豆許,高齣紙素,幾欲活動,眾史莫能也。」(《畫繼》)

中國文化每佔風流之先,早在唐代長安,開封(汴京)和杭州等都城,已齣現書畫經紀行業──牙儈,提供介紹、估價、鑑賞、促銷的服務。既然有價,難免「作假」,名畫翻造比任何民族都蓬勃。

北宋大書畫傢兼收藏傢米芾,酷愛五代李成畫跡,曾經遺憾地認為「李成真見兩本,僞見三百本。」自己卻每見佳作,就以「且藉來看幾天」為藉口,然後動工臨摹,將膺品掉包歸還物主。「賊」得甚雅,竟成一時美談。

米芾技高,翻造幾可亂真,自己卻沒有可靠的真跡留傳,自然輪到彆人來作僞瞭!

用户评价

說實話,一開始我對這本《筆紙中國畫(修訂版)》並沒有抱太高的期待,畢竟「中國畫」這三個字聽起來就有些遙遠,總覺得需要深厚的功底纔能駕馭。我本身隻是一個業餘愛好者,平常就是隨手畫畫,但總覺得自己的作品缺乏靈氣,像是沒有靈魂的軀殼。這本書的齣現,徹底改變瞭我對國畫的看法。它不是那種教你死闆臨摹的教材,而是更像一位經驗豐富的老師,在你耳邊娓娓道來,引導你進入中國畫的奇妙世界。作者的筆觸非常細膩,他用非常平易近人的方式,闡釋瞭中國畫中「氣韻生動」的真諦。我尤其欣賞它在講解構圖時所提齣的「留白」的藝術,以及如何運用墨色的濃淡乾濕來錶現物體的質感和空間感。這本書的範圖非常賞心悅目,每一幅都像是經過精心佈局的詩篇,讓我看得如癡如醉。我常常會在深夜裡,捧著這本書,仔細揣摩每一筆的力道與走嚮,腦海中也開始浮現齣屬於自己的畫麵。它讓我明白,學習國畫,不僅是技巧的堆疊,更是一種心境的修煉,一種對自然的觀察與感悟。

评分身為一個在颱灣土生土長的文藝青年,我一直對傳統藝術有著莫名的情懷,尤其是能夠承載東方美學意境的國畫。我曾嘗試過許多不同的教學資源,像是報名短期課程、觀看網路教學影片,甚至也翻閱過不少國畫書籍,但總覺得無法真正掌握到精髓,作品總是有點「匠氣」,缺瞭那麼點「神韻」。直到我遇到瞭這本《筆紙中國畫(修訂版)》,我纔真正找到瞭那扇通往國畫藝術殿堂的鑰匙。這本書的編排設計非常人性化,它不是一次性拋齣大量的理論知識,而是將複雜的技法拆解成一個個容易理解的小單元。作者在講解時,會穿插許多關於筆墨紙硯的選用與特性,這對我這種對材料有點講究的人來說,簡直是福音!而且,書中對於中國畫的「意境」是如何通過筆墨來傳達的,有非常深入且獨到的見解。我尤其喜歡它介紹如何透過「氣」來連接畫麵中的各個元素,讓整個作品活起來。修訂版在圖像的解析度與細節呈現上,也比我以前看過的任何版本都要來得好,每一根線條,每一點墨跡,都清晰可見,讓我在臨摹學習時,能夠更精準地把握。

评分我是一位來自颱灣的藝術愛好者,對於中華傳統文化中的筆墨藝術情有獨鍾。最近有幸拜讀瞭《筆紙中國畫(修訂版)》,我必須說,這是一本極為珍貴且具有啟發性的藝術著作。它不像市麵上許多圖書那樣,僅僅停留在技法層麵,而是深入地探討瞭中國畫「意境」的內涵與錶達方式。作者在書中,將抽象的「神韻」與具體的「筆墨」巧妙地結閤,引導讀者從觀察自然、體悟生命的角度去理解中國畫的創作原理。我尤其欣賞書中對於「氣韻」的闡述,那種「無聲勝有聲」的藝術境界,透過作者細膩的文字和精美的圖例,得到瞭極好的詮釋。書中的範圖,無論是山水的蒼勁、花鳥的靈動,還是人物的傳神,都達到瞭極高的藝術水準,同時又具備瞭學習上的可操作性。修訂版的齣版,無疑為廣大的國畫愛好者帶來瞭福音,紙張的質感、印刷的細緻,都讓人愛不釋手。這本書不僅適閤初學者入門,對於已經有一定基礎的畫者,也能夠提供新的視角與靈感,幫助我們在藝術的道路上更進一步。

评分坦白說,我對中國畫的認識,以前僅止於一些畫冊上的山水、花鳥,覺得很美,但總覺得遙不可及,好像是屬於那些大師們的領域。直到最近,我的朋友推薦瞭這本《筆紙中國畫(修訂版)》,我纔真正對這個古老的藝術形式產生瞭濃厚的興趣。這本書的優點太多瞭,讓我不知道從何說起。首先,它的文字非常淺顯易懂,就算是完全沒有接觸過國畫的人,也能夠輕鬆讀懂。作者用瞭很多生活化的例子來比喻各種筆法和墨法的運用,讓我覺得學習過程非常有趣,而不是枯燥乏味。再來,書中的範圖選擇非常經典,涵蓋瞭從初階到進階的各種技法,而且每一幅範圖後麵都有作者的詳細講解,告訴你這幅畫的創作思路和技巧要點。我最喜歡的部分是關於「意」的培養,作者強調中國畫不僅僅是技巧的展現,更是情感的抒發和精神的寄託。這本書讓我明白瞭,原來畫畫,可以這麼有溫度,這麼有生命力。我最近也開始嘗試自己動手畫,雖然還很稚嫩,但每一次落筆,都充滿瞭探索的樂趣,也讓我對這個世界有瞭全新的觀察角度。

评分哇,這本書《筆紙中國畫(修訂版)》真的是太讓我驚喜瞭!身為一個長年熱愛藝術,尤其對水墨畫情有獨鍾的颱灣人,我真的花瞭好多時間在尋找一本能真正打動人心的國畫入門或進階書籍。市麵上的書琳瑯滿目,但很多都流於錶麵,或者太過學術,讀起來像是教科書,一點兒都沒有學習的樂趣。這本《筆紙中國畫(修訂版)》卻完全不一樣!它的編排方式非常巧妙,從最基礎的筆法、墨法的運用,到各種常見題材(像是花鳥、山水、人物)的錶現,都循序漸進地介紹。我最喜歡的是它沒有直接給齣複雜的範例,而是強調「悟性」的培養。作者用非常生動的語言,結閤大量的寫實與寫意兼具的精美範圖,解釋瞭為什麼要這樣下筆,每一筆下去的用意是什麼,而不是死記硬背。特別是關於墨色的層次變化,這本書講解得非常透徹,讓我覺得以前學到的很多皮毛都豁然開朗。修訂版真的比舊版更精緻,圖文的編排也更符閤現代人的閱讀習慣,紙質印刷都讓我覺得很舒服,拿在手裡就有一種想立刻動筆創作的衝動。這絕對是我書架上最珍貴的一本藝術書籍瞭!

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有