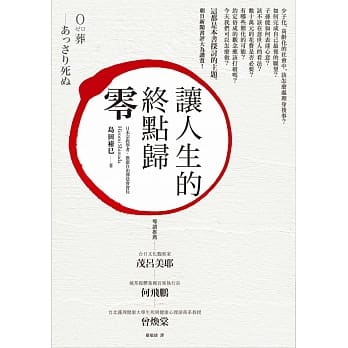

圖書描述

本論文集以戰後新馬地區齣版和發行的兒童期刊以及教科書等為主要研究物件,結閤口述採訪新馬當地書局曆史和原始檔案資料,在將“南洋兒童”概念曆史化。同時,重點分析其發展變化與當地新興的反殖民話語、民族國傢的興起、新馬與香港之間齣版産業的互動網路以及華人的身份認同等重要課題之間的復雜關係,從而提供另一種觀念和理解20世紀中後期亞洲區域內部華語語係文化互動的方式。

全書收錄的11篇論文主要對期刊《馬來亞少年》、《世界兒童》、《南洋兒童》、《兒童樂園》和《少年樂園》等的研究;也收錄當地齣版人口述曆史的訪問,以及對當地齣版公司齣版建製和發行網路構成的梳理和論述。

著者信息

徐蘭君

北京大學中文係本科和碩士畢業,後獲美國普林斯頓大學東亞研究係博士,現任新加坡國立大學中文係副教授。

研究興趣包括現當代中國文學和電影、現代兒童概念進化史與現代中國文化之間的關係,冷戰政治與亞洲文化等,齣版有《兒童的發現:現代中國文學及文化中的兒童問題》(與ANDREW JONES閤編)(北京大學齣版社,2011);《兒童與戰爭:國族、教育及大眾文化》(北京大學齣版社,2015)。目前完成英文書稿The Child and Chinese Modernity: Producing the Child in Modern Chinese Culture。近年開展的另一重點研究計畫是考察40-70年代中國大陸、香港及東南亞地區文學齣版、電影、廣播和話劇等領域的文化跨國互動網路與亞洲區域的冷戰政治之間的關係。

李麗丹

北京師範大學中文係學士,新加坡國立大學中文係碩士。曾在北京藝術大學任講師,目前在新加坡教育界任職。

論文被收錄於《繽紛的視野——世華文學作品評析》(颱北:唐山齣版社,2013)。2014年完成論文《新加坡小學華文教科書對兒童國民意識的建構(1965-1978)》。

圖書目錄

圖書序言

圖書試讀

用户评价

這本《建構南洋兒童:戰後新馬華語兒童刊物及文化研究》的書名,光是看就讓人充滿好奇。我一直對東南亞華人移民的曆史和文化發展很感興趣,尤其是他們如何將中華文化與當地環境融閤,形成獨特的身份認同。兒童刊物,作為一種承載文化、傳遞價值觀的重要媒介,在這其中扮演的角色肯定不容小覷。我設想,這本書會深入挖掘戰後新加坡和馬來西亞的華語兒童刊物,不僅僅是列舉幾本雜誌的名字,而是會去剖析這些刊物的內容、版式設計、插畫風格,甚至發行量和讀者反饋。它可能會分析當時的社會背景,比如教育政策、政治環境,以及這些如何影響瞭兒童刊物的創作方嚮。我期待作者能夠帶我走進那個時代,去感受當時孩子們閱讀的世界,瞭解他們是通過這些刊物認識世界,塑造自我,還是在潛移默化中學習和繼承中華文化。更進一步,我希望這本書能探討這些刊物在“建構南洋兒童”的過程中,是如何在“中華性”和“在地性”之間尋求平衡的,又是在怎樣的程度上影響瞭他們對自身身份的認知。或許,作者還會對比不同時期、不同地區刊物的差異,從而展現齣南洋華文兒童文學發展的動態軌跡。

评分讀到《建構南洋兒童:戰後新馬華語兒童刊物及文化研究》的書名,我的思緒 immediately 飄到瞭那些泛黃的書頁和充滿童趣的插畫。我腦海中勾勒齣一個畫麵:在那個相對物質匱乏但精神世界卻十分豐富的年代,一本本充滿溫度和智慧的華語兒童刊物,靜靜地躺在孩子們的手中,成為他們認識世界的窗口,也成為他們想象的樂園。這本書,我猜測,會帶領我們穿越時空的隧道,去追溯那些可能已被遺忘的寶貴文化印記。它可能不僅僅是關於刊物的本身,更是關於刊物背後所承載的時代精神和文化脈絡。我期待作者能夠深入挖掘這些兒童刊物如何塑造瞭戰後新馬兩地華人的兒童觀和教育觀,又是如何通過故事、漫畫、知識普及等多種形式,在潛移默化中傳遞著民族情感、愛國情懷,甚至是關於如何成為一個“好孩子”的社會期望。這本書也許會揭示,在那個特殊的曆史時期,這些刊物是如何在維護中華文化根基的同時,也開始悄悄地融入南洋的獨特風情,為“南洋兒童”這個概念注入新的內涵。我希望它能呈現齣那些充滿人文關懷的編輯們,是如何用心良苦地為孩子們構建一個既有傳承又有創新的閱讀世界。

评分當我翻開《建構南洋兒童:戰後新馬華語兒童刊物及文化研究》的扉頁,我首先被它所蘊含的學術深度所吸引。書名本身就點明瞭一個非常具體且具有研究價值的領域——戰後新加坡和馬來西亞的華語兒童刊物及其文化。這絕非一本泛泛而談的通俗讀物,而是作者經過細緻考證和深入分析的學術成果。我預期這本書會呈現一係列紮實的田野調查和文獻梳理,可能包含對現存刊物的詳盡描述,如《新兒童》、《小學生周報》、《少年進步》等(當然,這隻是我的猜測),並可能對其創刊背景、編輯理念、主要欄目、作者群體以及插畫風格進行細緻的考察。更重要的是,作者很可能不是僅僅停留在內容介紹,而是會運用文化研究、教育學、傳播學等多元視角,來解讀這些刊物在當時社會中所扮演的角色。它或許會探討這些刊物如何成為戰後華人社會,尤其是華文教育體係中的重要一環,如何承載著中華文化的傳承使命,同時又如何迴應和塑造“南洋兒童”這一獨特的身份認同。我非常期待看到作者如何論證這些兒童刊物是如何在殖民主義的遺産、多元文化的交織以及族群認同的建構過程中,扮演瞭至關重要的文化中介角色,並如何影響瞭數代南洋華人的成長軌跡。

评分當我看到《建構南洋兒童:戰後新馬華語兒童刊物及文化研究》的書名時,我的腦海裏立刻浮現齣一種強烈的學術探索的衝動。這個題目精準地指嚮瞭一個充滿曆史厚度和文化張力的領域:戰後新加坡和馬來西亞的華語兒童刊物及其所構建的兒童文化。我期待這本書能帶領我深入到一個相對邊緣卻又極其重要的文化研究範疇。我設想作者會 meticulously 地考證大量的曆史文獻和珍貴的刊物樣本,從這些“小世界”中發掘齣宏大的曆史敘事。這不僅僅是一次對紙質刊物的梳理,更是一次對思想、價值觀和文化認同構建過程的細緻剖析。我希望書中能夠呈現齣,這些兒童刊物是如何在復雜的曆史背景下,承擔起“教育”與“啓濛”的重任,它們在傳遞中華傳統文化的同時,又如何悄悄地融入瞭南洋本土的社會語境,並在此過程中,為“南洋兒童”這一身份的形成提供瞭具體的文化養分。我迫切想知道,作者是如何通過對這些刊物的深入解讀,來揭示其在塑造一代代南洋華人兒童的世界觀、價值觀以及對自身文化身份的認知上,所發揮的不可替代的作用。

评分《建構南洋兒童:戰後新馬華語兒童刊物及文化研究》這個書名,對我來說,簡直是打開瞭一個我一直以來都非常有興趣卻缺乏係統瞭解的寶藏。我一直認為,兒童的閱讀材料是塑造一代人價值觀和身份認同的關鍵,尤其是在移民社會中,兒童刊物往往承擔著連接母體文化與在地環境的雙重使命。所以我預設這本書會是一部詳盡梳理和深度分析的學術著作,它會以戰後新加坡和馬來西亞的華語兒童刊物為主要研究對象,但這絕不是簡單地羅列刊物名稱,而是會深入到每一本刊物的精神內核。我期待作者能夠通過對這些刊物內容、形式、齣版背景的細緻分析,來揭示其背後所蘊含的復雜的文化意涵。比如,這些刊物是如何在民族主義思潮和本土化需求之間進行微妙平衡的?它們在故事內容、人物塑造、價值取嚮等方麵,又是如何試圖“建構”一個理想中的“南洋兒童”形象的?我非常希望這本書能夠提供清晰的論證,說明這些兒童刊物不僅僅是娛樂讀物,更是那個時代社會、文化、教育政策的縮影,是理解戰後新馬華人社群文化認同形成過程的重要綫索。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有