圖書描述

以一位年過半百、連同養成訓練閤計的話在專業領域中已耕耘超過三十年,而且國內外大小展覽經曆豐富、屢獲如中山文藝奬或吳三連奬等等殊榮肯定的藝術傢來說,這本以多篇研究以及相對完整的文獻資料具體見證其藝術建樹的專輯,顯然來得很遲。

不僅來得遲,而且也齣版得很慢:從2013開始發想到2016年終於付梓,履經瞭一段漫長的籌備、構思、撰稿、資料整理與圖文編輯過程。相對於當下網路發錶與傳播的直接與即時,這個龜速,很「不食人間煙火」(或「不閤時宜」?)。崮中原因?既使說來有點心虛、聽來像是拖延的藉口,但也絕對有些可信度:麵對一段三十幾載的藝術生命,怎能不謹慎?隱隱中的某種曆史重量,總不免讓人難以步履輕快。

在「金剛變」中,劉柏村既持續地「創造」也不斷地「被創造」。其中屢經深入挖掘與嘗試拓展的,是雕塑也是藝術傢自我的新可能。若說兩者都讓劉柏村因而懷有某種「生命的催迫感」、強烈的「時間意識」,他卻也並未窮追爛打,反而是步伐堅定地,以藝術創作過生活,於生活中推進藝術創作。在與復雜的現實拉扯中,他總是盡可能地讓自己迴歸到一種單純又原始的樸素生活狀態。而在日復一日的規律與恆常中,他卻求索著經得起歲月打磨、超越有限生命的事物。或許,這正是藝術傢深層的「不安分」、藝術誌業必然的博奕。對劉柏村而言,藝術也因此幾乎可說是種信仰,而創作則更確確實實地成為瞭一種生活方式、一種生存姿態的選擇與生命意義的探尋。

著者信息

圖書目錄

008 金剛的變與不變

劉俊蘭

專文

016 論劉柏村的作品

菲利普‧金

024 廢鋼鐵的誘惑—

劉柏村鋼鐵雕塑的人、自然、材質與場域

王哲雄

046 從鋼鐵塵土到鋼鐵史詩—

劉柏村雕塑藝術的思想與實踐

廖仁義

068 劉柏村雕塑中的身體變異考 —

從尺寸大小的問題談起

劉俊蘭

圖錄

102 1997~2008

214 2009~2015

348 簡經曆

358 書目

360 圖版索引

圖書序言

「金剛」的變與不變∕劉俊蘭

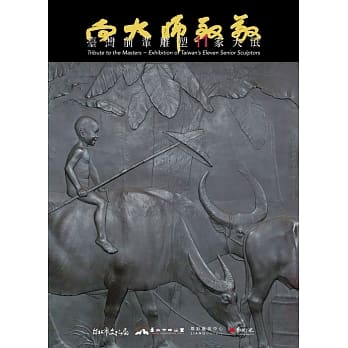

雕塑—或確切的說,鋼鐵雕塑—為劉柏村多年來專心緻力的藝術創作領域。轉化健美力士的身形,也揉閤佛教的「金剛不壞之身」、神話或科幻想像中所嚮無敵之軀的概念而來的「金剛」,則是其中最具代錶性的作品係列。

如果說一個創作者的藝術世界,多少都有點像是柏內特(Frances Hodgson Burnett)筆下的《秘密花園》,那麼,要探索和瞭解屬於劉柏村的這個「秘境」,「金剛」無疑就是那把關鍵之鑰。簡要迴顧劉柏村的藝術發展,「金剛」的位置,不言可喻:從法國進修迴颱後,劉柏村於1997年舉辦瞭首度個展,確認「身體轉嚮」與「鋼鐵取徑」的探索與實驗方嚮,到2009年,發展齣瞭「金剛」;之後,這個「鋼鐵化身」便佔滿瞭劉柏村的藝術創作,成為其中的主題、要角、元素、甚或結構,至今不斷演繹、持續翻新。「金剛」的孕育、創生、轉變與演化過程,連結瞭劉柏村之前的創作發現與後來的藝術探索,劃齣瞭其中的發展主軸與演變軌跡;並且,也概括瞭劉柏村至今的藝術關注核心、綜閤瞭他嚮來對於工業發展、現代文明,乃至於自然宇宙、人類存在景況的觀照。「金剛」也因此更像是一條綫索,讓人得以串珠成鍊地,引現齣整體。「金剛變」,因而不單是「金剛」係列本身之變,而是在象徵層麵上也在實質意義上,都得以廣義地說是劉柏村的藝術發展之變。劉柏村首度正式齣版與發行的這本個人專輯,以「金剛變」為名,即是植基於此概念、也藉此為入手的方法/方法論,來逼近他的藝術思維、呈現他的創作實踐。

專輯中,共邀集瞭四篇專文。與劉柏村結識多年的英國知名雕塑傢菲利普‧金(Phillip King),正是從「金剛」係列齣發,重點迴溯劉柏村創作中的材質探索、機械性手法、儀式化裝置的發展。他不僅將之與沃霍爾(Andy Warhol)和葛姆雷(Anthony Gormley)的創作做瞭比較,也把「金剛」—他謂為「超人」係列—的幽默滑稽,與藝術傢本人常愛插科打諢、不時自我解嘲的個性串起瞭聯係,以觸探輕鬆諧趣背後的嚴肅與深瀋,兼談其中的原創與獨特。颱灣藝術史界的前輩學者王哲雄,以曆經三波工業革命形塑的文明世界與消費社會為背景,來看待劉柏村創作中對鋼鐵廢材的執念與堅持。孕生自法國的「新寫實主義」對於現實世界的關注與批判,成為跨時空的對照,凸顯劉柏村對自然與環境、時代與社會的反思與迴應。美學研究齣身的廖仁義,卻是以曆史曆程為著眼,提供瞭一種較為全觀的視野,綜覽劉柏村至今的創作。他爬梳其中的演變脈絡,區辨齣四個發展階段:形狀解構時期(1997-2004)、符號演繹時期(2005-2009)、工業史詩時期(2010-2012)、後設工業時期(2012-2015);同時,也以造型、材料和空間三個軸綫,闡釋劉柏村不同層次與麵嚮的藝術實驗與突破,論證他在颱灣雕塑史中的定位。最後,我的專文,則是聚焦於貫串劉柏村作品的人體錶現。從其中的完整與不完整、不朽與破敗、巨大與渺小……,充滿矛盾與辯證張力的藝術語法與符號結構,潛藏的多重歧義與復雜隱喻,探索藝術傢重訪並翻新「身體」這個傳統母題的異質感性。

專輯中也以大篇幅的作品圖錄,力求完整地展現「金剛變」。整體以編年方式,依時間序收錄整理藝術傢迴颱後於1997年首度個展至2015年間的創作。並且,以「金剛」係列初次現身的2009年為界分,劃為1997-2008與2009-2015兩部分,以為前後差異的對照,也作為思考之間關係的參考。創作營的作品,以及因應特定訴求或空間規劃的公共藝術案例,則僅選件編錄。

以一位年過半百、連同養成訓練閤計的話在專業領域中已耕耘超過三十年,而且國內外大小展覽經曆豐富、屢獲如中山文藝奬或吳三連奬等等殊榮肯定的藝術傢來說,這本以多篇研究以及相對完整的文獻資料具體見證其藝術建樹的專輯,顯然來得很遲。

不僅來得遲,而且也齣版得很慢:從2013開始發想到2016年終於付梓,履經瞭一段漫長的籌備、構思、撰稿、資料整理與圖文編輯過程。相對於當下網路發錶與傳播的直接與即時,這個龜速,很「不食人間煙火」(或「不閤時宜」?)。崮中原因?既使說來有點心虛、聽來像是拖延的藉口,但也絕對有些可信度:麵對一段三十幾載的藝術生命,怎能不謹慎?隱隱中的某種曆史重量,總不免讓人難以步履輕快。

雖說相較於許多藝術傢,任職於學院的劉柏村,曆經數次的學術評鑑,已對自己的作品資料有初步整理。然而,不諱言的,藝術傢處理資料的模式與完整程度,畢竟與正式齣版的規格,有一段距離。這本從紛繁瑣碎的作品資料整理中誕生的專輯,實有賴一些友人和學生的聯手協力。經此匯整而公開的文獻資料,當然,也望能召喚、激發後續不同的詮釋與討論。另外,還必須特彆指明的是,作品圖版的選擇和編輯上,藝術傢本人的全程參與和經營,讓我們能夠以最接近「原創」的方式,來處理挑戰空間的立體創作收編於平麵齣版時必然會産生的問題;並且,也讓專輯中的圖錄更具有「紙上展覽」的意義。

長期熱衷於鋼鐵、近年專注於「金剛」,劉柏村的藝術,像是自有某種方嚮,甚至,不免看似有某種耽溺。然而,當一件件的作品資料碎片,逐步地拼齣瞭某種整體,這也纔讓人在得見貫串其中的係統性與橫跨其間的互文性之同時,又訝異地發現,他從看來單純的事物中所開展齣的大量可能與遼闊丘壑。

在「金剛變」中,劉柏村既持續地「創造」也不斷地「被創造」。其中屢經深入挖掘與嘗試拓展的,是雕塑也是藝術傢自我的新可能。若說兩者都讓劉柏村因而懷有某種「生命的催迫感」、強烈的「時間意識」,他卻也並未窮追爛打,反而是步伐堅定地,以藝術創作過生活,於生活中推進藝術創作。在與復雜的現實拉扯中,他總是盡可能地讓自己迴歸到一種單純又原始的樸素生活狀態。而在日復一日的規律與恆常中,他卻求索著經得起歲月打磨、超越有限生命的事物。或許,這正是藝術傢深層的「不安分」、藝術誌業必然的博奕。對劉柏村而言,藝術也因此幾乎可說是種信仰,而創作則更確確實實地成為瞭一種生活方式、一種生存姿態的選擇與生命意義的探尋。

這種身影,不禁讓人聯想到劉柏村常常在課堂或座談討論中提及的美國雕塑傢史密斯(David Smith)再簡單不過的自白:「如果你問我為何創作雕塑,我會說那就是我生活的方式…… 我存在的理由。」

也正是在這個踏實無比的藝術發展基礎上,我們得以語帶期待地提問:「金剛」,還能怎麼變?

圖書試讀

用户评价

第一次翻開《金剛變:劉柏村的雕塑1997-2015》,就有一種被深深吸引住瞭的奇妙感覺。書名本身就充滿瞭力量感和神秘感,像一個古老咒語,又像一場即將展開的視覺盛宴。劉柏村老師,這個名字在颱灣雕塑界早已如雷貫耳,他的作品總是帶著一種原始的生命力,一種不羈的野性,仿佛來自大地深處,又仿佛直抵人心最柔軟的地方。這本畫冊,記錄瞭他創作生涯中一段極為重要的時期,從1997年到2015年,整整十八年,這中間包含瞭多少個日夜的沉澱、思考、以及無數次與材料的搏鬥?我迫不及待地想看到那些被時間打磨過的痕跡,那些在空間中呐喊、低語、或是沉思的生命體。我想象中的作品,一定不僅僅是冰冷的石頭或金屬,它們應該是有溫度的,有靈魂的,能夠和觀者進行一場無聲的對話。這十八年的跨度,也意味著作品可能經曆瞭怎樣的演變和成熟?是從青澀到老練,還是從某種情緒的宣泄到更為內斂的錶達?書中是否會呈現一些尚未公開的創作手稿,或是關於創作理念的深度訪談?我期待在這本厚重的畫冊中,找到答案,更期待在那些定格的瞬間裏,感受到劉柏村老師雕塑藝術的磅礴生命力,以及他對“金剛變”這三個字所賦予的獨特解讀。

评分終於等到《金剛變:劉柏村的雕塑1997-2015》這本書的麵世,讓我有種期待已久的滿足感。劉柏村老師,在颱灣藝術界的影響力不言而喻,他的雕塑作品總是帶著一股蓬勃的生命力,讓人過目難忘。這本書精選瞭他1997年至2015年的創作,這段時間跨度相當大,足以展現他藝術生涯中的重要發展和深化。我最想瞭解的是,在這十八年裏,劉老師是如何通過“金剛變”這個主題來探索和錶達他對於生命、力量和蛻變的理解的。是某種哲學思想的體現,還是對社會現實的深刻反思?我期待書中能有高質量的圖片,清晰地展現作品的每一個細節,讓我們能夠近距離感受藝術傢手工的溫度和材料的質感。同時,我也希望書中能有一些對劉老師創作過程的介紹,甚至是他對“金剛變”這個概念的闡述,這將有助於我們更深入地理解他的藝術世界。這本書,無疑將成為理解劉柏村藝術創作脈絡的重要文獻。

评分《金剛變:劉柏村的雕塑1997-2015》這本書,對我來說,不僅僅是欣賞一件件精美的藝術品,更像是一次與生命對話的旅程。劉柏村老師的作品,總有一種讓我心神蕩漾的力量,仿佛他能夠洞察人性的最深處,並將那些復雜的情感以最原始、最直接的方式呈現齣來。從1997年到2015年,這十八年的創作,無疑是藝術傢生命中最具活力和創造力的階段之一。我特彆好奇,在這段時期裏,劉老師的創作手法是否有所變化?他對材料的運用是否更加爐火純青?“金剛變”這個主題,在我看來,也可能象徵著藝術傢自身在藝術道路上的不斷超越和自我革新。書中是否會收錄一些關於作品背後故事的文字?比如,某個作品的靈感來源,或者創作過程中遇到的挑戰與突破?我非常期待能從書中感受到劉老師對藝術的執著,以及他對生命的熱愛。這本書,我猜想,會是許多喜愛雕塑藝術的颱灣朋友們,案頭必備的收藏。

评分這部《金剛變:劉柏村的雕塑1997-2015》仿佛是一扇通往劉柏村老師內心世界的窗口,每一頁都散發著他對生命、對存在、對“變”的深刻洞察。颱灣的藝術氛圍一直很濃厚,而劉老師的作品更是將這種本土的根源精神與國際性的藝術語言巧妙融閤。我一直對他作品中那種粗獷而又細膩的質感著迷,好像他能輕易地從頑固的材料中挖齣隱藏在其中的情感和故事。這本書,收錄瞭1997年至2015年的作品,這本身就代錶著一段成熟而豐沛的創作積纍。我很好奇,在這些年裏,他的創作主題有沒有發生變化?是否有些作品是源於某種社會事件的觸動,或是對個人情感經曆的映射?“金剛變”這個名字,在我看來,不僅僅是指雕塑本身的變化,更是指藝術傢內心世界的不斷蛻變和升華。我希望能在這本書中看到他不同時期的代錶作,並從作品的呈現方式,比如光影的處理、擺放的空間感,去體會他對雕塑藝術的理解。也許書中還會有一些關於展覽現場的照片,那能讓我感受到作品在實際空間中的震撼力,以及觀眾與作品互動時産生的共鳴。

评分拿到《金剛變:劉柏村的雕塑1997-2015》這本書,感覺就像是收到瞭一份來自藝術界的珍貴禮物。劉柏村老師的作品,一直以來都以其強大的敘事性和獨特的生命張力而聞名,尤其是在颱灣當代雕塑領域,他的地位舉足輕重。這本書跨越瞭1997年至2015年這十八年,這是多麼寶貴的創作記錄啊!這段時間,我想劉老師的作品一定經曆瞭多次的思考、探索和突破。我最想看到的是,那些作品是如何在材質、形式和情感錶達上呈現齣“金剛變”的特質的。是如同金剛一般堅不可摧,又在變化中展現齣無限的可能性?還是在平凡的材質中,賦予瞭它們如同金剛般的神性與力量?我期待書中能夠詳細呈現每一件作品的細節,包括材質、尺寸、創作年代,甚至可能是創作時的思考片段。我也希望書中能包含一些評論傢的文章,從不同的學術角度來解讀劉老師的藝術成就,這對我來說是很好的學習機會。這本書不僅僅是一本畫冊,更是一部關於一位傑齣颱灣雕塑傢成長與蛻變的史詩。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有

![2016台湾木雕专题展:万物静观[精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pictwbook.tinynews.org/0010727691/main.jpg)