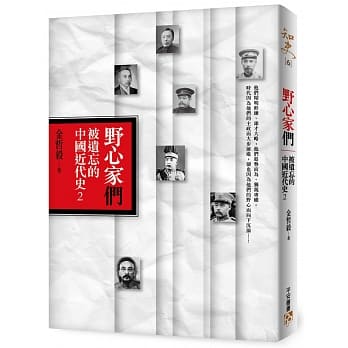

圖書描述

「今立吾國,以道德仁愛為主,除去種族之見,國際之爭,王道東土,當可見諸實事,凡我國人,望共勉之。」──溥儀,〈滿洲國執政宣言〉

「滿洲乃係帝國曾經賭國運以拯救其危機之地,爾來二十有七年,我官民一緻參與該地方之開發與苦心經營之結果,緻有今日之繁榮,現該地已成為與帝國不可分離之關係。」──〈日本承認滿洲國之中外聲明書〉

「九一八事變」後,一批反對滿洲國的中國民族主義者,四處網羅所能找到的材料,試圖證明滿洲國存在之「人為」與不閤法性。如今這群人的身分已不可考,但是他們所留下來的史料,卻讓今人得以一窺當年中華民國、滿洲國、日本國三種不同的觀點,是如何在中國民族主義的浪潮下被呈現。是一本珍貴的民國史料集,值得對東亞史、民國史、中日關係史有興趣之讀者收藏。

(本書原由東北問題研究會於一九三二年齣版,當時書名為《倭製滿洲國》。今重新齣版後,新增一副書名,作《倭製滿洲國:中國民族主義者眼中的他者》。)

本書特色

●絕版史料重現之全新修訂版本

●本書原汁原味呈現當時中國民族主義者觀點,為今日書市上少見。

著者信息

原著/張餘生

東北問題研究會成員,生平不詳。

主編/蔡登山

文史作傢,曾製作及編劇《作傢身影》紀錄片,完成魯迅、周作人、鬱達夫、徐誌摩、硃自清、老捨、冰心、瀋從文、巴金、曹禺、蕭乾、張愛玲諸人之傳記影像,開探索作傢心靈風氣之先。著有:《人間四月天》、《傳奇未完──張愛玲》、《色戒愛玲》、《魯迅愛過的人》、《何處尋你──鬍適的戀人及友人》、《梅蘭芳與孟小鼕》、《民國的身影》、《讀人閱史──從晚清到民國》等十數本著作。

圖書目錄

序二

緒言

第一章 暴日併吞東北之陰謀

第二章 武力佔領之前後

第一節 佔領前之準備

第二節 佔領後之布置

第三章 攫取政權之僞組織

第一節 僞地方維持會之設立

第二節 僞自治指導部之設立

第四章 三省僞省政府之製造

第一節 僞奉天省政府之樹立

第二節 僞吉林省政府之樹立

第三節 黑哈政權之淪喪

第五章 日軍包辦僞國運動之經過

第一節 交換建設僞國意見

第二節 僞造代錶民意機關

第三節 僞最高行政委員會之成立

第四節 召開僞建國會議

第五節 所謂建國運動之形形色色

第六章 傀儡登場僞國成立

第一節 傀儡溥儀入選

第二節 傀儡登場現形記

第三節 慶祝僞國日人狂歡

第七章 僞政府之荒謬措施

第一節 日人對行政權之操縱

第二節 日人對經濟權之劫奪

第三節 日人對軍事警備之包辦

第八章 日本官吏之醜態

第一節 賄賂公行

第二節 互相傾軋

第九章 各方對僞國之態度

第一節 歐美人士之論見

第二節 國人否認之一般

第三節 東北民眾之抗爭

第十章 日本對僞國之自造自認

第一節 日本承認僞國之經過

第二節 日本準擬以僞國為保護國

結論

附錄一:國民政府否認僞國宣言集錄

附錄二:僞國成立宣言及對外通告

附錄三:僞國組織一覽

附錄四:僞國重要官吏一覽

附錄五:僞國日本官吏一覽

圖書序言

日本三十年來,處心積慮,以謀吞併我東北,實行其大陸政策,時至今日,其陰謀可謂完全暴露矣,僞國雖已成立,究其前途如何,將來有無轉變,不屬本書範圍,吾人亦雅不欲有所預斷,但僞國既已成立,事實如此,亦無須諱而不言,我政府無論能否即下決心收復失地,抑暫忍辱負重,準備將來,但對於現在東北之僞組識,究有認識與研究之必要,所謂﹁知己知彼﹂者是也,今編述此書,亦本斯旨,藉以警惕將來,並供國人之參考,惟自東北被佔後,交通隔絕,無論攜帶與郵遞,苟有不利於日方及僞國者,雖寸紙隻字,亦不易通過,故草此書時,收集材料大感睏難,著者雖曾親曆其境目睹耳聞,非止一日,然僅能就記憶所及,並參考所得,整理成篇,略將僞國事實及經過報告國人,聊供研究僞國組織者之一種參考,所冀海內明達,進而教之,著者幸甚!

圖書試讀

傀儡登場記

傀儡錶演之舞颱,係假長春榷運局舊址,事前略事修葺,外牆係灰色,塗以各色標語,堂中北側中間,置傀儡就座之位,座前有播音颱,颱右颱左,為遜清遺老及一等漢奸之席,再前之右方,為本莊國自已來賓席,左方為外國來賓席,二者之間,前為行政委員四人之席,再前為濛古王公之席,此席之前,左為軍閥席,右為政客席,最前為二十名之所謂民眾代錶席,傀儡之後,為新聞記席,限製甚嚴,參加者,均日人,自傢做戲與自傢看,是日參加者,均以黃色大花為標識,無此標識者,不準入內,上半十一時二十分,鄭孝胥,羅振玉,商衍瀛,寶熙,陳曾壽,鬍嗣瑗,萬繩拭,林棨,王季烈,王寶善,趙景祺,毓善,及濛古齊王等,叩見溥儀間有垂大辮之遺臣,嚮之行跪拜大禮者,其餘如張景惠,臧式毅,熙洽,張海鵬輩,及傀儡執政之太上皇關東司令官,皇叔滿鐵總裁等,亦先後到場下午三時贊禮王大中等導引各人入班,傀儡時禦西式禮服,戴玳瑁邊新式眼鏡眾乃行三鞠躬禮。途由張景惠捧僞國璽,熙洽捧僞執政璽,進而恭呈;揖而退,次由僞行政委員會緻頌辭,傀儡起立宣讀就任辭,讀畢,即退席,鏇即行祝宴,大呼萬歲等之口號,傀儡執政,就任之簡短宣言,及就任辭如左:

宣言

「人類必重道德,然有種族之彆,則抑人揚己,而道德薄矣,人類必重仁愛,然有國際之爭,則損人利己,不仁愛薄矣,今吾立國以道德仁義為主,除去種族之彆,國際之爭,王道樂土,當可見諸事實,凡吾國人,望共勉之。」──大同元年三月九日,滿洲國執政宣言

就任辭

「予以津亂,避地海濱,辱承眾情推戴,固辭不獲,暫領執政,當茲地方凋敝,盜賊多有,局勞間危,百廣待舉,能薄能鮮,其何能任,所與天下共見者,惟此區區救民之心而已,舉賢任能,無敢黨偏,信賞必罰,無從罔從,敦睦鄰邦,無敢詐虞,撫愛民眾,無敢欺侮,凡吾境內,一視同仁,無敢歧異,崇禮教以正風俗,行節儉以蘇睏窮,兢兢業業,無敢怠荒,昔後唐明宗,曾焚香禱天,願早生聖人,以救百姓,予以敬本此心;暫持難局,以待能者,天日在上,其共鑒之。」──大滿國大同元年三月九日,溥儀

用户评价

"倭製滿洲國:中國民族主義者眼中的他者" – this title immediately grabbed my attention with its potent combination of historical specificity and theoretical framing. The term "倭製" itself carries a strong pejorative connotation in Chinese discourse, suggesting an illegitimate and imposed system. I'm incredibly curious to know how the author unpacks and analyzes this "倭製." What were its specific manifestations in Manchuria, and how did it differ from or relate to other forms of colonial rule? Was it about the institutions, the policies, the ideology, or all of the above? Equally fascinating is the phrase "中國民族主義者眼中的他者." The rise of Chinese nationalism in the early 20th century was a pivotal force, shaping national identity and geopolitical aspirations. I'm keen to explore how Chinese nationalists perceived and categorized the Japanese as "the Other." What were the primary drivers of this perception – historical grievances, cultural differences, ideological clashes, or the very act of invasion? Moreover, and this is a question that deeply intrigues me, did this construction of the Japanese as an external "Other" also lead to a form of internal "othering" within the broader Chinese national project? Specifically, how did Chinese nationalists view the indigenous populations of Manchuria, and did their nationalist ideology create a distinction between the "core" Han Chinese identity and the people and territories of Manchuria? This book's title suggests a profound exploration of how historical actors define themselves by defining others, and I am eager to discover the nuances of this process as presented in its pages.

评分這本書的書名,“倭製滿洲國:中國民族主義者眼中的他者”,讓我立刻聯想到那個風雲變幻的年代,以及中國知識分子和普通民眾在麵對國傢危亡時的復雜心緒。我特彆想知道,“倭製”究竟指的是什麼?是日本殖民者在滿洲推行的製度、政策,還是他們試圖強加給滿洲的文化和意識形態?書中是否會深入分析日本殖民者是如何“製造”滿洲國的,他們如何通過經濟掠奪、政治操縱、文化滲透來達到其統治目的?而“中國民族主義者眼中的他者”,則讓我對書中關於身份認同和國傢構建的論述充滿瞭期待。在民族主義高漲的時代,如何界定“我們”和“他們”至關重要。我好奇書中會如何呈現中國民族主義者對日本的“他者化”過程。這種“他者化”是純粹的民族仇恨,還是包含著對日本文明、製度的復雜看法?更進一步,當中國民族主義者將日本人視為“他者”時,他們對滿洲地區的本土居民,特彆是那些非漢族群體的態度又會如何?在強調“中國”的統一性時,他們是否會將滿洲地區,以及生活在那裏的各民族,也視為某種意義上的“他者”?這種“他者”的建構,是否會影響到中國民族主義者對滿洲曆史的解讀,以及他們對未來國傢形態的設想?這本書的書名,就像一個預告,預示著一場關於曆史、身份和認同的深刻探討,我迫切地想知道,作者是如何通過中國民族主義者的視角,來解構“倭製滿洲國”這個概念,並揭示其背後錯綜復雜的民族關係和曆史邏輯。

评分這本書的書名就充滿瞭張力,"倭製滿洲國:中國民族主義者眼中的他者",光是看到這個標題,我腦海裏就已經湧現齣無數的畫麵和思考。我特彆好奇的是,書名中“倭製”這個詞,究竟是指日本在滿洲的統治方式,還是日本人在此期間對滿洲文化的改造和影響?“他者”又是從一個什麼樣的視角來定義的?是中國民族主義者在麵對日本殖民統治時,將日本人視為“他者”,還是在更深層次上,他們看待滿洲本身,也帶有一種“他者”的眼光,區分於“大中華”的範疇?這其中涉及到的身份認同、曆史敘事、國傢構建等議題,都讓我覺得這本書絕不僅僅是一本簡單的曆史讀物。我一直在思考,在那個特殊的時代背景下,中國的民族主義者是如何理解和定義“日本人”這個概念的?他們是簡單地將日本人視為侵略者,還是在更復雜的文化和政治語境中,對日本人産生過更 nuanced 的認知?書中會不會探討到,中國民族主義者在批判日本“他者”的同時,自身也在無形中構建著某種“他者”形象,從而鞏固和強化自身的民族主體性?這種“他者”的建構,會不會也影響到他們對滿洲地區不同民族群體的認知和態度?例如,在強調“中華民族”的統一性時,他們是否會將滿洲的本土居民,尤其是那些被視為“滿族”的群體,在某種程度上也視為一種“他者”,與主體漢族文化有所區分?這本書的書名,就像一把鑰匙,打開瞭我對那個時代復雜心態和多元視角的探索欲。我迫切地想知道,作者是如何通過對中國民族主義者的視角進行深入挖掘,來呈現“倭製滿洲國”的,以及這個過程中,“他者”的概念是如何被理解、被建構,又被利用的。

评分“倭製滿洲國:中國民族主義者眼中的他者”,這個書名本身就充滿瞭張力,讓我對接下來的內容充滿瞭好奇。我對“倭製”這個詞很感興趣,它在中文語境下,往往帶有對日本殖民統治的貶低和批判意味。我迫切想知道,作者是如何定義和解讀“倭製”的?書中是否會細緻地描繪日本在滿洲推行的具體製度和政策,例如經濟上的掠奪、政治上的傀儡化、社會文化上的同化等等,以及這些“倭製”是如何被中國民族主義者所感受、所理解和所反抗的?而“中國民族主義者眼中的他者”,則是我關注的另一個核心。在近代中國,民族主義的興起是迴應外侮、凝聚民族力量的關鍵。我非常想知道,中國民族主義者是如何在他們的意識形態中,將日本人塑造為一個“他者”的?這種“他者”的形象是如何被構建起來的?是通過曆史敘事、文化差異,還是國傢利益的衝突?更深層次地,我好奇的是,這種將日本人視為“他者”的視角,是否也會延伸到他們對滿洲地區本土居民,特彆是那些被認為與主體漢族文化有彆的族群的認知上?在強調“中國”的統一性時,是否會存在一種將滿洲地區,以及其中的非漢族群體,也視為某種“他者”的傾嚮?這本書的書名,就像一聲召喚,讓我想要深入瞭解中國民族主義者在麵對“倭製滿洲國”時,其內心世界的復雜博弈,以及他們是如何通過定義“他者”來鞏固自身民族認同的。

评分當我看到“倭製滿洲國:中國民族主義者眼中的他者”這個書名時,我 immediately felt a strong intellectual pull. The phrase "倭製" itself is loaded with historical context and potential critical analysis, hinting at a Japanese-imposed system rather than a genuine national governance. I'm particularly eager to understand how the author defines and elaborates on this "倭製." Does it encompass the political machinations, economic exploitation, social restructuring, or cultural impositions that characterized Japanese rule in Manchuria? The second part of the title, "中國民族主義者眼中的他者," is equally compelling. I am fascinated by the evolution of Chinese nationalism during that tumultuous period, its role in galvanizing resistance, and its inherent power in shaping perceptions. I want to delve into how Chinese nationalists constructed the image of the Japanese as "the Other." What historical narratives, cultural comparisons, or national interests informed this categorization? Furthermore, and perhaps more intriguingly, I wonder if this construction of the Japanese as "the Other" also influenced how Chinese nationalists viewed the indigenous populations of Manchuria, particularly those who were ethnically distinct from the Han majority. In their pursuit of a unified "China," did they, at times, implicitly or explicitly treat the Manchurian region and its diverse peoples as a form of "other"? This book title promises a deep dive into the complexities of historical perception, identity formation, and the intricate dynamics of power and resistance.

评分“倭製滿洲國:中國民族主義者眼中的他者”,這個書名本身就散發著一種曆史的厚重感和學術的探討性。我首先被吸引的是“倭製”這個詞,它立即讓我聯想到日本對滿洲的殖民統治,但“倭製”這個提法,似乎比簡單的“日本統治”更具批判性和穿透力。我特彆想知道,作者是如何界定和分析“倭製”的內涵的?它是否涵蓋瞭日本在滿洲政治、經濟、社會、文化等各個層麵的統治策略和影響?書中是否會詳細剖析日本如何試圖通過“製造”滿洲國來達到其侵略和擴張的目的?而“中國民族主義者眼中的他者”,更是將這本書的關注點置於一個非常獨特而關鍵的視角。我一直對中國近代民族主義的形成和發展非常感興趣,它在那個風雨飄搖的時代,扮演瞭凝聚人心、抵抗外敵的重要角色。我期待書中能深入挖掘中國民族主義者是如何構建“他者”形象的,特彆是如何將日本視為一個“他者”,並以此來動員和組織民眾的。更重要的是,這種“他者”的建構,是否會影響到中國民族主義者對滿洲地區本土居民,特彆是那些非漢族群體的看法?在強調“中華民族”的統一性時,他們是否會將滿洲地區,以及居住其中的各民族,也在某種程度上視為一種“他者”?這種內部視角的“他者化”,是否會帶來更復雜的曆史問題?這本書的書名,讓我對書中即將展開的關於曆史敘事、民族認同和權力關係的深刻討論,充滿瞭期待。

评分一看到“倭製滿洲國:中國民族主義者眼中的他者”這個書名,我的思緒立刻被拉迴瞭那個充滿屈辱與抗爭的年代。我腦海中浮現齣無數畫麵:中國民族主義者麵對日本侵略者的憤怒與不甘,他們如何將日本人定義為“他者”,並以此凝聚民族力量,抵抗外敵。這本書讓我非常好奇的是,作者究竟是如何界定“倭製”這個概念的?它僅僅是對日本殖民統治的概括,還是包含著更深層次的文化、社會和經濟層麵的分析?書中是否會探討日本殖民者在滿洲推行的具體政策,例如經濟掠奪、資源開發、人口遷移、文化同化等等,以及這些政策是如何被中國民族主義者所解讀和批判的?而“中國民族主義者眼中的他者”,更是我關注的焦點。我期待書中能深入剖析中國民族主義者是如何形成對日本的“他者”認知的,這種認知是基於怎樣的曆史敘事、民族情感和政治考量?這種“他者”的視角,又會對中國民族主義者如何看待和處理滿洲地區的問題産生怎樣的影響?特彆是,在強調“中華民族”的統一和強大時,中國民族主義者是否會將滿洲的非漢族群體,例如滿族、濛古族等,也在某種程度上視為與主體漢族文化有所區彆的“他者”?這種內部的“他者化”,是否會加劇滿洲地區的民族矛盾,或者在抵抗日本侵略的同時,埋下其他隱患?這本書的書名,宛如一把鑰匙,開啓瞭我對那個時代復雜而深刻的曆史圖景的探求。

评分我迫不及待地想翻開這本書,探究“倭製滿洲國”這一概念背後所承載的沉甸甸的曆史重量。書名中的“倭製”二字,本身就帶有強烈的批判意味,暗示著日本在滿洲的統治並非真正意義上的“治理”,而是一種帶有掠奪性和壓迫性的“製造”。我非常好奇,作者將如何剖析這種“倭製”的具體錶現形式?是關於經濟上的剝削,還是文化上的同化?是政治上的高壓統治,還是社會結構的重塑?更讓我感興趣的是,“中國民族主義者眼中的他者”這一部分。在中國近代史上,民族主義的興起是至關重要的一個曆史進程,它既是抵抗外侮的強大動力,也可能在某些情況下,成為狹隘排外和民族衝突的根源。那麼,在中國民族主義者的視野裏,日本(“倭”)究竟是一個怎樣的“他者”形象?這個形象是如何被建構的?是通過對日本侵略曆史的敘事,還是對日本文化特徵的描摹?書中是否會涉及到一個關鍵問題:這種“他者”的形象,在多大程度上影響瞭中國民族主義者對滿洲地區的認知和政策?我設想,當中國民族主義者將日本視為“他者”時,他們可能采取的是一種“非我族類”的疏離態度,甚至是一種敵對的立場。這種立場,在麵對同樣被日本占領的滿洲時,又會如何體現?他們會把滿洲地區視作一個等待解放的“失地”,還是一個被“他者”影響而復雜化的“他者”之地?這本書的書名,像一扇窗,讓我得以窺見一個充滿矛盾和張力的曆史世界,我渴望通過閱讀,去理解那些曾經的憤怒、抗爭,以及在民族主義浪潮中,人們是如何定義自己、定義他人、定義國傢的。

评分The title "倭製滿洲國:中國民族主義者眼中的他者" immediately struck me as a deeply insightful and potentially challenging work. The term "倭製" itself evokes a strong sense of external imposition and control, hinting at a Japanese-engineered state rather than a genuine national entity. I'm particularly eager to unravel how the author defines and dissects this "倭製" in the context of Manchuria. What were its defining characteristics, both in terms of its structure and its impact on the local populace? How did it manifest in the political, economic, and social spheres? The latter part of the title, "中國民族主義者眼中的他者," is equally compelling. I'm fascinated by how nationalism shapes collective identity and perception, especially in times of crisis. I want to understand how Chinese nationalists constructed the image of the Japanese as "the Other." What historical narratives, cultural stereotypes, or political imperatives fueled this categorization? Was it a monolithic view, or were there variations within Chinese nationalism itself? Furthermore, and this is where the book's potential lies for me, I'm interested in whether this construction of the Japanese as an external "Other" also influenced how Chinese nationalists perceived the indigenous peoples of Manchuria. In their efforts to forge a unified Chinese nation, did they inadvertently, or perhaps deliberately, cast the Manchurian region and its non-Han populations as a form of "other" relative to the perceived Han core? This book's title promises a critical examination of how historical identities are forged through the designation of others, and I am eager to explore its arguments.

评分這本書的名字“倭製滿洲國:中國民族主義者眼中的他者”,一下子就抓住瞭我的好奇心。首先,“倭製”這個詞,在中文語境下本身就帶有一定的曆史批判色彩,暗示著一種不正當、不正規的製度,而“滿洲國”更是那個特殊時期日本侵略的産物。我非常想知道,作者是如何定義和分析這個“倭製”的,它具體體現在哪些方麵?是政治上的傀儡政權,經濟上的資源掠奪,還是文化上的強製推行?“中國民族主義者眼中的他者”這一點更是觸動瞭我,我一直在思考,在中國近代史的宏大敘事中,民族主義扮演瞭怎樣的角色?它如何塑造瞭中國人看待外部世界,特彆是看待日本的視角?這本書是否會深入探討,中國民族主義者是如何將日本人“他者化”的,他們是如何通過曆史事件、文化差異、國傢利益等因素,將日本人構建成一個與“我”相對立的群體?更進一步,在“他者”的構建過程中,中國民族主義者是否也會在某種程度上,將滿洲地區本身,以及居住在其中的非漢族群體,也視為某種意義上的“他者”?這種內部的“他者化”,是否會影響到他們對滿洲曆史的認知,以及對滿洲地區未來的設想?這本書的書名,就像一個引子,勾起瞭我對那個時代復雜的民族關係、身份認同以及曆史敘事的強烈興趣,我期待通過閱讀,能夠深入理解中國民族主義者是如何在“倭製滿洲國”的背景下,定義“他者”,並塑造自身民族認同的。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有