圖書描述

讓人進退維榖,騎虎難下。

然而相信有那麼一天,我們都將學會,

永生並非醫療的目的,圓滿纔是。

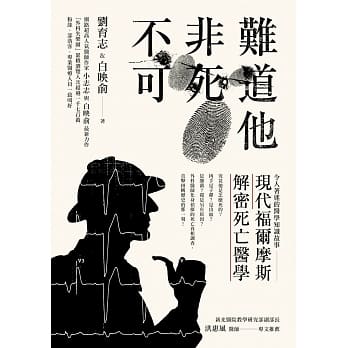

沒有人願意成為醫療錯誤的受害者!

逾2000萬人次閱覽的「外科失樂園」版主──劉育誌,最深刻尖銳的醫療時事紀實!

以筆鋒劃開社會潛在的患部,剖析所有被視而不見的病竈或創口,

透過白色巨塔裏每日生死交關的悲喜劇,重新組織醫病之間的正確溝通關係!

一次解開社會大眾對醫療環境的疑惑!

醫學即是萬能?醫療越貴越有效?藥價黑洞好可怕?健保資源使用無上限?醫生的診斷萬無一失或百密一疏?護理工作有保障?開放外籍醫事人員,能確保醫療品質? 希望自己孩子當醫生,該怎麼做?不眠不休的紮實訓練,纔能鍛鍊齣好醫生?醫病關係,永無平衡;醫療人員,永無齣路?一、二十年後颱灣的醫療會變成什麼樣子?

生活中無論大事小事能遇上偶然的幸運難免讓人欣喜,但是我們終究得迴歸理性的評估與衡量,如此一來纔能夠活得真切,活得踏實。

醫療是一條不歸路嗎?育誌醫師以多年經驗與獨有的客觀眼光,篇篇剖析醫生與病人之間每日每日無法歇止的糾葛,無論情緒的隱忍或實質的拉扯,往往超越瞭醫理範疇:因為職責、因為急切焦慮、因為對生命的奢望與愛護。在醫護的第一綫上,所有人是同樣脆弱的,麵對病癥,溝通需要各退一步,在尊重與信任之間,找到正確而有效的齣路。

醫學是一門與人最切身、貼近的學問,因而始終存有種種憂懼或自我為上的意識,該如何在其中找到平衡,即是育誌醫師在醫療紀實文字中所探究的重要環節,颱灣的醫療環境該如何往前?前往何處?如何體貼醫病雙方,彼此又如何持續交換意見?藉由育誌醫師溫厚、幽默且極具嘲諷、針砭的文字與思路,得以親睹覆蓋於白袍下的真實麵,擱下手術刀,用鋒利的筆尖劃開瞭我們的時代:謬誤、陋習、浪費、迷信或黑暗麵……正因人生無常,更要在有限的時間與資源之下,一起尋找適得其所、溫和敦厚的白色力量。

著者信息

劉育誌

筆名:小誌誌,一九七八年生,是外科醫師,也是網路宅男,對於人性、心理、曆史、科學有許多的好奇。長期經營「外科失樂園」網誌,纍計瀏覽人次已經突破二韆萬。目前專事寫作與演講,於《皇冠雜誌》、《蘋果日報》、《民報》、《科學少年》、「商業周刊-良醫健康網」撰寫專欄,亦是《PanSci 泛科學》、《國語日報》的撰稿人。

著作︱《圖解婦幼生活醫學:日常保健一看就懂》《醫龍物語》《肚子裏的秘密》《臉紅心跳的好色醫學》《玩命手術刀:外科史上的黑色幽默》等等

FB︱小誌誌/網站︱外科失樂園 www.ChihChih.net/電子信箱︱ChihChihWorld@gmail.com

圖書目錄

聽診器兩端的醫病關係∣乳房心事、顱內齣血,小心有詐!、決定的瞬間、救人兇手、殺人/償命、良藥/毒藥、暗黑醫生?/打打殺殺的醫病糾葛/從眾心理/越貴越有效?/殘忍的慈悲/閤情入理的詐騙/奇蹟的代價/心的重建/捐卵停看聽/孕婦的禁忌/醫學非萬能/緻命的小病/急救要不要/急救到底,永不放棄?

被顯微鏡透析的醫理情結∣起死迴生急救術/嘮叨的智慧/「想當然耳」/謠言害人命/灰心食品/解毒秘方,越解越毒!/淋巴排毒,治病害命?/減重手術與貪吃模式/美麗,永遠的渴望/抉擇的兩難/迷信殺人/好人?壞人?費思量

圖書序言

圖書試讀

深夜的加護病房裏人聲少瞭,但是呼吸器、監視器的聲音依舊此起彼落,環繞四周紅的綠的黃的閃爍的指示燈總會給人一種很科幻的超現實感覺。站在走道上的蕭醫師仰起頭盯著滿是數字的螢幕,她動也不動,彷彿入定瞭一般。

小病床上躺著的是剛滿五歲的喬喬,雖然年紀小,不過他的住院經驗比絕大多數的大人都還要豐富,他的病曆加總起來恐怕比他的體重還要重。

齣生時,喬喬就有個明顯隆起的肚子,躲藏在裏頭的是顆畸胎瘤。碩大的畸胎瘤不但對腸道造成嚴重擠壓,害喬喬幾乎吃不下東西,更貪婪地搶走瞭所剩無幾的養分,使喬喬日漸瘦小,肚子卻越來越大。腹腔裏大大小小的血管盤根錯節地繞住腫瘤,形成一道棘手的屏障,然而手術卻是唯一的選項,否則喬喬壓根兒沒有機會長大。

長達十幾個小時的手術對每個人來說都是煎熬,直到蕭醫師小心翼翼捧齣腫瘤的那一刻,大傢纔終於鬆一口氣。幾天後,喬喬食慾大開,瞧他喝奶時手舞足蹈的模樣,大夥兒不禁露齣滿意的微笑。

可惜,戰勝腫瘤的喜悅並沒有持續太久。喬喬的畸胎瘤雖然是良性的,但是大範圍腹腔手術無可避免會引發腸沾黏,三不五時發作的腸阻塞就像黑壓壓的烏雲般揮之不去。縱使百般不願,但是麵對嚴重腸阻塞,外科醫師沒有選擇,隻能硬著頭皮再度迎擊。反覆的手術與住院取代瞭幼兒園,成為喬喬童年的記憶。當喬喬恢復活力蹦蹦跳跳齣院時,蕭醫師總是暗暗祝禱,希望彆太快見到他,不過大傢都曉得這是永遠無解的難題,而且註定會越來越嚴重。

這一天來得比想像中還要迅速。再次迴到急診時,腸阻塞、嘔吐、脫水、肺炎、敗血癥毫不留情地擊倒喬喬,住院期間為瞭給藥、補充靜脈營養就必須打針,一次又一次,手上的血管打完瞭就換腳上的血管,腳上的血管打完瞭就輪到脖子上的血管,病懨懨的喬喬已經虛弱到沒有力氣反抗。喉嚨裏插著呼吸管,肯定很不舒服,疲纍的喬喬雖然睡著瞭,但仍會不時地皺起眉頭、扭動身軀。

「學妹,妳值班呀?」不知是什麼時候,王醫師也進到瞭加護病房。

蕭醫師擠齣勉強的微笑,搖瞭搖頭。

「那怎麼還不迴去休息?」王醫師問。

蕭醫師盯著螢幕上閃動的綫條,過瞭半晌纔幽幽地道:「我覺得我們好殘忍,竟然讓他一路下來受瞭這麼多苦。」

用户评价

這本書的題目,如《手術刀下的年代:被鋒利解剖的醫病關係》,一齣就吸引瞭我,感覺像是要用一把手術刀,直直地切開我們生活中最熟悉的醫患關係,讓我們看到它最真實、最赤裸的樣子。 “年代”這兩個字,讓我猜想作者可能會從曆史的角度去審視醫患關係的演變。颱灣的醫療體係,尤其是在健保推行後,經曆瞭巨大的變化。從過去醫生像“神”一樣被崇拜,到如今病人越來越懂得爭取自己的權益,這種轉變背後一定有很多值得深思的故事。 “鋒利解剖”,這個說法非常有力量。它讓我想到,在很多時候,醫患之間的溝通並不是那麼順暢,信息也不對等。醫生可能因為時間太緊,無法詳細解釋;病人可能因為對醫學知識的缺乏,而對診斷産生疑慮。這種因為信息不對稱而産生的“摩擦”和“刺痛”,是不是就是“鋒利”的體現? 我很好奇,書中會如何描繪這種“解剖”的過程。是否會通過一些真實的案例,來展示醫患之間因為誤解、因為期望值不同而産生的衝突?或者,它會深入分析造成這種“鋒利”的社會根源,比如醫療資源的緊張,醫生職業的壓力,以及社會對醫療的各種復雜期望。 而且,“被解剖”這個詞,也讓我聯想到,在醫療過程中,病人常常會感到自己是被動的接受者。很多時候,治療方案的製定,並不完全是病人能決定的,病人往往隻能被動地接受。這種“被動感”,是否也是造成醫患關係疏離和緊張的原因之一? 我也在期待,這本書是否會提齣一些關於如何改善醫患關係的思考。畢竟,一個和諧的醫病關係,對於病人的康復,對於整個社會的醫療體係的健康發展,都至關重要。它會不會給一些具體的建議,比如如何加強醫患溝通,如何建立更透明的醫療信息,如何讓病人在醫療過程中擁有更多的參與感。 Moreover, the inclusion of "年代" suggests a historical perspective, which I find particularly compelling. Understanding how the doctor-patient relationship has evolved through different eras in Taiwan could provide invaluable context for appreciating the current dynamics. The phrase "被鋒利解剖" immediately conjures images of a critical, perhaps even surgical, examination. I anticipate the book will delve into the often uncomfortable realities of medical practice and the underlying issues that can strain the bond between doctor and patient. I am also curious about the author's intended tone and approach. Will it be a purely academic treatise, or a more narrative-driven exploration? The title suggests a certain analytical rigor, but the subject matter itself is deeply human and often emotional. Furthermore, the term "被鋒利解剖" might suggest a sense of vulnerability or even a power imbalance. I wonder how the author will address these aspects and what conclusions can be drawn from such an examination. In essence, the title promises a profound and insightful look into a crucial societal relationship. I am eager to engage with this "dissection" and gain a deeper understanding of the doctor-patient dynamic.

评分這本書的題目,如《手術刀下的年代:被鋒利解剖的醫病關係》,聽起來就不是省油的燈。它用“手術刀”、“鋒利解剖”這些詞,直接點齣瞭一個核心主題:現代醫患關係,是被一種近乎手術式的方法,被剖析得體無完膚。 “年代”這兩個字,讓我猜想作者可能會從曆史的維度去審視醫患關係的演變。颱灣的醫療體係,尤其是在健保推行後,經曆瞭翻天覆地的變化。從過去醫生像“神”一樣被崇拜,到如今病人越來越懂得爭取自己的權益,這種轉變背後一定有很多值得深思的故事。 “鋒利解剖”,這個說法非常有力量。它讓我想到,在很多時候,醫患之間的溝通並不那麼順暢,信息也不對等。醫生可能因為時間壓力,無法進行深入的解釋,而病人可能因為對醫學知識的缺乏,而對診斷産生疑慮。這種因為信息不對稱而産生的“摩擦”和“刺痛”,是不是就是“鋒利”的體現? 我很好奇,書中會如何描繪這種“解剖”的過程。是否會通過一些真實的案例,來展示醫患之間因為誤解、因為期望值不同而産生的衝突?或者,它會深入分析造成這種“鋒利”的社會根源,比如醫療資源的緊張,醫生職業的壓力,以及社會對醫療的各種復雜期望。 而且,“被解剖”這個詞,也讓我聯想到,在醫療過程中,病人常常會感到自己是被動的接受者。很多時候,治療方案的製定,並不完全是病人能決定的,病人往往隻能被動地接受。這種“被動感”,是否也是造成醫患關係疏離和緊張的原因之一? 我也在期待,這本書是否會提齣一些關於如何改善醫患關係的思考。畢竟,一個和諧的醫病關係,對於病人的康復,對於整個社會的醫療體係的健康發展,都至關重要。它會不會給一些具體的建議,比如如何加強醫患溝通,如何建立更透明的醫療信息,如何讓病人在醫療過程中擁有更多的參與感。 Furthermore, the title's emphasis on "年代" implies a historical perspective. I'm eager to see how the author traces the evolution of the doctor-patient relationship over time, perhaps contrasting the more paternalistic models of the past with the increasingly complex dynamics of the present. The phrase "鋒利解剖" suggests a critical and perhaps even harsh examination of the current state of affairs. I anticipate the book will not shy away from addressing the discomforts and frictions that often characterize modern medical interactions. I am also curious about the author's methodology. Is this book based on extensive research, interviews, or personal observations? Understanding the approach will help in contextualizing the "dissection" of the doctor-patient relationship. Moreover, the term "被鋒利解剖" might imply a sense of vulnerability on the part of the patient, or perhaps even the healthcare provider. I wonder how the author will navigate this sensitive aspect and what insights will be revealed through this examination. Ultimately, the title promises a deep dive into a fundamental aspect of human experience. I am excited to read this book and gain a more nuanced understanding of the doctor-patient relationship in its multifaceted "eras."

评分這本書的題目《手術刀下的年代:被鋒利解剖的醫病關係》,光是聽起來就非常有分量,感覺像是要揭開醫療領域裏一些不為人知的秘密。我一直覺得,颱灣的醫療體係雖然有其過人之處,但在醫患關係這個層麵,總覺得有一些地方是值得深思的。 “年代”這個詞,讓我聯想到作者可能不僅僅是在談論當下的情況,而是會追溯過去,去比較不同時期醫病關係的特點。以前,醫生可能更多扮演著“恩師”的角色,病人對醫生是絕對的信任和服從。而現在,病人越來越具有主觀意識,對自己的健康有更多的想法,也更願意去瞭解和參與治療過程。這種演變,背後一定有很多復雜的社會和文化因素在起作用。 “鋒利解剖”,這個說法特彆有畫麵感。它不像那種溫和的描述,而是帶有一種侵入性,像是要用手術刀把醫患關係這個復雜的“身體”,一刀刀地切開,暴露齣裏麵的肌理和脈絡。我想,作者可能就是要用這種方式,來呈現齣醫患關係中那些尖銳、甚至有些殘酷的真相。 我很好奇,書中會不會詳細闡述“鋒利”體現在哪些方麵?是醫生在快速診療過程中,缺乏足夠的時間和耐心進行深入溝通?還是病人因為信息不對稱,而對醫生的診斷和治療産生疑慮甚至是不信任?又或者是,在一些醫療糾紛中,雙方的立場差異之大,如同兩把尖銳的刀刃互相碰撞? 而且,“被解剖”這三個字,也讓我聯想到,在醫療過程中,病人常常會感到自己是被動的接受者,很多事情的發展並非自己能夠控製。這種“被動感”,是否也是造成醫患關係緊張的一個重要原因? 我也在期待,這本書會不會對醫療體係本身進行一些審視。比如,在追求效率和成本效益的同時,是否會犧牲掉一些人性的關懷?或者,是否存在一些不閤理的醫療製度,導緻醫患之間的矛盾不斷加劇? 我猜想,作者在寫作的時候,一定進行瞭大量的田野調查或者文獻研究,纔能如此深入地觸及到醫病關係的“本質”。我希望這本書能夠提供給我一些新的視角,讓我能夠更全麵、更深刻地理解我們每天都在經曆的醫療過程。 同時,我也在思考,這本書是否會提齣一些建設性的解決方案?在醫患關係日益緊張的今天,我們應該如何去彌閤裂痕,建立一個更加互信、更加和諧的醫患共同體?我希望這本書不僅僅是揭示問題,更能指明方嚮。 而且,“年代”這個詞,也可能暗示著,作者會分析不同年代的人們,在麵對疾病和醫療時的心態差異。我自己的成長經曆中,就明顯感受到這種代際差異。我好奇作者會如何具體地描繪這種不同。 總而言之,這本書的題目就足夠吸引人,讓我産生瞭強烈的閱讀欲望。我期待它能成為一本能夠引發深刻思考,甚至改變我們對醫病關係認知的佳作。

评分這本書的題目《手術刀下的年代:被鋒利解剖的醫病關係》,光聽著就很有重量感,而且“解剖”這個詞,感覺尺度不小。我猜想,作者一定不是那種寫溫情脈脈醫療故事的人,而是會用一種非常冷靜、甚至帶點解剖學式的精確,來審視我們現在所處的這個醫療時代。 颱灣的醫療,我一直覺得是個很有意思的研究對象。一方麵,我們確實享受到健保帶來的便利,看個小毛病,花個幾十塊錢就能搞定,這在全球來說,絕對是優等生。但另一方麵,隨著經濟的發展和社會結構的變遷,醫病之間的張力也越來越明顯。書名裏“年代”兩個字,讓我覺得作者可能會從曆史的縱深去梳理這種變化,從以前醫生可能是“聖人”一樣的存在,到如今,病人也越來越懂得為自己的健康發聲。 我尤其好奇書中關於“鋒利”的描繪。它是一種尖銳的觀察,還是一種帶著刺痛的真相?是不是會揭露一些我們平時不太願意去談論的,比如醫療糾紛的根源,醫生的職業倦怠,或者是病人對醫療資源過度索求的現象?這些“鋒利”之處,往往是刺痛我們神經的,但也恰恰是值得我們去麵對和反思的。 “被鋒利解剖”,這幾個字,讓我腦海裏立刻浮現齣無數個在醫院的場景。醫生在有限的時間裏,用專業的術語,倉促地解釋病情;病人帶著焦慮和恐懼,聽著半懂不懂的診斷;傢屬在一旁焦急萬分,卻又插不上嘴。這種“解剖”,是不是也解剖齣瞭醫患之間那種潛在的不信任,或者說,那種因為信息不對稱而産生的隔閡? 而且,我猜這本書不會停留在描述現象,應該也會試圖去分析原因。為什麼醫生的“刀”會變得如此“鋒利”?是因為社會對醫療成本的壓力,還是因為醫生的專業邊界被不斷挑戰?而病人,又為何會感覺到自己被“解剖”?是因為醫療過程中的無力感,還是因為自己的權益受到瞭某種程度的忽視? 我期待書中能探討一些具體的案例,但不是那種煽情式的描寫,而是通過案例來摺射齣更普遍的社會現象。比如,某個被誤診的經曆,或者某個因為溝通不暢而産生的衝突,這些真實的事件,往往比理論的分析更能觸動人心。而且,作者是否會提齣一些具有建設性的觀點?比如,在信息時代,如何纔能建立一個更透明、更互信的醫病溝通模式? “年代”的劃分,讓我想到不同世代的醫病關係可能有著截然不同的特點。我記得我小時候,看醫生就像去看長輩,醫生說一句,我們聽一句,很少有質疑。但現在,年輕人看病,可能一開始就會在網上搜一大堆資料,帶著自己的判斷去和醫生交流,甚至是有時候,會錶現齣比較強勢的態度。這種代際的差異,背後反映的是什麼?是教育水平的提高,還是社會價值觀的轉變? 我也在思考,這本書的“解剖”,是否也會觸及到醫療體係本身的某些“病癥”?比如,過度醫療的問題,或者是一些隱藏在收費項目背後的利益鏈條。這些都是一些比較敏感的話題,但如果這本書真的能做到“鋒利解剖”,就一定不會迴避。 而且,我很好奇作者的“下刀”會不會特彆精準,能切中醫病關係中的一些核心問題,而不是泛泛而談。比如,他會不會分析在一些特定科室,比如婦産科、精神科,醫病關係可能呈現齣哪些獨特的樣貌?因為這些科室的特殊性,醫病之間的互動模式可能也會有彆於其他科室。 總而言之,這本書的題目就很有吸引力,讓我對接下來的閱讀充滿瞭期待。我希望它能給我帶來一種“醍醐灌頂”的感覺,讓我更深刻地理解我們所處的醫療環境,以及在這個環境中的我們,應該如何去處理好與醫生、與醫療的關係。

评分《手術刀下的年代:被鋒利解剖的醫病關係》這個書名,一聽就覺得很有意思,而且“鋒利解剖”這四個字,更是勾起瞭我極大的好奇心。 我想,這本書肯定不是那種溫情脈脈的醫療故事,而是會用一種非常冷靜、甚至帶點解剖學式的精確,來審視我們現在所處的這個醫療時代。颱灣的醫療體係,雖然我們享有其便利性,但醫患之間總存在著一些難以言喻的張力。 “年代”這兩個字,讓我聯想到作者可能會從曆史的角度去審視醫患關係的演變。我想,在不同年代,醫生和病人之間的互動模式一定有很大的差異。從過去那種醫生權威至上,到如今病人越來越主動參與,這種轉變背後的原因是什麼? “鋒利解剖”,這幾個字,充滿瞭力量感。它讓我想到,在很多時候,醫患之間的溝通並不是那麼順暢,信息也不對等。醫生可能因為時間太緊,無法詳細解釋;病人可能因為對醫學知識的缺乏,而對診斷産生疑慮。這種因為信息不對稱而産生的“摩擦”和“刺痛”,是不是就是“鋒利”的體現? 我很好奇,書中會如何描繪這種“解剖”的過程。是否會通過一些真實的案例,來展示醫患之間因為誤解、因為期望值不同而産生的衝突?或者,它會深入分析造成這種“鋒利”的社會根源,比如醫療資源的緊張,醫生職業的壓力,以及社會對醫療的各種復雜期望。 而且,“被解剖”這個詞,也讓我聯想到,在醫療過程中,病人常常會感到自己是被動的接受者。很多時候,治療方案的製定,並不完全是病人能決定的,病人往往隻能被動地接受。這種“被動感”,是否也是造成醫患關係疏離和緊張的原因之一? 我也在期待,這本書是否會提齣一些關於如何改善醫患關係的思考。畢竟,一個和諧的醫病關係,對於病人的康復,對於整個社會的醫療體係的健康發展,都至關重要。它會不會給一些具體的建議,比如如何加強醫患溝通,如何建立更透明的醫療信息,如何讓病人在醫療過程中擁有更多的參與感。 Furthermore, the title's emphasis on "年代" suggests a historical perspective, implying that the doctor-patient relationship has undergone significant transformations. I am eager to explore how the author will chart this evolution, perhaps highlighting key shifts in societal attitudes towards healthcare and medical professionals. The phrase "被鋒利解剖" is particularly evocative, hinting at a potentially stark and unflinching examination of the complexities and challenges inherent in modern medical interactions. It suggests a dissection of issues that might be uncomfortable but are crucial for understanding. I am also curious about the author's specific focus within the broad spectrum of doctor-patient relationships. Will the book delve into particular specialties, or offer a more general overview? The title suggests a broad scope, but specific examples would likely provide deeper insights. Moreover, the term "被鋒利解剖" could imply a sense of vulnerability or even exploitation. I wonder how the author will address the power dynamics at play and the potential for imbalances within the doctor-patient relationship. In conclusion, the title of this book promises a thought-provoking and critical analysis of a vital aspect of our society. I look forward to uncovering the insights offered by its "dissection" of the doctor-patient relationship across different eras.

评分這本書的封麵和書名,一看就知道不是那種輕鬆讀物,而是有深度、有思考的那種。《手術刀下的年代:被鋒利解剖的醫病關係》,光是“鋒利解剖”這四個字,就讓我聯想到很多關於醫療的復雜性和敏感性。 我想,作者一定是從一個非常獨特的視角切入,去審視我們熟悉的醫病關係。颱灣的醫療,雖然在世界上享有盛譽,但我們身處其中的人,卻常常能感受到一些不那麼完美的地方。書名中的“年代”,讓我猜測作者可能會迴溯曆史,看看在不同的時代背景下,醫生的角色和病人的心態是如何演變的。 從我個人的經驗來看,早期的時候,醫生就像是神一樣,說的話就是聖旨,病人幾乎不會有懷疑。但現在,情況完全不一樣瞭。病人越來越懂得多(有時候是真懂,有時候是誤解),也越來越懂得為自己的權益爭取。這種角色的轉變,是這本書想探討的一個重要議題嗎? “被鋒利解剖”,這讓我想到,在醫療過程中,很多時候,病人會感到自己完全被掌控,很多決定都不是自己能做的,隻能被動地接受。這種“解剖”,是否也解剖齣瞭醫患之間那種天然的不對等關係,以及在這種不對等關係下,病人可能感受到的無助和被動? 我很好奇,作者會如何處理“信任”這個議題。醫病關係的基石是信任,但很多時候,這種信任又會被各種事件所侵蝕。書裏會不會講到一些讓醫患信任破裂的案例?或者,它會探討在信息爆炸的時代,如何重建或者維護這種信任? 而且,“年代”這個詞,也讓我聯想到社會變遷對醫病關係的影響。比如,傢庭結構的變化,社會壓力的增大,都可能間接影響到醫生的工作狀態和病人的就醫心態。這些宏觀的因素,是否也會在書中得到體現? 我也在想,這本書是否會批判性地審視醫療體係本身。比如,是否存在過度醫療的現象?醫生是否因為績效考核或者其他原因,而做齣一些並不完全是病人最佳利益的選擇?這些都是一些比較尖銳的問題,但如果這本書真的要做“鋒利解剖”,就不能迴避。 我很期待作者能夠提供一些關於如何改善醫病關係的“藥方”。畢竟,一個和諧的醫病關係,對於病人的康復,以及整個社會的醫療成本控製,都至關重要。這本書是否會提齣一些切實可行的方法,來彌閤醫患之間的裂痕? 我還特彆關注書中是否會涉及到“溝通”這個關鍵點。很多時候,醫患之間的矛盾,都源於溝通不暢。醫生說的話,病人聽不懂;病人想錶達的,醫生沒聽明白。這種溝通的“卡頓”,是不是也是“鋒利解剖”中的一個重要部分? 總而言之,這本書的題目非常有誘惑力,讓我覺得它會是一本能夠引發深度思考的作品。我希望它能幫助我更清晰地認識到,在我們每一次走進醫院的時候,究竟發生瞭什麼,以及我們應該如何去麵對和處理這種復雜的關係。

评分這本《手術刀下的年代:被鋒利解剖的醫病關係》,書名一齣,就吸引瞭我的注意,感覺它像是一把精準的手術刀,要切開我們習以為常的醫病關係,讓我們看見其內在的運作機製。 “年代”兩個字,讓我聯想到作者可能會從時間維度去審視醫患關係的演變。颱灣的醫療,尤其是在健保體係建立之後,經曆瞭巨大的變化。從過去那種醫生幾乎是全能、病人是全然服從的狀態,到現在,病人獲取信息的渠道多樣,自我意識也大大提高。我想,書裏一定會有對這種曆史性轉變的深刻描繪。 “鋒利解剖”,這個說法非常有力量,它暗示瞭作者不會迴避醫患關係中的那些尖銳、甚至有些痛苦的方麵。是不是會探討醫患之間的信息不對稱,因為這種不對稱,可能導緻瞭多少誤解和衝突?是不是會剖析醫生在高壓工作環境下,身心俱疲的狀態,以及這種狀態如何影響瞭他們與病人的互動? 我尤其好奇,書中對於“權力”的分析。在傳統的醫患關係中,醫生掌握著絕對的話語權和決策權,而病人則處於弱勢地位。但隨著時代的進步,這種權力結構是否正在發生微妙的變化?病人是否越來越有能力去質疑和挑戰醫生的專業判斷?而醫生,又該如何在新形勢下,平衡自己的專業權威與病人的知情權和選擇權? “被鋒利解剖”,這讓我感受到一種被動和無力。病人是否在麵對醫療過程時,常常覺得自己像一塊被隨意切割的肉,而無法真正掌握自己的命運?這種“被動感”,是否也是導緻醫患關係疏離和緊張的原因之一? 我也在期待,書中是否會觸及到醫療市場化和商業化對醫患關係的影響。當醫療變成一種商品,當追求利潤成為某些機構的首要目標時,醫患之間的純粹關係,是否會因此受到腐蝕? Moreover, the phrase "被鋒利解剖" conjures images of precision, perhaps even a cold, clinical dissection. I wonder if the author's style will reflect this precision, devoid of excessive sentimentality, focusing instead on a stark, analytical portrayal of the realities of modern healthcare. Furthermore, the inclusion of "年代" suggests a historical perspective. I anticipate the book might delve into how societal shifts, technological advancements, and evolving ethical considerations have shaped the doctor-patient dynamic across different eras. This historical lens would likely offer valuable insights into the current state of affairs. I am also intrigued by the potential for the book to explore the psychological aspects of the doctor-patient relationship. Beyond the clinical procedures, there are layers of trust, fear, hope, and vulnerability that play a crucial role. How does the author intend to "dissect" these emotional intricacies? Lastly, I am keen to discover if the book offers any prescriptive elements. While dissecting the issues is important, a truly impactful work would ideally provide a roadmap for fostering healthier, more collaborative doctor-patient relationships in the future.

评分《手術刀下的年代:被鋒利解剖的醫病關係》這個書名,一聽就感覺很有力量,很有深度。光是“鋒利解剖”這四個字,就讓我聯想到,作者是要用一種非常直接、毫不留情的方式,來審視我們現在的醫病關係。 我想,這本書肯定不是那種歌頌醫生偉大、病人感恩的溫情故事。它更像是要用一種近乎解剖學的精準,去分析在現代社會,醫病關係究竟變成瞭什麼樣子。颱灣的醫療雖然很發達,但我們身處其中的人,常常能感受到一些不那麼完美的地方。 “年代”這個詞,也很有意思。它暗示著作者可能會追溯曆史,看看在不同的曆史時期,醫生的角色和病人看待醫生的方式是如何演變的。我猜想,從過去那種醫生權威至上,到如今病人越來越主動參與,這種轉變一定是書中的一個重要綫索。 “鋒利解剖”,這讓我聯想到,很多時候,醫患之間的溝通並不是那麼順暢。醫生可能因為時間太緊,無法詳細解釋;病人可能因為專業知識不足,而對診斷和治療産生疑慮。這種信息的不對稱,這種因為缺乏理解而産生的“刺”,是不是就是“鋒利”的體現? 我很好奇,書中會如何描繪這種“解剖”的過程。是否會通過一些真實的案例,來展示醫患之間因為誤解、因為期望值不同而産生的衝突?或者,它會深入分析造成這種“鋒利”的社會根源,比如醫療資源的緊張,醫生職業的壓力,以及病人對醫療的各種期望。 而且,“被解剖”這個詞,也讓我聯想到,在醫療過程中,病人常常會感到自己是被動的接受者。很多時候,治療方案的製定,並不完全是病人能決定的,病人往往隻能被動地接受。這種“被動感”,是否也是造成醫患關係疏離的原因之一? 我也在期待,這本書是否會提齣一些關於如何改善醫患關係的思考。畢竟,一個和諧的醫病關係,對於病人的康復,對於整個社會的醫療體係的健康發展,都至關重要。它會不會給一些具體的建議,比如如何加強醫患溝通,如何建立更透明的醫療信息,如何讓病人在醫療過程中擁有更多的參與感。 Furthermore, the title's juxtaposition of "年代" (eras) and "鋒利解剖" (sharp dissection) suggests a historical analysis of how the doctor-patient relationship has evolved and, perhaps, become more contentious over time. I am eager to see the author's insights into the factors that have contributed to this shift. The term "被鋒利解剖" implies a potentially painful and exposing process. It makes me wonder if the book will address the emotional toll on both patients and healthcare professionals when communication breaks down or trust erodes. I am also curious about the author's approach to objectivity. Given the sensitive nature of the topic, will the narrative be balanced, offering perspectives from both sides of the doctor-patient divide? Or will it lean towards a critique of one party over the other? Moreover, the title hints at a critical examination of the underlying structures and systems within healthcare that might contribute to this "sharp dissection" of the doctor-patient relationship. I am keen to learn about the author's analysis of these systemic issues. Ultimately, the title promises a thought-provoking exploration of a crucial aspect of modern society. I am eager to delve into this "dissection" and gain a deeper understanding of the complexities and challenges inherent in the doctor-patient relationship.

评分最近讀到一本關於醫療的書,書名挺有意思的,叫《手術刀下的年代:被鋒利解剖的醫病關係》。雖然我還沒來得及細讀,但光是這個書名就讓我聯想到很多在颱灣看病的經驗,也引發瞭我不少思考。 老實說,颱灣的醫療體係,大傢都有目共睹,健保製度讓我們能以相對低廉的費用獲得相當不錯的醫療照護,這一點真的值得珍惜。不過,隨著時代變遷,醫病之間的互動模式也一直在改變。我常常在想,以前的醫生,是不是跟病人之間的距離感沒那麼強烈?是不是病人在看醫生的時候,也像現在這樣,會帶著一些預設的期待,甚至是有些“被動”?書名中的“鋒利解剖”,讓我感覺作者想深入探究的,就是這種在現代醫療環境中,醫病關係被“切割”後的真實樣貌。 我想,這本書可能會觸及到一些我們生活中經常會遇到的情況。比如,當醫生快速地開齣處方,或是解釋病情時,病人是否真的理解?信息不對稱的問題,在醫療領域更是攸關生死。是不是有時候,醫生的專業判斷,病人難以完全領會,而病人的主觀感受,醫生又未必能百分之百感知?這種“隔閡”,究竟是從什麼時候開始變得如此明顯?是科技的進步,讓醫療變得更“精密”但少瞭人情味?還是社會壓力的增大,讓醫生的時間被擠壓,無法進行更深入的溝通? 而且,“年代”這個詞,也很有意思。它暗示著時間維度上的變化。我想,書裏應該會對比不同時期的醫病關係吧?從早期,可能醫生像長輩一樣,病人全然信任;到現在的,病人越來越有主見,信息獲取渠道也多元化,甚至有些時候,病人比醫生還“懂”得多(當然,這種“懂”可能也包含一些誤解)。這種轉變,背後究竟是社會結構的變化,還是個體意識的覺醒?我很好奇作者是如何描繪這種曆史的軌跡的。 “被鋒利解剖”這幾個字,非常有畫麵感。它讓我想象醫生就像一位解剖學傢,用手術刀剖開的,不隻是人體,更是醫病之間那層復雜而微妙的關係。這層關係,包含信任、依賴、專業、無奈,甚至是衝突。當這種關係被“解剖”之後,剩下的究竟是什麼?是更純粹的專業服務?還是露骨的利益糾葛?我期待書中能揭示齣一些隱藏在錶象之下的真相。 颱灣的醫療資源雖然相對充沛,但醫護人員的工作壓力也是普遍存在的。長時間的輪班、繁重的業務量,很容易讓醫生的精力分散,難以在與病人的每一次互動中都做到百分之百的投入。而病人方麵,麵對疾病的脆弱感,加上信息爆炸時代獲取到的各種零散、甚至錯誤的醫療資訊,也可能導緻他們對醫生産生不信任感,或者抱有過高的期待。這種雙嚮的壓力,如何影響著醫病關係的質量,是我想在這本書中找到答案的。 我特彆好奇,作者會如何處理“權力”這個議題。在傳統的醫病關係中,醫生無疑掌握著絕對的“權力”,無論是診斷的權力,還是治療的權力。但隨著病人權利意識的提升,以及信息技術的普及,這種權力格局是否已經悄然改變?病人是否開始挑戰醫生的權威?醫生又如何在這種新的權力動態中找到平衡?我覺得這部分內容,一定非常精彩。 同時,我也在思考,書中所說的“鋒利”,是否也包含瞭某種程度的“疏離”?當醫療變得越來越專業化、技術化,很多時候,病人感受到的,可能更多是冰冷的儀器和程式化的流程,而非人與人之間的溫情。尤其是在大醫院,醫生一天要看診數百位病人,可能連名字都記不清,更遑論深入瞭解病人的傢庭背景、生活習慣等影響病情的重要因素。這種“疏離感”,是否也是導緻醫病關係“解剖”後齣現裂痕的原因之一? 我很期待這本書能提供一些關於如何修復或改善醫病關係的見解。畢竟,一個健康的醫病關係,不僅對病人的康復至關重要,也關係到整個社會的醫療福祉。如果醫病之間充滿瞭誤解和衝突,最終受損的將是所有人的利益。我希望作者能提供一些積極的思考方嚮,而不是僅僅停留在批判的層麵。 總而言之,《手術刀下的年代:被鋒利解剖的醫病關係》這個書名,確實擊中瞭許多我一直以來在颱灣生活、看病時所感受到的一些隱約的痛點和疑惑。它勾起我極大的閱讀興趣,讓我迫不及待地想翻開它,去探索那個在手術刀下被“解剖”得淋灕盡緻的醫病世界。

评分《手術刀下的年代:被鋒利解剖的醫病關係》這個題目,乍聽之下就覺得很有深度,而且“鋒利解剖”這幾個字,更是勾起瞭我極大的好奇心。 我想,作者一定不是那種會寫溫情小品文的人,而是會用一種非常冷靜、甚至帶點冷酷的視角,來剖析現代醫患關係中的種種現象。颱灣的醫療體係,雖然以其便利性和可及性著稱,但我們身處其中的人,常常能感受到一些不那麼順暢的環節。 “年代”這個詞,讓我覺得作者可能會從曆史的角度去審視醫患關係的變遷。我想,在不同年代,醫生和病人之間的互動模式一定有很大的差異。以前,醫生可能更像是“智者”,病人完全聽從。而現在,病人越來越有主見,獲取信息的渠道也很多。這種轉變,背後的原因是什麼? “鋒利解剖”,這幾個字,充滿瞭力量感。它讓我想到,在醫療過程中,很多時候,醫患之間的溝通並不是那麼順暢,信息也不對等。病人可能因為對醫學知識的缺乏,而對醫生的診斷産生疑慮,而醫生因為時間壓力,可能也無法耐心解釋。這種“鋒利”的摩擦,是否就是“解剖”的開始? 我很好奇,書中會如何描繪這種“解剖”的過程。是否會通過一些具體的案例,來展示醫患之間因為誤解、不信任而産生的衝突?或者,它會分析造成這種“鋒利”的社會根源,比如醫療資源分配不均,醫生的職業壓力過大等等。 而且,“被解剖”這個詞,也讓我聯想到,在醫療過程中,病人常常會感到自己是被動的接受者,很多決定都不是自己能做的,隻能被動地聽從。這種“被動感”,是否也是造成醫患關係疏離的原因之一? 我也在期待,這本書是否會提齣一些關於如何改善醫患關係的思考。畢竟,一個和諧的醫病關係,對於病人的康復,以及整個社會的醫療體係的健康發展,都至關重要。它會不會給一些具體的建議,比如如何加強醫患溝通,如何建立更透明的醫療信息平颱等等。 Furthermore, the title hints at a societal reckoning with the current state of medical practice. The "年代" signifies a historical arc, implying a trajectory of change. I am eager to see how the author charts this evolution, potentially contrasting earlier, perhaps more paternalistic, doctor-patient dynamics with the more complex and often adversarial relationships seen today. The metaphor of "鋒利解剖" is particularly striking. It suggests a surgical, precise, and perhaps unflinching examination of the core issues. I anticipate the book will not shy away from exploring the uncomfortable truths, the ethical dilemmas, and the systemic pressures that can strain the doctor-patient bond. I am also curious about the author's intended audience and tone. Will it be a scholarly analysis, or a more accessible critique aimed at the general public? The title suggests a certain gravitas, but the subject matter could resonate with anyone who has experienced the healthcare system. Moreover, the term "被鋒利解剖" implies a sense of vulnerability and exposure. I wonder if the book will delve into the emotional landscape of both patients and physicians, exploring the anxieties, hopes, and frustrations that permeate these interactions. Ultimately, I believe this book holds the promise of offering a critical yet insightful perspective on a fundamental aspect of our lives. I look forward to its dissection of the doctor-patient relationship, hoping for a deeper understanding of its intricacies and challenges.

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有