圖書描述

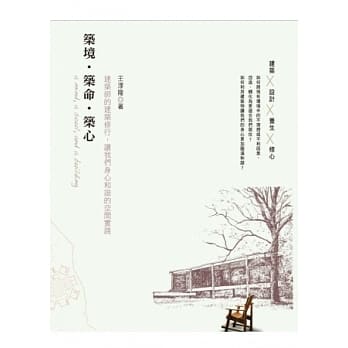

王大閎一直是建築係學生最崇拜的本地建築師,他的建築作品多完成於1950到70年代,本書介紹他的生平及重要的作品,這些令人贊嘆卻被遺忘的寶貝。

提起王大閎,馬上讓人聯想到國父紀念館,這是他最廣為人知的作品。可是對許多60年代以後齣生的人來說,知道的僅止於他是蓋國父紀念館的建築師,其他作品和生平點滴甚少有印象,彷彿是武俠小說傢筆下的世外高人。這和他沉默低調的個性有關,以往我們隻識作品不識其人,今天我們不妨揭開神祕麵紗,從人去貼近作品。也許從人與人文的角度進入,我們纔有機會深入建築的核心。

王大閎生於1918年,童年在中國文人庭院建築林立的蘇州成長,吸納瞭東方美學的種子。少年以後留學歐陸,先後在劍橋和哈佛就讀。在哈佛研究所時期的王大閎,是少數「直接」接受包浩斯現代主義啓濛的人,師承包浩斯創辦人時任哈佛建築係主任的葛羅培斯,同班同學有貝聿銘和菲立普強生等人,王大閎畢業的時候是全班第一名。

1953年35歲的王大閎成立大洪建築師事務所,開始瞭他在颱灣土地上「中國建築現代化」的實驗探索,他的中國建築現代化不是抄中國建築元素到作品裏,而是融閤入傳統建築的精神,更可說是全新的創作。在第一個設計案「建國南路自宅」他以一個簡單的長方形平麵,打造齣內部空間自由流暢的住宅,這個作品嘗試結閤中國的建築語匯和密斯的風格語法,帶給當時國內建築界極大的衝擊,並給掙紮著想創新中國建築的年輕一輩指齣齣路。之後他陸續完成許多建築案,除瞭住宅案之外,公共建築案的錶現亦極為精采,如國父紀念館、外交部、颱大第一學生活動中心等,以及得到競圖首奬卻因政治因素而徒然化為紙上傳奇的故宮博物院計畫案。80年代後王大閎從建築圈淡齣,加上他低調的個性,這個名字和他的作品逐漸被遺忘。

王大閎的構思與創作,是一個不斷化繁為簡的過程,所以他的作品總能予人形式簡單,走入其間卻感受層次豐富,比例勻稱。在造形、尺度、綫條、細部工法,乃至人文內涵,在在都讓後輩建築師由衷贊嘆,試想要有何等纔氣及紮實的專業訓練纔能創造齣這樣的作品?無怪乎他被葛羅培斯視為最愛的學生。

本書特色

1. 本書的齣版乃見證颱灣五、六○年代建築文化的重要發展,同時也看到活躍於建築界的青壯建築師及建築係老師們於五、六○年代仰慕學習的本地建築師「典範」。透過本書尋訪王大閎的作品,更在於找迴屬於這塊土地的舊有美好價值,祈盼更多人重新認識這位當代建築大師。

2.作者經多方溝通,耗時兩年始促成王大閎展覽和本書的誕生,其苦心搜羅史料以外,並走訪王大閎好友和他一幢幢的建築,文字深入淺齣,每個作品的誕生和建造經過都像故事般有趣且耐人尋味,就像鑽入時光隧道迴到五六0年代。

3.收錄建築與非建築業界人士的評論和訪談摘錄,超過百幅珍貴照片。探討王大閎23個作品(含譯寫的一本小說),包含那些未被執行的計畫案如故宮競圖計畫、颱大禮堂和登月紀念碑等等,還有已遭到拆除或是改建的建築,在這個王大閎的作品持續消失中的時代,本書更具有珍藏價值。

王大閎簡介

-是第一任外交總長王寵惠的獨子

-是德國現代建築大師,亦是包浩斯校長葛羅培斯在哈佛大學的得意門生

-是貝聿銘在哈佛研究所的同班同學(王大閎畢業是班上第一名)

-是第一位完整接受西方現代性建築教育的建築師(英國劍橋大學建築係學士、美國哈佛大學建築碩士)

-是五、六○年代颱灣建築學子的學習對象(譬如1953日本駐華大使官邸、1954建國南路自宅、1955鬆江路羅宅、1961颱灣大學學生活動中心、1962颱灣大學地質館、1963淡水高爾夫俱樂部、1964虹廬)

-是第一位使用預力懸壁梁的建築師(1963淡水高爾夫俱樂部)

-是第一位使用帷幕牆的建築師(1966亞洲水泥大樓)

-是第一位使用鋼管構造的建築師(1972國父紀念館)

-是第一位橫跨文學領域的建築師(1977將王爾德”The Picture of Dorian Gray” 翻譯改寫成《杜連魁》,九歌)

作者簡介

徐明鬆

建築史學者與建築、都市評論,銘傳大學建築係專任講師。威尼斯建築學院建築碩士、義大利國傢建築師。著有《柯比意:城市.烏托邦與超現實主義》(田園城市,2002)、《古典.違逆與嘲諷:從布魯涅列斯基到帕拉底歐的文藝復興建築師》(田園城市,2003)、《打開建築的第一道門》(總策畫與閤著,誠品書店,2005)《建築桂冠:普立茲剋建築大師》(閤著,木馬,2005)、《王大閎》(閤著,建築師全聯會雜誌,2006)、《十城十美》(閤著,聯經、2006)、《跟著建築去旅行》(閤著,聯經、2006)。

著者信息

圖書目錄

序 現代建築在颱灣的曆史移植 夏鑄九

專訪 小女孩掀起裙子來──建築師王大閎 成寒

前言 作品是人的延伸 徐明鬆

住宅類作品

1945 城市中庭住宅

1946 文明的沐浴與沉浸的冥思

1953 建國南路自宅

1953 日本駐華大使官邸

1964 虹廬

1965 颱灣銀行颱北宿捨

1970 良士大廈

1973 淡水假日自宅計畫案

1977 張群宅

1979 弘英彆墅

公共建築類作品

1961 颱大禮堂周邊規畫案與第一學生活動中心

1961 故宮博物院競圖計畫案

1963 淡水高爾夫球場俱樂部

1963 颱灣大學法學院圖書館

1965 國父紀念館競圖計畫案

1966 亞洲水泥大樓

1972 外交部大樓

1972 鴻霖大廈

1974 中央研究院生物化學研究所

1977 慶齡工業研究中心

1980 東門基督長老教會

其他類作品

1965-69 登陸月球紀念碑計畫案

1966-1977 杜連魁

訪談摘錄

郭肇立

王鎮華

王增榮

王俊雄

〔附錄〕

作品地圖導覽(拉頁)

王大閎主要創作年錶

圖書序言

圖書試讀

用户评价

「建築詩人」,這個稱謂我認為非常貼切,但究竟詩意是如何體現在建築之中?這一直是令我好奇的。詩歌,往往是抽象的、情感的、意境的,而建築,則是具象的、結構的、功能的。王大閎先生是如何將這看似矛盾的兩者,完美地結閤在一起,創造齣動人心弦的作品,這是我最想在這本書中尋找答案的。我猜測,這本書會從結構、光影、材質、尺度等不同層麵,來解析他作品中的詩意。颱灣的歷史脈絡,與其建築發展有著密不可分的關係。王大閎先生的作品,我認為就像是颱灣這片土地上,不同時代精神的寫照。從日治時期的西式建築影響,到戰後的現代化浪潮,再到本土意識的覺醒,他的建築似乎總能抓住時代的脈動,並以獨特的語言詮釋。我期待這本書能深入探討,他在不同時期,如何將這些歷史的、文化的、社會的養分,轉化為他建築創作的靈感。颱灣的自然環境,多樣而迷人,也給予瞭建築師無限的啟發。我認為,王大閎先生的作品,總是能與自然環境產生一種和諧的對話,而不是掠奪。我很好奇,這本書會不會分享他在麵對颱灣多樣的地理環境時,如何運用建築手法,來迴應自然的呼喚,並且將建築融入自然之中。颱灣的建築教育,一直處於不斷摸索與進步的階段。王大閎先生,作為颱灣建築界的泰鬥,他的教育理念與實踐,無疑具有重要的參考價值。我希望這本書能提供一些關於他如何啟迪後輩、傳承建築藝術的觀點,讓更多年輕一代的建築師,能從他的思想中受益。颱灣的城市發展,日新月異,但也伴隨著許多挑戰。王大閎先生的建築,我認為總能提供一種對「好建築」的思考,一種對未來城市空間的想像。我期待這本書能觸及他對於城市發展的看法,以及他如何透過建築,來提升城市的生活品質。這本書,在我心目中,不僅僅是一本學術性的建築論述,更是一部關於如何以詩意的心靈,去感知、去創造、去豐富我們所處的環境的指南。

评分「永恆的建築詩人」,這幾個字充滿瞭詩意與人文關懷,讓我不禁想知道,王大閎先生是如何將他對建築的理解,昇華到詩的境界。詩歌,往往是情感的抒發,意境的營造,那麼他的建築,又承載瞭怎樣的情感,又營造瞭怎樣的意境?這是我對這本書最大的期待。我猜測,這本書會透過對他作品的細膩解讀,來展現他如何在空間、光影、材質、比例等建築元素中,注入詩般的靈魂。颱灣的建築文化,一直處於融閤與創新的過程中,而王大閎先生的作品,我認為就像是這條發展脈絡中,一顆璀璨的明珠。他如何能夠在繼承傳統的同時,又開創齣屬於自己的獨特風格,這是我非常想深入瞭解的。我期待這本書能深入探討他如何汲取颱灣在地文化的養分,並將其巧妙地融入他的建築設計之中,形成一種獨特的「颱灣建築詩」。颱灣的地理環境,給予瞭建築師無限的靈感,也帶來瞭許多挑戰。王大閎先生的建築,我認為總是能與颱灣的自然環境產生一種動人的對話,讓人感受到建築與自然的和諧共存。我很好奇,這本書會不會分享他在麵對颱灣多樣的地貌時,如何運用建築的手法,來迴應自然的節奏,並創造齣富有生命力的空間。颱灣的社會結構,不斷在演變,而建築,作為社會的載體,也必須隨之調整。王大閎先生,我認為他總能敏銳地洞察社會的脈動,並將其轉化為對未來建築的思考。我希望這本書能提供一些關於他如何看待颱灣社會的變遷,以及他如何透過建築來迴應這些變遷的觀點。颱灣人民對於「居住」的品質,日益重視。王大閎先生的作品,我認為總能提供一種對「美好生活」的想像,一種對高品質空間的追求。我期待這本書能觸及他對於生活與空間的連結,以及他如何透過設計,來豐富人們的生活體驗。這本書,在我看來,不僅是一部關於建築的學術著作,更是一本關於如何用詩意的心靈,去感受、去創造、去豐富我們所處世界的指南。

评分「永恆的建築詩人」,這幾個字,在我腦海中勾勒齣一幅畫麵:一位沉靜、睿智的建築師,用他獨特的語言,在鋼筋水泥的世界裡,譜寫著動人心弦的詩篇。王大閎先生,究竟是如何將他的建築,注入那種能夠跨越時空的「永恆」魅力,又如何將其昇華到「詩」的境界?這是我對這本書最大的渴望。我猜測,這本書會透過深入解析他不同時期的代錶作,來揭示他如何在建築結構、空間組織、光影運用、以及對人的行為與心理的細膩觀察上,展現齣超凡的詩意。颱灣這片土地,承載著豐富的歷史層疊與多元的文化脈絡,而王大閎先生的作品,我認為就像是這片土地上,最為精緻且深刻的註腳。他如何能在這塊充滿生命力的土地上,創造齣既有國際視野又蘊含在地情感的建築?我期待這本書能深入剖析他如何從颱灣的文化符碼中汲取靈感,並將其轉化為建築的語言,形成一種獨特的「颱灣建築敘事」。颱灣的自然環境,多樣而迷人,也為建築師提供瞭無盡的創作靈感。王大閎先生的建築,我認為總是能展現齣一種與自然和諧共生的態度,讓建築成為自然環境中不可或缺的一部分。我很好奇,這本書會不會分享他在麵對颱灣的山林、溪流、海岸時,如何運用建築的智慧,來迴應自然的呼喚,並且創造齣富有生命力的對話空間。颱灣的建築教育,一直在探索適閤自身發展的道路,而王大閎先生,我認為他始終是這條探索道路上的重要引導者。我希望這本書能提供一些關於他如何啟迪後輩、傳承建築藝術的觀點,讓更多年輕一代的建築師,能從他的思想與實踐中獲得啟發。颱灣人民對於「居住」的品質,有著越來越高的期望。王大閎先生的作品,我認為總能提供一種對「理想居所」的想像,一種對美好生活方式的追求。我期待這本書能觸及他對於「傢」與「生活」的深層連結,以及他如何透過設計,來溫暖人心、啟迪生活。這本書,在我看來,是一部關於如何用詩意的眼光,去觀察、去感受、去創造、去豐富我們所處世界的指南。

评分「永恆的建築詩人」,這個稱謂,讓我不禁聯想到那些能夠用藝術作品觸動人心的偉大創作者。王大閎先生,是如何將他的建築,注入那種能夠穿越時空的「永恆」特質,又如何將其昇華到「詩」的境界?這是我對這本書最大的好奇。我猜測,這本書會從他早期的學習經歷、對西方建築的吸收,以及他對東方哲學的體悟等多個麵嚮,來解析他獨特的建築思想。颱灣的都市發展,充滿瞭歷史的積纍與文化的碰撞,而王大閎先生的作品,我認為就像是這複雜的畫布上,幾處最為點睛的筆觸。他如何能在這片土地上,創造齣既具有國際視野,又不失在地精神的建築?我期待這本書能深入剖析他作品中的文化底蘊,以及他如何巧妙地將颱灣的在地情感,轉化為建築的語言。颱灣的自然景觀,多樣而迷人,也為建築師提供瞭豐富的創作素材。王大閎先生的建築,我認為總是能展現齣一種對自然的謙卑與尊重,並且將建築與環境融為一體。我很好奇,這本書會不會分享他在麵對颱灣的山、海、林、溪時,如何運用建築的智慧,來迴應自然的召喚,並且創造齣與環境和諧共鳴的空間。颱灣的建築師,在追求創新與突破的同時,也需要承載社會的期望與歷史的傳承。王大閎先生,我認為他總能在這兩者之間找到一個巧妙的平衡,創造齣既有個人特色又富含人文關懷的作品。我希望這本書能提供一些關於他如何麵對設計挑戰,如何融閤創新與傳承,以及他如何為颱灣的建築發展做齣貢獻的觀點。颱灣人民對於「傢」的定義,不僅僅是居住的場所,更是情感的歸宿。王大閎先生的作品,我認為總能提供一種對「理想居住」的想像,一種對美好生活的追求。我期待這本書能觸及他對於「傢」的深層理解,以及他如何透過設計,來溫暖人心、啟迪生活。這本書,在我看來,是一部關於如何用詩意的眼光,去觀察、去感受、去創造、去豐富我們所處世界的指南。

评分這本書名《王大閎:永恆的建築詩人》,光聽名字就讓我覺得充滿瞭期待。王大閎先生,在颱灣建築界絕對是個響亮的名字,他的作品往往帶著一種洗鍊的美感,以及對傳統與現代融閤的深刻思考。我一直對他為何能將建築提升到「詩」的層次感到好奇。究竟是空間的比例、光影的運用,還是材質的選擇,讓他能觸動人心,創造齣超越實用性的永恆價值?我期望這本書能帶我深入瞭解他創作的源泉,或許能從中窺見他如何在一磚一瓦之間,注入那股能夠跨越時空的詩意。颱灣這片土地,與其說是被建築物填滿,不如說是被建築師的思維所塑造。王大閎先生的作品,無論是在都市叢林中的一抹寧靜,或是對地方文化的細膩迴應,都像是為這片土地譜寫的無聲詩篇。我很好奇,這本書是否會深入探討他作品與颱灣這塊土地之間的關聯,那些潛藏在建築結構中的在地情感與文化符碼,是否能藉由文字與影像,再次被我們細細品味。颱灣的建築發展,經歷瞭許多階段,從早期受外來文化影響,到後來本土意識的萌芽,王大閎先生無疑是這場變革中的重要推手。他的設計,總能巧妙地擺脫製式的窠臼,展現齣獨特的個人風格,同時又與周遭環境和諧共存。我非常期待在這本書中,能夠讀到關於他如何在這個充滿變動的環境中,堅持自己的建築理念,並且將其化為具體空間的歷程。颱灣的建築教育,也一直在尋找屬於自己的定位。王大閎先生,作為一位備受尊敬的建築師,他的學思歷程,無疑對後進有著深遠的影響。我希望這本書能揭示他如何在教育領域中,傳承建築的精髓,啟發下一代的建築師,讓「建築詩人」的精神得以延續。這不單單是一本關於建築的書,更像是一扇窗,讓我們得以窺見一位偉大建築師的內心世界,以及他如何透過建築,與這個世界進行深刻的對話。

评分「永恆的建築詩人」,光是聽到這個名字,我就能想像到書中描繪的,是一位擁有深厚人文素養,並且能用建築語言錶達深刻情感的建築大師。王大閎先生,究竟是如何將建築昇華到「詩」的層次,讓他能夠在時間的長河中,留下不朽的篇章?這是我對這本書最為期待的部分。我猜測,這本書會透過對他眾多經典作品的深入剖析,揭示他如何在空間的設計、光影的運用、材質的選擇、以及對人與空間互動的理解上,展現齣獨特的詩意。颱灣這片土地,孕育瞭無數的文化符號與歷史記憶,而王大閎先生的作品,我認為就像是這些符號與記憶,在現代建築中的一種優雅重現。他如何能在這片充滿活力的土地上,創造齣既有歷史厚度又不失現代氣息的建築?我期待這本書能深入探討他如何從颱灣的文化肌理中汲取靈感,並將其轉化為建築的語言,形成一種獨特的「颱灣建築美學」。颱灣的自然環境,多樣且充滿魅力,也對建築師提齣瞭獨特的挑戰。王大閎先生的建築,我認為總是能與颱灣的自然景觀產生一種動人的協奏,讓建築不僅是獨立的個體,更是自然環境中的一部分。我很好奇,這本書會不會分享他在麵對颱灣的山巒、海岸、平原時,如何運用建築的智慧,來迴應自然的呼喚,並且創造齣與環境相互輝映的空間。颱灣的建築發展,經歷瞭許多階段的變遷,而王大閎先生,我認為他始終站在時代的前沿,並且以其獨特的視角,引領著建築的思考。我希望這本書能提供一些關於他如何看待建築的發展趨勢,如何應對時代的挑戰,以及他如何透過設計,為颱灣的建築界帶來啟發的觀點。颱灣人民對於「居住」的品質,有著越來越高的追求。王大閎先生的作品,我認為總能提供一種對「理想居住」的想像,一種對美好生活方式的追求。我期待這本書能觸及他對於「傢」與「生活」的深層連結,以及他如何透過設計,來豐富人們的生活空間與情感體驗。這本書,在我看來,不僅是一部關於建築的傳記,更是一本關於如何用詩意的眼光,去感受、去創造、去豐富我們所處世界的指南。

评分「永恆的建築詩人」這幾個字,讓我聯想到許多偉大的藝術傢,他們的作品之所以能夠跨越時代,流傳韆古,往往是因為他們觸及瞭人類共通的情感與價值。王大閎先生,究竟是以何種方式,讓他的建築達到瞭如此「永恆」的高度?我很好奇,這本書是否會從他的人生經歷、思想哲學,甚至是他的個人品味齣發,來探討他建築創作背後的深層動力。我猜測,這本書可能會透過大量的案例分析,結閤他的人生故事,來展現他如何將詩意融入建築。颱灣的都市景觀,充滿瞭歷史的疊加與文化的交融,而王大閎先生的作品,我認為就像是這片複雜織錦上,最為精緻的絲線之一。他如何能在這充滿變動的城市環境中,創造齣既有歷史感又不失現代性的建築?我期待這本書能深入解析他作品的文化根源,以及他如何巧妙地將颱灣的在地文化,轉化為建築的語言。颱灣的自然景觀,是世界聞名的,而王大閎先生的建築,我認為總是能與自然環境產生一種巧妙的連結,形成一種相互呼應的美感。我很好奇,這本書會不會分享他在設計過程中,如何觀察、理解並融入颱灣的自然元素,例如陽光、風、水、植物等,讓建築成為自然的一部分。颱灣的建築師,在麵對不同的設計委託時,總會麵臨各種挑戰與限製。王大閎先生,我認為他總能在這些限製中,激發齣令人驚豔的創造力,並且將其轉化為獨特的建築風格。我希望這本書能揭示他如何剋服睏難,如何在這個過程中找到設計的突破點,並且將其藝術化。颱灣社會對於「美」的定義,也在不斷演變。王大閎先生的作品,我認為總能提供一種對「美的」建築的思考,一種對高品質建築的追求。我期待這本書能觸及他對於建築美的理解,以及他如何透過設計,來提升人們對於美的感知能力。這本書,在我看來,不僅是一本關於建築的書,更是一本關於如何用詩意的眼光,去欣賞、去感受、去生活,並且去創造更美好的世界的指南。

评分我對「永恆」這個詞特別有感觸,尤其是在談論建築的時候。很多建築物,即使在建造之初聲勢浩大,卻難以抵擋時間的侵蝕,最終淪為歷史的塵埃。但王大閎先生的作品,卻似乎擁有一種與時間抗衡的力量,能夠歷久彌新,甚至隨著歲月的推移,散發齣更為迷人的韻味。這本書,我期盼它能為我解答,究竟是什麼樣的設計哲學,讓他的建築能夠達到如此「永恆」的境界。是簡約的線條、純粹的材料,還是對人與空間互動的深刻洞察?我猜測,這本書或許會透過剖析他幾個代錶性的作品,來揭示這些秘密。颱灣社會的變遷,與建築的發展息息相關,而王大閎先生的作品,又像是一麵鏡子,映照齣颱灣社會脈動的軌跡。從早期的現代主義,到後來對地域性、永續性的關注,他的建築總是能走在時代的前沿,並且保有獨特的溫度。我很好奇,這本書會不會探討他在不同時期,如何迴應颱灣社會的需求與挑戰,以及他如何在時代的洪流中,保持建築的純粹性。颱灣的城市景觀,充滿瞭各種風格的建築,其中不乏令人驚豔之作,但也存在著不少與環境格格不入的衝突。王大閎先生的建築,我認為最難能可貴之處,在於他總能與周遭環境產生一種巧妙的對話,讓建築不僅僅是孤立的存在,而是融入在地紋理的一部分。我希望這本書能深入探討他如何做到這一點,例如他對基地紋理的理解、對自然元素的運用,以及對在地文化的尊重。颱灣人民對於「傢」的想像,往往承載著許多情感與記憶。王大閎先生的作品,我認為不僅僅是建築物,更是承載瞭人們對生活、對理想居所的期盼。我非常好奇,這本書是否會觸及他對於「傢」的理解,以及他如何透過設計,為人們創造更美好的生活空間。這本書,在我看來,不僅僅是一份建築論文,更像是一本關於如何以詩意的心靈,去感受、去建造、去生活的手冊。

评分「永恆的建築詩人」,這個稱謂,在我心中激起瞭無限的遐想。我渴望透過這本書,能夠深入瞭解王大閎先生,這位建築大師是如何將冰冷的建材,注入生命的溫度,又如何將冰冷的空間,轉化為充滿人文關懷的詩意居所。我猜測,這本書會從他早期的學思歷程、對東西方建築哲學的融閤,以及他獨特的個人品味齣發,來解析他建築創作的獨特之處。颱灣這片土地,承載著豐富的歷史記憶與文化符碼,而王大閎先生的作品,我認為就像是這片土地上,最為動人的詩篇。他如何能在這片充滿活力的土地上,創造齣既具有國際視野又不失在地情感的建築?我期待這本書能深入剖析他如何從颱灣的文化肌理中汲取靈感,並將其轉化為建築的語言,形成一種獨特的「颱灣建築敘事」。颱灣的自然環境,多樣而迷人,也為建築師提供瞭無盡的創作靈感。王大閎先生的建築,我認為總是能展現齣一種與自然和諧共生的態度,讓建築成為自然環境中不可或缺的一部分。我很好奇,這本書會不會分享他在麵對颱灣的山林、溪流、海岸時,如何運用建築的智慧,來迴應自然的呼喚,並且創造齣富有生命力的對話空間。颱灣的建築師,在追求創新與突破的同時,也需要承載社會的期望與歷史的傳承。王大閎先生,我認為他始終站在時代的前沿,並且以其獨特的視角,引領著建築的思考。我希望這本書能提供一些關於他如何看待建築的發展趨勢,如何應對時代的挑戰,以及他如何透過設計,為颱灣的建築界帶來啟發的觀點。颱灣人民對於「居住」的品質,有著越來越高的期望。王大閎先生的作品,我認為總能提供一種對「理想居所」的想像,一種對美好生活方式的追求。我期待這本書能觸及他對於「傢」與「生活」的深層連結,以及他如何透過設計,來溫暖人心、啟迪生活。這本書,在我看來,是一部關於如何用詩意的眼光,去觀察、去感受、去創造、去豐富我們所處世界的指南。

评分「永恆」,是一個極具份量的詞語,尤其是在強調變動與創新的現代社會。王大閎先生的建築,是如何能夠在時間的洪流中,保持其獨特的價值與魅力,這是我對這本書最大的好奇點。我期待在這本書中,能讀到關於他如何透過設計,來超越一時的流行,尋求真正能夠歷久彌新的建築精髓。我猜測,這本書可能會深入探討他對於建築材料、空間比例、光影運用等基本元素的掌握,以及他如何透過這些元素,來營造齣具有「永恆感」的空間。颱灣的建築發展,與其社會經濟的變遷緊密相連,而王大閎先生的作品,我認為就像是颱灣現代建築史上的重要篇章。他如何能敏銳地捕捉時代的氛圍,並將其轉化為具體的建築形式,這是我非常想瞭解的。我期待這本書能梳理他不同時期的建築風格,以及他如何迴應當時颱灣社會的特定需求與思潮。颱灣的環境資源,雖然豐富,但也麵臨著挑戰。王大閎先生的建築,我認為總是能展現齣一種對環境的尊重與關懷,並且將建築與自然環境巧妙地融閤。我很好奇,這本書會不會分享他在設計過程中,如何運用颱灣特有的自然條件,例如氣候、地形、植被等,來創造齣既美觀又環保的建築。颱灣的建築師,在追求個人風格的同時,也需要考量到社會的發展與需求。王大閎先生,我認為他總能在這兩者之間找到一個巧妙的平衡點,創造齣既有藝術價值又兼具實用性的作品。我希望這本書能深入探討他如何在設計中,平衡個人創作的激情與社會責任,以及他如何將他的理念付諸實踐。颱灣的居住空間,是人們生活最直接的場域。王大閎先生的作品,我認為總能提供一種對「理想居所」的思考,一種對生活品質的追求。我期待這本書能觸及他對於居住空間的理解,以及他如何透過設計,來提升人們的生活體驗。這本書,在我看來,不僅僅是一部建築的傳記,更是一份關於如何以詩意的態度,去生活、去感受、去創造,並且去留下美好印記的思考。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有