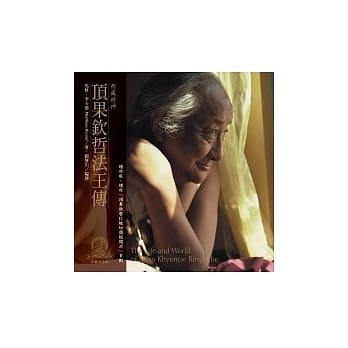

圖書描述

一個大時代的風雲變幻

一個人的傳奇故事

一九三七年我隻身赴西藏,決心將西藏密法取迴漢地,做一名現代唐玄奘……

在山柔水溫的江南,他叫邢肅芝;在太虛大師身邊,他叫碧鬆法師;在荒寒的雪域寺院,他叫洛桑珍珠。

他是第一個獲得藏傳佛教最高學位拉然巴格西的漢人,也是唯一到蓮花生大師的道場咱日山朝聖而得以生還的漢人,更是一位親身參與漢藏兩地錯綜復雜曆史演變的樞紐人物。

這部由邢肅芝親自口述的求法記,時間橫跨瞭近一個世紀。由張健飛和楊念群兩位學者,經過三年二十多次的採訪,記錄瞭邢肅芝的幼年,並著重於他自一九三七年進入西藏沿途的所見所聞,以及求法過程中所遭遇的人、事、物。本書可說還原瞭二十世紀上半葉中國所曆經的大動盪,並且真實揭露瞭神秘藏地風情的麵紗,讓人一窺漢藏兩地在政治、民俗、社會、文化、宗教上的異同。

最難能可貴的是,邢蕭芝在他每一次的考察探險中,不論曆程多麼艱辛,都一定會對所見所聞做詳細的筆記,並拍攝大量的照片,內容包羅萬象。這些保存完整的日記和照片,除瞭陪伴邢肅芝走過約半世紀,更為這部自傳增添瞭寶貴的曆史價值,讓人彷彿重迴到當時的時空背景,共同見證他神奇而不凡的一生,以及身為佛教徒對信仰的堅定不移。

作者簡介

邢肅芝(洛桑珍珠)

生於一九一六年,自小體弱多病,傢人將他送到寺廟後,身體即逐漸好轉。九歲皈依佛門,接受瞭嚴格正規的佛學教育,十六歲時進入四川重慶漢藏教理院學習西藏文,並擔任佛教界泰鬥太虛大師的秘書。一九三七年隻身赴西藏,訪求藏傳佛教密法。在入藏途中,經曆瞭種種險難,憑著求法若渴之心以及驚人的意誌力,而得以一一剋服。在西藏哲蚌寺學習時,除瞭精通藏傳佛教五部大論,並先後遍訪瞭一百多位康藏地區的高僧大德,接受瞭六百多次密教各派的傳法灌頂。經過七年的刻苦學習及辯經考驗後,於一九四五年通過辯經考試,成為第一個獲得藏傳佛教最高學位──拉然巴格西的漢人。

一九四五年,邢肅芝攜帶大量珍貴的藏傳佛教密典迴到重慶。同年,由蔣介石任命,再度返迴西藏,擔任國立拉薩小學校長,對西藏地區的學校教育有不可抹滅的貢獻與建樹。一九五九年應華盛頓大學之邀,赴美國教授藏傳佛教文化,備受尊崇,此後便以專傢身分參與美國聯邦政府的工作,直至退休。目前定居於美國洛杉磯。

著者信息

圖書目錄

繁體版序∕邢肅芝

本書緣起∕張健飛 楊念群

第一章 童年記趣

第二章 入藏緣起

第三章 步入西康

第四章 藏地風情

第五章 走近拉薩

第六章 喇嘛生活

第七章 漢藏關係

第八章 咱日山朝聖

第九章 後藏考察

第十章 西藏辦學

後記 麯終人散以後

圖書序言

欣聞《雪域求法記》即將在颱灣發行齣版,真真感到高興。感謝颱灣橡樹林齣版社及北京三聯書店的鼎力支持和辛勤工作,並在此緻廣大颱灣讀者吉祥如意,福慧增長。

今天,藏傳佛教正在廣嚮世界傳播,各地均有藏密各派大德宏法,世界發生瞭巨變,佛教亦在嚮前發展。七十年前,我曾披荊跋涉的荒漠古道,或許今日已不再存,但那些往事足跡卻依然伴隨著記憶,如此的鮮活清晰。

藏傳佛教具有悠久的曆史和舉世聞名的經典而著稱於世。她導源於第七世紀,那是中國的盛唐時代,並直接師承瞭印度佛教,故在經論方麵、修行方麵、製度方麵均具其獨特的風格,對於整個佛教的宏揚發展,起著深遠的影響。自佛教開始傳入西藏,密教學說已發展到與中觀、唯識不可分離的階段,在西藏丹珠爾大藏經中,存有不少的密教論典,是龍樹、提婆菩薩等所著。而且印度晚期佛教聖人如月稱的中觀論、獅子賢解脫軍的現觀論、法稱的量釋論、金洲的唯識論、德光的戒律論,均在印度佛教衰亡之前傳入瞭西藏。加之西藏代有聖人,如寜瑪派創始人蓮花生大士、噶當派創始人阿底峽尊者、格魯巴創始人宗喀巴大師、薩迦派創始人貢麯甲布、噶舉派創始人瑪巴及米拉熱巴、菊南派創始人米交多傑及達惹那他等,這些先聖們無不解行並勝,學貫梵藏,闡幽探微,發前人之所未發,且能加以融會貫通,是那爛陀寺而後最能通達三藏者。

筆者自幼醉心佛教,少受庭訓,尤慕玄奘法顯之高行,乃弱冠隻身赴藏,訪求密法,親承大德教授。旅藏十餘年,有入寶山之感,不僅學到瞭經論,獲得瞭格西學位,還先後從一百多位德高望重的大德接受瞭六百多次密教各派的傳法灌頂,朝拜瞭薩迦寺和咱曰山,殊勝因緣不可勝述。

本期長居西藏繼續深學和工作,不意世事無常、因緣變化而離藏,後移美國深居。如今我已93歲,佛法加被,依然健朗,每日頌經修法,不離禪室,有時也講經授徒,圓滿六度四攝,上證菩提。

在此《雪域求法記》在颱灣齣版發行之際,衷心祈望藏傳佛教這一無上珍寶,能弘揚四海,饒益一切有情!

願世界和平,人民永久安樂!

邢肅芝

2009年5月於洛杉磯

本書緣起

一九九八年八月的一天,我們來到美國洛杉磯郊外一所宅子,拜訪隱居在此的邢肅芝老先生。在此之前,我們早就聽說這位老先生精通漢藏佛教,是一位修道有成的高人,一生充滿瞭神奇不凡的經曆。這便是此書的緣起。

邢肅芝老先生雖年過八旬,但身體康健,思維敏捷,記憶力十分驚人。我們初次的交談從邢老在西藏的經曆開始。講到半個多世紀前的往事,老人傢取齣瞭一本厚厚的相簿,他告訴我們,這裏麵的照片全部是他自己拍攝的,記錄著自一九三七年從他進入西藏開始,入藏沿途的所見所聞,以及在西藏十三年的求法和探險中所遭遇的各種人物。相簿的封麵已然褪色,一翻開,一幀幀微微發黃的黑白照片按照年代的順序排列著。從這些照片,邢老嚮我們展開瞭他多姿多彩的一生,道齣一段段傳奇的經曆。

以後的三年,在整理這部口述自傳的過程中,我們始終為能有這樣的一次難逢的機緣而慶幸。在近現代史上,邢肅芝老先生雖不是一位著名的大人物,但他的一生始終處在曆史的風口浪尖上,是一位二十世紀上半葉中國大動盪年代中,親身參與瞭漢藏兩地錯綜復雜的曆史演變的樞紐人物。他齣生於一九一六年,九歲皈依佛門,少年時便接受瞭嚴格正規的佛學教育,十六歲時進入四川重慶漢藏教理院學習西藏語文,同時成為中國佛學會會長、近代佛教界的泰鬥太虛大師的秘書,負責整理太虛大師的演講。一九三七年他隻身赴西藏,訪求藏傳佛教密法,決心將西藏密法取迴漢地,做一名現代的唐玄奘。入藏途中,他遍訪康藏地區的高僧大德,在四川甘孜自治州之德格縣學習藏傳密教薩迦派密法三百餘種;隨後,他渡過金沙江進入西藏,沿途得到國民政府考試院院長戴季陶、四川軍閥劉文輝、昌都藏軍司令索康劄薩和軍糧官阿沛.阿旺晉美的贊助和支持。抵達拉薩後,進入哲蚌寺學習藏傳佛教五部大論,曾拜多位著名活佛為師,包括達賴喇嘛的教經師領蒼活佛。經過七年的刻苦學習及辯經,於一九四五年通過在西藏攝政王麵前舉行的辯經考試,成為第一個獲得藏傳佛教最高學位──拉然巴格西的漢人,曆史上獲得這一學位的漢人僅有兩位。其間他四處參訪高僧大德,先後從師於一百多位藏傳佛教各派的活佛,接受密法灌頂六百多個。一九四四年藏曆鐵猴年的二月,他前往藏南咱日山藏傳佛教祖師蓮花生大師的道場朝拜考察,其經曆驚心動魄,成為進入此山而得以生還的唯一漢人。一九四五年,他攜帶著大量藏傳佛教密典滿載而歸,迴到瞭重慶;此外,他隨身還攜帶著一封促成他一生重大轉摺的文件──西藏攝政王達龍紮活佛委託他帶給蔣介石的一封親筆信。

曆史的現象與演變離不開因緣二字,世上的萬事萬物無一不是因緣和閤而生,這是佛教世界觀的基本思想。細觀大韆世界,蕓蕓眾生,每個人在偶然的衝動中,或在他人的影響下,或經深思熟慮後所做的每一項決定,往往形成事物發展的因,而外在的影響,各種客觀條件的聚閤則是促成事物的緣,因緣的結閤與離散形成萬事萬法的始與終,主導著每個人一生的命運,而這些無數個人因緣與命運的匯閤,又形成瞭演變曆史的大事因緣,主導著社會變革的軌跡。對於邢老來說,冥冥之中因緣奇妙的結閤,促成瞭他一生中的重大轉摺,使他從一個近代漢藏關係發展曆史的單純見證人變成為主動的參與者。在這次命運的轉摺中,他本人對發展漢藏民族關係的強烈使命感成為轉摺的因;而攝政王的親筆信、與蔣介石的會麵、太虛大師的鼓勵和影響、國民黨政府處理西藏問題人纔的短缺等種種因素的聚集則是緣;因緣和閤,促成瞭他的入世參政,成為國民政府的官員,落實「教育治藏」政策的關鍵人物。一九四五年他再次返迴西藏,此時他具有其他人無法具備的雙重身份:既是一位漢人喇嘛,西藏三大寺的格西;又是一位奉蔣介石之命入藏發展教育的國民政府濛藏委員會專門委員,教育部委任的國立拉薩小學校長。拉然巴格西的身份使他得到西藏噶廈政府、僧侶們和上層貴族的尊重和信任,能夠與西藏的政府官員和把握權力與資源的貴族階層建立良好的私人關係,完成連中央政府都難以做到的事情。而他的官員身份,則使他能夠直達中央政府,獲得在西藏發展教育事業所需的各種資源,成功地完成他的使命。

一九四九年七月,西藏噶廈政府乘國民黨軍隊在國共戰場上節節敗退之際,發動瞭震驚中外的「驅漢事件」。在這次事件中,邢老再次以他的特殊身份,參與中央政府駐藏辦事處與西藏地方政府的談判,努力協調漢藏之間各種錯綜復雜的矛盾,最後成功地組織瞭中央政府全體駐藏人員平安地撤離西藏。一九五○年他移居香港,開始講經說法,並將藏傳佛教的重要經典、宗喀巴大師的《菩提道次第略論》翻譯成漢文。一九五九年,他應美國西雅圖華盛頓大學的邀請赴美國講授藏學,並定居美國至今。幾十年來,不論是化外為僧,還是入世參政,他始終保持著一個佛教徒的信仰,從未放棄佛法的修行。據說他的禪定功夫高深,在密法的修持上獲得瞭很高的成就。他對往事驚人的準確記憶,對各種人物和事件的敏銳觀察,以及對曆史變革內在軌跡的分析與體悟,給我們留下極其深刻的印象。在多次的訪談中,邢老嚮我們展現齣那種隻有修行有成的人纔能具有的定力和一種洞徹人心的能力,常常在我們還沒有開口提問之前,他似乎就已經知道瞭我們的問題。這種神奇的力量令人摺服,卻又難以言喻。

邢老一生橫跨漢藏兩地,涵蓋僧俗二界,獨特的多重身份,使他的經曆具有極其豐富的曆史內涵。在地域空間上,他曾是漢地的法師和西藏的喇嘛,在漢藏兩地的寺廟中各自生活多年,對於兩地佛學思想與製度上的演變、交流與互動,瞭解得細緻深入,而且善於研究比較,有自己的見解與心得。對於西藏三大寺的體製、喇嘛的學經過程、密法的傳承和傳授、寺廟的生活等這些令現代人最感興趣而又知之甚少的部分,他的描述十分細緻動人,極富曆史動感。此外,對於舊西藏政教閤一的政治體製、官吏製度,西藏貴族階層的生活方式和彼此間的明爭暗鬥,漢藏之間錯綜復雜的關係,外國勢力對西藏的滲透,國民黨政府治藏政策的得失等各個層麵,他都提供瞭大量真實的細節性記述,足以彌補正史的不足。

邢老又是一位具有冒險精神的探險傢,一生經曆險情無數。難得可貴的是,他在每一次的考察探險中,對所見所聞都做瞭詳細的筆記,拍攝瞭大量的照片,並盡可能地收集各種相關的曆史資料。邢老在他的傢中曾嚮我們展示瞭當年入藏途中的遊記手稿,和在四川、西藏、雲南各處考察探險時的原始日記,以及他所收集的西藏早年發行的銀票和郵票、西藏和印度邊境的通行證、地方政府簽發的馬牌等等。他所拍攝的近韆張照片,內容包羅萬象,其中有世上僅存的一張年幼的十四世達賴喇嘛入主布達拉宮前在拉薩郊外休息的照片,漢藏雙方的軍隊為解決大金寺武裝衝突事件的談判會議現場,西藏寺廟中高僧活佛們日常起居的情形,大願節時的跳神儀式,藏南咱日山內「野人」部落生活實錄,國民政府駐藏辦事處官員們的留影,拉薩小學的學生生活素描,甚至連三大寺中「武僧」的訓練場麵都被拍攝瞭下來。這些照片盡管已經年久變色,畫麵卻仍顯清晰生動,尤其是與口述記錄、遊記手稿相互參照時,給人以強烈而又逼真的觸摸鮮活曆史的感覺。

從一九九八年開始,我們先後對邢老進行瞭二十多次的採訪,錄成四十多捲錄音帶。將錄音初步整理成文字後,再根據整理情況摘錄齣一些需要補充的細節問題,進一步採訪,經過多次反覆的挖掘和追憶,做最大限度的補充。聲音記錄轉換成文本後,我們再參照相關的曆史文獻,對口述文字與原有的遊記、日記及大量的珍貴照片進行閤理的穿插編排,使得口述記錄能夠與曆史文獻達到相得益彰的互證效果。

邢老的經曆所涵蓋的時空廣闊,人物眾多,尤其是涉及佛學及藏傳密教的部分,需要參證大量的文獻,纔能達到真實的復原當時佛教活動的曆史麵貌的目的。往往為瞭一項細節的查證,要經過洛杉磯—北京之間橫跨太平洋的數次聯絡,三年內點點滴滴的工作持續不斷,直至各項因緣具足,方纔功德圓滿,使這部口述自傳得以問世。我們希望這本書能為近代政治史、社會史、宗教史、民俗學、社會學、人類學的研究提供一份真實可靠的曆史紀錄。這也是邢肅芝老先生的心願。

張健飛 楊念群

二○○○年四月初稿於北京

二○○○年六月定稿於洛杉磯

圖書試讀

我童年的時候,中國正處在軍閥割據的混亂時期。我的傢鄉是軍閥孫傳芳的勢力範圍。

大約在我六歲那年,北伐軍打到瞭江蘇,與孫傳芳的軍隊在運河一帶激戰。這一仗打下來,孫傳芳大敗。記得那時國民革命軍使用的武器非常落後,不少士兵手裏拿的是長矛或鈎鐮槍,全憑湖南人強悍勇猛的士氣衝鋒陷陣,打敗瞭強敵。孫傳芳曾經就讀於日本士官學校,懂得軍事,佔據瞭江南富庶之地,號稱五省總司令,勢力強大。當時他的一部分軍隊駐紮在寶應縣,我和外祖父齣門時常看到軍隊在操練。

不久,孫傳芳聯閤瞭山東軍閥張宗昌的力量反攻國民軍,一直從徐州打到瓜州。這時南京的指揮官是白崇禧,指揮國民軍在南京與鎮江之間的龍潭再次大敗孫傳芳的軍隊。這一次孫傳芳的部隊被打得潰不成軍,猶如潮水般地日夜兼程嚮北方落荒而逃,路過寶應時,我看到團長坐在轎子上被人抬著,士兵則是一路搶劫而來,可以說是遇店便搶。這天我父親正好齣門辦事,劈麵遇到一夥剛搶完布店的敗兵,正在把搶來的布匹裝在一輛黃包車上準備拖走,見到我父親,不由分說便當場抓瞭壯丁,強迫他拉著載滿布匹的黃包車隨軍撤退。父親腦子機敏,沒走多遠就推說肚子痛要上廁所,乘機鑽入一條小巷溜迴傢中,逃脫瞭與傢人離散的命運。後來我聽說有的鄉親被抓壯丁後,被迫拉著搶劫的錢財從上海隨軍一直到瞭山東。

孫傳芳經過這一次失敗,再也無力東山再起,以後隱居在天津居士林學佛,最後被一位女子暗殺。這位女子的父親早年被孫傳芳殺害,女子為父報仇,一時轟動瞭全國。

外祖父去世後,父母把我接迴到自己的傢裏。那時父親經營煤和鐵的批發,將外地批發來的鋼鐵在當地零售。傢裏還擁有一百畝左右的田地。蘇北運河一帶自古就是中國的糧倉,以前所打的糧食都要運往北京,年成好的時候,傢中每年可收一百擔上下的稻榖;年成不好,收入就要打摺扣;如遇荒年,還有可能顆粒無收。靠著父親的生意和收地租,傢裏的生活還算寬裕。

不知為什麼,自從迴到瞭自己的傢,我便開始生病,接二連三地打擺子(註:湖南方言,指患瘧疾),父親要經常帶瞭我找城裏的醫生看病。醫生開瞭方子,我們便去藥鋪抓藥。那時候的藥鋪可以記賬,抓藥時不必付現錢。布店也是一樣,如果一傢人孩子多,可以先把布拿迴傢縫製衣服,到瞭年底布店纔會上門收賬。因為城裏的居民不多,左鄰右捨彼此認識,相互賒賬比較放心。藥吃得多,對中藥材就慢慢熟悉瞭,走進中醫鋪,隻要看到颱子上放的藥,我便知道大概是哪幾味。

中藥吃瞭不少,我的身體卻不見起色,依然是三天兩頭地生病。眼看著我的病總是醫不好,父母親於是請來瞭一位算命先生為我打蔔算卦。算命先生告訴父母親說,你們這個孩子在傢裏是養不大的,如果想要他活下去,除非送到廟裏。我們全傢祖輩信奉佛教,我的二哥和叔父都齣瞭傢,叔父還在揚州平山堂大明寺做方丈。我父親認為,齣傢本是很有功德的事情,如果到私廟齣傢,將來可以把廟繼承下來,廟裏有財産,不必為生活擔憂,而且受人尊敬。於是父母親聽瞭算命先生的勸說,在我八歲那年,把我送到瞭興化縣的安樂寺。

用户评价

讀到《雪域求法記:一個漢人喇嘛的口述史》這個書名,我立刻聯想到那種在塵世間曆經滄桑,最終在大山深處尋求精神慰藉的隱士形象。尤其“漢人喇嘛”這個身份,在我的認知裏,總是帶著一種“在異鄉為異客”卻又“融入異鄉”的矛盾與張力。我想象中的故事,不會是簡單的宗教介紹,而是充滿個人情感的掙紮與抉擇。他或許曾經也和我一樣,在現代都市的喧囂中感到迷失,在物質追求的洪流中尋找不到內心的平靜。是什麼樣的契機,讓他放棄瞭熟悉的故土,踏上瞭前往雪域高原的路?是內心的召喚,是某個偶然的遇見,還是冥冥之中的注定?我期待書中能夠細緻地描繪他如何在陌生的文化環境中,學習不同的語言,理解不同的思維方式,並最終在佛教的教義中找到屬於自己的答案。那些在寒冷高原上的修行生活,那些與修行同伴們的相處,那些對佛法的深入探究,我想象中的畫麵是樸實而深刻的,充滿瞭對生命意義的追問。

评分《雪域求法記:一個漢人喇嘛的口述史》,這個標題本身就充滿瞭故事性。身為颱灣的讀者,我一直對西藏獨特的文化和信仰充滿好奇,尤其是對於“漢人喇嘛”這個身份,更是感到一種奇妙的連結與想象。這不僅僅是一個簡單的宗教文本,更像是一部關於人生選擇和精神追尋的真實記錄。我腦海中浮現的是,一位有著漢人背景的修行者,如何在完全陌生的環境中,學習語言、適應生活、並深入領悟藏傳佛教的精髓。他必然經曆瞭很多常人難以想象的挑戰,也一定在這個過程中,對生命、對宇宙有瞭深刻的理解。我期待書中能夠展現他從一個普通漢人,到一位喇嘛的蛻變過程,他如何剋服內心的掙紮,如何在艱苦的條件下堅持修行,又如何在與當地人民的互動中,找到瞭自己存在的價值。這本書對我來說,可能是一次瞭解西藏文化和藏傳佛教的窗口,更是一次關於生命意義的深刻對話。

评分《雪域求法記:一個漢人喇嘛的口述史》——光是這幾個字,就讓我感到一種肅穆與虔誠。身為颱灣的讀者,我對藏傳佛教的神秘感和儀式感一直很著迷,但同時也知道,那背後是極其艱辛的修行過程。我特彆好奇“漢人喇嘛”這個身份所帶來的獨特視角。他如何看待漢傳佛教與藏傳佛教的異同?他又是如何在兩種文化背景的拉扯下,找到瞭自己的修行之路?我想象中的他,一定是一位經曆瞭深刻生命轉摺的人。他不僅僅是去學習佛法,更是去感受那片土地的靈魂,去體驗藏族人民的生活方式。我期待書中能夠展現他如何在極端艱苦的環境下,堅持不懈地追求信仰,如何剋服內心的孤獨與恐懼,如何與上師、僧侶們建立深厚的聯係。這本書對我來說,不隻是一本關於宗教的書,更像是一部關於一個人如何跨越文化藩籬,追尋生命最高境界的史詩。

评分《雪域求法記:一個漢人喇嘛的口述史》,這個書名瞬間在我腦海中勾勒齣一幅畫麵:在廣袤的雪山之下,一位漢人,身披袈裟,眼中閃爍著超越世俗的智慧光芒。颱灣的社會節奏很快,很多時候我們都在追逐外在的成功,而這本書似乎提供瞭一個截然不同的思考方嚮——嚮內探索,尋求內心的平靜與充實。我好奇的是,這位漢人喇嘛,他是在怎樣的年歲,抱著怎樣的心情,做齣瞭離開熟悉的一切,遠赴雪域求法的決定?書中是否會觸及他曾經的生活,他的人生選擇,以及是什麼樣的力量驅使著他,在那個遙遠的國度,開啓一段完全不同的人生旅程?我期待的是,通過他的口述,能夠真實地感受到他對於佛法的執著,對於生命的體悟,以及他對那片土地和人民的深情。這不僅僅是一段求法經曆,更是一場關於生命意義與精神超越的壯麗探險。

评分光是書名《雪域求法記:一個漢人喇嘛的口述史》,就足以勾起我無限的遐想。西藏,這片神秘的土地,總讓我心生嚮往,而“漢人喇嘛”的組閤更是充滿戲劇性。颱灣讀者對於藏傳佛教的接受度一直很高,加上現在許多電影、紀錄片都在描繪西藏的壯麗景色和獨特文化,我一直對那裏充滿好奇。這本書的齣現,就像打開瞭一扇通往那個遙遠世界的大門。我腦海中浮現的,不是枯燥的宗教教義,而是那些在高原上度過一生,追尋信仰的普通人。我想象著,一位生長在漢地,卻最終選擇踏上雪域高原,皈依佛門的老者,他的人生軌跡是怎樣的?他又是如何剋服語言、文化、環境上的重重障礙,最終融入那片土地的?我好奇他曾經的傢鄉,他為何做齣如此驚人的決定,又在求法的過程中經曆瞭哪些常人難以想象的艱辛與磨難。這本書的“口述史”定位,更讓我覺得真實可感,仿佛能夠透過文字,直接聽到那飽經風霜的生命講述著自己的故事。我期待的,是一個充滿人情味、充滿生命力的敘事,是關於信仰的力量如何改變一個人命運的傳奇。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有

![白阳经藏:诸佛菩萨慈训[中国大陆时期]1 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pictwbook.tinynews.org/0010585351/main.jpg)