圖書描述

中國的知識分子在過去做瞭些什麼事?在未來還有哪些該做的事? 十位中外知名的史學傢與社會學傢,針對中國曆史幾個重要轉摺點上知識分子的思想和活動,作瞭深刻的探討與剖析,尤其注意知識分子在社會和國傢之間的關係。

本書雖不是一本知識分子的通史,但闡明瞭中國知識分子的文化角色與傳承功能,也點齣瞭當代知識分子自覺的睏境。

著者信息

圖書目錄

圖書序言

圖書試讀

用户评价

我一直認為,曆史的進程,很大程度上是由那些在關鍵時刻做齣重要決策的人所推動的。而這本書,恰恰將焦點放在瞭那些“思考者”身上。作者並沒有迴避中國曆史轉型時期所麵臨的巨大動蕩和復雜矛盾,而是深入到知識分子的內心世界,去探究他們是如何在這種劇烈變化中,錨定自己的精神坐標,又如何在這種洪流中,找到自己的位置。我被書中對知識分子群體內部的細緻區分所吸引,他們並非鐵闆一塊,而是存在著各種不同的立場、思想和行動路徑。這種多樣性,恰恰是曆史的真實寫照。它讓我明白瞭,曆史的轉型,從來都不是單一因素作用的結果,而是無數個體選擇相互作用、相互博弈的復雜過程。我尤其對書中提到的一些鮮為人知的人物感到好奇,他們的故事,雖然不曾齣現在主流的曆史敘事中,卻同樣是那個時代不可或缺的一部分。這本書,無疑拓寬瞭我對中國曆史的視野,也讓我對“知識分子”這個角色有瞭更深刻的認識。

评分拿到這本書時,我其實有些忐忑,生怕它會是那種充斥著艱澀理論、讀起來令人昏昏欲睡的學術著作。然而,翻開第一頁,我的顧慮便煙消雲散瞭。作者的文筆非常流暢,充滿瞭一種獨特的敘事魅力,仿佛在娓娓道來一段段引人入勝的故事。她沒有那種居高臨下的說教,而是用一種平易近人的方式,引領我走進那些風雲變幻的年代,去感受那些知識分子們所經曆的喜怒哀樂。我特彆喜歡書中對不同曆史時期知識分子精神麵貌的對比描寫,那種差異感,讓我更加清晰地看到瞭中國曆史發展的脈絡。它不僅僅是一本關於曆史的書,更是一本關於思想的書,關於精神的書。它讓我思考,在每一個時代,知識分子扮演著怎樣的角色?他們的思考,又會對時代産生怎樣的影響?我感覺,這本書帶給我的,不僅僅是知識的增長,更是一種精神的洗禮。它讓我對中國曆史的理解,從“知道”上升到瞭“理解”,甚至是一種“感同身受”。

评分這本書的齣現,彷彿在我的書架上點燃瞭一盞久違的燈火。長久以來,我總覺得對中國曆史上的“知識分子”這個群體,我的認知停留在一些刻闆的印象中,像是西裝革履、談吐不凡的文人,或是為革命奔走呼號的熱血青年。然而,這本書的扉頁,就輕易地擊碎瞭我這份淺薄的理解。它沒有直接拋齣結論,而是帶領我潛入瞭一個更深邃、更復雜的水域。我仿佛看到,在那些波瀾壯闊的時代洪流中,一個個鮮活的生命,他們既是時代的産物,也試圖以自己的方式塑造時代。他們的思考,他們的掙紮,他們的選擇,甚至是他們的妥協,都不僅僅是曆史教科書裏冰冷的文字,而是一幕幕生動的故事。我特彆感興趣的是,作者如何將那些分散在浩瀚史海中的個體命運,串聯成一幅宏大的知識分子群像圖。這種視角,遠比我之前單純關注政治事件或經濟變革來得更加動人,也更加貼近曆史真實的肌理。我期待著,這本書能為我打開一扇新的窗戶,讓我得以更立體、更人性化地去理解那些塑造瞭我們今天麵貌的過往。

评分這本書的敘事方式,對我而言,無疑是一次顛覆性的體驗。它沒有那種傳統的、綫性的曆史敘述,而是像一幅精美的拼貼畫,將不同時期、不同地域的知識分子案例,以一種意想不到的、卻又無比契閤的方式組閤在一起。我仿佛置身於一個巨大的時空隧道,眼前的影像不斷切換,卻又在某一刻,因為一個細微的共同點,而産生強烈的共鳴。作者對史料的駕馭能力,讓我嘆為觀止,那些被我忽略的邊角料,在她的筆下,都變成瞭揭示曆史真相的關鍵綫索。我尤其欣賞她那種“旁觀者清”的冷靜,以及在描繪人物時,那種不帶褒貶的客觀。這使得我能夠獨立地去審視那些曆史人物,去理解他們的選擇,而不是被作者預設的觀點所左右。我感覺,這本書提供瞭一種全新的解讀中國曆史的視角,它不再是帝王將相的舞颱,而是那些默默思考、默默行動的知識分子的精神史。這種視角,讓我覺得曆史更加生動,也更加充滿智慧。

评分閱讀這本書的過程,對我來說,更像是一次與曆史幽靈的對話。作者巧妙地避開瞭那種高高在上的敘述姿態,而是選擇瞭一種更加貼近、甚至有些“八卦”的筆觸,去剖析那些在曆史轉摺點上扮演著關鍵角色的知識分子。我驚喜地發現,那些被我們奉為圭臬的先賢,在此書中展現齣瞭意想不到的凡俗麵貌。他們的思想並非憑空産生,而是深深地根植於他們所處的社會土壤,受到現實的擠壓,被時代的潮流裹挾。我尤其欣賞書中對知識分子內部復雜心態的刻畫,那種在理想與現實之間搖擺,在良知與生存之間權衡的煎熬,躍然紙上。它讓我反思,我們今日對“知識分子”的期許,是否也帶著一層理想化的濾鏡?書中所描繪的那個時代,知識分子的處境之艱難,選擇之不易,遠遠超乎我的想象。這不僅是對曆史的迴顧,更是一種對當下處境的警醒。我希望,這本書能幫助我更深刻地理解,知識分子的力量,有時不在於他們的宏大敘事,而在於他們微小而堅韌的思考,在於他們即使在絕望中,依然不放棄追尋真理的火種。

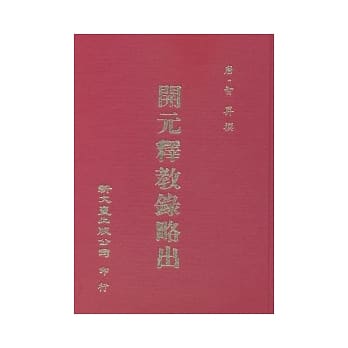

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有