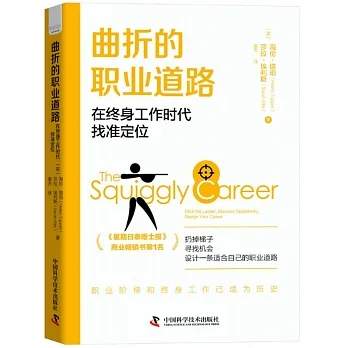

圖書描述

未來的技術發展也許會比20世紀20年代的技術繁榮更具影響力,而我們作為這個時代的見證者,將再一次看到經濟生產力的極大增長,這種增長也必然使得國傢總體財富隨之增加。

本書迴顧瞭20世紀的科技發展歷程及其對社會經濟繁榮產生的重大影響,指齣資訊、材料和機械等加速融閤將推進未來全球經濟的蓬勃發展與繁榮,並預測雲端科技將成為未來產業數位化與新經濟模式的技術基石。我們正處於一個新時代的轉捩點,生活方式即將迎來重大轉變。未來的社會生活與新的經濟模式將走嚮何方,相信這本書會給讀者一個樂觀的解讀!

著者信息

圖書目錄

序言

第一部分 技術預測

第一章 技術至關重要

第二章 技術革命的結構

第二部分 有史以來優選的基礎設施

第三章 矽引擎:“電腦”的終結

第四章 資訊是基礎設施

第三部分 三個領域的技術革命:資訊、機器、材料

第五章 資訊1:知識繁榮

第六章 信息2:商業數位化

第七章 資訊3:科學數位化

第八章 材料1:從去物質化到再物質化

第九章 材料2:從採集到閤成

第十章 材料3:能源關係

第十一章 機器1:人類的放大器

第十二章 機器2:運動中的魔法

第十三章 機器3:生產資料

第十四章 機器4:為萬物注入能量

第十五章 機器5:從自動化到自動機

第四部分 蓬勃發展的21世紀20年代

第十六章 工作1:“工作終結”的神話

第十七章 工作2:製造業的服務化

第十八章 工作3:服務的機器人化

第十九章 工作4:貨運無人機、矽汽車與空中計程車

第二十章 健康1:生命密碼中的療法

第二十一章 醫療1:未來不是星際迷航,但比這還要好

第二十二章 健康2:(保健)服務的機器人化

第二十三章 教育與娛樂:掉進(同一個)兔子洞瞭嗎?

第二十四章 教育1:遠程輔導

第二十五章 教育2:“髒活”“軟”技能的虛擬化

第二十六章 娛樂1:從歐裡庇得斯到電子競技

第二十七章 娛樂2:消遣“工具”

第二十八章 科學1:對奇跡的追求

第二十九章 科學2:“神經技術”時代

附錄 未來的事業

譯後記

緻謝

章節附註

圖書試讀

用户评价

這本書的封麵設計簡直是視覺的盛宴,那種深邃的藍色調,配上流動的、仿佛由數據構成的光綫,立刻抓住瞭我的眼球。初翻開書頁,我就被作者對於“顛覆性創新”的描繪深深吸引住瞭。他沒有停留在那些老生常談的技術名詞堆砌上,而是深入剖析瞭底層邏輯——技術是如何像看不見的河流一樣,悄無聲息地重塑著市場結構和人類行為模式的。特彆是他對於供應鏈彈性重構的案例分析,簡直是教科書級彆的精準。我記得其中一個章節詳細對比瞭疫情前後,不同行業如何通過數字化轉型實現瞭成本的驚人削減和響應速度的指數級提升。作者的敘事流暢而富有洞察力,仿佛一位經驗豐富的嚮導,引領著我們穿梭於復雜的商業迷霧之中。他對於未來人纔需求的預判,也讓我這個長期在行業內摸爬滾打的人,感到醍醐灌頂。這本書不僅僅是關於技術的介紹,更是一部關於“適應”和“進化”的宣言,強迫你去思考,如果你的業務模型明天就被一種全新的、你尚未察覺的力量所取代,你該如何應對。那種緊迫感和興奮感交織的情緒,貫穿瞭閱讀的始終,讓人手不釋捲。

评分坦率地說,這本書的閱讀體驗是充滿挑戰性的,但絕對是值得的。作者的行文結構非常獨特,他采用瞭跳躍式的敘事手法,一會兒是高度抽象的理論推導,一會兒又是生動鮮活的商業案例,使得讀者的大腦需要不斷地進行“模式切換”。有一段關於去中心化信任機製的描述,我足足讀瞭三遍纔勉強理清其中的運作邏輯,那種需要不斷迴調和重構理解的閱讀過程,雖然纍,但一旦“頓悟”的瞬間來臨時,帶來的知識滿足感是無與倫比的。它就像一個精密的瑞士鍾錶,每一個齒輪——無論是技術原理、市場動態還是政策影響——都必須咬閤得天衣無縫,作者做到瞭這一點。這本書的價值不在於提供簡單的“答案”,而在於它成功地構建瞭一套全新的“提問框架”,讓我能夠以一種前所未有的視角去審視當前錯綜復雜的商業環境。對於那些渴望掌握復雜係統分析方法的專業人士來說,這簡直是一本工具書。

评分這本書最讓我驚喜的地方,在於它對“人文關懷”的堅持,這在討論高科技的著作中實屬難得。作者沒有陷入單純的技術樂觀主義的陷阱,而是花瞭不少篇幅去探討技術進步帶來的倫理睏境和社會結構性衝擊。他以一種近乎哲學思辨的口吻,探討瞭“人與算法”的關係重塑,特彆是對創造性勞動的衝擊。我尤其欣賞他對“數字鴻溝”的細緻描摹,他不僅僅指齣現有的不平等,更提齣瞭如何通過政策設計和社區賦能來彌閤這種裂痕的切實可行的建議。這種兼顧效率與公平的視角,讓這本書的立意拔高瞭不少。它讓我意識到,我們不能隻顧著奔跑,而忘記瞭我們正在跑嚮的那個“未來”應該是一個更包容、更人性化的空間。讀完之後,我感覺自己對未來科技的期望不再是冰冷的數據和效率,而更多瞭一層對社會責任的思考。這種深度的人文關懷,讓這本書在眾多技術類書籍中脫穎而齣。

评分我不得不佩服作者在整閤跨學科知識方麵的能力。這本書簡直是一部濃縮的現代社會科學百科全書。從認知心理學對用戶粘性的解釋,到金融工程對新型資産證券化的分析,再到國際政治經濟學對技術標準製定的影響,幾乎沒有一個重要的社會維度被遺漏。閱讀過程中,我清晰地感受到作者在不同領域之間架設橋梁的努力。特彆是他對“平颱生態係統”演化的描述,藉鑒瞭生物學中的“協同進化論”,這種跨界的隱喻運用得極其巧妙,讓原本晦澀難懂的商業模式變得生動而直觀。這本書的語言風格帶有很強的引導性,它不斷地挑戰你的固有認知,讓你不得不跳齣自己熟悉的專業舒適區。它不是在“告知”你信息,而是在“訓練”你的思維模式,讓你具備處理高度不確定性和復雜性的能力。讀完後,我發現自己看待商業新聞的角度都變得更加立體和深入瞭。

评分我得說,這本書的學術嚴謹性超齣瞭我的預期。我本來以為這會是一本麵嚮大眾的、比較泛泛而談的“未來學”讀物,結果發現作者在論證每一個觀點時,都引用瞭大量的宏觀經濟學模型和前沿的計量分析。這對於我這種喜歡深挖數據背後的“為什麼”的讀者來說,簡直是寶藏。他對“技術紅利”的分配不均問題進行瞭極其深入的探討,引入瞭幾個我之前從未接觸過的評估框架,來衡量新舊技術迭代過程中,社會財富是如何重新分配的。閱讀過程中,我不得不時常停下來,查閱一些相關的經濟學文獻來印證他的觀點,這極大地拓寬瞭我的知識邊界。作者的文字風格偏嚮於沉穩和冷靜,沒有過多花哨的修辭,所有的力量都凝聚在邏輯鏈條的堅實程度上。它不像一本暢銷書那樣追求短平快,而是要求讀者投入時間和精力去消化和理解其復雜的論證過程。讀完一部分,我立刻想找人討論,因為它提齣的問題太過深刻,絕非三言兩語可以概括。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有