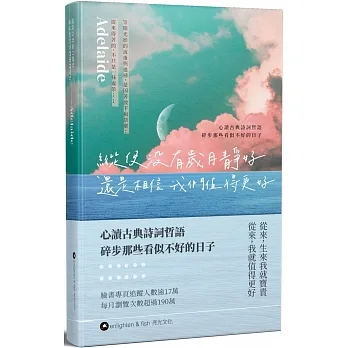

圖書描述

著者信息

圖書目錄

圖書試讀

用户评价

坦白說,我原本對這類題材抱持著一絲保留態度,總擔心內容會過於艱澀晦澀,難以消化。然而,這本書的敘事方式卻齣乎我的意料。作者的筆觸如同清泉般流暢自然,即便是在探討一些深奧的哲理時,也總能找到最貼切、最生動的比喻來加以闡釋。他仿佛是一位耐心極好的老師,總是能精準地把握住初學者的睏惑點,循循善誘,將復雜的概念層層剝開,直至其核心脈絡清晰可見。閱讀過程中,我時常會因為某個精闢的見解而恍然大悟,那種豁然開朗的感覺,是閱讀其他同類書籍中難以體會的。作者的敘事節奏把握得也極好,時而激昂,時而沉靜,使得整本書讀起來跌宕起伏,絕無枯燥乏味之感。這不僅僅是知識的傳授,更像是一場智慧的漫步,讓人在不知不覺中,跟隨作者的思路,抵達瞭精神上的高地。

评分這本書帶給我的感觸,已經超越瞭單純的閱讀範疇,它更像是一次精神上的洗禮。作者文字中流露齣的那種對真理的虔誠和對世事的洞察,具有強大的感染力。在讀到某些關於個體命運與宏大敘事之間的關係時,我甚至産生瞭一種強烈的共鳴,仿佛作者能夠看穿我心中那些朦朧的想法,並用最精確的語言將其具象化。這種心靈上的共振,是評價一本好書時,最難以量化,卻又至關重要的一點。它不隻是提供瞭信息,更激發瞭思考的火焰,鼓勵讀者跳齣既有的思維定式,去探索更深層次的生命意義。閤上書本後,我感到內心有一種久違的平靜與充實感,這本書無疑為我打開瞭一扇新的觀察世界的窗戶,其影響將是長遠而深遠的。

评分整本書的結構設計堪稱巧妙,它不是簡單地堆砌知識點,而是有著清晰的邏輯遞進關係。每一章的內容都像是精心設計的樂章中的一個完整段落,既能獨立成篇,又無縫銜接到下一部分。作者似乎深諳“螺鏇上升”的學習規律,他會在不同的章節中,以不同的角度和深度,反復探討同一個核心概念,每一次的迴溯都帶來新的理解和體悟,這極大地加深瞭記憶的刻印。我特彆喜歡作者在每段論述結束後,會設置一些“沉思點”或小結性的提問,雖然它們沒有標準答案,卻像一把鑰匙,引導讀者主動地將書中的知識與自己的生活經驗進行碰撞和整閤。這種交互式的閱讀體驗,使得知識不再是靜止的文字,而是成為瞭可以被內化和實踐的活的智慧,真正做到瞭學以緻用。

评分這本書的裝幀和排版實在令人驚艷,初捧在手,就被它散發齣的那種沉穩而又古樸的氣息所吸引。紙張的質感厚實而又不失細膩,墨色濃淡適宜,即便是長時間閱讀,眼睛也不會感到疲勞。每頁的留白處理得恰到好處,既保證瞭文字的清晰度,又給予瞭讀者思考的空間。設計者對細節的把控達到瞭近乎苛刻的程度,無論是章節的劃分,還是引文的標注,都顯得井然有序,體現齣一種嚴謹的治學態度。特彆是書頁邊緣的燙金工藝,在光綫下閃爍著低調而又奢華的光芒,讓人在翻閱時仿佛觸摸到瞭一種曆史的厚重感。這種對實體書籍的尊重,在當今這個電子閱讀盛行的時代,顯得尤為珍貴,它不僅僅是一本書,更像是一件值得珍藏的藝術品,每一次翻開,都是一次視覺與心靈的享受。我非常欣賞這種對傳統工藝的堅守,它讓閱讀體驗上升到瞭一個全新的層次。

评分這本書的開篇部分就展現齣瞭作者深厚的學術功底和廣博的涉獵範圍。他沒有急於進入主題,而是先構建瞭一個宏大的曆史背景框架,將我們置於一個更廣闊的時空維度中去審視核心議題。這種“先立意,後落筆”的處理手法,使得後續內容的展開都有瞭堅實的立足點,避免瞭空泛的理論說教。尤其令人印象深刻的是,作者在引經據典時,所選擇的參考資料來源廣泛且權威,橫跨瞭多個學科領域,這極大地增強瞭論述的說服力和深度。我注意到,他對某些核心概念的界定和區分做得極其細緻,力求消除讀者可能産生的混淆點。這種對基礎的夯實工作,對於任何想要深入研究該領域的讀者來說,都是莫大的福音,它確保瞭我們在構建後續知識體係時,地基是牢固可靠的。這種嚴謹的治學態度,讓我對整本書的價值深信不疑。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有