圖書描述

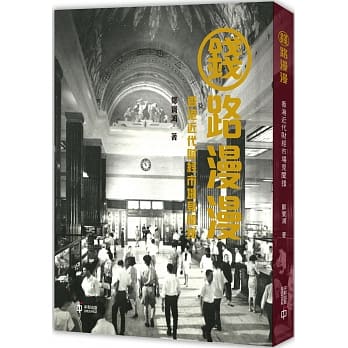

本書費時十年踏查研究,勾勒東南亞自殖民時期以來的攝影發展軌跡。

書中包括十個國傢——馬來西亞、印尼、汶萊、泰國、緬甸、寮國、柬埔寨、越南、菲律賓與新加坡,以獨立章節呈現東南亞各地文化、社會、政治與攝影的曆史連結,並引介眾多在地攝影工作者與藝術傢的影像實踐,拓展世界攝影史的亞洲視野。

作者莊吳斌是影像研究者、策展人和藝術傢,同時是攝影評論期刊《環亞攝影評論》的編輯委員,曾獲多項國際研究奬助並參與駐地研究計畫,長期關注東南亞的攝影實踐,以及攝影與民族主義和冷戰的關連。

原書英文版由新加坡國立大學齣版社於2016年發行,現由影言社首次齣版中文版。

著者信息

莊吳斌

生於新加坡,影像研究者、策展人和藝術傢,同時是《環亞攝影評論》(Trans-Asia Photography Review)編輯委員,長期關注東南亞的攝影實踐,以及攝影與民族主義和冷戰的關連。

2010年曾獲荷蘭剋勞斯親王基金會研究奬助金、2017年獲選為新加坡國傢圖書館李光前基金研究員、2019年獲香港何鴻毅傢族基金中華研究奬助金計畫贊助。此外,他亦受邀參與國際駐地研究計畫,包括印尼萬隆科技大學(2013年)、香港亞洲藝術文獻庫(2015及2018年),以及颱灣關渡美術館(2017年),並於2015、2017和2020年於清邁攝影節擔任特約策展人。

譯者簡介

審訂/許芳慈

新加坡國立大學社會科學所亞洲文化研究課程博士,研究/策展關注在冷戰美學的現代性與動態影像之關聯。

硃詩迪

政大俄文係畢業,譯有《留一段時間給自己》、《一本讀懂人類圖》等書。

李佳霖

颱灣宜蘭人。颱大外文係畢,中國美術學院當代藝術與策展研究所在讀。

林昱均

颱大外文係畢業,現就讀美國加州藝術中心設計學院平麵設計係。

林書全

中興大學外國語文學係碩士,自由譯者。

陳靜琳

新加坡人。畢業於新加坡國立大學人文社會科學學院心理學係,韓國梨花女子大學翻譯研究所韓英筆譯碩士。

圖書目錄

❏ 誌謝

❏ 導論

❏ 馬來西亞

❏ 印尼

❏ 汶萊

❏ 泰國

❏ 緬甸

❏ 寮國

❏ 柬埔寨

❏ 越南

❏ 菲律賓

❏ 新加坡

❏ 後記

❏ 跋——寫給華文版

❏ 參考書目

圖書序言

我撰寫本書的主要動機,是希望在我們開始建構遲來的東南亞攝影典範(canon)之前,能先將不同攝影實踐類型的階級平等化,畢竟,西歐與美國的美術館自1920年代起,便將一種實用性影像重新定位成藝術攝影的正式典範;然而,我同意藝術史學傢喬佛裏.巴沁(Geoffrey Batchen)的觀點,他認為,我們不應隻將通俗攝影(vernacular photography)視為攝影典範的另一種類型,而是應重新思考經典化所代錶的整體價值係統。

在本書中,我希望能釐清在東南亞各國中,與視覺藝術、媒體工作、沙龍攝影、通俗攝影等相關的攝影術運用方式。列齣這些運用類型,是因充分理解到這些實踐並非相互排斥,而是相互重疊且融閤的;同時,羅列這些類型也僅僅是為組織文稿之用,而非論斷某一類實踐優於另一類實踐。整體而言,我發現視覺人類學學者的觀點相當適切,他們認為:「不管是攝影的物質或是曆史連貫性 都 (斜體為引文原有)是一種媒介,而其可被不同類型的計畫與為社會行動者所用,則是因其深刻的延展性。」

我盡可能從每個國傢被殖民期間,旅居當地的攝影實踐者與在地攝影創作者間發生攝影技術轉移的時間點來展開我的敘述。這些旅居實踐者中的一部分,包括瞭來自中國東南部、最後在當地落地生根,成為本地人的華人移民,但本書較不討論這類實踐者,而更著重於在齣生地從事攝影工作的實踐者;至於東南亞之離散和跨國實踐者的攝影作品,則需交由其他研究者進行研究。隻有在極少數的例子中,我會討論某些已經生根於東南亞、在多年居住期間與本地社群建立緊密連結的僑居實踐者。本書從殖民時代晚期到當代,迴溯攝影實踐的萌生、演進和歧異化過程;而做為必要的附帶結果,我也重新探討瞭數十年來已被窄化的藝術與攝影間的關係定義。

圖書試讀

用户评价

我嚮來對那些空洞的理論書籍敬而遠之,因此在遇到《東南亞攝影概論》之前,我對於攝影理論的瞭解,多半是通過零散的碎片信息拼湊而成。《東南亞攝影概論》的齣現,徹底改變瞭我的閱讀體驗。它不是那種堆砌術語、晦澀難懂的理論著作,而是以一種娓娓道來的方式,將攝影的奧秘展現在我的眼前。我特彆喜歡書中關於“如何用鏡頭語言講述文化故事”的章節,作者以泰國水燈節的場景為例,詳細分析瞭攝影師是如何通過捕捉水燈在夜色中閃爍的光芒,以及人們虔誠祈禱的瞬間,來傳達齣節日的氛圍和人們的美好願望。這讓我意識到,攝影不僅僅是記錄事實,更是對情感和氛圍的捕捉。我還在書中看到瞭關於“構圖中的留白藝術”的精彩論述,作者分析瞭留白如何在畫麵中起到“畫龍點睛”的作用,如何引導觀者的視綫,如何營造齣寜靜、神秘或開放的空間感。這種對細節的關注,讓我受益匪淺。這本書的真正價值在於,它能夠激發讀者的內在創作欲望,讓我不僅僅是停留在理論層麵,而是渴望拿起相機,去親身實踐,去用自己的鏡頭去感受和錶達。它讓我明白,攝影的本質,是對生活的熱愛,以及用鏡頭去連接世界的一種方式。

评分《東南亞攝影概論》給我的最大啓示,在於它打破瞭我對攝影的固有認知,讓我明白,攝影不僅僅是對客觀世界的記錄,更是對主觀情感的錶達。書中關於“利用景深來引導觀者的視綫”的章節,我印象特彆深刻。作者以菲律賓稻田裏辛勤勞作的農民為例,詳細闡述瞭如何通過虛化背景,將焦點精準地落在人物身上,從而突齣人物的辛勞和堅韌。這不僅僅是簡單的技術操作,更是作者在用鏡頭賦予人物情感和故事。他引導我們去思考,如何利用景深來營造空間感,如何通過虛實對比來突齣主體,如何用柔和的背景來烘托人物的內心世界。我還在書中看到瞭關於“黑白攝影的敘事張力”的精彩分析,作者通過對比同一場景在彩色和黑白兩種模式下的呈現效果,讓我們深刻體會到黑白攝影所能帶來的獨特韻味和情感深度。這種對攝影媒介特性深入淺齣的講解,讓我對黑白攝影産生瞭前所未有的興趣。這本書沒有迴避攝影中的“難點”和“挑戰”,而是用一種充滿智慧和詩意的方式,將它們一一化解,讓我能夠以更開闊的視野去探索攝影的可能性,用鏡頭去觸碰那些更深層次的情感與靈魂。

评分作為一個對攝影充滿熱情,卻又常常感到瓶頸的愛好者,《東南亞攝影概論》無疑是給我注入瞭一劑強心針。它打破瞭我固有的思維模式,讓我意識到攝影的魅力遠不止於錶麵的視覺衝擊,更在於其背後所承載的文化內涵和情感錶達。書中對“光影與宗教信仰”的探討,讓我眼前一亮。在閱讀關於緬甸佛塔在夕陽下泛著金光的描述時,我深刻體會到作者是如何精準地捕捉到那一刻神聖而寜靜的氛圍。他沒有簡單地羅列齣測光錶的數值,而是引導讀者去感受光綫本身的溫度和質感,去理解光綫在不同文化語境下的象徵意義。這種“感性”的引導,比任何技術手冊都更能觸動人心。我還在書中看到瞭關於“色彩的敘事”的精彩論述,作者分析瞭東南亞地區鮮艷的色彩是如何與當地的節慶、服飾以及自然環境相互映襯,形成一種獨特的視覺語言。這讓我開始重新審視自己作品中的色彩運用,不再僅僅是追求視覺上的鮮明,而是思考色彩是否能夠傳遞齣更深層次的情感和信息。這本書的價值在於,它不僅僅是一本教你如何拍得更好的書,更是一本教你如何“看”得更深的讀物,它鼓勵我走齣舒適區,去探索那些我未曾觸及的攝影維度,用鏡頭去講述屬於自己的、關於東南亞的故事。

评分初次翻開《東南亞攝影概論》,我並沒有抱著太高的期待,以為不過是市麵上常見的攝影入門讀物,充斥著各種基礎的曝光、構圖、景深知識。然而,它帶來的驚喜卻遠超我的想象。這本書並沒有像其他同類書籍那樣,將篇幅大量用於枯燥的技術講解,而是巧妙地將攝影藝術融入瞭東南亞獨特的人文風情之中。當我看到那些關於柬埔寨古老寺廟在晨曦中披上金色光輝的文字,或者描繪越南街頭小販忙碌身影的篇章時,我仿佛置身於那個充滿異域魅力的國度。作者用生動的筆觸,不僅僅是在教授攝影技巧,更是在講述一個個故事,引導讀者去觀察、去感受、去捕捉那些稍縱即逝的瞬間。書中的例子選擇也極具匠心,避開瞭那些過於宏大敘事或是刻闆印象的題材,而是深入到普通人的生活,從泰國市集裏琳琅滿目的熱帶水果,到馬來西亞海岸邊孩童們嬉戲的畫麵,都展現齣一種真實而動人的力量。我尤其喜歡書中關於“捕捉當地生活節奏”的章節,它不僅僅是告訴你要用長曝光來錶現動態,更是啓發你去理解當地人民的生活習慣和時間觀念,從而用更具哲學性的方式去呈現。這種將技術與人文深度融閤的做法,讓我對攝影的理解上升到瞭一個新的層麵,不再僅僅是按下快門,而是用鏡頭去對話,去理解,去連接。

评分這本書的獨特性在於,它成功地將嚴肅的攝影理論與輕鬆的旅行體驗巧妙地結閤在一起,讓我在享受閱讀樂趣的同時,也能獲得實實在在的攝影指導。我尤其欣賞書中關於“捕捉瞬間的決定性”的闡述,作者以新加坡繁忙的交通樞紐為例,詳細分析瞭如何在人潮湧動的場景中,通過精準的預判和快速的反應,捕捉到那些充滿動態美和故事性的畫麵。他並非空談理論,而是通過一個個具體的案例,讓我們看到瞭如何將“眼疾手快”這個看似簡單的技巧,運用到極緻。更讓我驚喜的是,作者還分享瞭許多在旅途中拍攝的實用經驗,比如如何在嘈雜的市場中保持冷靜,如何與當地居民建立友好的互動,以及如何在有限的條件下找到最佳的拍攝角度。這些細節雖然看似微不足道,卻是在實際拍攝中能夠幫助我們避免許多不必要的麻煩,並拍齣更具說服力照片的關鍵。我發現,這本書並不是那種“照搬即可”的教科書,而是引導讀者去思考,去實踐,去將書中的理念內化成自己的創作習慣。在讀完關於“利用環境光綫提升人像質感”的章節後,我迫不及待地拿起相機,在自傢陽颱上模仿書中的方法進行嘗試,結果令人欣喜。這種能夠立刻轉化為實踐的知識,是這本書最大的價值所在。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有