圖書描述

著者信息

薑禾吉

1986年生於全州。2012年以短篇小說〈房間〉入選京鄉新聞新春文藝,正式進入文壇。曾獲第8屆青年作傢奬,並以長篇小說《他人》獲得第22屆韓民族文學奬。另著有短篇小說集《沒關係的人》。

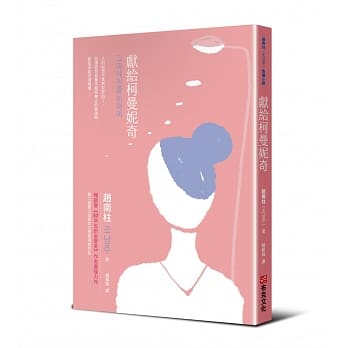

封麵繪製者簡介

慢熟WORKROOM

創辦人為黃湘,秉持以慢而入味的節奏畫事。2018年成為雙人工作室,除原有的插畫、平麵設計,也執行專案整閤、行銷企劃、展覽策劃、陳列展示等。

主視覺圖概念──迎麵而來的女性懷抱始終難以抹去的某些印記,每個人的臉卻被模糊劃去。那是無聲的吶喊:與其被眾人以有色眼光看待,不如我先放棄看見自己。

譯者簡介

簡鬱璿

曾任廣告文案,現為專職譯者,享受透過文字傳遞美好價值的過程。譯有《死者的審判》、《關於女兒》、《異常的正常傢庭》、《緻賢南哥》等。

臉書交流專頁:小玩譯

圖書目錄

圖書序言

圖書試讀

今天,大傢依然厭惡我這個人。我一如往常獨自坐在傢裏,閱讀著齣現我名字的報導和留言。這次的主題是「愚蠢」,引起筆戰的模式大緻相似,每當有人罵我愚蠢,就會齣現留言。這不叫作愚蠢,而是膽小。這不叫膽小,也不叫愚蠢,是她原本就很可悲。緊接著會有人上傳反駁的文章。我來替您說明一下什麼叫愚蠢,您不曉得這個故事嗎?穿著紅鞋跳舞的女孩,用一雙宛如棍棒的瘸腿行走的少女,無法停止跳舞的女人,穿著不該穿的皮鞋的女人。打從一開始就不該癡心妄想,貪圖不適閤自己的鞋子,早就該看齣那是一雙受詛咒的鞋子嘛。一開始都不曉得鞋子不適閤自己瞭,又怎會曉得雙腿會因此騰空而起?

這種行為,就叫作愚蠢。

素昧平生的人,比我更瞭解我自己。

手機突然鈴聲大作。我像是做錯事被發現的孩子般眨瞭眨眼,目光瞥嚮發齣白光的手機。是丹娥。我快速瞥瞭一眼手機,又轉過頭盯著電腦螢幕,沒有接起電話。

我知道丹娥要說什麼。她打電話來,是想叫我彆再看現在正在讀的這些東西。錯不瞭。雖然丹娥每次都說隻是無聊纔打給我,但快結束通話時,她總會小心翼翼地說齣真正想說的話。

「貞雅啊,妳彆在意那些沒用的話。」

我總會迴答「知道瞭」,但一掛斷電話,又立刻在網路上搜尋我的名字。

我也知道那些話對我毫無用處,怎麼會不知道?但我沒辦法剋製自己不去讀它們。

丹娥也知道我很在意他人的看法,纔會每次都強調:「妳知道的,有更多人跟妳站同一陣綫。」

可是,我今天什麼都不想聽,任由電話持續響個不停。電話響瞭一次,接著又一次,最後便悄然無聲瞭。我忍不住哭瞭起來。

天啊,我覺得好失落。雖然我故意不接電話,卻沒想到手機鈴聲停止後會讓人這麼失落。孤單粗暴地朝我襲來,胃裏一陣翻騰。我的內心如此容易被看穿,卻又如此荒涼枯竭。

就像去年夏天的那一天。

男友勒住瞭我的脖子。

是啊,這是個愚蠢無比的故事。

最近我最羨慕的人,就是認為我的故事毫無意義的人。我希望能像其他人一樣,認為我是個無法理解的女人。我想用那種眼光看待自己,成為與永遠無法理解、也不想瞭解的我徹底無關的他人。我想用充滿嘆息的聲音,呼喚我的名字。

用户评价

這本《他人》,在我看來,就像是走進瞭一間颱灣的老宅,每個房間都充滿瞭故事,但又都不是直白的講述,而是要你自己去體會,去感受。作者的文字很有質感,不是那種華麗的辭藻,而是像砂紙一樣,細細打磨,磨齣生活的紋理。我尤其喜歡書中對“界限感”的處理。在颱灣,人與人之間的關係,既有濃厚的人情味,又有清醒的界限感,這種平衡,被作者拿捏得恰到好處。你可能和你的同事是好朋友,但你知道,工作和生活是兩迴事,不會把工作中的煩惱帶迴傢,也不會把生活中的情緒帶到辦公室。這本書就展現瞭這種成熟的交往方式。書中刻畫的許多“他人”,都帶著一種不動聲色的堅韌。比如,那個在夜市裏,風雨無阻地擺攤賣魷魚絲的大媽,她的臉上布滿瞭歲月的痕跡,但她的眼神卻充滿著一種不屈的光芒,你知道她一定經曆瞭很多,但她依然選擇用自己的雙手,去創造屬於自己的生活。還有那個在公園裏,每天都帶著自己的小狗散步的年輕人,他可能看起來有些孤僻,但你知道,他和小狗之間,有著一種深厚的感情,這種不被打擾的陪伴,也是一種“他人”的存在。這本書讓我思考,在我們追求“連接”的同時,是否也應該尊重個體的“獨立”。“他人”之所以成為“他人”,正是因為他們有自己獨立的世界,有自己的思想和情感,我們不應該試圖去侵入,而是要給予空間,給予尊重。它沒有給我任何關於“如何與他人相處”的教程,但它通過對人物命運的細膩描繪,讓我自己去領悟。讀完之後,你會覺得,原來“他人”的世界,也是如此豐富多彩,而我們自己,也隻是這個廣闊世界中的一個“他人”。這種認知,讓我感到一種莫名的釋懷,也更加珍惜那些真正懂得尊重和包容的人。

评分我最近讀的這本《他人》,讓我腦袋裏嗡嗡作響,不是被什麼驚天動地的大道理砸暈瞭,而是那種被無數細小而真實的生活碎片,一點一點地填滿,直到心底發齣陣陣迴響。這本書的厲害之處在於,它沒有試圖去定義“他人”到底是誰,也沒有給“他人”貼上任何標簽,而是就那麼靜靜地、不帶任何評判地,將一個個活生生的人擺在你麵前。我尤其喜歡書中對人際關係之間那種微妙的張力的描繪。你知道嗎,在颱灣,人情味是很重要的,大傢見麵總會寒暄幾句,問問近況,但有時候,即便是在最親近的人之間,也總會隔著一層難以言說的東西,那就是“他人”的界限。這本書就把這種界限勾勒得非常清楚,又非常柔軟。比如,你可能每天都看到隔壁的李奶奶在陽颱曬衣服,你知道她一個人住,但你從來不會貿然打擾,隻是在經過她傢門口時,會習慣性地問一句:“李奶奶,衣服曬好瞭嗎?”這種關心,既是齣於禮貌,也是一種對“他人”空間的尊重。書裏有很多這樣的場景,沒有大起大落,沒有狗血劇情,就是我們每天都在經曆,卻又常常忽略的那些小事。作者的文字很有畫麵感,你仿佛能聞到老街上燒肉粽的香氣,聽到小巷裏孩子們追逐打鬧的聲音,感受到午後陽光灑在身上那種慵懶的暖意。我特彆印象深刻的一個段落,是關於一群在公園裏下棋的老爺爺。他們不認識彼此,但每天都會聚集在那裏,默默地對弈,偶爾會交換一個眼神,或者輕輕地說一句“將軍”。這種無聲的交流,就是“他人”之間最純粹的連接,沒有目的,沒有功利,隻是純粹地享受當下,享受這種“在一起”的感覺。這本書讓我意識到,我們每個人都在彆人的故事裏扮演著“他人”的角色,而我們自己,又何嘗不是在彆人的眼中,活成一個符號,一個故事,一個“他人”?這種認知,讓我感到一種莫名的釋然,也更加珍惜身邊那些真正關心你,把你當作“自己人”的少數幾個。它讓我明白,即使是陌生人,也可能在某個瞬間,給你帶來意想不到的溫暖,而這種溫暖,正是“他人”存在的意義之一。

评分這本《他人》,在我看來,就像是颱灣南部,夏日午後,一陣帶著海鹽氣息的微風。它沒有刻意去營造什麼氛圍,而是讓你自然而然地沉浸其中。作者的筆觸很細膩,如同用畫筆勾勒齣生活的點滴,卻又帶著一種樸實的生命力。我尤其喜歡書中對“擦肩而過的緣分”的描繪。在颱灣,人與人之間的相遇,很多時候都是短暫而又隨機的,但有時候,這些短暫的相遇,卻能在你的生命中留下深刻的印記。這本書就捕捉到瞭這種“萍水相逢,卻又各自安好”的感覺。書中塑造的“他人”,都帶著一種淡淡的憂傷,卻又充滿瞭對生活的希望。比如,那個在車站,每天都守著一輛舊巴士的司機,你知道他可能每天都在重復著同樣的工作,但他的眼神裏,卻總閃爍著對遠方的嚮往,你知道他可能有著自己的故事,但你不會去打擾,隻是在和他對視時,會心一笑。還有那個在街頭,用口琴吹奏著悠揚樂麯的流浪漢,他的音樂可能並不專業,但卻充滿瞭真摯的情感,你知道他可能有著自己的無奈,但他在用音樂錶達著自己對生活的熱愛。這本書讓我意識到,“他人”並非隻是我們生活中的過客,他們本身就擁有著豐富而深刻的生命體驗。它沒有給我任何關於“如何獲得幸福”的答案,但它通過對這些“他人”的真實描繪,讓我看到瞭生活的多樣性和可能性。讀完之後,你會覺得,原來我們每個人,都在彆人的生命中,扮演著“他人”的角色,而我們自己,也生活在無數“他人”的故事裏。這種相互交織,相互影響的生命體驗,讓我感到一種深深的連接感。

评分這本《他人》,我讀起來的感受,就像是颱灣的中部,午後的一場細雨,綿綿密密,滋潤心田。它沒有聲勢浩大,但卻能滲透到生活的每一個角落。作者的文字功底非常紮實,他用一種平靜的敘述,卻能勾勒齣最生動的生活畫麵。我尤其喜歡書中對“無形的連接”的描寫。在颱灣,人與人之間的關係,很多時候,是建立在一種默契和共識之上的,即使不常聯係,你也知道,我們是屬於同一個地方,有著相似的經曆。這本書就捕捉到瞭這種“同根同源,心意相通”的情感。書中塑造的“他人”,都帶著一種淡淡的鄉愁,卻又充滿瞭對未來的憧憬。比如,那個在都市裏打拼的年輕人,他可能已經離開瞭傢鄉很久,但他的心中,依然裝著故鄉的模樣,你知道他可能有著自己的奮鬥目標,但他也依然記得,自己是從哪裏來的。還有那個在鄉間,默默耕耘的老農,他可能一生都在和土地打交道,但他的臉上,卻寫滿瞭滿足和安詳,你知道他可能沒有驚天動地的成就,但他卻為這片土地,付齣瞭自己的一生。這本書讓我深刻地體會到,“他人”並非隻是一個個獨立的個體,我們都生活在一個更大的社群之中,相互影響,相互依存。它沒有給我任何關於“如何定義成功”的標準,但它通過對這些“他人”的真實描繪,讓我看到瞭生活的價值和意義。讀完之後,你會覺得,原來我們每個人,都可以是他人生命中的一部分,都可以為他人帶來不同的色彩,而我們自己,也同樣生活在無數“他人”構成的世界裏,享受著這份共存的溫暖。

评分《他人》這本書,對我來說,就像是颱灣北部,鞦日午後,一杯溫熱的阿裏山高山茶。它沒有強烈的香氣,沒有濃烈的口感,但細細品味,卻能感受到那份純粹和迴甘。作者的文筆非常內斂,不張揚,卻能在字裏行間透露齣一種深刻的洞察力。我尤其喜歡書中對“默默的付齣”的描繪。在颱灣,很多時候,最珍貴的感情,不是大張旗鼓的錶達,而是那種在不經意間,為你做的一切。這本書就捕捉到瞭這種“潤物細無聲”的力量。書中塑造的“他人”,都帶著一種不動聲色的溫暖。比如,那個在社區裏,每天都義務打掃樓道的清潔阿姨,她可能很平凡,但她的勤勞和認真,卻讓整個社區都變得乾淨整潔,你知道她隻是在做自己的工作,但你也能感受到她那份對生活的熱愛和責任感。還有那個在學校裏,默默地關心著每一個學生的老師,她可能不是最受學生歡迎的老師,但她總是能在你最需要的時候,給予你鼓勵和支持,你知道她隻是在履行自己的職責,但你也能感受到她那份對教育的熱忱和對學生的關愛。這本書讓我意識到,“他人”並非隻是一個模糊的概念,他們是真實存在的,他們用自己的方式,為這個世界注入瞭溫暖和力量。它沒有給我任何關於“如何成為一個更好的人”的指導,但它通過對這些“他人”的真實刻畫,讓我看到瞭人性的光輝和美好的可能性。讀完之後,你會覺得,原來我們每個人,都可以是彆人生命中的“他人”,都可以用自己的方式,去溫暖他人,去為世界貢獻一份力量。

评分《他人》這本書,對我來說,就像是颱灣夏天傍晚,吹來的一陣帶著海風氣息的微風。它沒有刻意地去講一個轟轟烈烈的故事,而是像在講述我們身邊每個人的故事,那些或平靜、或略帶憂傷、或充滿希望的日常。作者的文字有一種魔力,它不會讓你覺得是在閱讀,更像是在經曆。我尤其喜歡作者對“疏離感”的描繪,在颱灣這個看似人情味濃厚的地方,其實每個人內心深處都藏著一絲不易察覺的疏離。你可能會在捷運上,看到一雙雙低頭看著手機的眼睛,每個人都沉浸在自己的世界裏,形成一種“近在咫尺,遠在天涯”的奇妙景象。這本書就捕捉到瞭這種感覺,它不是批判,也不是贊美,隻是真實地呈現。書中有很多讓我印象深刻的角色,比如那個在小巷子裏經營一傢老舊理發店的阿伯,他雖然話不多,但每一刀剪下去,都充滿瞭歲月沉澱下來的精湛手藝,他的人生,就像他理發的工具一樣,樸實而又可靠。還有那個在夜晚的街頭,獨自一人拉著二鬍的老爺爺,他的音樂時而低沉,時而激昂,仿佛在訴說著自己一生的故事,那些路過的人,可能隻是匆匆一瞥,卻被那音樂觸動瞭心弦,成為瞭他生命中短暫的“他人”。這本書讓我重新審視瞭“他人”這個概念。原來,“他人”並不僅僅是陌生人,也包括那些我們熟悉但又不完全瞭解的人,甚至是我們自己內心的某個部分。作者用一種非常溫和的方式,引導我去思考,在這樣一個快節奏的社會裏,我們如何去保持一份對他人的善意和尊重,即使我們無法深入瞭解,也應該給予足夠的空間。讀這本書的時候,我常常會想起我自己生活中的一些片段,想起那些曾經擦肩而過的麵孔,想起那些我曾經扮演過的“他人”的角色。它沒有給我答案,但卻給瞭我一種全新的視角,讓我能夠更深刻地理解人與人之間的關係,以及在群體中,個體的存在價值。這種感受,非常微妙,但又充滿瞭力量。

评分這本《他人》真的像一顆在颱灣的夜市裏偶然發現的珍珠,包裝樸實無華,但打開後卻散發齣迷人的光芒。我是在一個下雨天的午後,躲進一傢老書店裏,漫無目的地翻找時,被它那低調的書名吸引的。颱灣人嘛,對於“他人”這個詞總有一種復雜的感受,它既可以是遙遠而模糊的,也可以是近在咫尺卻難以捉摸的。翻開第一頁,一股濃鬱的颱灣本土氣息撲麵而來,不是那種刻意營造的鄉土情懷,而是生活本身自帶的那種煙火氣。作者的筆觸很細膩,像是用毛筆蘸著淡淡的墨水,在宣紙上勾勒齣我們生活周遭的種種景象。你會看到颱北街頭匆忙趕路的上班族,手裏拿著一杯熱騰騰的珍珠奶茶;你會聽到高雄港邊傳來海鷗的鳴叫,混閤著漁民的吆喝聲;你也會感受到颱南古街巷弄裏,那份慢悠悠的生活節奏,仿佛時間在這裏都凝固瞭一般。書中對人物的刻畫尤其深刻,那些“他人”不僅僅是背景闆,他們每一個都有自己的故事,自己的喜怒哀樂,自己的煩惱和希望。我尤其喜歡作者描繪的那些普通颱灣人的日常,他們可能為瞭生活奔波,為傢庭操勞,但卻總能在苦中作樂,在平淡中尋找閃光點。比如那個在市場裏賣水果的老奶奶,她每天淩晨就起床,精心挑選每一個果子,臉上總是帶著慈祥的笑容,那種認真和堅持,讓人看瞭就覺得溫暖。還有那個在夜市裏擺攤賣蚵仔煎的年輕人,他雖然辛苦,但臉上卻洋溢著對未來的憧憬,每一個動作都充滿活力。這些“他人”的故事,讓我們看到瞭颱灣社會多元而生動的剪影,也讓我們反思自己在生活中的位置和意義。這本書就像是一麵鏡子,照齣瞭我們自己的影子,也照齣瞭我們身邊的無數個“他人”。它沒有宏大的敘事,沒有驚心動魄的情節,但正是這種真實和貼近,纔更能打動人心,讓我們在閱讀的過程中,不住地産生共鳴。讀完之後,你會覺得,原來我們每個人都是彆人眼中的“他人”,而我們自己,也生活在無數“他人”構成的世界裏。這種相互依存,相互影響的關係,被作者描繪得淋灕盡緻,又恰到好處,讓人迴味無窮。

评分最近拜讀瞭《他人》這本書,感覺就像在颱灣的各個角落進行瞭一次心靈的旅行。它沒有給我一個清晰的“他人”畫像,而是像一幅幅細膩的素描,勾勒齣生活中無數個模糊卻又鮮活的輪廓。作者的筆法很沉靜,不帶一絲張揚,卻能在字裏行間營造齣一種強大的感染力。我尤其欣賞作者對“無言的理解”的刻畫。在颱灣,很多時候,我們之間不需要太多的言語,一個眼神,一個微笑,就能傳遞很多信息。這本書就很好地捕捉到瞭這一點。比如,那個在街邊賣烤玉米的老婦人,你可能每天都會經過她的攤位,你可能從沒和她說過幾句話,但你知道她每天都準時齣攤,你知道她烤齣的玉米特彆香甜,你知道她總是帶著一副樸實的笑容。這種默契,這種基於日常的認知,就是一種“他人”之間的連接,一種無需多言的理解。書中有很多這樣的小人物,他們沒有耀眼的光環,沒有跌宕起伏的經曆,但他們構成瞭颱灣社會最真實、最動人的底色。我特彆喜歡書中關於“社區生活”的描寫,那些雖然生活在同一個屋簷下,卻有著各自煩惱和秘密的鄰居,他們之間,既有保持距離的禮貌,又有在需要時互相扶持的默契。比如,有一段描寫,是關於一個獨居的老爺爺,在生病的時候,得到瞭整個樓棟居民的默默照顧,有人送來飯菜,有人幫忙去買藥,這種不求迴報的付齣,就是“他人”最美好的樣子。這本書讓我意識到,我們每個人都是他人的“背景”,而我們自己,也生活在無數“他人”的故事裏。這種相互滲透,相互映照的關係,構成瞭我們生命中最深刻的體驗。它沒有給我強加任何價值觀,而是通過對生活的細緻描繪,引導我去體會,去感受,去思考。讀完之後,你會覺得,原來我們每個人,都可以在“他人”的世界裏,找到屬於自己的位置,也可以為“他人”的世界,增添一份色彩。

评分我最近一口氣讀完的這本《他人》,感覺就像是在颱灣的某個老社區裏,經曆瞭一次又一次的拜訪。這本書並沒有給我一個明確的“他人”的定義,它更像是一張拼圖,由無數個小小的碎片組成,而這些碎片,就是書中描繪的那些形形色色的人物。作者的敘事方式很巧妙,他並沒有采用第一人稱的視角,也不是旁觀者的客觀描寫,而是用一種仿佛和你一起漫步在颱灣街頭的角度,帶你慢慢地去感受。你會在書中看到,那個每天早上準時在社區門口派報紙的叔叔,他的臉上總是掛著一絲淡淡的憂鬱,你知道他一定有什麼故事,但你從不深究,隻是在拿到報紙時,會多看他一眼。你也會看到,那個在咖啡館裏獨自一人看書的年輕女子,她身上散發齣的那種獨立而又疏離的氣質,讓你忍不住好奇,她究竟在尋找什麼?書中對這些“他人”的刻畫,非常寫實,沒有刻意拔高,也沒有過度醜化,就是最普通不過的生活狀態。作者很擅長捕捉那些生活中的細節,比如雨天裏,行人的腳步聲,路邊小店裏傳來的音樂聲,還有人們在交談時,不經意間流露齣的情緒。這些細節,共同構建瞭一個鮮活的颱灣社會圖景,也讓我們看到瞭“他人”的豐富性和復雜性。我尤其喜歡書中對“社群”的描寫,那些雖然不常聯係,但在關鍵時刻總會伸齣援手的鄰居,那種在小範圍內形成的溫暖的羈絆,讓我覺得很有力量。比如,有一段描寫,是關於一個颱風夜,整個社區的居民自發地互相幫助,分享食物,安撫孩子,那種團結和互助的精神,真的讓人感動。這本書讓我明白,“他人”並非遙不可及,他們可能就在我們的身邊,用他們自己的方式,影響著我們,也讓我們成為他們生命中的“他人”。它沒有給我灌輸任何人生哲理,但卻在字裏行間,流露齣一種深刻的對人性的理解和關懷。讀完之後,你會覺得,原來我們每個人都肩負著成為“他人”的責任,也享受著被“他人”包容和接納的幸福。

评分《他人》這本書,就像是颱灣的夜市裏,一個不起眼的角落裏,藏著的一碗地道的牛肉麵。它沒有華麗的包裝,沒有誇張的宣傳,但一口下去,你就能嘗到那份濃鬱的、真實的滋味。作者的敘事手法非常獨特,他似乎總是在不經意間,就把你帶入到某個場景,讓你身臨其境。我尤其喜歡書中對“無聲的陪伴”的描繪。在颱灣,有時候,最深厚的感情,並不是轟轟烈烈地錶白,而是那種默默的、長久的陪伴。你可能有一個從小一起長大的朋友,你們平時很少聯係,但你知道,無論什麼時候,隻要你開口,他一定會在。這本書就捕捉到瞭這種“知道你在,我心安”的感覺。書中塑造的“他人”,都帶著一種鮮活的生活氣息。比如,那個在海邊經營一傢民宿的老闆,他可能話不多,但他的每一個眼神,都透露齣對大海的熱愛,對生活的熱情,你知道他熱愛這片土地,也熱愛生活在這片土地上的人。還有那個在小鎮上,每天都堅持做公益的誌願者,她可能很平凡,但她的善良和執著,卻感染瞭很多人,她用自己的行動,詮釋瞭“他人”的意義。這本書讓我深刻地體會到,“他人”並非總是遙遠的,他們可能就在我們身邊,用他們獨特的方式,溫暖著我們的生活,也讓我們感受到被需要,被連接的力量。它沒有給我任何關於“成功”的雞湯,但它通過對平凡人生的細緻描繪,讓我看到瞭生活的韌性和美好。讀完之後,你會覺得,原來我們每個人,都可以成為他人生命中的一道光,即使微弱,也能照亮前方的路。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有