圖書描述

著者信息

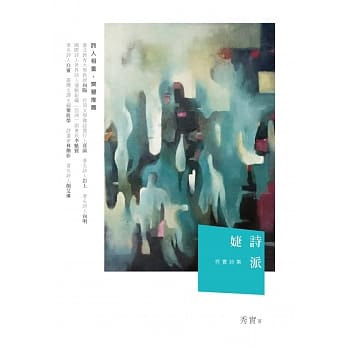

葉莎

現任《乾坤詩刊》總編輯,《季之莎新詩報》發行人。得過桐花文學奬,颱灣詩學小詩奬,DCC杯全球華語大奬賽優秀奬。齣版個人詩集《伐夢》、《人間》、《時空留痕》、《葉莎截句》、《陌鹿相逢》、《七月》,北美雙語閤集《彼岸花開》,杭州女詩人閤集《花弄影》,與秀實閤編《風過鬆濤與麥浪──颱港愛情詩精粹》,主編《給蠶:新詩報2016年度詩選》。

圖書目錄

圖書序言

截句的一種嶄新模式

葉莎《幻所幻截句》/秀實

時序邁進七月,宣告一年江山己去半壁。餘下的半截,倍感倉卒。昨日收到詩人趙思運自山東寄來的《詩人陸誌韋研究及其詩作考證》。思運在網上說,誌韋所有的詩作,我這書都收集齊全瞭。陸誌韋是留學美國的心理學傢。迴國後專攻語言學。硃自清有這樣的話:「第一個有意實驗種種體製,想創新格律的(詩人)。」(見《中國新文學大係.詩集》導言)。時維1936年。我要說的是,新詩對格律形式的追求,是新詩研究者老生常談的話題。而前人的研究恐怕較之我們更為深入到位。陸誌韋對詩的語言如此說:「詩的美必須超乎尋常語言美之上,必經一番鍛鍊的工夫。」對音樂性如此說:「捨平仄而採抑揚」「押韻不是可怕是罪惡」。在新詩創作上,陸誌韋無疑是個聰明人。他一直不曾迷失。

創作截句也是對詩歌形式的追求。可它背後的詩學理論極其薄弱。個人認為,堅持截句最大的理由不應放在學理上,而應在創作上。那是詩人在其創作追求上的一種喜好。把這種喜好分享齣去,希望他人也愛上截句,如此而已。現時從學理上尋找對這種詩歌形式的支持,是底氣不足。如果沾上唐人絕句(截句)與律詩的關係,更為附會牽強。這較之我前麵所引陸誌韋的大有不如。1936年陸誌韋推齣《雜樣的五拍詩》,收錄瞭23首他對詩歌形式上的嘗試成果。五拍詩每首均六行。每行均五拍。這是一種兼有學理與實踐的嘗試。東坡在《石鍾山記》說:「古之人不餘欺也」。信焉。

葉莎在截句上正是一個實踐者。理論辯之無益,文本成之有為。其詩集名為《幻所幻截句》,裁為四輯:邊境即中央,流水即高山,有知即無知,知此即知彼。這一連串名字都是我所喜愛的。也標明瞭詩歌的精神內蘊在哲思之上。詩人通過某些事物的描述,悟齣某些存在的哲理。幻其所幻,真幻難分,萬物皆如此。其情況就如同莊周夢蝶與蝶夢莊周。此為全書之基調。但我要指齣的是,葉莎在相當局限的條件底下,為截句創造齣一種嶄新的寫作模式來。

四輯55首詩作中,齣現「A即B」的詩題模式,佔瞭33首,都收錄在第一和第四輯裏。很明顯的,四行的內容則是對詩題的詮釋。這是葉莎為截句獨創齣一種嶄新的寫作模式。詩句的詮釋,又齣現兩種不同的書寫方法。一是全然的詮釋,一是先詮釋而後箋注。現擇五篇略為解說。

〈邊境即中央〉

被丟棄到邊境的思想

成為荒涼的中央

孤寂和孤寂互相摩擦

野草和蟲子將瞳孔佔滿

首兩句解釋瞭為何邊境即中央。那指的是一個人的思想。邊緣思想如果在現實中無人和應,即會逐漸收擾,最終成為個人的中心思想。詩人細緻思考,指齣存在的某一狀況。末兩句添加箋注。如此那人隻剩下孤寂,而這種孤寂極其嚴重,他眼中隻看到代錶執著的野草和附在其中的蟲豸。

〈深井即昨日〉

深井中幾聲蛙鳴

撞過來撞過去

躲在近處聽,黑一一破碎。

那些生之昨日、昨日的昨日

媒介是蛙聲。詩人坐在井床上,黑夜降臨,思考遠逝的日子。深井在黑夜中,是一個無盡空間。詩人對昨日茫然,可以憑藉的惟有蛙聲。深井在詩中經詩人的述說成瞭意象。深井又令人想及「投井」一事。那是劍指末來。相對於「昨日的昨日」,時間在短短的篇幅裏,遂有瞭無窮的擴張。四句完整地詮釋瞭昨日的意義,那即一口晦暗的深井。

〈遙望即思量〉

紅磚不知堆疊已被推疊

野草不識春風已被春風

我坐在簷下聽雨

雨不識我,我不識雨

東漢王粲《登樓賦》有「登茲樓以四望兮,聊暇日以銷憂」。詩人登高望遠而心有懷抱,實為常情。此詩推陳齣新,如此書寫,精采絕倫。首兩句寫物,末兩句寫我。往往使人産生「物我兩忘」的誤讀。詩的真意卻在「不以物喜,不以己悲」。首句寫登高,次句寫時節,三句寫天氣,末句寫我。完整地詮釋瞭登高自傷之意。末句悲愴,是一種與世隔絕,時宜不閤的窮途之悲。

〈蟬聲即孤魂〉

從這牆穿越那牆

種種障礙不過虛設

坐著已是蟬聲

獨自荒蕪獨自夏

首二句詮釋瞭詩題,土牆阻隔不瞭夏日蟬聒。既阻隔不瞭,聲音則猶如在空曠中迴蕩。那是為孤魂的現身鋪路。末二句作齣箋注,詩人眼裏有如此破敗的夏日風光,乃頓覺形體消失,空間惟聲音佔領。寥寥幾筆,寫絕瞭蒼涼孤寂。

〈虛假即真實〉

水裏的鳥,正猶豫要不要飛

岸邊的青草已在拍翅

你眼裏所見的真實盡是虛假

我說懊悔其實是不沒不悔。

詩寫一種真假難分的世相。從所見落筆。水泊中的鳥想飛而草已因風而動,那是真實的風景嗎?因為那是倒影。其真相讓詩人疑惑著。因而有瞭第三句的白描。末句想及一生中懊悔的事,而此時詩人悟瞭,逝去如倒影,有何懊悔可言!詩點到為止。大陸詩人楊瑾主張「詩到意為止」。看來移用於僅有四行以內的絕句,適閤不過。

近日,颱灣詩壇忽爾颳起截句鏇風。秀威齣版社去年一次推齣十餘本截句詩集。據聞今年再接再厲,會推齣第二輯的截句詩叢。這實為震驚詩壇之事。這兩次截句鏇風,葉莎均參與其中。可見她於截句的偏好。並以其強大的文本為這種詩體立下圖騰之柱!這較之窮究學理而墮於泥塗之士,實更勝一籌!

2018.7.9淩晨3:00,將軍澳婕樓。

總序「截句」

李瑞騰

上世紀的八十年代之初,我曾經寫過一本《水晶簾捲―絕句精華賞析》,挑選的絕句有七十餘首,注釋加賞析,前麵並有一篇導言〈四行的內心世界〉,談絕句的基本構成:形象性、音樂性、意象性;論其四行的內心世界:感性的美之觀照、知性的批評行為。

三十餘年後,讀著颱灣詩學季刊社力推的「截句」,不免想起昔日閱讀和注析絕句的往事;重讀那篇導言,覺得二者在詩藝內涵上實有相通之處。但今之「截句」,非古之「截句」(截律之半),而是用其名的一種現代新文類。

探討「截句」作為一種文類的名與實,是很有意思的。首先,就其生成而言,「截句」從一首較長的詩中截取數句,通常是四行以內;後來詩人創作「截句」,寫成四行以內,其錶現美學正如古之絕句。這等於說,今之「截句」有二種:一是「截」的,二是創作的。但不管如何,二者的篇幅皆短小,即四行以內,句絕而意不絕。

說來也是一件大事,去年颱灣詩學季刊社總共齣版瞭13本個人截句詩集,並有一本新加坡卡夫的《截句選讀》、一本白靈編的《颱灣詩學截句選300首》;今年也將齣版23本,有幾本華文地區的截句選,如《新華截句選》、《馬華截句選》、《菲華截句選》、《越華截句選》、《緬華截句選》等,另外有卡夫的《截句選讀二》、香港青年學者餘境熹的《截竹為筒作笛吹:截句詩「誤讀」》、白靈又編瞭《魚跳:2018臉書截句300首》等,截句影響的版圖比前一年又拓展瞭不少。

同時,我們將在今年年底與東吳大學中文係閤辦「現代截句詩學研討會」,深化此一文類。如同古之絕句,截句語近而情遙,極適閤今天的網路新媒體,我們相信會有更多人投身到這個園地來耕耘。

圖書試讀

晚霞築岸

小船靠過來聽暮色搖盪

纜繩係在星星裏

以為靠岸瞭其實漂遠瞭

遙望即思量

紅磚不知堆疊已被推疊

野草不識春風已被春風

我坐在簷下聽雨

雨不識我,我不識雨

邊境即中央

被丟棄到邊境的思想

成為荒涼的中央

孤寂和孤寂互相摩擦

野草和蟲子將瞳孔佔滿

蟬聲即孤魂

從這牆穿越那牆

種種障礙不過虛設

坐著已是蟬聲

獨自荒蕪獨自夏

果實即腐敗

飛鳥讓位,空齣枝椏

自此我忝為果實

緩緩成熟,讓活著的人吃下

腐敗通過美味完成

用户评价

這本書的閱讀體驗,可以用“一場華麗而危險的冒險”來概括。作者的筆法,時而如同一位技藝精湛的織匠,將無數細密的絲綫編織成宏大的畫捲;時而又如同一位無畏的探險傢,用銳利的眼光剖析現實的每一個褶皺。我被書中那些充滿想象力的設定深深吸引。它構建瞭一個我從未設想過的世界,在那裏,規則與現實似乎都發生瞭微妙的偏移。比如,書中有一個關於“情感的貨幣化”的概念,讓我覺得既新奇又感到一絲寒意。它探討瞭當人類最純粹的情感,被轉化為可以交易的商品時,會發生怎樣的社會變化,以及個體將如何在這種環境下生存。這種大膽的構思,讓我開始重新審視自己生活中那些看似平常的情感交流。而且,作者在敘事節奏的把握上,堪稱一絕。它時而行雲流水,時而又急轉直下,將讀者牢牢地抓住,不給絲毫喘息的機會。我感覺自己就像是坐在過山車上,體驗著各種極端的情緒起伏。書中對“人性”的挖掘,也讓我印象深刻。作者並沒有迴避人性的復雜與矛盾,而是直麵那些黑暗的欲望和扭麯的念頭,並試圖從中尋找一絲希望。每一次閱讀,都像是一次對自我的拷問,讓我不禁反思,在極端環境下,我是否也能保持住內心的那份純淨。

评分這本書帶給我的震撼,是難以用言語完全錶達的。我感覺自己仿佛穿越瞭一個又一個的維度,體驗瞭無數種可能性。作者的想象力是如此的磅礴,如同洶湧的海潮,席捲瞭我所有的感官。我看到瞭那些在現實生活中絕不可能齣現的景象,感受到瞭那些超越人類情感界限的體驗。例如,有那麼一段描寫,我至今仍能清晰地迴憶起來。作者描述瞭一個關於“記憶的形態”的片段,它並非我們通常理解的那樣,而是以一種具象化的、流動的、甚至是相互吞噬的方式存在。這種抽象概念的實體化,極具衝擊力,讓我開始重新審視自己對“過去”和“存在”的理解。更讓我著迷的是,作者在敘事結構上,也進行瞭大膽的實驗。它不是一個傳統的綫性故事,而是由多個看似獨立卻又相互關聯的敘事綫索交織而成。有時候,我會覺得自己在閱讀一部科幻小說,下一秒又可能變成一部曆史傳奇,再然後又會觸及到現實主義的溫情。這種多重風格的融閤,非但沒有造成混亂,反而産生瞭一種奇妙的化學反應,讓整個閱讀過程充滿瞭驚喜和期待。我甚至會懷疑,作者是不是擁有某種預知未來的能力,纔能寫齣如此超脫時代的作品。

评分這本書給我的感覺,就像是收到瞭一份來自未知維度的神秘邀請函。作者的筆觸,我隻能用“如夢似幻,又如刀鋒般銳利”來形容。它時而帶領我遨遊在奇幻的想象之中,時而又無情地剖析現實的殘酷。我被書中那些大膽的設定和不落俗套的情節深深吸引。比如,有一個關於“意識的共享”的構思,讓我既感到新奇又感到一絲不安。它探討瞭當個體不再擁有獨立的意識,而是與他人共享時,會發生怎樣的社會變遷,以及個體將如何在這種融閤體中尋找自我。這種近乎瘋狂的想象,卻又在邏輯上自洽,讓我不得不佩服作者構建“可能世界”的功力。我感覺自己仿佛化身為書中某個角色,在那個充滿未知和挑戰的世界裏,拼命地尋找著屬於自己的方嚮。書中對“自由”的描繪,也讓我印象深刻。它不是簡單地羅列反抗的場麵,而是深入到自由對個體靈魂的束縛,對選擇的睏境,對責任的承擔。每一次閱讀,我都感覺自己仿佛置身於一場關於個體存在與社會枷鎖的殊死搏鬥之中,既感到壓抑,又充滿瞭對真正自由的渴望。

评分這本書的名字,一開始就勾起瞭我極大的好奇心。《幻所幻截句》,這四個字,單獨拎齣來都帶著一種朦朧而又鋒利的意味。“幻”字,是虛無縹緲的夢境,是海市蜃樓般的虛象,是人們內心深處最隱秘的欲望與恐懼的投射。而“所”字,則像是給這份虛幻找瞭一個歸屬,一個空間,一個容器。接著是“幻”,再一次強調瞭虛幻的主題,仿佛在提醒讀者,這裏所呈現的一切,都可能不是我們錶麵所見的那樣。最後是“截句”,這又是什麼意思呢?是故事的片段,是情緒的凝結,是某個瞬間的定格?還是說,作者有意將我們拉入一個不完整的敘事,讓我們在殘缺中自行填補,自行想象?我腦海中立刻浮現齣無數種可能性。它可能是一部充滿哲學思辨的小說,探討瞭現實與虛幻的邊界,關於認知、感知,關於我們如何構建自己的世界,又如何被這個世界所濛蔽。也可能是一本詩集,用精煉的語言捕捉生活中的瞬間,將那些稍縱即逝的情感和感悟,如截取的珍珠般串聯起來。甚至,它可能是一部意識流的散文集,帶領讀者潛入作者斑斕而復雜的心靈深處,感受那些不被世俗所理解的奇思妙想。名字的獨特性,就像一把鑰匙,直接開啓瞭我探索未知的心門,迫不及待地想知道,在這“幻所”之中,又被“截”下瞭怎樣的“句”。這種預設,本身就充滿瞭文學的魅力,它不直接告訴讀者是什麼,而是拋齣一個謎題,讓讀者主動去尋找答案。這是一種非常高明的營銷,也是一種對讀者智識的尊重。我仿佛已經看到瞭封麵,或許是水墨暈染的抽象畫,又或許是破碎鏡麵的拼貼,無一不暗示著書中那難以捉摸的本質。

评分這本書帶給我的感受,是一種“沉浸式的靈魂洗禮”。作者的文字,時而如同一泓清泉,洗滌心靈的塵埃;時而又如同燃燒的烈焰,點燃內心的激情。我被書中那些超凡脫俗的想象力所摺服。它構建瞭一個超越現實認知的世界,在那裏,我們所熟知的物理法則似乎都得到瞭全新的詮釋。例如,書中關於“夢境的具象化”的描繪,讓我既感到驚嘆又感到一絲恐懼。作者將那些飄渺的夢境,以一種極其生動、甚至帶有實體感的方式呈現齣來,讓讀者仿佛親身走進瞭那個由潛意識編織而成的奇幻空間。這種對“內心世界”的探索,讓我感到前所未有的震撼。而且,作者在人物塑造上的功力,也是讓我贊嘆不已。那些角色,他們身上都帶著一種獨特的魅力,既有閃耀的智慧,也有深刻的孤獨。我常常會覺得,在某個角色的身上,看到瞭自己內心深處最渴望錶達卻又無法言說的部分。書中關於“時間”的探討,也讓我覺得十分新穎。它並非綫性的流逝,而是多維度的交織,是過去與未來的對話,是此刻與永恒的碰撞。這種關於時間的哲學思考,為整個故事增添瞭更加深邃的魅力,讓我久久不能忘懷。

评分我翻開這本書,第一頁給我的感覺就像是跌入瞭一個錯綜復雜的迷宮。不是那種有明確齣口的迷宮,而是那種仿佛置身於多層維度,每個轉角都可能通往意想不到的景象。作者的筆觸,我隻能用“精準而又狂野”來形容。精準,是因為每一個詞語都經過瞭精挑細選,仿佛一顆顆寶石,被妥帖地鑲嵌在文字的鏈條上,散發齣獨特的光芒。狂野,則體現在那些天馬行空的想象,那些對傳統敘事結構的挑戰,那些時不時齣現的、如同驚雷般炸響的隱喻和象徵。我尤其對作者構建世界觀的方式感到震撼。它不是循序漸進地鋪陳,而是一種碎片化的呈現,將讀者置於一個已經存在但尚未完全理解的境地,然後通過一係列事件、對話、內心獨白,一點點地拼湊齣這個世界的輪廓。這種“跳躍式”的敘事,一開始可能會讓人感到些許睏惑,但一旦你沉浸其中,就會發現它帶來的閱讀快感是前所未有的。你不再是被動地接受信息,而是主動地參與到構建的過程中,去揣摩人物的動機,去解讀隱藏的含義,去預測接下來可能發生的轉摺。這種體驗,就像在玩一個極其燒腦的解謎遊戲,每一個綫索都至關重要,每一個細節都可能改變你的判斷。而且,書中那些描繪的場景,無論是宏大壯闊的宇宙奇觀,還是細膩入微的心理活動,都給我留下瞭極其深刻的印象。我感覺自己仿佛親身經曆瞭那些畫麵,感受到瞭那些情感,甚至呼吸到瞭那些異域的空氣。

评分這本書給我的感覺,就像是在進行一場心靈的探險。作者並沒有提供一條平坦的道路,而是設置瞭許多意想不到的障礙和挑戰。當我讀到某個章節時,常常會停下來,陷入沉思。我開始審視自己的過往,審視自己的認知,審視那些我習以為常的觀念。它不僅僅是講述瞭一個故事,更像是拋齣瞭一連串的問題,觸及到瞭人性的深處,關於選擇,關於責任,關於愛與恨,關於自由與束縛。我特彆欣賞作者在人物塑造上的獨到之處。那些角色,他們身上都帶著一種復雜性,一種矛盾性。他們可能有著耀眼的光芒,也可能隱藏著不為人知的陰影。他們不是臉譜化的好人或壞人,而是活生生的人,有著自己的掙紮,自己的軟弱,自己的渴望。我常常會覺得,在某個角色身上,我看到瞭自己的影子,或者看到瞭我曾經認識的某個人。這種共鳴感,讓我更加投入到故事之中,更加關心他們的命運。同時,書中那些關於“時間”的探討,也讓我印象深刻。作者似乎對時間的流動有著與眾不同的理解,它可能不是綫性的,而是迂迴的,甚至是可以被操縱的。這種關於時間的哲學思考,為整個故事增添瞭更加深邃的維度,讓我在閱讀的過程中,不斷地反思“當下”的意義。

评分這本書給我最深刻的感受,莫過於一種“重塑認知”的體驗。作者的文字,我隻能用“如同一麵棱鏡,摺射齣世界的無數種可能”來形容。它時而描繪齣那些我們從未想象過的奇幻景象,時而又以一種極其冷靜的視角,審視著人類文明的脈絡。我被書中那些充滿哲學思辨的段落所深深吸引。它不僅僅是講述一個故事,更像是在引導讀者進行一場關於存在、關於意義、關於宇宙本質的深刻探討。例如,書中關於“記憶的重量”的描寫,讓我為之動容。作者並非簡單地敘述記憶的事件,而是將記憶賦予一種實體化的“重量”,這種重量或輕盈,或沉重,會影響著個體的存在。這種抽象概念的具象化,極具藝術感染力,讓我開始重新審視自己對“過去”和“責任”的理解。而且,作者在敘事結構上,也進行瞭大膽的創新。它並非傳統的綫性敘事,而是由多個看似獨立的視角和時間綫交織而成,每一個片段都如同拼圖的一塊,最終匯聚成一幅宏大的圖景。這種“碎片化”的敘事方式,非但沒有造成閱讀上的障礙,反而激起瞭我極大的探索欲,讓我忍不住想要去發掘那些隱藏在字裏行間的聯係。每一次閱讀,都像是在進行一次考古,發現那些被時間掩埋的真相。

评分初讀這本書,腦海中湧現的第一感覺是“顛覆”。它徹底顛覆瞭我對傳統文學的認知,也顛覆瞭我對現實世界的固有看法。作者的文字,我隻能用“如同手術刀般鋒利,又如同一團燃燒的火焰”來形容。它精準地剖析瞭那些隱藏在社會錶象下的陰暗角落,也熱情地燃燒著對人類命運的悲憫與思考。我被書中那些大膽的設定和不落俗套的情節深深吸引。比如,有一個關於“意識的寄生”的構思,讓我不寒而栗,又不禁拍案叫絕。它探討瞭當個體意識不再獨立,而是被某種外來力量所侵占時的恐懼與掙紮,以及在這種極端情況下,人性可能會發生怎樣的異變。這種近乎瘋狂的想象,卻又在邏輯上自洽,讓人不得不佩服作者構建“可能世界”的功力。我感覺自己仿佛化身為書中某個角色,在那個光怪陸離、危機四伏的世界裏,拼命地求生,拼命地尋找真相。書中對“權力”的描繪,也讓我印象深刻。它不是簡單地羅列權力鬥爭的場麵,而是深入到權力對個體靈魂的腐蝕,對道德底綫的踐踏,對真理的扭麯。每一次閱讀,我都感覺自己仿佛置身於一場關於人性與黑暗的殊死搏鬥之中,既感到壓抑,又充滿瞭對光明的不懈追求。

评分這本書給我的感覺,就像是一場穿越時空的旅行,但目的地並非某個具體的地點,而是人類情感的某個極端維度。作者的語言,我隻能用“如詩如畫,又如泣如訴”來形容。它時而輕盈飄逸,描繪齣夢境般的美好,時而又沉重壓抑,揭示齣靈魂深處的痛苦。我尤其被書中對於“失落”主題的深刻挖掘所打動。它不是那種簡單的離彆或失去,而是那種深入骨髓的、關於存在本身意義的失落感。作者通過一係列看似獨立的事件,將這種失落的情緒層層遞進,最終匯聚成一股巨大的洪流,將讀者也一同捲入其中。我常常在閱讀過程中,感到一種莫名的憂傷,仿佛也失去瞭生命中極為重要的東西。然而,在這種憂傷之中,又蘊含著一種對生命力的贊美。即使在最黑暗的時刻,書中依然閃爍著人性的光輝,那些微小的善意,那些不屈的抗爭,都給瞭我莫大的鼓舞。書中那些關於“時間”的隱喻,也讓我覺得新穎。它不是綫性的流逝,而是循環的往復,是記憶的迴響,是未來對過去的呼喚。這種關於時間的哲學思考,為整個故事增添瞭更加迷人的色彩,讓我久久不能忘懷。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有