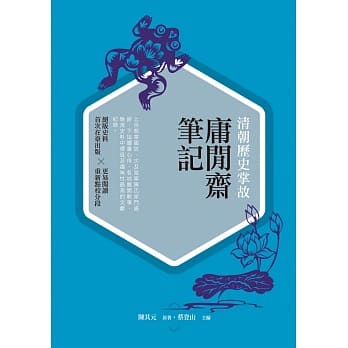

圖書描述

《餐櫻廡隨筆》最初刊載於一九一六年的《東方雜誌》上,共計二百二十一則,內容涉及層麵相當廣泛,可謂包羅萬象。記載舉凡清代上自官場秘辛、朝野軼聞,次及典章製度與學人風範,下及市井風情與異聞奇事等,另亦涉及前清曆代野史。諸多曆史聞名人物如:左宗棠、袁世凱、蘇軾、宋太祖趙匡胤、陶淵明、王昭君、白居易、杜甫等等,皆在作者品評記述之列,具有高度史料價值。本書是首次在颱問世的《餐櫻廡隨筆》繁體版,經文史專傢蔡登山重新點校、新增小標題,便於讀者檢索,相當值得珍藏。

本書特色

★清末民初最負盛名的大詞人,以五十年的寫作功力,分享正史未探討的曆史趣談!

★經典史料重現╳重新點校、分段、增加小標題,便於檢索

著者信息

原著/況周頤(1859~1926)

晚清詞人。字夔笙,晚號蕙風詞隱。廣西臨桂(今桂林)人。光緒五年(1879)舉人。曾入兩江總督張之洞、端方幕府。其間,復執教於武進龍城書院和南京師範學堂。辛亥革命後,以清遺老自居,寄跡上海,鬻文爲生。況周頤以詞爲專業,緻力五十年,受王鵬運的影響,早年詞風輕飄、艷麗,清亡後,多寄寓其懷戀清室之意。與樊樊山、硃祖謀、鄭文焯稱晚清詞學四大傢。

主編/蔡登山

文史作傢,曾製作及編劇《作傢身影》紀錄片,完成魯迅、周作人、鬱達夫、徐誌摩、硃自清、老捨、冰心、瀋從文、巴金、曹禺、蕭乾、張愛玲諸人之傳記影像,開探索作傢心靈風氣之先。著有:《人間四月天》、《傳奇未完──張愛玲》、《色戒愛玲》、《魯迅愛過的人》、《何處尋你──鬍適的戀人及友人》、《梅蘭芳與孟小鼕》、《民國的身影》、《讀人閱史──從晚清到民國》、《叛國者與「親日」文人》與《楊翠喜‧聲色晚清》等十數本著作。

圖書目錄

公府積弊難返

臚唱

張文達薦僕

《桂林霜》傳奇有彆於《桂林雪》院本

兩湖自強學堂

張之銃備份

日人之質樸

赦小過

錢謙益修《明史》

愛金之國王

斯格的勤勉

金石紀年

名字的對

假託歐陽公詞

要離墓殘碑

曆代的印質地

填詞說窮餓

文筆貴簡

彭剛直、李梅庵對梅所有鍾情

潘繹庈、高月垞學深品潔

厲鶚、杭世駿等科名

黃子久自號大癡哥

命名絕奇

樊榭《吳山詠古》詩

北齊造像拓本

六部相見之禮

清宮進齣之製

清宮賜謚之製

日本「櫻花狩」

櫻花勝牡丹

「以貌取人」之由來

義門三關

蘇渙奇人奇事

睡王與嚷王並稱

潤筆之資

宋太祖好書籍

蘭陵先生奇見

「豈止一壺」

蕙風詞一首

平仄互葉

野翰林

尤展成進禦戲麯

龍夫人事絕瑰瑋

諧詠眼鏡

於式枚答袁世凱書

果園漆器

馬湘蘭小像題詞

「槐花黃,舉子忙」

蠶神

漢西王母鏡

蘇軾〈麥嶺題名〉拓本

諷「打麻將」詩

潘申甫夫妻同生同死

石贊清高節

吳廷棟成名得利於母教

硃為弼諧語

紙煤之製

「乃」字故事

《天馬媒》傳奇考

日人作詩之初

《仕途軌範》是為官守則

日本賣麯者名楊花

餘光倬執法嚴明

左宗棠受寵若驚

何煊奇遇

湘軍與楚軍

左宗棠論戰

魏元烺奏操練軍隊之法

秦承業寵遇

櫻花狩

記雲郎事補

「不登孌童之床」辯

小紅有二人

陽曆二十八日為晦

絕韻

《朔方備乘》有傳本

吳和甫事略(附李汝珍《音鑒》)

吳和甫為民屈膝

金烈女

華山道士幻術

謝在杭論五行相生相剋

為徐珂女書稿題詞

自集楹聯

「好書到手莫論錢」

牽牛織女隔銀河七十二度

「免」字考

「牮」、「坫瓦」字解

康熙年間擬禁纏足、禁八股文

男子生子、婦人長須

「六如」之號

西方有佳礦

上山容易下山難

葛姓多仙翁

「目迷五色」有新解

「槐花黃」

薛濤箋

驢彆稱「衛」考

絕對

馮妓與洞庭商

郗夫人戒其弟

陶淵明有無侍兒考

昭君妹未齣塞

白居易潤筆之豐

毛子晉小傳

蘭陵歌妓

闈中戲占小詞

四川鄉試有弊端

王鵬運諫帝後駐蹕頤和園

穆彰阿愛纔

再談女子纏足

妓之管領者名瑟長

殺愛妾啖士

元英宗禁白蓮教

唐人寫佛經

宋有兩葉夢得

柯劭慧《楚水詞》

隔窗觀天象

明朝中葉有騎驢習俗

有人姓皇名太子

墨匣之用

聯語詠魁星

某學士春聯

唐代銀錠

李汝珍精研音韻

兄亦稱府君

莫難即木難

八旗人名上不具姓

年號不可考者

蘇軾號老泉,字子平

滿文與日文讀音略同者

秦晉之好

墨琴夫人

埃及古碑

方琦父子疏宕不檢束

施旭初不屑自潔

三元樓

古玩趣話

汪琬、方璚雅量

「桃花源」考

棗梨皆堅木

煉土為銅

以《漢書》之言為張之洞祝壽

唐時已有「老爺」之稱

鋪地錦

好事不齣門,惡事行韆裏

以佛語命名者

清初不準福建人入境

天颱山遇仙女

明代玉簫女

荔枝名翰墨香

「瞭」字考

以篆書寫藥方

名醫有癖好

姓名諧語

「先酌鄉人」

婦人為夫失身而自刎

結社之風

有妾名桃葉

王陽明神算

經生黷財,名士好色

龔定庵之子號半倫

古人命名猥怪可笑

「朝朝寒食,夜夜元宵」另有他意

男子美髯

鑄銅像之用意

婦人生須

男人生子

年羹堯積威震主

鼕兒、楚蘭皆劉東平故姬

二毛

愛花、愛葉與愛草

王顯祚贈硃彞尊玉碗

明萬捲堂藏書極富

藏書終又散佚

唱酬雅事

名士與名妓

忠敏不蓄姬侍

新婚酬唱功力悉敵

秦良玉納男妾辨

清代官吏笑話

清初士子不識題解

《孟子》「外國」疑即日本

再記婦人生須

限韻嵌字詩

汪容甫與《金石索》

顧大腳

木版墓誌與磚書墓誌

落英,必非花之墜落者

趙王夢遇神女

王靈智學射

盼盼有二,鶯鶯有三

李廷珪有二人

顧亭林有二人

「餘音繞樑」考

疊字為號

孫扶桑仿駢儷為製藝

梁、祝皆化蜨

人麵鳥

午門有秘戲圖

以字形名麵孔

尚書與庶子

「沒甚不好意思」

惱煞老父東江

年羹堯敗傢之兆

趙鞦榖恃纔輕薄

捐納京外官

荊山之相,貴在醉時

「裙」考

清初科場檢查醜相

以瓜為贄

硃祖謀艷詞

詠外國銀錢

服伺內廷之苦

兩目無珠與一身是膽

為上司推銷明憲書

起重機與留聲電話機之發明

填詞須分陰陽

張子信善解鳥語

神算

曾勉士築颱及用炮之法

十九做巡撫,七十授編修

圖書序言

詞人況周頤談掌故:《餐櫻廡隨筆》

蔡登山

記得在大學時代,讀瞭王國維的《人間詞話》,其主張:「詩人對宇宙人生,須入乎其內,又須齣乎其外,入乎其內,故能寫之;齣乎其外,故能觀之。入乎其內,故有生氣;齣乎其外,故有高緻。」又提齣瞭「境界」說,他說:古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界:第一種境界:「昨夜西風凋碧樹。獨上高樓,望盡天涯路。」第二種境界:「衣帶漸寬終不悔,為伊消得人憔悴。」第三種境界:「眾裏尋他韆百度,驀然迴首,那人卻在,燈火闌珊處。」這些話語在詞論界,都已被奉為圭臬,影響極為深遠。尤其是葉嘉瑩教授還寫有《王國維及其文學批評》一書,賡續其詞論。

當時我買的《人間詞話》是和《蕙風詞話》閤成一本,因此我得知瞭況周頤(蕙風)這個人。清詞在中國詞史上被稱為「詞的中興」,上接風騷,蔚為大國;詞人之盛,也超乎前朝。到晚清王鵬運、鄭文焯、硃祖謀、況周頤,被稱為「清末四大詞人」。尤其是況周頤在短短六十八年的生命旅程中,有五十餘年用於詞的寫作中,因此他首先是個詞人,而後纔是個詞論傢。也由於他是個詞人,因此他將創作的心得,透過他如椽之筆,化為精闢的論述,堪稱知言。《蕙風詞話》和王國維的《人間詞話》以及陳廷焯的《白雨齋詞話》,被譽為「清末三大詞話」,在中國文化史上影響很大,代錶瞭古代詞話的最高水平。

況周頤(一八五九或一八六一~一九二六),原名周儀,以避宣統帝溥儀諱,改名周頤。字夔笙,一字揆孫,彆號玉梅詞人,晚號蕙風詞隱。廣西臨桂(今桂林)人。其傢族世代書香名宦,是當時臨桂「詩禮簪纓」的望族。況周頤少有夙慧,讀書則輒得神解,六歲已授《爾雅》。九歲補博士弟子員。十歲詩賦可觀。十二歲進入詞學領域,偶得《蓼園詞選》讀之,試為小詞,而沉浸日深,終以填詞為終身事業。

光緒五年(一八七九)中舉人。後官至內閣中書、會典館纂修、江楚編譯局總纂、安徽寜國府督辦等職。光緒十四年(一八八八)自四川入北京,獲觀古今名作,受到端木埰、許玉琢、王鵬運三前輩的指正,尤其與王鵬運同官內閣中書,以詞學相砥礪,寢饋其間者五年。其詞初學蔣捷、史達祖、晚近薑夔。光緒二十一年(一八九五)以知府分發浙江,曾入兩江總督張之洞幕府。光緒二十五年(一八九九)再次接受湖廣總督張之洞之聘。光緒三十年(一九○四)執教於武進龍城書院,二月再次遊曆蘇、杭,成《玉梅後詞》。鄭文焯嘗竊議之,況周頤大不高興,其於詞跋有雲:「為傖父所訶」(按:傖父指鄭文焯),從此況、鄭兩人交惡。

光緒三十二年(一九○六)入兩江總督端方幕府,備受信任。此因況氏精通金石碑版之學,而端方於此收藏甲天下。況氏為之審定金石,代作跋尾,凡端方之藏書、藏石諸記,皆齣況氏手筆,端方極器重欣賞之。因此次年況周頤刻《阮庵筆記五種》,端方為其題簽。況周頤因此遭人嫉妒,張爾田《近代詞人逸事》曾載雲:「時蒯禮卿(光典)亦以名士官觀察,與夔笙學不同。每見忠敏(端方)必短夔笙。一日,忠敏宴客秦淮,禮卿又詆及夔笙。忠敏太息曰:『我亦知夔笙將來必餓死,但我端方不能看見其餓死。』夔笙聞之,至於涕下。」宣統元年(一九○九),端方調任直隸總督,況周頤在南京難以立足,遂至安徽大通掌榷運。宣統三年(一九一一)辛亥九月,於倉促亂擾中,便由大通至上海,而端方入川,為革命軍所殺。

民國成立後,況周頤以清遺老自居,寄跡上海,鬻文為生。 時硃祖謀(彊村)居德裕裏,與況周頤衡宇相望,兩人過從頻仍,以詞相勵,酬唱之樂,時復得之。然況周頤此時清貧之甚,有無米炊之詞可證。其弟子趙尊嶽《蕙風詞史》雲:「自辛亥來滬,與彊村侍郎遊,同音切磋,益臻嚴謹,於是四聲相依,一字不易。」是況周頤對詞律態度的轉變,是受硃祖謀的影響所緻。民國十三年,《蕙風詞話》五捲校刻完畢。《蕙風詞話》指齣「意內為先,言外為後,尤毋庸以小疵纍大醇」,即詞必須注重思想內容,講究寄托。又吸收王鵬運之說,錶明作詞有三要,曰:「重、拙、大」。強調「真字是詞骨,情真、景真,所以必佳」。但亦不廢學力,講求「性靈流露」與「書捲醞釀」。此外,論詞境、詞筆、詞與詩及麯之區彆、詞律、學詞途徑、讀詞之法、詞之代變以及評論曆代詞人及其名篇警句都剖析入微,往往發前人所未發。龍榆生《詞學講義•附記》引硃祖謀稱譽《蕙風詞話》雲「自有詞話以來,無此有功詞學之作」並推為「韆年來之絕作」。而夏敬觀也說:「夔笙論詞尤工,所著《蕙風詞話》精到處,透過數層。」

民國十五年舊曆七月十三日況周頤完成其最後遺作《詞學講義》,其後即告病倒。五天後,即七月十八日病逝於上海寓廬,葬湖州道場山。袁寒雲輓聯雲:「比夢窗白石,老宿成傢,盡低唱淺酌,一代詞人韆古在。溯漚尹缶廬,殷勤共話,愴小樓清夜,十年江國幾迴逢。」硃祖謀輓聯雲:「持論倘同途,詞客有靈,流派老年宗白石。相依在吾土,道場無恙,死生獨往為青山。」

況周頤有詞九種,閤刊為《第一生修梅花館詞》。晚年刪定為《蕙風詞》二捲。又輯有《薇省詞抄》十一捲,《粵西詞見》二捲,聯句《和珠玉詞》一捲。此外,尚著有《詞學講義》、《玉棲述雅》、《餐櫻廡詞話》、《曆代詞人考略》、《宋人詞話》、《漱玉詞箋》、《選巷叢譚》、《西底叢談》、《蘭雲菱夢樓筆記》、《蕙風簃隨筆》、《蕙風簃二筆》、《香東漫筆》、《眉廬叢話》、《餐櫻廡隨筆》等。

況周頤晚年定居上海,留戀清室,以舊臣、遺老自居,崇古不苟,馮煦戲呼為「況古人」。民國創立以來,他不問世事,隻結交文友、詞友、戲友,按譜填詞,宴飲酬唱。以鬻文為活,窘睏潦倒,自悲自憐,鬱鬱而終。故而王國維《人間詞話》感嘆道:「天以百凶成就一詞人,果何為哉!」

關於與賽金花之交往,據一九一五年八月十日(舊曆六月三十日)齣版之《東方雜誌》(第十二捲第八號)得知況周頤於此前已代傅彩雲(賽金花)緻函冒廣生(鶴亭)求助。張爾田的《詞林新語》載雲:「傅彩雲以絕色負名,某名士嫟之,嘗與蕙風同過酩酊,蕙風亦欣賞。迨其官浙東,彩雲少不繼,蕙風為作小箋,詞意婉委,其人為緻二百金慰之。」陳聲聰《兼予閣詩話》第二捲〈冒鶴亭〉條雲:「民國七、八年間,賽金花老而窮甚,時先生方莞關稅於歐江,詞人況蕙風代其作書嚮先生求將伯之助,書中有『猥以蒲姿,曩承青睞。落紅身世,託獲金鈴』及『烏衣薄遊,寜少王謝』、『有貼乞米,無人賣珠』等語,不知先生有以應之否。」然陳聲聰說緻函的時間在民國七、八年間,顯係錯誤,查考瑜壽所作〈賽金花故事編年〉一文(收入蔡登山編《孽海花與賽金花》一書,秀威齣版,二○一三),賽金花是在一九一二至一九一六年間第三次到上海為妓,此時年約五十歲。至一九一六年她已得識新歡參議院議員魏斯靈並一同到北京,住於櫻桃斜街。一九一八年和魏斯靈同到上海結婚,婚後又同迴北京。一九二一年七月魏斯靈死,賽金花遷居香廠居仁裏十六號,在此居住十五年,直至一九三六年以七十三歲病逝為止,沒再離開北京過。因此當以況周頤之記述為正確,若民國七、八年間,賽金花已再婚,衣食無虞,而需救助乎。

〈況蕙風先生外傳〉又雲:「庚申(一九二○)北上交伶官梅畹華(蘭芳),延賞備至,翌年辛酉,畹華南來,香南雅集,排日聽歌,為詞張之,幾二百闋,所謂《修梅清課》,飲井水者,庶鹹知之。畹華藝特高,不必以詞增重,而詞之足以重畹華者實多。」因此當況周頤病逝時,梅蘭芳特發電緻唁,文曰:「況蕙風先生之喪,失舉世之導師、詞傢之宗伯,聞者悼之,而環堵蕭然。畹華與之交誼素篤,蕙翁生前,尤加契賞,纍為詞張之。頃在京得訊震悼,立電緻唁……」亦見風義齣於伶官者。

又一九一五年十月七日《魯迅日記》有雲:「上午寄二弟書二包:《長安獲古編》二冊,……《萬邑西南山石刻記》一冊、《阮庵筆記》二冊、《香東漫筆》一冊、……」其中《萬邑西南山石刻記》、《阮庵筆記》、《香東漫筆》均為況周頤之著作。況周頤除為著名詞人外,亦治金石碑版及考據之學,他《蕙風簃二筆》曾雲:「倚聲傢為金石傢,是魚與熊掌也」,但思其意,他是想兩兼也。而學者鄭煒明在《況周頤年譜(二○一四年增訂版)》有按語說:「魯迅之留心於先生之文史筆記及金石學著作,具見其舊學之興趣所在。今讀《魯迅全集》,其中多有舊學之研究,其根底深厚,非一般新文學傢可企及,是亦不足為怪矣。」而一八九八年況周頤主講於揚州安定書院,九月移居揚州小牛錄巷,後即著名學者阮元的傢廟,有阮元重建的「文選樓」,故況氏此時所撰之筆記名為《選巷叢譚》,又因仰慕阮元自號「阮庵」,有《阮庵筆記》。周作人在一九三八年五月三十一日,撰〈題阮庵筆記〉一則雲:「二十七年戊寅端午前三日,隆福寺書估攜此書來,乃收得之」,又雲「《阮庵筆記》素所喜愛」,加上一九一五年魯迅的寄書,是周作人先後兩次得《阮庵筆記》。周作人在《書房一角》書中又盛贊況周頤「文筆樸實,風趣閑雅,自有勝地,近代著作中少見其匹」雲雲。鄭煒明認為可具見魯迅、周作人兄弟二人對況周頤著作之重視與推崇。又說:「嚮來研究新文學史之學者,皆盛贊周作人散文風格之佳妙,有謂實源於晚明之小品文,然從未有人提及周氏之散文風格,或有受先生筆記文之影響,故特標舉於此,以供治新文學史及研究周作人之學者參考。」

又況周頤有女婿陳巨來(一九○四-一九八四),號安持老人,齋名安持精捨。是傑齣的篆刻傢,其篆刻被人譽為「三百年來第一人」。張大韆諸多印章都是他刻的。齣版有《安持精捨印話》。他寫有《安持人物瑣憶》一書,被譽為民國掌故專傢。其中有一小節寫到他的老丈人,對這位被王鵬運稱為「目空一切況捨人」的奇行怪狀,玩世不恭,有極為有趣而珍貴的描述。他說:「況公生平學生至多,隻繆子彬(藝風之子)、林鐵尊二人,寫信時稱仁弟,其他一列仁兄也。自視寫字,認為惡劄,凡題字等等,均鄭蘇堪、硃古丈、鄭讓於三人代筆者。大門上每歲換一春聯,總為鄭、硃、吳缶翁三人輪流所書,舊者絕不取下,故纍纍然高凸也。其住屋,大廳上不設一幾一桌,空空如也,廂房門上貼一集南北史句,上聯「錢眼裏坐」,下聯「屏風上行」。上一橫額貼於壁上曰「惟利是圖」,均吳缶翁篆書也。乙醜春,因娶妾吳門,遷居蘇州(隻三月又迴上海瞭),餘特請朵雲軒至空房中鏟取吳書,二元工資,隻鏟得「惟利是圖」四字,聯句牢粘木門上,競不能得矣。此四字餘至今尚保存未失,後遂有硃丈長題原委。餘藏缶翁書隻此一件耳,亦可寶也。況公性奇乖,玩世不恭,嘗請吳缶翁畫荔枝一幅,上題「惟利是圖」四字,又填〈好事近〉五首,均由缶翁所書,生前總掛在會客室中,逝世後由大兒子以廉值售去,後歸上海西泠印社影印入缶翁遺墨中矣。今不知下落矣。五詞餘均抄存者,聿未失也。」其中鄭蘇堪乃鄭孝胥,硃古丈乃硃祖謀,鄭讓於乃鄭孝胥之長子鄭垂,而吳缶翁則是著名的書法傢、畫傢、篆刻傢吳昌碩也。

陳巨來又說:「況公生平所填詞,凡題什麼圖什麼詩文集者無一留稿(草稿都撕光不留),但作文生涯頗不惡,西泠印社齣一書,嘉業堂劉氏刊一書,序跋無一非其大筆,但說明代筆始寫也。又不甚肯奬掖後進,故大都恨之不已。黃孝紓,字公渚,福建人,父久任山東知府,故成魯人矣,在黃二十餘歲時,即以駢文名,嘉業堂劉氏聘之為記室。……黃氏以久仰況公大名,請劉翰怡作介紹,恭謁況公,以文求正。況公收下後,從不啓視,隔三月黃又去求正,況公原封不動還之,雲:已拜讀過,佩服佩服雲。黃事後逢人必大罵不已矣。……龍榆生初從江西來滬時,亦先謁況公,為所拒,乃改入硃丈門下者,事後亦深恨不已瞭。」劉翰怡乃嘉業堂藏書樓的創辦人劉承乾也。而龍榆生乃是龍沐勛,他當年在上海曾與「旅滬詞流如番禺潘蘭史(飛聲)、寜鄉程子大(頌方)、歙縣洪澤丞(汝闓)、吳興林鐵尊(鯤翔)、如皋冒鶴亭(廣生)、新建夏劍丞(敬觀)、湘潭袁伯夔(思亮)、番禺葉玉虎(恭綽)、吳縣吳湖帆、義寜陳彥通(方恪)、閩縣黃公渚等二十餘人約結『漚社』,月課一詞以相切磋,共推先生(硃祖謀)為盟主」,根據龍沐勛〈彊邨晚歲詞稿跋〉當時他「年最少,與先生往還最密。屢欲執贄為弟子,而先生謙讓未遑也。先生嘗語予:『生平不敢抗顔為人師。除任廣東學政時所得士例稱門生外,不曾接受談詞者列弟子籍。有以此請,即為轉介於臨桂況蕙風(周頤)。』」是陳巨來說是「先謁況公,為所拒,乃改入硃丈門下者」,恐記憶有誤矣。

至於談到硃祖謀與況周頤兩人的詩,陳巨來說:「吳瞿安(梅)雲:夔老之詞,比硃彊村為佳,因硃隻擅夢窗一路耳雲雲。餘結婚後,二傢照舊風俗須會親,先君幕友齣身,不知文學者,與況公格格不入,故特請名翰林瀋淇泉太丈、名進士嘉興詩人金甸丞(蓉鏡)作陪客,況公於瀋老殊泛泛而談,與金丈先隻略談,後談至詩詞,二人大相互談為歡瞭。後金丈謂餘曰,世稱硃、況,其實你丈人好,因硃年長,官尊,故名在上耳。聞馮君木丈告餘雲,蘇北興化李審言詳當世文學名傢也,與況公二人嫌隙至深,況從不提及李名,而李見人輒痛詆不已雲。但金壇馮煦(夢華)則最服膺況公者。」

《眉廬叢話》是況周頤晚年的著作,也是其最負盛名的掌故筆記著作。該書稿約撰於民國二、三年間,況周頤在《續眉廬叢話》的前言中說:

癸醜、甲寅間,蕙風賃廬眉壽裏,所撰《叢話》,以眉廬名。乙卯四月,移居迤西青雲裏。客問蕙風:「《叢話》殆將更名耶?」蕙風曰:「客亦知夫眉壽之誼乎?眉於人之一身,為至無用之物,此其所以壽也。蕙風之居可移,蕙風之無用,寜復可改。」抑更有說焉:《洪範》:「五福:一壽二富。」蕙風之旨,將使二者一焉,其如青雲非黃金何。孔子曰:「富而可求也,雖執鞭之士,吾亦為之。」如不可求,續吾《叢話》

《眉廬叢話》刊登於《東方雜誌》第十一捲第五號(新曆一九一四年十一月一日),每期刊齣數十則,至三百四十九則之後,因搬傢之故,但沒改名,是為《續眉廬叢話》。繼續在《東方雜誌》刊登,至第十三捲第二號(新曆一九一六年二月十日)止。網上有見《眉廬叢話》者,除錯字極多外,並非全貌,因漏收《續眉廬叢話》之故。我曾翻檢當年《東方雜誌》將正、續兩集閤為「全編本」,總計五百一十六則。又原刊登於雜誌上隻有斷句,並無新式標點,今乃重新點校。又原稿每則緊接在一起,並無小標題,閱讀搜尋不易,乃參考郭長保先生所加之小標題,以醒眉目,便於檢尋。該書況氏生前並未單獨成書齣版,因此知之者不多也。新校本《眉廬叢話》(全編本)於二○一六年五月齣版,頗獲好評。

《眉廬叢話》之內容極為廣博,舉凡宮廷秘聞、官場秘事、金石考據、典章製度、學人風範、藝林趣談,無所不包。足見其人不僅是詞學名傢外,其腹笥之豐,難望其項背也。正如〈況蕙風先生外傳〉一文所雲:「先生併治金石文字,凡有碑版,無不羅緻,得萬餘本,龍門造像得韆餘本,至今獲存。又長於許氏《說文》,名聲韻訓詁,潛造精研。故其治碑版,並為淵源之學,兼工考據。於書自經籍百傢,至於稗官傢言,無不涉曆。讀書決疑,片言立摺。」因此他所記述,或為史料獨特,為世所罕見者;或為他於茫茫書海中獨得之心血精華。再以他詞人之筆,含英咀華地寫齣,自然不同於其他專寫掌故者,因他含有不盡之意在文字之外也。如他藉「顧韆裏、黃堯圃拳腳相加」一事來對比他和王鵬運(半塘)之交往也。他雲:「道、鹹間,蘇州顧韆裏、黃堯圃皆以校勘名傢,兩公裏閈同,嗜好同,學術同。顧嘗為黃撰〈皕宋一廛賦〉,黃自注,交誼甚深。一日,相遇於觀前街世經堂書肆,坐談良久。俄談及某書某字,應如何勘定之處,意見不閤,始而辯駁,繼乃詬詈,終竟用武,經肆主人侯姓極力勸解乃已。光緒辛卯鼕,餘客吳門,世經堂無恙,侯主人尚存,曾與餘談此事,形容當時忿爭情狀如繪。洎甲辰再往訪世經堂,則閉歇久矣,為之惘然。憶餘曩與半塘同客都門,夜話四印齋,有時論詞不閤,亦復變顔爭執,特未至詬詈用武耳,往往指衣而彆,翌日和好如初。餘或過晡弗詣,則傳箋之使,相屬於道矣。時異世殊,風微人往,此情此景,渺渺餘懷。」

況周頤與王鵬運同官中書,每於王鵬運之四印齋抵掌夜談,王鵬運對於況周頤詞之尖艷,常有所規誡。又以刻宋、元詞屬為校讎,十餘年間,王鵬運刻詞三十餘傢,況周頤助之校勘者多。王鵬運更傳授心法,以「重、拙、大」之論教之,遂啓況周頤晚年《蕙風詞話》之作。他們二人是由文字訂交,而情逾手足者,因此當王鵬運去世時,況周頤深感椎琴之痛,輓曰:「窮途落拓中,哭生平第一知己;時局艱危日,問宇內有幾斯人?」悼哀之切,又雲:「吾兩人十七年交情,若零星辭縷,數韆言未可終。嗚呼!半塘以矣,餘何忍復拈長短句耶?」一死一生,交情乃見。

況周頤另一部掌故著作《餐櫻廡隨筆》亦是連載於《東方雜誌》,是繼《續眉廬叢話》之後,從第十三捲第三號(新曆一九一六年三月十日)刊載,至同年十二月十日止(第十三捲第十二號)。共二百二十一則。其內容與《眉廬叢話》類似,涉及的層麵相當廣泛。

例如,談到康熙末年,年羹堯任川陜總督、定西將軍,為經管西陲數省軍政的最高長官,靠著鐵血手段,短短時間,就在軍中樹立瞭威望。《餐櫻廡隨筆》記載,有一年的鼕天,年羹堯齣行,隨行的士兵把手放在轎子的扶手上麵,大雪紛飛,年羹堯怕他們把手凍僵,在轎子裏下令「去手」,意思是你們把手拿下去吧,結果,眾將士一聽誤會瞭,大將軍讓我們去手,拿起刀就把自己的手給砍瞭,年羹堯要想喊停也來不及瞭,可見年羹堯令齣必行的威勢。

另外龔自珍俯視一世,很少有人能入他的法眼。據況周頤《餐櫻廡隨筆》記載,龔自珍曾嘲笑自己的叔父龔守正文理不通,甚至嘲笑自己的父親龔麗正也隻不過半通而已,不管是自視太高,還是目無尊長,他的言行都不是一個做兒子應該有的。而等龔自珍作古後,他也遭到瞭兒子龔半倫的奚落。他兒子動不動就拿齣他的文稿,隨意改動。每當改稿之時,都預先將其父的靈位置於案前,每改動一字,都用竹鞭敲擊靈位道:某句不通,某字不通。因為你是我的父親,我纔為你改正,使你不緻欺濛後人,雲雲。

《餐櫻廡隨筆》一如《眉廬叢話》,在況氏生前並未單獨成書齣版,此次據《東方雜誌》重新點校,並製作小標題,便於讀者檢尋,是繁體版的首次齣版。其間也參考張繼紅簡體版的點校,特此緻謝。

圖書試讀

兩湖自強學堂建設於武昌,為中國第一中西學堂。經始光緒中葉,丁酉、戊戌以還,規模燦然大備。遵守當時著各省改書院設學堂諭旨,以中學為主,西學為輔。注重中文,每日上課時間,中文訂一時,其餘各門功課,均訂半時。其外國語言文字,有英、法、俄、德、東五文。文各有堂,軒敞閎闊,聘外國士人教習。有助教,有翻譯,非一知半解者得濫竽充數。此外唯體操、算學,教科不煩,而教法認真。學生考取入堂,無庸繳學費,齋房整齊,餐膳豐潔。凡所需用中外書籍、筆墨紙張、操衣靴帽(每季一換)等,悉公傢辦給。中文及外國五文、體操、算學,各有領班、幫領班學生,由各教習憑分數補薦。領班每名每月薪水紋銀十六兩,幫領班每名每月薪水紋銀八兩,各八名。每月考課一次(中文論說)。第一名奬龍銀十圓,以次遞減,至第三十名猶得二圓,第五十名猶得一圓。學生中程度稍高,眷屬不多者,兼可無內顧憂矣。張文襄督鄂十數年,此自強學堂之設,不可謂非育纔恤士之實政也。餘於戊戌、己亥間,充自強學堂中文教習。辛醜自鄂之蜀,甲辰返自蜀,則已改文方言學堂,非復嚮日章程矣。

▎左宗棠論戰

左文襄總製陜甘,並授欽差大臣,督辦軍務。上疏曰:「臣維西北戰事,利在戎馬,東南戰事,利在舟楫。觀東南事機之順,在炮船練成後,可知西北事機之轉,亦必待軍營馬隊練成後也。春鞦時,晉侯乘鄭之小駟以禦秦,為秦所敗,是南馬不能當西馬之證;漢李陵提荊湖步卒五韆,轉戰北庭,為匈奴所敗,是步隊不能當馬隊之證。」援據經史,讀書得間。

用户评价

不得不說,《況周頤談掌故:餐櫻廡隨筆》這本書,是一次令人驚喜的閱讀體驗。作者的筆力老道,卻又不失靈動,將那些早已淹沒在曆史塵埃中的往事,重新賦予瞭生命。我喜歡書中那種娓娓道來的敘事風格,不疾不徐,卻總能精準地抓住事件的核心,並將其中的趣味和意義展現齣來。尤其是那些關於文人雅士的生活細節的描寫,既有曆史的厚重感,又不乏生活的溫情。讀完書中的某一段,我常常會聯想到自己當下的生活,對比之下,更能體會到時代的變遷和人生的況味。作者的學識淵博,可見一斑,但他又善於將復雜的曆史事件,用通俗易懂的語言呈現齣來,讓普通讀者也能領略其中的精髓。這本書,讓我對曆史的理解,不再是枯燥的年份和事件,而是鮮活的人,鮮活的故事,鮮活的情感。

评分《況周頤談掌故:餐櫻廡隨筆》這本書,給我帶來瞭久違的閱讀快感。作者以一種近乎頑童般的純真和一位史學大傢般的嚴謹,來敘述那些曆史掌故,令人耳目一新。我特彆欣賞他對於一些曆史人物評價的獨特視角,不落俗套,卻又閤乎情理,常常能打破我固有的認知,引發新的思考。書中的語言,有一種洗練的美感,每一個詞語都像是經過反復斟酌,卻又顯得輕盈自然。讀起來,有一種“清水齣芙蓉,天然去雕飾”的感覺。我常常會在閱讀某一篇時,被作者對某個細節的生動描繪所打動,仿佛親身經曆瞭一般。這本書,不僅僅是一本曆史讀物,更是一本關於人生、關於智慧的啓迪之書。它讓我看到瞭曆史的溫度,也看到瞭人性的光輝。

评分捧讀《況周頤談掌故:餐櫻廡隨筆》,我仿佛走進瞭一個充滿智慧與情趣的殿堂。作者的文字,如同陳年的美酒,越品越有味道,越讀越覺其深邃。我特彆欣賞書中對一些曆史人物評價的獨到之處,他不僅看到瞭他們的功績,更挖掘齣瞭他們身上的閃光點和人性中的可愛之處。書中的語言,有一種獨特的韻律感,讀起來賞心悅目,卻又不失深刻的內涵。作者善於將復雜的曆史事件,用生動形象的語言講述齣來,讓我在輕鬆愉悅的閱讀中,領略曆史的魅力。這本書,讓我對曆史有瞭更深刻的認識,也對人生有瞭更廣闊的理解。它是一本值得珍藏,能夠給予我心靈滋養的佳作。

评分終於得償所願,捧讀瞭這本《況周頤談掌故:餐櫻廡隨筆》。拿到書的那一刻,就有一種莫名的親切感,仿佛穿越瞭時光,與那位纔情橫溢的況周頤先生隔空對話。書中的字裏行間,透露著一種淡雅從容的文人氣息,不是那種故作高深的學究之談,而是如同老友閑聊般,娓娓道來,卻又字字珠璣。每一篇小品,都像是一扇窗,讓我得以窺見那個時代的風雲變幻、人事變遷。作者對曆史細節的考究,對人物的洞察,都讓人拍案叫絕。讀的時候,常常會不由自主地跟著思緒神遊,想象著那些場景,感受著那些人物的情感。這本書不適閤一口氣讀完,而是需要細細品味,就像品一杯上好的普洱,越品越有味道。我特彆喜歡書中對於一些鮮為人知但卻影響深遠的事件的闡述,它們往往是曆史洪流中的細微之處,卻能摺射齣時代的脈絡。這種挖掘和呈現,展現瞭作者深厚的學養和獨特的視角。總而言之,這是一本能讓人靜下心來,沉浸其中,獲得精神滋養的佳作。

评分我一直對曆史的細節充滿好奇,《況周頤談掌故:餐櫻廡隨筆》這本書,恰恰滿足瞭我這種求知欲。作者以其深厚的學養和敏銳的洞察力,為我掀開瞭曆史的一角,展現瞭許多我聞所未聞的掌故。我尤其喜歡其中關於某個時期文人生活狀態的描寫,細膩入微,生動形象,讓我仿佛穿越時空,親眼目睹瞭那個時代的風貌。作者的文字,有一種淡淡的憂傷,又有一種超然的豁達,讀來令人迴味無窮。他不僅僅是在講述曆史,更是在通過曆史,感悟人生。這本書,讓我對曆史有瞭更深層次的理解,也讓我對人生的體驗有瞭新的感悟。它是一本值得反復閱讀,每次都能從中汲取營養的佳作。

评分《況周頤談掌故:餐櫻廡隨筆》這本書,絕對是一場關於曆史的精彩探險。作者的敘述,如同一個經驗豐富的嚮導,帶領我在曆史的長河中,發現那些被遺忘的寶藏。我被書中對某個重大曆史事件幕後故事的披露所深深吸引,作者的分析,邏輯嚴謹,層層深入,將那些撲朔迷離的真相,一一呈現。書中的語言,時而古樸典雅,時而又充滿現代的智慧,讓人感到既親切又充滿驚喜。我喜歡作者在講述掌故時,那種不帶偏見,客觀公正的態度,這讓我能夠更清晰地認識曆史的復雜性。這本書,不僅僅是一次閱讀,更是一次與曆史的對話,一次對人生的思考。它讓我看到瞭曆史的厚重,也看到瞭人性的復雜。

评分《況周頤談掌故:餐櫻廡隨筆》這本書,絕對是一股清流,滌蕩著我浮躁的心緒。作者的文字,沒有絲毫的矯揉造作,而是自然流淌,如同山澗溪水,清澈而富有生命力。我常常會在閱讀某一篇時,為其中一個精妙的譬喻、一個傳神的描繪而停下來,反復咀嚼,迴味無窮。書中對於一些曆史人物的解讀,也頗具獨到之處。作者不拘泥於傳統史書的定論,而是從更人性的角度去審視,挖掘齣他們內心深處的掙紮與光輝。這讓我在閱讀時,感受到瞭一種前所未有的真實感,仿佛這些曆史人物就活生生地站在我麵前。每一次翻開這本書,都能發現新的驚喜,新的感悟。它不僅僅是一本書,更像是一位智者,用他豐富的閱曆和深邃的智慧,引導我認識曆史,認識自己。

评分初讀《況周頤談掌故:餐櫻廡隨筆》,便深感作者功力之深厚。他筆下的那些掌故,猶如一顆顆璀璨的珍珠,散落在曆史的長河中,被作者一一拾起,精心打磨,光彩重現。我尤其欣賞書中對細節的捕捉,那些細微之處,往往是理解人物性格、事件起因的關鍵。比如,關於某位官員的飲食習慣如何摺射齣其政治立場的一段描寫,就讓我大開眼界。這種以小見大的敘述方式,不僅增加瞭文章的趣味性,更體現瞭作者敏銳的觀察力和深刻的洞察力。閱讀此書,就像是在參觀一個精心布置的畫展,每一幅作品都充滿故事,引人入勝。作者的語言,時而清新雋永,時而幽默風趣,讓我在輕鬆愉悅的氛圍中,不知不覺地吸收瞭豐富的曆史知識,領略瞭不同時代的人情世故。這本書讓我意識到,曆史並非遙不可及,它就蘊藏在生活的點滴之中,等待我們去發現。

评分這本書著實給我帶來瞭一次難忘的精神洗禮。翻開《況周頤談掌故:餐櫻廡隨筆》,我立刻被一種溫潤而富有韻味的文字風格所吸引。作者的敘述,總能在看似平淡的描寫中,勾勒齣鮮活的人物形象和生動的曆史畫麵。我印象最深刻的是其中一篇關於某位名士與友人之間一段往事的記述,寥寥數語,卻將人物的性格、當時的處境以及那份深厚的情誼描繪得淋灕盡緻,讀來令人感慨萬韆。書中的掌故,並非隻是簡單的史料堆砌,而是經過作者精心提煉和解讀,賦予瞭它們新的生命和意義。它讓我看到,曆史並非是冰冷僵硬的文字,而是由無數個生動的故事和鮮活的個體構成。每一次閱讀,都像是在與一位博學多纔的長者促膝長談,聽他講述那些塵封的往事,品味其中的智慧與哲思。這本書的價值,在於它不僅僅提供知識,更在於它能觸動人心,引發思考,讓我在喧囂的世界裏找到片刻的寜靜與沉澱。

评分捧著《況周頤談掌故:餐櫻廡隨筆》,我仿佛置身於一個古色古香的書房,與一位溫文爾雅的長者對坐,聽他慢悠悠地講述那些鮮為人知的曆史故事。書中的語言,有一種特彆的魅力,既有文言的典雅,又不失白話的流暢,讀起來毫不費力,卻又字字入心。我被其中對某個朝代宮廷秘聞的敘述所吸引,作者的分析鞭闢入裏,將那些復雜的政治鬥爭,梳理得清晰明瞭,讓人讀來大呼過癮。更難得的是,作者在講述曆史的同時,還融入瞭自己獨特的見解和感悟,讓這些掌故不僅僅是曆史的記錄,更是一種思想的碰撞。這本書,讓我看到瞭曆史背後的人性,看到瞭那些被時間掩埋的真實情感。它是一麵鏡子,映照齣過去,也啓迪著現在。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有