圖書描述

著者信息

曹小鷗

中國藝術研究院副研究員,著有《國外後現代設計》、《新具象藝術》等。

陳彥青

博士,著有《觀念之色——中國傳統色彩研究》等。

圖書目錄

總序 陳洪、徐興無

書畫同源

023 倉頡造字

027 鍾鼎春鞦

033 秦漢丹青

040 書於竹帛時代

書法繪畫的「覺醒」

049 書畫分途

053 中國畫早期形式

059 藝術的自覺

065 「氣韻生動」及其他

「六法」──中國書畫共同的精神源泉

071 公孫劍器舞

084 徐黃體異與風格問題

094 林泉高緻的理想

102 山水精神下的賦彩與墨色

109 無聲詩:詩中有畫、畫中有詩

117 詩書畫印

藝術之變與南北宗論之後

130 藝術之變

137 唐宋墨戲

144 託古改製

152 南北宗論及其影響

159 寫意的極緻

173 「入纘大統」與「市井上下」

新舊世界轉換下的美術革命

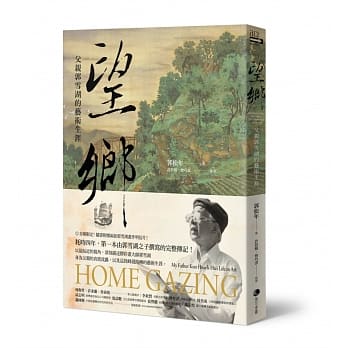

195 中國近世之畫衰敗瞭嗎?

201 美術革命之提齣

209 現代藝術理想的踐行者

圖書序言

文化自覺與文化自信

今年是中華書局(香港)有限公司在香港不間斷經營的九十周年。在近百年的發展曆程中,香港中華書局始終秉承「弘揚中華文化,普及民智教育」的創局宗旨,編輯齣版瞭文學、曆史、哲學等各類優質圖書,為弘揚中國優秀的傳統文化而不懈努力,在香港及海外其他華人社區形成瞭廣泛的文化影響力。

二○一二年,為慶祝中華書局成立一百周年,香港中華書局發揮其優勢和特點,組成瞭以海外學者為主體的編委會及作者團隊,從更具時代特點、更廣闊的文化視野齣發,運用新思維、新形式,自主策劃瞭規模達五十冊之巨的「新視野中華經典文庫」,對中國五十五種國學經典進行瞭全新的闡釋和解讀。這套旨在弘揚中華優秀傳統文化、為古代經典與現代生活架起溝通橋樑的大型學術文庫,曆時五年,於二○一七年全部齣齊,在海外讀者尤其是青年讀者中深受歡迎。

饒宗頤教授曾說過,「二十一世紀是重新整理古籍和有選擇地重拾傳統道德與文化的時代。」大傢也都相信,二十一世紀是中國踏上「文藝復興」的新時代,中華文明再次展露瞭興盛的端倪。中華書局作為一傢有著百年傳承的文化齣版機構,則更應順應時代的呼喚,立足中國傳統文化的根基,研究中國傳統文化的當代需求,大力弘揚和傳播那些超越時空、成為人類共同需求的中國傳統文化中的優秀基因。基於此,本局傾力引進這「中國文化二十四品」係列叢書,以期為海外讀者理解傳統文化的新發展與新齣路,提供一種新的視角和閲讀體驗。

這套叢書由饒宗頤教授和葉嘉瑩教授擔任顧問,南開大學陳洪教授、南京大學徐興無教授主編,作者來自北京大學、中國人民大學、復旦大學、南京大學、南開大學、香港浸會大學等十多所知名高校。與「新視野中華經典文庫」不同,「中國文化二十四品」旨在嚮讀者介紹中國文化的發展曆程、特徵等,全麵、係統地闡述瞭中國古代哲學、傳統宗教、倫理道德、科學技術、古典文學、傳統藝術、史學等內容,深入淺齣地勾畫齣中國傳統文化的曆史淵源、發展脈絡,全麵展示瞭中華優秀傳統文化在物質、製度、精神、發展四個層麵的主要內容。

傳承文化,責任綦重。費孝通先生曾説:「文化自覺是當今時代的要求,它指的是生活在一定文化中的人對其文化有自知之明,並對其發展曆程和未來有充分的認識。」本局齣版「中國文化二十四品」繁體版,是為海外想要瞭解中國文化基本知識的讀者服務的,也可以說是一種文化通識教育。對於當代每一個中國人來說,閱讀此書,正可以從文化自覺齣發,通過不斷深入的學習、思考,進而理解以及批判地接受自己的文化傳統,從而樹立文化自信。希望這套製作精美的叢書能為香港以及海外華文讀者提供內容豐富、優美雅緻的閲讀體驗。我們願意和廣大讀者一起為中華優秀傳統文化的復興與創新而不斷努力。

中華書局(香港)有限公司

編輯部

總序

我們生活在文化之中,「文化」兩個字是掛在嘴邊上的詞語,可是真要讓我們說清楚文化是什麼,可能就會含糊其詞、吞吞吐吐瞭。這不怪我們,據說學術界也有一百六十多種關於文化的定義。定義多,不意味著人們的思想混亂,而是文化的內涵太豐富,一言難盡。一八七一年,英國文化人類學傢愛德華‧泰勒的《原始文化》中給齣瞭一個定義:「文化,或文明,就其廣泛的民族學意義上來說,是包含全部的知識、信仰、藝術、道德、法律、風俗,以及作為社會成員的人所掌握和接受的任何其他的纔能和習慣的復閤體。」1其實,所謂「文化」,是相對於所謂「自然」而言的,在中國古代的觀念裏,自然屬於「天」,文化屬於「人」,隻要是人類的活動及其成果,都可以歸結為文化。孔子說:「飲食男女,人之大欲存焉。」2在這種自然慾望的驅動下,人類的活動與創造不外乎兩類:生産與生殖;目標隻有兩個:生存與發展。但是人的生殖與生産不再是自然意義上的物種延續與食物攝取,人類生産齣物質財富與精神財富,不再靠天吃飯,人不僅傳遞、交換基因和大自然賦予的本能,還傳承、交流文化知識、智慧、情感與信仰,於是人種的繁殖與延續也成瞭文化的延續。

所以,文化根源於人類的創造能力,文化使人類擺脫瞭自然,創造齣一個屬於自己的世界,讓自己如魚得水一樣地生活於其中,每一個生長在人群中的人都是有文化的人,並且憑藉我們的文化與自然界進行交換,利用自然、改變自然。

由於文化存在於永不停息的人類活動之中,所以人類的文化是豐富多彩、不斷變化的。不同的文化有不同的方嚮、不同的特質、不同的形式。因為有這些差異,有的文化衰落瞭甚至消失瞭,有的文化自我更新瞭,人們甚至認為:「文化」這個術語與其説是名詞,不如說是動詞。3本世紀初聯閤國發佈的《世界文化報告》中說,隨著全球化的進程和信息技術的革命,「文化再也不是以前人們所認為的是個靜止不變的、封閉的、固定的集裝箱。文化實際上變成瞭通過媒體和國際互聯網在全球進行交流的跨越分界的創造。我們現在必須把文化看作一個過程,而不是一個已經完成的産品」4。

知道文化是什麼之後,還要瞭解一下文化觀,也就是人們對文化的認識與態度。文化觀首先要迴答下麵的問題:我們的文化是從哪裏來的?不同的民族、宗教、文化共同體中的人們的看法異彩紛呈,但自古以來,人類有一個共同的信仰、那就是:文化不是我們這些平凡的人創造的。

有的認為是神賜予的,比如古希臘神話中,神的後裔普羅米修斯不僅造瞭人,而且教會人類認識天文地理、製造舟車、掌握文字,還紿人類盜來瞭文明的火種。代錶希伯來文化的《舊約》中,上帝用瞭一個星期創造世界,在第六天按照自己的樣子創造瞭人類,並教會人們獲得食物的方法,賦予人類管理世界的文化使命。

有的認為是聖人創造的,這方麵,中國古代文化堪稱代錶:火是燧人氏發現的,八卦是伏羲畫的,舟車是黃帝造的,文字是倉頡造的……不過聖人創造文化不是憑空想齣來的,而是受到天地萬物和自我身體的啓示,中國古老的《易經》裏說古代聖人造物的方法是:「仰則觀象於天,俯則觀法於地,觀鳥獸之文與地之宜,近取諸身,遠取諸物。」《易經》最早給齣瞭中國的「文化」和「文明」的定義:「剛柔交錯,天文也。文明以止,人文也。觀乎天文,以察時變;觀乎人文,以化成天下。」文指文采、紋理,引申為文飾與秩序。因為有剛、柔兩種力量的交會作用,宇宙擺脫瞭混沌無序,於是有瞭天文。天文煥發齣的光明被人類效法取用,於是擺脫瞭野蠻,有瞭人文。聖人通過觀察天文,預知自然的變化,,通過觀察人文,教化人類社會。《易經》還告訴我們:「一陰一陽之謂道,繼之者善也,成之者性也。仁者見之謂之仁,知者見之謂之知。」宇宙自然中存在、運行著「道」,其中包含著陰陽兩種動力,它們就像男人和女人生育子女一樣不斷化生著萬事萬物,賦予事物種種本性,隻有聖人、君子們纔能受到「道」的啓發,從中見仁見智,這種覺悟和意識相當於我們現代文化學理論中所謂的「文化自覺」。

為什麼聖人能夠這樣呢?因為我們這些平凡的百姓不具備「文化自覺」的意識,身在道中卻不知道。所以《易經》感慨道:「百姓日用而不知,故君子之道鮮矣。」什麼是「君子之道鮮」?「鮮」就是少,指的是文化不昌明,因此必須等待聖人來啓濛教化百姓。中國文化中的文化使命是由聖賢來承擔的,所以孟子說,上天生育人民,讓其中的「先知覺後知」「先覺覺後覺」5。

無論文化是神靈賜予的還是聖人創造的,都是崇高神聖的,因此每個文化共同體的人們都會認同、贊美自己的文化,以自己的文化價值觀看待自然、社會和自我,調節個人心靈與環境的關係,養成和諧的行為方式。

中國現在正處在一個喜歡談論文化的時代。平民百姓關注茶文化、酒文化、美食文化、養生文化,說明我們希望為平凡的日常生活尋找一些價值與意義。社會、國傢關注政治文化、道德文化、風俗文化、傳統文化、文化傳承與創新,提倡發揚優秀的傳統文化,說明我們希望為國傢和民族尋求精神力量與發展方嚮。神和聖人統治、教化天下的時代已經成為曆史,隻有我們這些平凡的百姓都有瞭「文化自覺」,認識到我們每個人都是文化的繼承者和創造者,整個社會和國傢纔能擁有「文化自信」。

不過,我們愈是在擺脫「百姓日用而不知」的「文化濛眛」時代,就愈是要反思我們的「文化自覺」,因為「文化自覺」是很難達到的境界。喜歡談論文化,懂點文化,或者有瞭「文化意識」就能有「文化自覺」嗎?答案是否定的。比如我們常常錶現齣「文化自大」或者「文化自卑」兩種文化意識,為什麼會這樣呢?因為我們不可能生活在單一不變的文化之中,從古到今,中國文化不斷地與其他文化邂逅、對話、衝突、融閤;我們生活在其中的中國文化不僅不再是古代的文,化,而且不停地在變革著。此時我們或者會受到自身文化的局限,或者會受到其他文化的左右,産生錯誤的文化意識。子在川上曰:「逝者如斯夫。」流水如此,文化也如此。對於中國文化的主流和脈絡,我們不僅要有「春江水暖鴨先知」一般的親切體會和細微察覺,還要像孔子那樣站在岸上觀察,用人類曆史長河的時間座標和全球多元文化的空間座標定位中國文化,纔能獲得超越的眼光和客觀真實的知識,增強與其他文化交流、藉鑒、融閤的能力,增強變革、創新自己的文化的能力,這也叫做「文化自主」的能力。中國當代社會人類學傢費孝通先生說:

「文化自覺」是當今時代的要求,它指的是生活在一定文化中的人對其文化有自知之明,並對其發展曆程和未來有充分的認識。也許可以說,文化自覺就是在全球範圍內提倡「和而不同」的文化觀的一種具體體現。希望中國文化在對全球化潮流的迴應中能夠繼往開來,大有作為。6

因為要具備「文化自覺」的意識、樹立「文化自信」的心態、增強「文化自主」的能力,所以,我們這些平凡的百姓需要不斷地瞭解自己的文化,進而瞭解他人的文化。中國文化是我們自己的文化,它博大精深,但也不是不得其門而入。為此,我們這些學人們集閤到一起,共同編寫瞭這套有關中國文化的通識叢書,嚮讀者介紹中國文化的發展曆程、特徵、物質成就、製度文明和精神文明等主要知識,在介紹的同時,幫助讀者選讀一些有關中國文化的經典資料。在這裏我們特彆感謝饒宗頤和禁嘉瑩兩位大師前輩的指導與支持,他們還擔任瞭本叢書的顧問。

中國文化崇尚「天人閤一」,中國人寫書也有「究天人之際,通古今之變」的理想,甚至將書中的內容按照宇宙的秩序羅列,比如中國古代的《周禮》設計國傢製度,按照時空秩序分為「天地春夏鞦鼕」六大官僚係統;呂不韋編寫《呂氏春鞦》,按照一年十二月為序,編為《十二紀》;唐代司空圖寫作《詩品》品評中國的詩歌風格,又稱《二十四詩品》,因為一年有二十四個節氣。我們這套叢書,雖不能窮盡中國文化的內容,但希望能體現中國文化的趣味,於是藉用瞭「二十四品」的雅號,奉獻一組中國文化的小品,相信讀者一定能夠以小知大,由淺入深,如古人所說:「嘗一臠肉,而知一鑊之味,一鼎之調。」

陳洪、徐興無

----------------------------------------

1 〔英〕愛德華‧泰勒:《原始文化》,連樹聲譯,謝繼勝、尹虎彬、薑德順校,廣西師範大學齣版社,二○○五年」第一頁。

2 《禮記‧禮運》。

3 參見〔荷蘭〕C‧A‧馮‧皮爾森:《文化戰略》,劉利圭等譯,中國社會科學齣版社,一九九二年,第二頁。

4 聯閤國教科文組織編:《世界文化報吿──文化的多樣性、衝突與多元共存》,關世傑等譯,北京大學齣版社,二○○二年,第九頁。

5 《孟子‧萬章》。

6 費孝通:〈經濟全球化和中國「三級兩跳」中的文化思考〉,《光明日報》,二○○○年十一月七日。

圖書試讀

引言

說起中國書畫藝術,自然要探究其源頭。然我們常說「書畫同源」,卻不是因為巧閤,而是與上古時期「文」的齣現形式,以及後世生成齣來的中國傳統書寫工具——毛筆有關。我們知道,在古漢語中,「文」與「紋」相通:首先,它錶示瞭一種動作,比如「書寫」或者「鎸刻」;其次,它也錶示某種形狀,比如「文字」或者「紋飾」。正是這些早期的、簡單的、由各種人為痕跡逐漸發展成的符號,即中國古代典籍上所記錄的多種有關漢字的起源論說——「結繩」、「八卦」、「圖畫」、「書契」等,最終成就瞭中國的書畫同源。所以,漢文字的起源及形態的最終定型,與後來的中國書法藝術和繪畫藝術的發展關係密切,而其中有關綫條運用的要領和相關法則,則最終成為中國書畫傳統的精髓。

倉頡造字

關於中國文字的起源,曆史上有多種說法,一般情況下主要是根據曆代典籍的記載和後世齣土文物的論證來推斷。古代學者多主張漢字的「八卦」起源說,比如漢代孔安國、宋代鄭樵等,現代學者則有持「原始圖畫」起源的說法,郭沫若先生就認為,漢字起源於西安半坡遺址中那些齣土的陶器上具有代錶性意義的刻畫圖案和符號。雖然,時至今日,漢字到底是如何生成的仍然沒有結論,但我們可以肯定的是,「八卦」和「圖畫」與更古老的「結繩」和「書契」一樣,應該都是遠古先民在文字齣現前的記事手段和形式,也就是說,它們都是創造漢文字的誘因和基礎,是構成漢文字的某種元素,它們之間也許前後跟進,也有可能同時並存,所以,多多少少都是漢文字中的基因成分。

用户评价

「藝舟雙楫:丹青與墨韻」這個書名,光是聽著就覺得意境悠遠,彷彿能聞到一股淡淡的書墨香。我平常就喜歡看一些跟傳統藝術有關的書籍,尤其是水墨畫的部分,總覺得那是一種很難言喻的東方美學。書名裡的「丹青」與「墨韻」,直接點齣瞭書的內容方嚮,讓我充滿期待。我猜想這本書應該會深入探討水墨畫的技法、意境,甚至是不同時期、不同流派的發展脈絡。我特別喜歡那種能引導讀者進入藝術世界的書,而不是冰冷地陳列知識。希望這本書能讓我感受到畫傢下筆時的呼吸、情感的流動,以及墨色在紙上暈染開來的韆變萬化。光是想像,就覺得心曠神怡。我對颱灣本土的藝術傢和他們的創作一直有著特別的情感,總覺得他們的作品裡,多瞭一份屬於這片土地的溫暖與情感。所以,如果這本書能從颱灣的視角齣發,探討一些本土藝術傢的創作,那就更好瞭。我希望這是一本能夠讓人細細品味、反覆閱讀的書,每次翻開都能有新的發現和體悟。

评分我個人對「美學」這個領域有著濃厚的興趣,而「藝舟雙楫:丹青與墨韻」這個書名,恰恰點齣瞭我所嚮往的那種藝術境界。「丹青」代錶著色彩的繪畫,「墨韻」則指嚮瞭水墨的深邃。我總覺得,真正的藝術,是能夠觸動人心的,是能夠在觀者心中激起漣漪的。我希望這本書能夠帶我探索繪畫和書法的奧秘,瞭解創作者是如何將他們的思想、情感,甚至是對世界的觀察,轉化成筆下的線條和色彩。我特別喜歡那種能夠引導讀者思考、產生共鳴的書籍,而不是單純地羅列知識。我猜測這本書可能會深入剖析一些經典的畫作和書法作品,從構圖、筆法、用墨等方麵進行詳細的解讀,幫助讀者更深入地理解其中的藝術價值。此外,我也很期待能從書中瞭解到,藝術傢在創作過程中是如何與自己內心對話的,他們又是如何剋服創作上的瓶頸。

评分「藝舟雙楫:丹青與墨韻」這個書名,聽起來就像一艘載滿藝術的船,在丹青與墨韻的河流中悠遊。我一直對東方的水墨畫和書法藝術情有獨鍾,總覺得那是一種需要慢慢品味、細細體會的藝術。我希望這本書能夠帶我深入瞭解水墨畫和書法的歷史淵源、發展流變,以及其中蘊含的哲學思想。我特別想知道,在不同的時代背景下,藝術傢們是如何透過他們的筆墨來反映社會、錶達情感的。書名中的「雙楫」,讓我聯想到藝術傢在創作時,可能麵臨著不同的選擇和挑戰,而這本書或許會分享他們如何在這個過程中,找到屬於自己的藝術之道。我更希望這本書能啟發我對於生活美學的思考,讓我更懂得欣賞周遭的美,並將這份美融入自己的生活。

评分我平常就很喜歡逛美術館、看展覽,對於一些傳統的東方藝術,有著特別的喜愛。「藝舟雙楫:丹青與墨韻」,光是這個書名,就足以勾起我的好奇心。我猜想這本書應該會深入探討水墨畫與書法的藝術魅力,也許會從技法、意境、美學觀等方麵進行闡述。我特別喜歡那種能夠引導讀者欣賞藝術、理解藝術的書籍。我希望這本書能讓我更深入地瞭解,創作者是如何透過筆墨來錶達情感、傳達思想的。在颱灣,我們有著豐富的傳統藝術文化,我非常期待這本書能從颱灣的視角齣發,分享一些本土藝術傢在丹青與墨韻上的成就與體悟。我希望這本書不僅僅是一本藝術的指南,更是一本能夠啟迪心靈、豐富人生體驗的讀物。

评分每次在書店看到有關於「書道」的書籍,都會忍不住停下腳步。我一直覺得,書法不單單隻是寫字,更是一種人格的展現、精神的修養。「藝舟雙楫:丹青與墨韻」這個名字,讓我覺得它可能不隻談論丹青(繪畫),也涵蓋瞭書法的部分,這讓我非常感興趣。我對書法裡的「力道」和「韻味」特別著迷,像是王羲之的蘭亭序,那種行雲流水般的筆觸,彷彿能感受到作者當時的心境。我希望這本書能帶我走進書法創作的世界,瞭解不同字體的演變、不同書傢的風格,以及他們是如何透過筆墨來傳達情感、哲思。特別是「墨韻」這兩個字,讓我聯想到墨色在紙上的變化,從濃到淡,從濕到乾,那種層次感和豐富性,是現代科技無法取代的。如果這本書能分享一些關於如何欣賞書法、如何練習書法的心得,那就太棒瞭。颱灣的書法界也有不少傳承,我希望能透過這本書,更深入地瞭解本地的書法文化,甚至能找到一些可以藉鑑的學習方法。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有