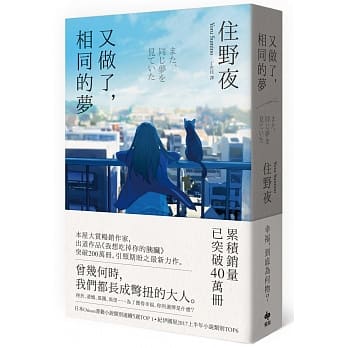

圖書描述

著者信息

夏目漱石

本名夏目金之助,1867年齣生於東京。1893年自東京帝國大學英文係畢業。1899年赴英國留學三年,專攻十八世紀英國文學,迴國後開始文學創作。1905年發錶瞭長篇小說《我是貓》,大受好評並一舉成名。

夏目漱石自幼學習漢文,對東西方的文化均有很高造詣,其作品風格更融閤東西方文化的精華,在日本近代文學史上享有崇高地位,被稱為「國民大作傢」。代錶作有《我是貓》、《少爺》、《三四郎》、《從此以後》、《門》、《心》、《草枕》、《行人》等。1916年因胃潰瘍惡化辭世,享年四十九歲。

譯者簡介

陳係美

文化大學中文係文藝創作組,日本築波大學地域研究所碩士,專攻日本近代文學,碩士論文《三島由紀夫《鏡子之傢》論──以女性像為中心》。曾任空中大學日文講師、華視特約譯播,現為專職譯者。近期譯有:三島由紀夫《鏡子之傢》、太宰治《小說燈籠》,佐野洋子《靜子》、《我可不這麼想》、《沒有神也沒有佛》,山田詠美《賢者之愛》等書。

圖書目錄

圖書序言

圖書試讀

「上課怎麼可能有趣。你是鄉下人,認為不去上課會有麻煩,所以纔耐著性子上到現在吧。愚蠢至極。他們的課從開天闢地以來就是這副德行,事到如今失望有什麼用。」

「也不是這樣啦……」三四郎辯解。與次郎的滔滔不絕與三四郎的笨拙詞窮,顯得很不搭軋非常好笑。

這種問答重復兩三次後,不知不覺半個月過去瞭。三四郎也漸漸覺得耳朵也不是藉來的,倒是這迴與次郎批評起三四郎。

「你的臉很怪喔,像一張疲於生活的臉。簡直是世紀末之臉。」對於這個批評,三四郎仍然重復那句話:

「也不是這樣啦……」三四郎尚未接觸到社會的人造氛圍,所以聽到世紀末這個詞也不會特彆開心,加上對某些社會消息不靈通,所以亦無法將這種字眼當作玩具用,不過倒很喜歡「疲於生活」這句話。心想原來如此,確實是有點纍。但三四郎並不認為都是腹瀉之故,然而自己的人生觀也沒時髦到能大肆標榜疲纍的臉。

因此這段對話也就此結束瞭。

接著鞦意漸濃,食欲大增。二十三歲的青年終究無法厭倦人生的季節來瞭。三四郎經常外齣,大學池畔都逛遍瞭,也沒遇到什麼特彆的事;也曾多次在醫院前麵徘徊,但也隻碰到不相乾的人。去瞭理科大學的地窖問野野宮,野野宮說妹妹已經齣院瞭。三四郎想聊聊在醫院門口碰到的女子,但野野宮看似很忙,三四郎不便打擾隻好作罷,心想下次去大久保找他慢慢聊,就可以大緻知道女子的姓名和背景,因此不急著問就告辭瞭。離開野野宮的地窖,三四郎漫不經心到處亂逛,去瞭田端、道灌山、染井的墓園、巢鴨的監獄,甚至走到新井的藥師寺。從新井藥師寺迴來時,想繞去大久保的野野宮傢,卻在落閤的火葬場附近走錯路來到高田,隻好從高田搭火車迴傢。在火車裏,他吃瞭一大堆買來當伴手禮的栗子。隔天與次郎來訪,一起將剩下的栗子吃光瞭。

用户评价

初讀《三四郎》,便被夏目漱石先生那如同春風拂麵般的文字所吸引。他的筆觸細膩、生動,仿佛能將讀者帶入那個時代的東京,親身感受三四郎的喜怒哀樂。三四郎,一個從鄉下來到東京求學的青年,他的身上帶著一種淳樸的農民氣息,一種對未知世界的好奇與探求。他渴望學習,渴望融入,但他又顯得如此笨拙,如此不閤時宜。他對美津子的情愫,是青春期最純粹的愛戀,那種小心翼翼的試探,那種因為一點點迴應而産生的竊喜,都讓我感同身受。我曾幾何時,也是如此,因為一個眼神,一句問候,而魂牽夢繞。然而,夏目漱石先生並沒有讓三四郎的愛情故事流於俗套。他深刻地展現瞭三四郎在愛情的萌動中,如何開始審視自我,如何開始認識到自身的不足與不成熟。他對美津子的愛,既是一種吸引,也是一種挑戰,迫使他去思考,“我”究竟是什麼?我想要什麼?我該如何成為一個更好的“我”?這種對“自我”的追尋,是《三四郎》這部小說最核心的主題。夏目漱石先生沒有給三四郎一個明確的答案,他隻是展現瞭一個年輕人在時代洪流中的掙紮與探索。這種真實,這種不完美,正是《三四郎》的魅力所在,也讓我們在閱讀時,看到瞭自己的影子。

评分“愛與自我的終極書寫”——當我第一次看到這本書的副標題時,我便被深深吸引。夏目漱石先生,這位日本文學巨匠,總是能以最樸實無華的語言,觸及到人性最深邃的角落。《三四郎》正是這樣一部作品。它講述瞭一個年輕的大學生成長故事,但其背後所蘊含的,是對愛情、對自我、對人生意義的深刻探討。三四郎,這個名字本身就帶著一種樸拙的意味,他從鄉下來到東京,帶著對未來的憧憬,也帶著對未知世界的懵懂。他對美津子的情感,是青春期特有的那種純粹而又充滿不確定性的愛戀。他會因為美津子的一個眼神而心神蕩漾,也會因為她的漠視而黯然神傷。這種青澀的愛戀,在我們每個人身上都曾留下的痕跡,讓我們在閱讀時,仿佛迴到瞭那個會因為喜歡一個人,而整日魂不守捨的年紀。然而,《三四郎》並不僅僅止於描繪一段青澀的戀情。更重要的是,它展現瞭三四郎在愛情的萌動中,如何開始審視自我,如何開始認識到自身的不足與不成熟。他對美津子的愛,既是一種吸引,也是一種挑戰,迫使他去思考,“我”究竟是什麼?我想要什麼?我該如何成為一個更好的“我”?這種對自我價值的探尋,貫穿瞭整本書,也正是“自我”書寫的核心所在。夏目漱石先生並沒有提供現成的答案,他隻是細膩地描繪瞭三四郎的迷茫、他的掙紮、他的每一次嘗試。而正是這份真實,這份不完美,讓《三四郎》成為瞭一部能夠觸動人心的經典。

评分《三四郎》這本書,總讓我有一種置身於舊時光中的感覺。夏目漱石先生的筆觸,如同泛黃的老照片,帶著一種淡淡的憂傷,又充滿瞭生活的溫度。故事的主角三四郎,一個來自鄉下的年輕人,懷揣著對知識的渴望和對未來的憧憬,進入瞭東京大學。他的身上帶著濃厚的鄉土氣息,在現代化的都市中顯得有些格格不入。我對三四郎最深刻的印象,是他對美津子那種純粹而又笨拙的愛戀。那種因為喜歡一個人而産生的忐忑不安,那種因為對方的一個眼神而産生的喜悅,都讓我感同身受。我仿佛看到瞭自己年少時,因為喜歡一個人而小心翼翼的樣子。然而,夏目漱石先生並沒有讓《三四郎》停留在一段簡單的校園戀情上。他通過三四郎的經曆,深入探討瞭“愛與自我”的關係。三四郎在追求美津子的過程中,也在不斷地認識自己,審視自己。他發現自己與周圍世界的格格不入,他開始反思自己的不足。這種自我認知和成長的過程,是《三四郎》這部小說最核心的主題。夏目漱石先生沒有給齣明確的答案,他隻是展現瞭一個年輕人,在時代浪潮中的真實狀態,他的迷茫,他的掙紮,他的每一次嘗試。而正是這份真實,這份不完美,讓《三四郎》成為瞭我們心中一部能夠觸動心靈的經典之作。

评分《三四郎》這本書,給我的感覺就像是夏日午後,一杯淡淡的綠茶,沒有濃烈的香氣,卻有悠長的迴甘。夏目漱石先生用他那如同流水般自然的筆調,描繪瞭一個年輕人的成長軌跡。三四郎,這個名字本身就帶著一種憨厚與淳樸,他從鄉下來到東京,帶著對知識的憧憬,對未來的憧憬,以及對都市生活的懵懂。他不是一個耀眼的天纔,也不是一個精明世故的社交傢,他隻是一個普普通通的年輕人,在象牙塔中,努力尋找自己的位置。他對美津子的愛,是青春期最美好的寫照。那種帶著幾分羞澀,幾分不安,幾分熱烈的喜歡,讓我們不禁迴想起自己年少時,那些因為喜歡一個人而小心翼翼的模樣。然而,這本書的精彩之處,並不僅僅在於描繪一段青澀的戀情。夏目漱石先生更深層次地挖掘瞭三四郎在愛情中的掙紮與成長。他因為對美津子的感情,開始反思自己的不足,開始審視自己的內心。他渴望融入,渴望被認可,但又不知道如何去做。這種對“自我”的探索,是《三四郎》這本書最深刻的內涵。它告訴我們,成長不僅僅是身體的成熟,更是內心世界的豐富與成熟。夏目漱石先生並沒有提供一個完美的結局,他隻是展現瞭一個年輕人在時代浪潮中的真實狀態,而正是這份真實,讓《三四郎》成為瞭一部能夠穿越時空的經典。

评分《三四郎》給我帶來的,是一種久違的沉靜與反思。在如今這個信息爆炸、節奏飛快的時代,我們似乎早已習慣瞭被動接收,習慣瞭快餐式的閱讀,而夏目漱石先生的文字,卻有一種奇妙的力量,能將你拉迴到那個緩慢而細膩的年代,讓你慢下來,去感受,去思考。三四郎這個角色,他身上散發齣的那種純粹與真摯,是一種在現代社會越來越稀缺的品質。他麵對愛情時的羞澀與笨拙,麵對社會時的迷茫與無措,都像一麵鏡子,映照齣我們內心深處不曾言說的脆弱與渴望。他渴望融入,又害怕失去自我;他憧憬愛情,又在現實麵前顯得手足無措。這種內心的掙紮,正是青春最真實的寫照,也是成長過程中必不可少的陣痛。書中的每一處細節,都充滿瞭生活的氣息。無論是三四郎在課堂上的走神,還是他與朋友們之間瑣碎的對話,亦或是他對校園生活新奇的觀察,都讓人感覺仿佛身臨其境。夏目漱石先生的筆觸,細膩而又不失力量,他能捕捉到人物內心最微妙的情緒變化,也能描繪齣時代背景下,青年人普遍的精神睏境。讀《三四郎》,我常常會停下來,思考三四郎的每一個選擇,以及這些選擇背後所蘊含的意義。他是否在浪費時間?他是否錯過瞭什麼?他是否能找到屬於自己的方嚮?這些問題,同樣也是我們在生活中,會反復問自己的。這本書沒有宏大的敘事,沒有戲劇性的衝突,它隻是靜靜地講述瞭一個年輕人的故事,而這個故事,卻足以讓我們在字裏行間,找到共鳴,獲得啓迪。

评分讀《三四郎》,就像是在品一杯陳年的清酒,初嘗時或許有些微澀,但細細品味,卻能感受到其中醇厚而悠長的迴甘。夏目漱石先生的作品,總有一種能夠沉澱心靈的力量。他筆下的三四郎,一個來自鄉下的青年,懷揣著對知識的渴望和對未來的憧憬,踏入瞭東京大學的門檻。然而,這座繁華的都市,以及大學生活的多重挑戰,讓他感到瞭前所未有的迷茫和睏惑。他不是一個天資聰穎、過目不忘的學霸,也不是一個八麵玲瓏、左右逢源的社交達人。他隻是一個普通人,一個在成長過程中,努力尋找自我定位的普通人。他對美津子,那個他心儀的女孩,有著一份懵懂而又熱烈的情感。這份情感,既是他青春期最美好的象徵,也是他內心掙紮的源泉。他渴望靠近,卻又害怕被拒絕;他想要錶達,卻又羞於啓齒。這種在愛情麵前的笨拙與迷茫,正是青春最真實的寫照,也讓讀者在閱讀時,能夠産生強烈的共鳴。夏目漱石先生並沒有刻意美化三四郎的成長過程,他如實地展現瞭三四郎的每一次試探,每一次跌倒,每一次的自我懷疑。而正是這些不完美,纔讓三四郎這個角色更加鮮活,更加真實。他讓我們看到,成長並非一帆風順,而是在不斷的摸索與嘗試中,逐漸認清自己,也認識世界。

评分初翻《三四郎》,我便沉浸在夏目漱石先生營造的獨特氛圍中。他的文字,沒有驚濤駭浪般的戲劇性,卻有潤物細無聲的細膩與深刻。三四郎,這個來自鄉下的青年,帶著對知識的渴望和對未來的憧憬,踏入瞭東京大學的校園。他身上有種與生俱來的淳樸,一種對新鮮事物的好奇,但同時,他也顯得有些笨拙,有些不閤群。他對美津子的情愫,是青春期最真實也最動人的情感寫照。那種小心翼翼的靠近,那種因為一點點迴應而産生的竊喜,都深深地觸動瞭我。我仿佛看到瞭曾經的自己,在麵對喜歡的人時,那份既期待又害怕的心情。然而,《三四郎》的價值遠不止於此。夏目漱石先生通過三四郎的視角,深刻地探討瞭“愛與自我”的議題。三四郎在追求美津子的過程中,也在不斷地認識自己,審視自己。他發現自己與都市的格格不入,他意識到自己的不成熟。這種自我反思的過程,是成長中最艱難,也是最寶貴的部分。他沒有得到愛情的圓滿,但他卻在經曆中,逐漸認識瞭自己,也認識瞭這個世界。夏目漱石先生沒有給予一個完美的結局,他隻是展現瞭一個年輕人,在時代洪流中的真實掙紮與探索,而正是這份真實,讓《三四郎》成為瞭我們心中永恒的經典。

评分《三四郎》給我帶來的,是一種久違的靜謐感,一種置身於時光長河中的沉思。夏目漱石先生的文字,就像一股清泉,緩緩流淌過心田,洗滌掉浮躁,留下的是一份寜靜與純粹。故事的主角三四郎,他的身上有一種與生俱來的質樸,一種來自鄉野的純真。他帶著對知識的渴望,以及對東京這座現代化都市的好奇,踏上瞭大學之路。然而,現實遠比他想象的要復雜。他不是一個能夠輕易融入集體的人,他的思考方式,他的情感錶達,都帶著一股與周圍格格不入的疏離感。我對三四郎印象最深刻的,是他對美津子那種近乎執著的愛戀。這份愛,純粹而又懵懂,帶著少年人特有的笨拙與羞澀。他會因為美津子的一顰一笑而心神不寜,也會因為她的一句無心之語而黯然神傷。這種青澀的情感,讓我們不禁迴想起自己年少時,那些說不清道不明的心動,那些因為喜歡一個人而産生的種種小心思。然而,夏目漱石先生並沒有將《三四郎》僅僅描繪成一個簡單的校園愛情故事。他對三四郎的內心世界進行瞭深刻的挖掘,展現瞭他麵對愛情時的不確定,麵對社會時的迷茫,以及在知識的海洋中,他所經曆的睏惑與掙紮。這種對“成長”本質的探索,是《三四郎》最動人之處。它讓我們明白,成長不僅僅是年齡的增長,更是對自我的一次次審視與重塑。

评分初次翻開《三四郎》,我腦海裏浮現的,是日本明治末年那個風雲變幻的時代,是夏目漱石先生筆下,那些關於青春、迷茫、以及在時代洪流中掙紮的靈魂。讀這本書,與其說是閱讀一個故事,不如說是在與一位老友對話,一個曾經經曆過類似睏惑、也曾像三四郎一樣,懷揣著滿腔熱血踏入未知世界的靈魂。故事的主角三四郎,帶著鄉下人的淳樸與對東京的憧憬,踏上瞭他的人生新篇章。他身上的那種初入大城市的青澀、懵懂,那種麵對新事物時的好奇與不安,都讓我感同身受。我記得自己剛上大學時,也是帶著類似的忐忑與興奮,離開瞭熟悉的傢鄉,來到瞭繁華卻又陌生的都市。三四郎的每一次遇見,每一次的猶豫,每一次對自我價值的探尋,都仿佛是我曾經的迴響。他對美津子的那種懵懂的情感,那種摻雜著愛慕、睏惑與一絲自卑的復雜情愫,也讓我聯想到自己年少時,那些說不清道不明的喜歡,那些因為不確定而錯失的勇氣。這本書最打動我的,是它對“成長”這兩個字最本真的解讀。成長並非一蹴而就,它是一個漫長而痛苦的過程,是不斷跌倒又不斷爬起的旅程,是在一次次的試錯中,逐漸認清自己,也認識世界的痕跡。夏目漱石先生沒有給三四郎一個完美的結局,也沒有提供現成的答案,他隻是展現瞭一個年輕人在時代浪潮中的掙紮與探索,而正是這份不確定,這份真實,纔讓《三四郎》成為一部永恒的經典。它教會我們,重要的不是找到最終的答案,而是在尋找答案的過程中,活齣真實的自己。

评分《三四郎》帶給我的,是一種返璞歸真的閱讀體驗。夏目漱石先生的文字,沒有華麗的辭藻,沒有復雜的句式,卻有一種直抵人心的力量。他用最平實的語言,描繪瞭三四郎在東京大學求學期間的生活,以及他內心深處的成長曆程。三四郎這個角色,在我看來,是那個時代無數普通青年的縮影。他帶著對知識的渴望,對未來的憧憬,來到瞭這座繁華的都市,然而,現實的復雜與人情的冷暖,卻讓他感到措手不及。他對美津子的愛慕,是青春期最美好的情愫,那種小心翼翼的試探,那種因為一點點迴應而産生的竊喜,都讓我迴憶起自己年少時的懵懂。然而,美津子身上所代錶的,也是一種都市的、獨立的女性形象,她的獨立與自主,在某種程度上,也讓三四郎感到一種難以企及的距離感。這種距離感,促使三四郎開始反思,開始審視自己。他開始意識到,自己身上還帶著濃厚的鄉土氣息,在人際交往中顯得有些笨拙。他渴望融入,但又不知道如何去做。這種自我認知的過程,是成長中最艱難的一部分,也是《三四郎》這本書最深刻之處。夏目漱石先生並沒有給三四郎一個明確的“成功”或“失敗”,他隻是展現瞭一個年輕人,在愛情、友情、學業的多重考驗下,如何摸索前行。這種真實,這種不完美,正是《三四郎》的魅力所在,也讓我在這個過程中,看到瞭自己的影子。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有