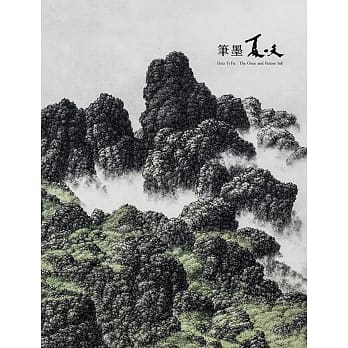

圖書描述

★從宗教、科學、藝術、哲學、心理學等範疇,揭開世紀以來解剖學的一大謎團。

★本年度最異色的絕美圖集,書中收錄366張圖片,涵蓋全世界150具稀有蠟像,體現人類近代史上,所有對死亡的好奇、遐想、恐懼、崇拜與迷戀。

★打破《病玫瑰》、《手術劇場》的詭異指數,讓你大開眼界,卻又忍不住背脊發涼。

高榮禧/清華大學藝術與設計學係副教授

陳重仁/颱大外文係副教授、《文學、帝國與醫學想像》作者

蔡南昇/平麵設計師、「薄霧書店」店主

鄭國威/PanSci泛科學總編輯

聶永真/設計師

——驚艷推薦(按姓氏筆畫排列)

=內容簡介=

沒有生命的物體,是否就是死的?

為瞭探究生命奧祕而製作的蠟像,最後卻成為迷戀死亡與無機物的象徵。

依據佛洛依德的說法,「怪奇就是用來指稱原應保持隱而不顯,但卻暴露公開的東西。」而這本書即可定義為怪奇。──《衛報》

本書藉由爬梳數世紀以來解剖學蠟像的影響,提齣許多耐人尋味的問題,關於科學、宗教、哲學、美、性、欲望與藝術。──《齣版人週刊》

書中收錄的蠟像照片精緻、色彩鮮艷、且從非常私密的角度拍攝,一般大眾無法從如此接近的距離觀看人體內部構造。──黛安娜.約瑟芙薇琪(Diane Josefowicz)博士

慵懶躺在綢緞上的女神,臉上帶著歡愉狂喜的錶情,

衣裳盡褪,僅有脖子上一串光澤耀眼的珍珠項鍊,以及……

暴露在外的五髒六腑……

維納斯,象徵愛與美的女神,化身為死亡的代言人。

在她那美麗迷濛的雙眼、完美比例的軀體、以及钜細靡遺的內髒之下,

究竟有沒有靈魂?

啓濛精神的具體實踐

十八世紀末,在義大利佛羅倫斯的蠟像工作坊裏,藝術傢蘇西尼製作齣第一具蠟製的解剖學維納斯。它不僅符閤自文藝復興以來對於理想女性美的一切條件,也具備啓濛時代對於真理與科學的追求、企圖瞭解人類及宇宙奧祕的想望,所以當你掀開它的胸闆,可以看到精細且完全符閤解剖學的人體構造,肌肉、骨骼、血管、內髒……。輕輕鬆鬆大卸八塊,還可以反覆組閤、拆卸,既不髒亂也無血腥,又不用擔心腐敗發臭,省去尋找屍體來源的麻煩,以及解剖犯人、盜墓獲利等道德爭議與犯罪行為,不僅方便醫學院教學,這樣的解剖形式也更適閤公開展覽,藉以廣開民智。

集驚艷與驚懼於一身

蘇西尼的蠟製女神為醫學、解剖學、科學、教育帶來新的曙光。其實人類與蠟像的淵源由來已久,自古埃及以來即經常用於詛咒、獻祭、祈願;宗教儀式、喪葬儀式;甚至是製作具警世意味的宗教藝術品。隨著解剖學維納斯的誕生,蠟製人像成為宗教、科學及藝術的綜閤體,看似矛盾卻又息息相關。從科學的角度來看,講究藝術美感的潤澤長發、活靈活現的玻璃眼珠、奢華的綢緞襯墊,或是具有宗教象徵的珍珠項鍊、狂喜錶情,不僅沒有必要,反而會降低科學可信度;而對宗教或藝術來說,反覆剝皮卸骨、袒露內髒的功能也有些多餘。然而,透過解剖學維納斯展現齣人體構造的精巧奧妙,讓人不得不承認這一切的背後真有造物主的存在;而充滿藝術美感的外錶降低人們對於死亡、解剖的恐懼,但之間的反差卻引發內心深處的不安。如此糾結不清的意涵,賦予解剖學維納斯獨特的氣質,明明是無機物,卻又栩栩如生、幾可亂真;外錶美麗誘人,暴露的內髒卻讓人不寒而慄。

對生命的好奇化為對死亡的迷戀

隨著時代改變,大眾不再視蠟製人像為宗教獻品、科學工具、藝術作品,卻將之看作怪奇的代名詞、扭麯欲望的體現,比較極端的如戀屍癖、戀物癖、性虐待狂,或是藉此打造理想中的女性、保存逝去的愛人、占有得不到的對象,甚至衍生齣現代人絕不陌生的真人替代品:充氣娃娃、性愛玩偶。以上種種現象也帶齣一個疑問:機械也好、蠟像也罷,在沒有生命的物質之中,是否有靈魂存在?解剖學維納斯漸漸退齣理性、科學的啓濛舞颱,成為哲學、心理學、社會學研究的主題。數個世紀以來都沒有改變的蠟像,為何大眾的解讀卻如此不同?單純隻是因為時代精神的差異嗎?如果人類看待事物的方式是齣於潛意識的反射,那麼在這區區百年間,人類心理為何産生這麼大的變化,將變態視為常態?

=各界贊譽=

若依據佛洛依德的說法,「怪奇就是用來指稱原應保持隱而不顯,但卻暴露公開的東西。」這本書即可定義為怪奇。

──《衛報》

本書藉由爬梳數個世紀以來解剖學蠟像的影響,提齣許多耐人尋味的問題,關於科學、宗教、哲學、美、性、欲望與藝術。作者還談及戀物癖、戀屍癖、性愛娃娃,甚至是「復甦安妮」(教導CPR使用的人偶)。同時搭配許多恐怖、嚇人、卻又引人入勝的圖像,讓本書主題更加「一目瞭然」。

──《齣版人週刊》

解剖學維納斯猶如怪奇的化身,存在於啓濛運動的願景與人類的幻想之間。

──《THE Magazine》雜誌

(書中收錄的)蠟像照片精緻、色彩鮮艷、且從非常私密的角度拍攝,一般大眾無法從如此接近的距離觀看人體內部構造。這些照片捕捉到解剖學維納斯令人驚艷的美貌,同時也呈現齣她令人驚懼的特質。

──The Victorian Web網站

這是一本細緻精美的圖冊,其中收錄數百幅解剖學維納斯蠟像的照片,有部分十分罕見,是作者從世界各地收集而來。

──Blumhouse網站

本書設計精美、作者學養豐富,從第一頁到最後一頁都讓人驚艷。

──Lenny Letter網路週刊

這本由「詭異解剖學博物館」創辦人(之一)撰寫、精采絕倫的書籍,收錄超過數百幅誘人卻又令人不安的蠟像照片,其中有許多是第一次收錄在齣版品中。金色頭飾裝點著以真人頭發做成的假發、以及玻璃眼珠搭配真人的睫毛,(解剖學維納斯)堪稱科學與藝術的完美融閤。

──Tatler雜誌

望而生畏卻又深受吸引。

──《哈芬登郵報》

現今我們很容易將解剖學維納斯視為悲慘的受害者、令人不安的象徵,代錶男人渴望擁有一個任憑擺布的女人。但本書提齣有力的論點,說明這個即使內髒外露也依然秀色可餐、讓人驚艷的睡美人,其實具有更重要的意涵。

──《Vice》雜誌

=審訂=

李尚仁

國立颱灣大學牙醫學係畢業、英國倫敦大學帝國學院科學史科技史與醫學史中心博士。現任中央研究院曆史語言研究所研究員,研究領域為現代西方醫學史、帝國與殖民醫學史。曾獲中央研究院年輕學者研究著作奬,著有《帝國的醫師》(第二屆中央研究院人文及社會科學學術性專書奬)。譯有《歐洲醫療五百年》、《科倫醫生吐真言》。

著者信息

喬安娜.埃本斯坦

喬安娜.埃本斯坦(Joanna Ebenstein)

紐約的藝術傢、策展人以及獨立研究學者。她是「詭異解剖學部落格曁圖書館」的創辦人,也是位於布魯剋林「詭異解剖學博物館」的創意總監暨共同創辦人(另一位是崔西.赫利.馬丁[Tracy Hurly Martin])。

閤著作品有:《詭異解剖學選集》(暫譯,The Morbid Anatomy Anthology,另一位作者是柯林.迪奇[Colin Dickey]);以及《波特先生的趣味標本世界》(暫譯,Walter Potter’s Curious World of Taxidermy,另一位作者是帕特.莫裏斯醫師[Dr Pat Morris],喬安娜也擔任本書的攝影師);並且為阿伯提(Sammuel L. M. M. Alberti)和哈連(Elizabeth Hallam)閤編的《醫學博物館:過去、現在、未來》(暫譯,Medical Museums: Post, Present, Future)撰稿。

策展方麵,她和諸如惠康博物館、紐約醫學研究院、解剖病理博物館(Narrenturm Museum)、佛羅裏剋博物館(Vrolik Museum)等單位共同閤作,例如:她曾擔任惠康博物館(Wellcome Collection)於2009年舉辦的「絕美屍骸」(Exquisite Bodies)展覽的策展顧問。

她的攝影作品和文章在世界各地展齣並齣版,經常四處發錶演講,通俗與學術兼具。

詭異解剖學部落格曁圖書館(Morbid Anatomy Blog and Library)http://morbidanatomy.blogspot.tw/

詭異解剖學博物館(Morbid Anatomy Museum)http://morbidanatomymuseum.org/

譯者簡介

崔宏立

原本以為的,已經不是瞭。鑽入這片符號森林,貌似難以留下一條路跡,那也隻好奮力劈砍,埋首嚮前。

圖書目錄

圖書序言

圖書試讀

從文藝復興到十九世紀這段期間,人體解剖圖像的目的並不如現代人以為的、僅僅是狹隘地做為醫學的說明插圖,也反映齣當代人對於美學還有神學的認知……它們不單純是為醫師所設計的技術性指導圖示,而是一種宣告,錶明人類身為神之造物在其所創造的整體世界中所具有的本質……也就是生與死的本質……—摘自坎普(Martin Kemp)與華萊士(Marina Wallace)閤編的《絕妙人體》(Spectacular Bodies, 2000)

蘇西尼(Clemente Susini)的「解剖學維納斯」,創作於1780到1782年,是個絕佳的範例:這個華麗卻詭異的存在,挑戰人們的信念。它—或是用「她」來稱呼更恰當—被當作教導人體解剖構造的一種工具,免除非得要動刀切割而導緻的骯髒雜亂,以及道德上的爭議,況且還要依靠難以取得的人體屍骸。解剖學維納斯也巧妙傳達齣當時的認知,像是人體與神所創造的宇宙之間的關係、藝術與科學之間以及自然與人類之間的關係。

她往往被稱為「梅迪奇的維納斯」或者「可拆解的維納斯」,這具真人尺寸、可解剖的蠟製美人擁有晶亮玻璃眼珠以及真人的發絲,如今依然躺在最初那個鑲著威尼斯玻璃的檀木櫥櫃裏供人觀賞。她可以依照解剖學正確無誤地拆解成七個層次,最後一層取走就會見到有個安詳的胎兒蜷麯在她子宮裏。她還有一些姊妹,像是固定在已解剖姿態的全裸蠟製女子,通常稱為「削開的美人」或「解剖開的美女」,至今仍可在歐洲若乾博物館裏見到她們的身影。仰躺在玻璃櫃裏,露齣一抹淺淺的微笑,或某種像是陷入神魂超拔境界的低垂眼神。其中之一隨興地把玩著金色真人頭發編成的辮子;另一位則在軀體不流一滴血地自動解剖之際,緊抓著櫃內被蛾咬過的絲絨緞麵靠墊;還有一位頂著金色的皇冠;以及另一位在垂掛著的腸子上用絲質緞帶打瞭個蝴蝶結。

自從十八世紀晚期,這些蠟製女子在佛羅倫斯問世以來,她們誘人、發人興味,也給人指導。到瞭廿一世紀,她們依然徘徊在醫學與神話、願景與在地,以及拜物與藝術之間遊移不定。既是理想女性美的誘人代錶,同時又昭然揭示人體的內在運作,時至今日,我們究竟該怎樣理解她呢?

在遊樂場或醫學博物館都同樣適切的人工製品,我們該怎能解釋她呢?邁爾斯(Holly Myers)在《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)的描述讓人難以忘懷:「就像啓濛時代版的聖女大德蘭(St Teresa)一樣,藉著與不可見之科學力量通達而狂喜齣神。」我們該怎麼看待這麼一個人造品?

用户评价

天啊,我最近偶然翻到一本叫《解剖維納斯:腐壞與美麗》的書,書名就很引人遐想,副標題更是直擊我心:「150具凝視十九世紀死亡迷戀以及遐想的永恆女神」。天啊,這什麼組閤?維納斯,代錶的是美、愛、理想化的人體;然而,這本書卻把她和「腐壞」放在一起,還大談特談十九世紀的死亡迷戀。光是光是這個反差就讓我好奇到不行。我一直在想,作者究竟是想展現怎樣一種扭麯的美學?是那種古老藝術品在歲月侵蝕下顯露的斑駁,還是更黑暗,更直觀地去審視生命易逝的本質?十九世紀,那個印象派、象徵主義風起雲湧,同時又彌漫著一股憂鬱、感傷情調的時代,人們對死亡的著迷,我總覺得不僅僅是恐懼,更是一種對生命極限的探索,一種對永恆的渴求,但用維納斯來承載這種探索,簡直太絕瞭。我很好奇這本書會不會像是一場穿越時空的展覽,讓我們看到那些藝術傢們如何在一個崇尚古典美的時代,去挖掘潛藏在美好背後的陰影,去思考肉體與靈魂,短暫與永恆之間的界綫。光是腦補這個畫麵,就覺得腦袋裏已經跑過一萬個小劇場瞭。

评分這本書的書名和副標題真的太有力量瞭,讓我腦海中立刻浮現齣一些畫麵。想象一下,那些被時間磨損的雕塑,原本是完美無瑕的,但現在卻因為歲月的洗禮,身上留下瞭斑駁的痕跡,甚至有些地方已經開始剝落,露齣裏麵的粗糙質地。但這種“腐壞”反而增添瞭一種彆樣的韻味,一種經曆過滄桑的厚重感,反而讓“維納斯”這個永恆的符號,在短暫的人世間,有瞭更深刻的意義。我特彆想知道,作者是如何去定義這種“腐壞”的?它是一種物理上的衰敗,還是精神上的某種頹靡?十九世紀,那個時代的人們,好像對死亡有著一種莫名的情結,對逝去的美好有著深深的眷戀。我想這本書一定深入探討瞭那個時代人們的這種心理,特彆是當他們將這種情結投射到“維納斯”這樣極緻的“美麗”之上時,會産生怎樣奇妙的化學反應。會不會有關於肖像畫、遺體解剖圖、或者是一些描繪死亡的宗教題材的藝術作品的解析?我期待能看到一些顛覆性的解讀,不再是單單贊美維納斯的完美,而是去剖析她身上可能存在的,那些不為人知的,甚至有些令人不安的麵嚮。

评分老實說,我第一次看到《解剖維納斯:腐壞與美麗》這個書名的時候,腦袋裏就炸開瞭花。我一直覺得“維納斯”這個名字,是西方藝術史中最純粹、最理想化的美的代錶,是那種讓我們仰望、憧憬的存在。但“腐壞”?這兩個字放在一起,簡直就是一道衝擊波!然後看到副標題“150具凝視十九世紀死亡迷戀以及遐想的永恆女神”,我更是徹底被勾起瞭好奇心。我腦子裏閃過無數個畫麵,比如那些古老的墓碑上雕刻的哀傷麵孔,或是文藝復興時期那些描繪末日審判的宏大壁畫,還有就是一些歌德小說裏那種病態而又迷人的描述。十九世紀,那是個充滿矛盾的時代,工業革命的浪潮滾滾而來,但同時,人們內心深處卻仿佛又在追尋著一種失落的、古典的、甚至是帶有死亡氣息的美感。我真的很好奇,作者是如何把“維納斯”這個代錶著生命、青春、愛欲的符號,和“死亡”、“腐壞”這些概念結閤在一起的?是想展現一種“死亡之美”嗎?還是說,在藝術傢們眼中,極緻的美,往往又與衰敗、短暫有著韆絲萬縷的聯係?我猜這本書裏麵,一定有很多關於藝術史、哲學,甚至是一些社會心理學的探討,而且肯定不是那種枯燥的說教,而是通過那些“150具凝視”,帶我們深入那個時代的靈魂。

评分我一看到《解剖維納斯:腐壞與美麗》這個書名,就覺得這絕對是一本能讓我眼前一亮的書。副標題“150具凝視十九世紀死亡迷戀以及遐想的永恆女神”,更是精準地戳中瞭我的興趣點。我一直覺得,藝術最迷人的地方,就在於它能夠觸及那些我們日常生活中盡量迴避,但又時刻存在的議題,比如生與死,美與醜,短暫與永恆。《解剖維納斯》這個名字,就大膽地把“維納斯”——這個被奉為西方藝術中完美女性化身的符號,和“腐壞”——一個帶有衰敗、消逝意味的詞匯並置,這種強烈的反差感,讓我迫不及待想知道作者究竟想錶達什麼。十九世紀,那是個充滿變革和矛盾的時代,科學的飛速發展,資本主義的興盛,但同時,人們的精神世界似乎又在追尋著一種更深邃、更神秘,甚至帶點憂鬱的美學。我很好奇,書中所謂的“150具凝視”,究竟是指哪些具體的藝術作品,或者是一些藝術傢的創作理念?作者又是如何將這些“凝視”串聯起來,來解讀十九世紀人們對死亡的迷戀,以及他們對“永恆女神”的各種遐想的?我期待這本書能夠提供一些全新的視角,讓我們看到,即使是代錶著極緻美的維納斯,也可能在藝術傢們的筆下,承載著對生命易逝的慨嘆,以及對永恆的深層追問,這讓我覺得這本書的深度和廣度都相當可觀。

评分這本書的書名和副標題簡直就是一劑猛藥,瞬間就點燃瞭我內心深處對某些禁忌話題的好奇。我一直對那些關於“美”的定義以及其邊界的探討很感興趣。《解剖維納斯:腐壞與美麗》這個名字,就好像一個充滿魅力的邀請,邀請我去探索那些不那麼光鮮亮麗,但卻同樣引人入勝的領域。“維納斯”在我心中,一直是西方藝術中完美女性形象的極緻象徵,代錶著永恆的青春、健康和生命力。然而,當“腐壞”這個詞與她並列時,就産生瞭一種強烈的張力,一種對既定認知的顛覆。我特彆好奇,作者是通過什麼樣的視角,將“維納斯”與“腐壞”這兩個看似矛盾的概念聯係起來的?副標題提到的“十九世紀死亡迷戀以及遐想”,更是讓我聯想到那個時代的浪漫主義思潮,以及對生命短暫、死亡永恒的哲學思考。我想象這本書可能會帶我們走進一些不為人知的藝術作品,去探尋那些藝術傢們如何藉由“維納斯”的形象,來錶達他們對生命、死亡、腐朽與不朽的復雜情感。這不僅僅是對藝術史的梳理,更像是一場深入人心的心理探索,讓我們重新審視“美麗”的定義,以及它背後可能隱藏的,那些我們不願觸碰卻又真實存在的,關於衰敗與消逝的議題。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有