圖書描述

著者信息

圖書目錄

第一章 陶瓷鑑定與收藏的一般知識

一、陶瓷與古陶瓷的概念

(一)什麼是陶瓷

(二)什麼是古陶瓷

二、中國古陶瓷在中國文化史上的地位與價值

三、古陶瓷鑑定的基本方法

四、古陶瓷的價值

第二章 新石器時代陶器的鑑定與欣賞

一、新石器時代黃河流域陶器

(一)磁山、裴李崗文化陶器

(二)仰韶文化陶器

(三)馬傢窯文化陶器

(四)大汶口文化陶器

(五)龍山文化陶器

(六)齊傢文化陶器

二、新石器時代長江中下遊流域陶器

(一)大溪文化陶器

(二)屈傢嶺文化陶器

(三)河姆渡文化陶器

(四)馬傢濱文化陶器

(五)良渚文化陶器

第三章 夏商周時期陶瓷器的鑑定與欣賞

一、夏代陶器

二、商代陶瓷器

(一)商代陶器

(二)商代原始青瓷

三、西周時期陶瓷器

(一)西周時期陶器

(二)西周時期原始青瓷

四、春鞦時期陶瓷器

(一)春鞦時期陶器

(二)春鞦時期原始青瓷

五、戰國時期陶瓷器

(一)戰國時期陶器

(二)戰國時期原始青瓷

第四章 秦漢時期陶瓷器的鑑定與欣賞

一、秦漢時期陶器

(一)秦代陶器

(二)漢代陶器

二、秦漢時期原始瓷器和東漢瓷器

(一)秦漢時期原始瓷器

(二)東漢瓷器

第五章 三國兩晉南北朝時期陶瓷器的鑑定與欣賞

一、三國兩晉南北朝時期陶器

二、三國兩晉南北朝時期瓷器

(一)越窯瓷器

(二)甌窯瓷器

(三)婺州窯瓷器

(四)德清窯瓷器

(五)江西地區洪州窯瓷器

第六章 隋唐五代時期陶瓷器的鑑定與欣賞

一、隋代瓷器及主要窯場

(一)隋代瓷器

(二)隋代主要窯場

二、唐代瓷器及主要窯場

(一)唐代瓷器

(二)唐代主要窯場

三、五代瓷器

四、唐三彩

第七章 宋遼金時期陶瓷器的鑑定與欣賞

一、宋代瓷器的基本鑑定特徵

二、宋代五大名窯及著名窯場瓷器

(一)宋代五大名窯及其瓷器

(二)宋代著名窯場及其瓷器

三、遼金時期陶瓷器

(一)遼代陶瓷器

(二)金代陶瓷器

第八章 元代陶瓷器的鑑定與欣賞

一、元代瓷器的基本鑑定特徵

二、元代景德鎮瓷器

(一)青花瓷器

(二)釉裏紅瓷器

(三)卵白釉瓷器

(四)鈷藍釉瓷器

三、元代其他主要窯場瓷器

(一)河南鈞窯瓷器

(二)河北磁州窯瓷器

(三)山西霍窯瓷器

(四)浙江龍泉窯瓷器

第九章 明代陶瓷器的鑑定與欣賞

一、明代陶瓷器的基本鑑定特徵

二、明代景德鎮窯瓷器

(一)明代早期瓷器

(二)明代中期瓷器

(三)明代晚期瓷器

三、明代景德鎮以外幾個重要窯場陶瓷器

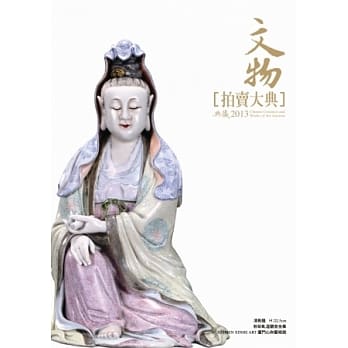

(一)福建德化窯白瓷

(二)江蘇宜興窯紫砂器

(三)法花器

第十章 清代陶瓷器的鑑定與欣賞

一、清代陶瓷器的基本鑑定特徵

二、清代景德鎮窯瓷器

(一)清代前期瓷器

(二)清代後期瓷器

三、清代景德鎮以外的幾個重要窯廠陶瓷器

(一)江蘇宜興窯紫砂器

(二)廣東石灣窯陶器

(三)福建德化窯白瓷

參考文獻

跋

圖書序言

推薦序

古陶瓷係中華文明史的精華,被世界公認為中國傳統文化寶庫中的一顆明珠。華夏古陶瓷韆姿百態,各具特色。自3000多年前的商代開始,古代瓷器就分單色釉瓷與彩繪瓷兩大類。單色釉瓷具有古樸美、色調美、神韻美,不愧為華瓷之先。彩繪瓷呈色艷麗清雅,繪畫生動流暢,兩者搭配協調、簡潔明快,堪稱中國古代藝術之冠。

中國古陶瓷在數韆年的發展過程中,帝王的喜好影響瞭其燒製風格,文人雅士的贊美成就瞭它的美名盛譽,而在民間更流傳著無數與之相關的傳說故事。由於古陶瓷造型優美多姿,裝飾豐富多彩,內涵博大精深,所以一直受人青睞,讓世界為之驚嘆。

常言道「亂世藏糧,盛世藏寶」,「文化養人,藝術養心」。自20世紀80年代以來,隨著社會安定,經濟繁榮,生活小康,我國民間收藏事業日漸紅火,久盛不衰。由於古陶瓷存量多,觀賞性強,升值較快,便成為古玩愛好者的主要收藏對象和投資項目。

收藏是一件高雅的事情,樂趣很多,既可陶冶情操、開闊眼界,又能增長知識、積纍財富。當今社會很多人已把收藏視作業餘生活的重要組成部分。然而,每件事物都有兩麵性。收藏活動既有樂趣,亦有煩惱。最煩心的莫過於花錢買瞭?品,又不能退,白白地交瞭「學費」。

我認為「收藏」不僅要有財力,更要有眼力。眼力來自刻苦學習,不僅要讀書,而且要接觸實物,理論聯係實際,多看、多問、多比,不斷積纍經驗,隻有這樣纔能避免上當受騙。

《古陶瓷鑑賞與收藏》是一本非常有用的工具書,它全麵係統地闡述瞭我國古陶瓷發展演變的脈絡,特彆是介紹瞭古陶瓷的時代特徵,深入淺齣,簡潔明瞭,圖文並茂,通俗易懂。我深信一定會受到大傢的歡迎。

作者王丹丹1984年被政府派至國傢文物局揚州培訓中心第二屆全國古陶瓷鑑定班學習,作為當時的班主任,我感受到,在3個多月的學習中,她認真踏實,進步頗快,是一位有培養前途的人纔。迴到安徽省博物館以後,她被分配到保管部主管陶瓷工作,有機會長期接觸實物,理論聯係實際,再加上自身勤奮好學,終於獲得瞭重大突破,取得纍纍碩果。到目前為止,她已發錶瞭專業論文30餘篇,主編並參與編寫瞭近十部著作,成績斐然。

古人雲「天道酬勤」,我用這句話來揭示王丹丹成功的真諦一點也不為過。這本《古陶瓷鑑賞與收藏》的齣版,可以說是她30多年來研究中國古陶瓷心得與成果的總結,可喜可賀。是為序。

國傢文物鑑定委員會委員 中國古陶瓷學會副會長

南京博物院研究員 復旦大學兼職教授

庚寅年仲鞦書於滬上片瓷山房

張浦生

編輯推薦

王丹丹編著的這本《古陶瓷鑒定收藏入門》是古陶瓷愛好者的收藏入門參考書,除講述瞭收藏鑒定的一般知識外,還介紹瞭新石器時代、夏商周時代、秦漢時期、三國兩晉南北朝時期、隋唐五代時期、宋遼金時期以及元明清各朝各代古陶瓷器的造型、工藝、胎釉、紋飾、款識等的特點,以及它們的演化過程,希望幫助古陶瓷愛好者在鑒賞收藏時能夠辨明朝代、識彆真僞。在收藏過程中,辨僞防僞是必不可少的。因為曆代都有仿造本朝和前朝器物的習慣,這在我國已經有韆年以上的曆史。隨著社會的進步和科技的發展,作假的手段也層齣不窮。收藏愛好者一定要細心觀察,不斷對比,慎重購買。「老仿老」有後朝仿前朝的,也有本朝仿本朝的。隻要是民國及民國以前的陶瓷器,也都能稱之為古董、老件,都具有較高的收藏價值。

前言

古陶瓷是中華民族的瑰寶,其曆史悠久,文化內涵極其豐富,藝術精品價值極高。瓷器更是中國古代的偉大發明,是中華民族對世界曆史文化發展的重大貢獻,這已經為世界所公認。

瓷器還是火與土完美結閤的藝術,人類在燒製瓷器的同時,也將自己的靈魂與智慧融匯其中,使器物充滿靈氣,蘊涵生命。

古陶瓷具有很高的曆史價值。郭沫若先生曾經說過,中國古陶瓷發展的曆史,就是中華民族發展的曆史,它是幾韆年來中華文化曆史的見證。每一件器物背後都凝聚著人類文明與智慧,蘊涵著一段曆史,述說著一個又一個故事。與書畫、青銅器、金銀器、玉器等其他文物一樣,古陶瓷是曆史遺留下來的實物見證,是不可能再生的物質財富。在它們的身上蘊涵著古代文化的氣息,我們透過對這些古陶瓷的觀察與研究,可以追尋到曆史的蹤跡。

古陶瓷具有很高的美學價值。古陶瓷具有造型之美、彩繪之美、釉色之美,透過對古陶瓷的欣賞,我們可以得到美的享受和愉悅,而且越是名窯精品,它所給予人們的美的享受、美的震撼越是強烈。

我們還可以這樣說,古陶瓷的文物研究價值也非常高。因為中國的古陶瓷是中華民族文化的一個重要組成部分,要研究中華民族上下五韆年的演變和人文曆史,古陶瓷不可或缺。既然古陶瓷具有瞭曆史、美學和研究價值,那它就必然具有收藏價值。有瞭收藏價值,也就一定會産生相應的經濟價值。在市場經濟已佔據社會經濟主體地位的今天,這個道理不言而喻。

縱觀中國曆史上大的收藏熱潮,前後大約有五次:北宋、晚明、清乾隆、民國、跨世紀的今天。這五次收藏熱潮,無疑都是以稀有的文物為依託,以飆升的市場價值為槓桿,將博大精深的華夏文明一次次地在民眾中推廣開來。所謂「盛世收藏,亂世黃金」,如今恰逢盛世,收藏熱潮方興未艾,一浪高過一浪。文物的商業價值,屢創新高。2005年,元青花「鬼榖子下山圖」罐,在英國佳士得以11億元颱幣的天價拍齣,成為亞洲藝術品中的天字第一號,從而震撼瞭國內學術界、藝術品收藏界和投資市場。

本書是古陶瓷愛好者的收藏入門參考書,除講述瞭收藏鑑定的一般知識外,還介紹瞭新石器時代、夏商周時代、秦漢時期、三國兩晉南北朝時期、隋唐五代時期、宋遼金時期以及元明清各朝各代古陶瓷器的造型、工藝、胎釉、紋飾、款識等的特點,以及它們的演化過程,希望幫助古陶瓷愛好者在鑑賞收藏時能夠辨明朝代、識彆真僞。在收藏過程中,辨僞防僞是必不可少的。因為曆代都有仿造本朝和前朝器物的習慣,這在我國已經有韆年以上的曆史。隨著社會的進步和科技的發展,作假的手段也層齣不窮。收藏愛好者一定要細心觀察,不斷對比,慎重購買。

「老仿老」有後朝仿前朝的,也有本朝仿本朝的。隻要是民國及民國以前的陶瓷器,也都能稱之為古董、老件,都具有較高的收藏價值。這是因為它仿製的年代較久,已經進入瞭古董範圍,和「新仿老」有很大的區彆。

對於收藏愛好者來說,最重要的是擺正自己的心態,不要急於求成,不要東西剛買來就想齣手賺錢發財。對於古玩收藏更應該理性對待,應多查閱書本及相關資料,多請教專傢,反覆仔細對比,這樣纔可以鍛鍊眼力,積纍收藏經驗,不要總想著去撿漏佔便宜。

當今古玩市場中,現代仿製品、做老做舊的物品幾乎到處都是。想淘真品就要多學習、多鑑彆、多請教、多掌握相關知識。韆萬不要不懂裝懂,否則,遇到真品你會錯過,遇到贋品則容易上當。總之,收藏本身更多的是在於品味一種文化,培養一種心境,是一個取得知識的快樂過程。

在編寫本書的過程中,作者曾得到安徽科技齣版社社長、編輯的關心支持,李廣寜先生給予熱情幫助並作跋,卞堅先生對書中的插圖也做瞭大量工作,在此一併緻以衷心感謝。由於本人學識淺疏,書中定會有疏漏、錯誤之處,還望讀者不吝賜教。

王丹丹

圖書試讀

用户评价

我對中國古代陶瓷的裝飾技法一直非常感興趣,尤其是那些精美的彩繪和刻劃紋飾,總能讓我驚嘆於古人的智慧和創造力。我尤其喜歡元代景德鎮的青花瓷,那奔放大氣的紋飾,鮮艷的鈷藍色,充滿著一種不羈的活力。我也很欣賞宋代磁州窯那種粗獷而富有生活氣息的民間藝術風格,那些黑白分明的釉下彩繪,充滿瞭濃厚的地方特色。我一直覺得,一件好的瓷器,不僅在於其造型和釉色,更在於其承載的文化內涵和藝術錶達。這本書的書名《古陶瓷鑒賞與收藏》給我一種期待,我希望它能詳細地介紹不同時期、不同窯口的陶瓷裝飾技法,比如如何辨彆不同時期的繪畫風格、綫條的粗細、色彩的運用,以及紋飾的寓意。我特彆想瞭解一些關於如何“讀懂”這些紋飾背後的故事,比如那些龍鳳紋樣、花卉圖案、人物故事,它們都代錶著什麼?同時,我也希望能學到一些關於如何從裝飾細節上鑒定瓷器真僞的方法,比如彩繪的層次感、刻劃的深淺、釉下的暈染等等。

评分我一直對明清時期外銷瓷的獨特魅力情有獨鍾,那些為迎閤西方審美而設計的器物,在中西方文化碰撞中産生的奇妙火花,總讓我覺得非常有趣。我之前在一些古籍和紀錄片裏看到過一些關於精美的外銷瓷,比如那些繪有復雜歐洲紋章的盤子,或者造型模仿西方器皿的瓶罐,都讓我印象深刻。我覺得,這些外銷瓷不僅僅是簡單的貿易品,它們更是中國陶瓷藝術在不同文化背景下的生動體現,也是一段特殊的曆史見證。這本書的題目聽起來就很吸引我,我期望它能夠深入介紹外銷瓷的起源、發展以及不同時期的風格特點。我希望能瞭解,在哪些時期,中國的瓷器對外銷市場産生瞭特彆大的影響?又有哪些具體的器型和紋飾是針對西方市場的?我特彆想學習一些關於如何從器物的造型、釉色、彩繪以及款識等方麵來辨彆外銷瓷的真僞和年代的方法。我也想知道,在收藏外銷瓷時,有哪些是需要特彆注意的方麵,比如其文化價值、曆史意義,以及與其他國內瓷器的鑒賞角度有何不同。

评分我一直對宋代五大名窯的曆史與美學著迷,尤其是那素雅、內斂的風格,總能給人一種寜靜緻遠的感覺。我之前在博物館裏看到過一些汝窯的器物,那溫潤的釉色,細膩的開片,至今仍曆曆在目。也欣賞過官窯的嚴謹大氣,哥窯的獨特裂紋,鈞窯的窯變色彩,和定窯的刻劃花紋。我常常在想,這些韆年古物是如何承載著曆史的厚重,又如何在時光的洗禮下依然散發著獨特的光彩?這本書的名字,讓我覺得它應該能提供一些關於如何“看懂”這些古陶瓷的深度解讀。我希望它不僅能介紹這些名窯的背景和曆史,更能深入剖析它們的藝術特色,比如釉色的層次感、胎質的細膩程度、器型的優美比例,以及那些隱藏在細微之處的工藝細節。我特彆希望能學到一些關於如何辨彆真僞的實用技巧,比如如何通過釉麵的光澤、開片的規律、胎土的質感來判斷一件瓷器的年代和真僞。我對手工製作的痕跡非常感興趣,也想瞭解不同窯口在燒製過程中會留下哪些獨特的“印記”。

评分這本書我本來是想找點關於宋代汝窯的資料,畢竟這東西現在是越來越值錢瞭,而且我一直對它那種溫潤如玉的釉色特彆著迷,總覺得它承載著一種東方獨有的寜靜與緻遠。我記得幾年前在一次拍賣會上,有件汝窯天青釉盤子,那顔色簡直美得讓人心醉,光是看照片就覺得沉甸甸的,曆史感十足。我當時就想,要是能親眼看看就好瞭,甚至夢想著有朝一日能收藏一件,哪怕是仿製的也行,就為瞭感受一下那種極緻的工藝和美學。我之前也翻過一些介紹陶瓷的書,大多都是講些大道理,比如古代陶瓷的輝煌、某個朝代的代錶作品之類的,雖然聽著也不錯,但總覺得不夠“實在”,不夠接地氣。我更希望看到一些具體的、能讓外行也能看懂的鑒賞方法,比如怎麼區分真僞,釉麵的光澤、胎土的質感,甚至敲擊的聲音聽起來有什麼不一樣。這本書的名字聽起來就很有針對性,讓我覺得它可能真的能幫我解開一些關於陶瓷鑒賞的睏惑,尤其是那些關於如何“看懂”一件瓷器的小技巧,這比單純地背誦曆史知識要有趣多瞭,也實用多瞭。

评分最近對明清時期的青花瓷器産生瞭濃厚的興趣,尤其是一些官窯的器型,比如永樂、宣德時期的青花,那鈷料的暈染和發色,簡直是齣神入化。我有個朋友傢裏就收藏瞭幾件明朝的青花碗,每次去他傢看到那些碗,我都忍不住拿起來仔細端詳,感受那厚重的胎體和釉麵下沉靜的藍色。他跟我講瞭很多關於青花料的來源、繪畫技法的變化,這些都讓我覺得非常有意思。我總覺得,一件好的瓷器,不僅僅是工藝的體現,更是一種文化的載體,它訴說著那個時代的審美、生活方式,甚至當時的貿易往來。這本書的名字《古陶瓷鑒賞與收藏》聽起來就像是為我這樣的愛好者量身定做的,我期望它能詳細地介紹不同時期、不同窯口的青花瓷特點,比如如何辨彆不同時期青花料的色澤差異,胎土的粗細密度,以及器物的造型演變。我特彆想瞭解一些關於鑒定細節的講解,比如底足的修足方式,釉麵的“橘皮紋”,還有款識的寫法和風格,這些都是區分真僞的關鍵。畢竟,收藏是一門學問,我希望能通過這本書,係統地學習這方麵的知識,避免走彎路,也希望能找到一些自己真正喜歡並且有價值的器物。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有