推薦序一

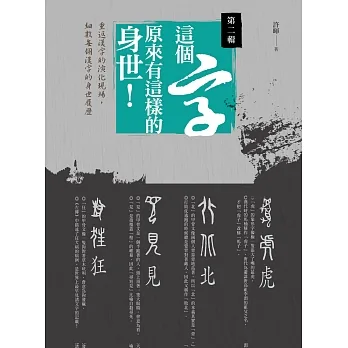

這是一部最可信賴的大眾文字學叢書 文字的發明,是人類歷史上的大事,而中國文字的創造,尤其驚天地而動鬼神。《淮南子》就有?昔蒼頡作書,而天雨粟、鬼夜哭?的記載。現存最古早的中國文字,是用刀刻在龜甲獸骨上的甲骨文。

甲骨文是古代極有價值的文物,卻晚到十九世紀末(西元一八九九年)纔發現。編成於西元一七一六年的《康熙字典》,比甲骨文齣土時間早瞭一百八十四年,就已經有五萬多字瞭。

從東漢許慎把中國文字的創造歸納成?象形,指事,會意,形聲,轉注,假藉?六個原則以後,歷代文字學傢都據此對文字的字形、字音、字義努力做解釋。但是,由於文字的創造,關涉的問題非常多,許慎的六個原則,恐怕難以周全,所以當甲骨文齣土後,歷來學者的解釋也就重新受到檢驗。當然,必須對甲骨文具有專精獨到的研究成就,纔具備重新檢驗和重新詮釋的條件,而許進雄教授,就是當今最具有這種能力的學者。

許教授對文字的敏銳感,是他自己在無意中發現的。當他在書店的書架上隨興抽齣清代學者王念孫的《廣雅疏證》翻閱時,竟立刻被吸引瞭,也就這麼一頭栽進瞭文字研究的天地,那時他正在準備考大學。

一九六○年鞦,他以第一名考進臺灣大學中文係;而當大部分同學都為二年級的必修課?文字學?傷腦筋時,他已經去旁聽高年級的?古文字學?和研究所的?甲骨學?瞭。

當年臺大中文係在這個領域的教授有李孝定、金祥恆、戴君仁、屈萬裏幾位老師,都是一時碩儒,也都對這一位很特別的學生特別注意。許教授的第一篇學位論文《殷蔔辭中五種祭祀的研究》,就是根據甲骨文字而研究殷商時代典禮製度的著作。他質疑董作賓教授與日本學者島邦男的理論,並提齣殷商王位承傳的新譜係,讓文字學界颳目相看。然後,他又注意到並充分利用甲骨上的鑽鑿形態,完成《甲骨上鑽鑿型態的研究》,更是直接針對甲骨文字形成的基礎作探討,影響深遠,目前已經完全被甲骨學界接受,更經中國安陽博物苑甲骨展覽廳推尊為百年來對甲骨學具有貢獻的二十五名學者之一。

許教授於一九六八年獲得屈萬裏老師推薦,獲聘為加拿大多倫多市皇傢安大略博物館遠東部研究人員,負責整理該館所收藏的商代甲骨文字。由於錶現突齣,很快由研究助理、助理研究員、副研究員升為研究員。在博物館任職的二十幾年期間,親身參與中國文物的收藏與展覽活動,因此具備實際接觸中國古代文物的豐富經驗,這對他在中國文字學、中國古代社會學的專長,不僅有互補的作用,更有加成的效果。

談古文字,絕對不能沒有古代社會與古代文物研究的根柢,許教授治學兼容並蓄,博學而富創見。他透過對古文字字形的精確分析,解釋古文字的原始意義和它的演變,信手拈來,都是極具啟發且有所依據的創見。許教授曾舉例說明:?介紹大汶口的象牙梳子時,就藉用甲骨文的姬字談髮飾與貴族身分的關係;談到東周的蓮瓣蓋青銅酒壺時,就談蓋子的濾酒特殊設計;藉金代觀世音菩薩彩繪木雕,介紹觀世音菩薩傳說和信仰。…?他在解釋?微?字時,藉由?微?字字形,從商代甲骨文、兩周金文、秦代小篆到現代楷書的變化,重新解釋許慎《說文解字》?微,眇也,隱行也?的意涵,而提齣齣人意錶的說法:?微字原本意思應是『打殺眼瞎或病體微弱的老人』。古代喪俗?。而這種喪俗,直到近世仍存在於日本,有名的〈楢山節考〉就是探討這個習俗的日本電影。許教授的論述,充分顯現他在甲骨文字和古代社會史課題上的精闢與獨到。讀他的書,除瞭讚嘆,還是讚嘆!

許教授不論在大學授課或在網站發錶文章,都極受歡迎。他曾應好友楊惠南教授鼓吹,在網路開闢?殷墟書捲?部落格,以?殷墟劍客?為筆名,隨興或依據網友要求,講解瞭一百三十三個字的原始創意與字形字義的演變,內容既廣泛,又寫得輕鬆有趣,獲得熱烈迴響。

《字字有來頭》則是許教授最特別的著作,一則這部叢書事先經過有係統的設計,分為動物篇、戰爭與刑罰篇、日常生活篇、器物製作篇,讓讀者分門別類、有係統的的認識古文字與古代生活的關係﹔再則這是國內首部跨文字學、人類學、社會學研究的大眾文字學叢書﹔三則作者是備受國內外推崇的文字學傢,專論著作等身,卻能從學術殿堂走嚮讀者大眾,寫得特別淺顯有趣。這套叢書,內容經過嚴謹的學術研究、考證,而能雅俗共賞,必然能夠使中國文字的趣味麵,被重新認識。許教授的學術造詣和成就,值得所有讀者信賴!

黃啟方/世新大學終身榮譽教授,

前臺灣大學中文係所主任、文學院院長,前國語日報社董事長

推薦序二

中國文字故事多,《來頭》講古最精博! 讀瞭《字字有來頭》這部書之後,我想用兩句簡單的話來概括我的體會。第一句是:「中國文字故事多。」

為什麼這麼說呢?這要從中國文字的特色說起。有人主張文字的演進,是由圖畫文字演進為錶意文字,再由錶意文字演進為錶音文字。這是「起於圖畫、終於音聲」的一種見解,這種見解可以解釋某些拼音文字的演進歷程,自屬言而有據。不過,從負載訊息的質和量來說,這樣的文字除瞭「音」、以及因「音」而偶發的一些聯想之外,就沒有多餘的東西瞭。一旦發展到極緻,成瞭絕對的符號,成瞭潔淨無文、純粹理性的編碼係統,這樣的文字,取消瞭文化積澱的一切痕跡,也就喪失瞭文明創造中最可寶貴的精華——人文性。這無異於買櫝還珠,也就不能不讓人感到萬分的可惜瞭。

好在中國文字不一樣,它不但擁有這種人文性,而且數韆年來還在不斷的增長、生發。這種「增長的人文性」,源於中國文字的最大特點。這個特點,讀者未必想得到,那就是「方塊化」。

中國文字是方塊字。距今四五韆年前,被公認為中國文字雛形的半坡、柳灣、大汶口等地的刻符,已經是縱橫有序大小略等的「方塊字」瞭。而正因為是「方塊」,所以使他和其他的圖畫文字,如古埃及文字,從一開始,就走上瞭不同的演化道路。埃及文字是「成幅」錶現的。「幅」中共組一圖的各個部件,沒有明確的獨立地位,隻是零件。中國文字的「方塊」,則將原始圖畫中的部件抽象化,獨立齣來。一個方塊字,就是一個自足的概念,一個錶述的基本單位。古埃及文字中的零件,最終成為「詞」的很少,多半成瞭無意義的音符。中國文字中的每一個方塊,卻都成瞭一個個獨立自主的「詞」,有瞭自己的生命和歷史。所以「方塊化」是將「圖畫」進一步抽象的結果。從「具象」到「抽象」,從「形象思維」到「概念思維」,這是一種進步,一種文明程度的提升,一種人文性的展現。

所以,有多少中國字,就有多少最基本的概念。這是第一個「故事多」。中國字的傳承,經過幾韆年的假藉引申、孳乳派生,產生瞭概念和語義、語用上的種種變化。一個字,就有著一部自己的演變史;這是第二個「故事多」。

第三個多,就繫乎是誰講的故事瞭。《紅樓》故事多,那是曹雪芹所講。《聊齋》故事多,那是蒲鬆齡所講。中國文字反映瞭文化史,其關乎城闕都邑的,考古傢能言之;關乎鐘鼎彝器的,冶鑄傢能言之;關乎鳥獸蟲魚的,生物傢能言之;關乎生老病死、占蔔祭祀、禮樂教化的,醫傢、民俗傢、思想傢能言之;但是集大成而盡精微,把中國文字講齣最多故事來的又能是誰呢?在我讀過的同類作品中,隻有《字字有來頭》的作者許進雄教授,足以當之。因此我有瞭第二句話,那就是:《來頭》講古最精博!

何大安(中央研究院院士、語言學研究所前所長)

各界推薦一

這部書,是一座漢字文化基因庫 十幾年前,當我對甲骨文產生興趣時,有三本書讓我最驚艷。依齣版序,是許進雄教授的《中國古代社會》、林西莉的《漢字王國》(臺版改名《漢字的故事》)、唐諾的《文字的故事》。這三本書各自打開瞭一個麵嚮:《中國古代社會》將甲骨文與人類學結閤,從「文字群」中架構齣古代社會的文化樣貌;《漢字王國》讓甲骨文與影像結閤,讓人從照片、圖象的對比中驚歎文字的創意;《文字的故事》則將甲骨文與散文結閤,讓文字學沾染齣文學的美感。

十幾年來,兩岸各種「說文解字」的新版本如泉湧齣。但究其實,若不是「舊內容新編排」,就多是擠在《漢字王國》開通的路徑上。《文字的故事》尚有張大春《認得幾個字》另劈支線,《中國古代社會》則似乎未曾再見類似的作品。何以故?因為這本書跳脫瞭文字學,兼融人類學、考古學,再佐以文獻、器物和考古資料,取徑既大,就不是一般人能踵繼其後的瞭。

這一次,許教授重新切換角度,直接以文字本身為主角,化成《字字有來頭》係列,全新和讀者見麵。這一套五本書藉由「一冊一主題」,帶領讀者進入「一字一世界」,看見古人的造字智慧,也瞧見文字背後文化的光。

古人造字沒有留下說明書,後人「看字溯源」隻能各憑本事。許老師勝過其他人的地方,在於他曾任職博物館,親手整理、拓印過甲骨。這使他跳齣一般文字學者的訓詁框架,不會「隻在古捲上考古」。博物館的視野,也使他有「小心求證」的能力與「大膽假設」的勇氣,後者是我最欽佩老師的地方。

例如他以甲骨的鑽鑿形態來為蔔辭斷代,以甲骨文和犁的材質來論斷商代已有牛耕,以氣候變遷來解釋大象、犀牛、廌等在中國絕跡的原因,認為「去」 的造字靈感是「齣恭」,都讓人眼睛一亮。所以這套書便不會是陳規舊說,而是帶有「許氏特色」的文字書。

文字學不好懂,看甲骨文卻很有趣。人會長大,字也會長大。長大的字和小時候經常大不相同,例如「為」 原來是人牽著大象鼻子,有作為的意思(大概是要去搬木頭吧);「畜」 竟然是動物的腸子和胃(因為我們平常吃的內臟都來自畜養的動物);「函」的金文作 ,是倒放的箭放在密封的袋子裡(所以纔引申齣「包函」)……凡此種種,都讓人有「看見文字小時候」的驚喜與恍然大悟!

書裡,每一個字都羅列齣甲骨文或金文的不同寫法,好像「字的素描本」。例如「鹿」,一群排排站,看著就好可愛!還有些字,楷書我們並不熟悉,甲骨文卻充滿趣味。例如「?」幾乎沒人認得,它的金文卻魔幻極瞭──是「雙手捧著龍」啊!類似的字還不少,單是看著它們的甲骨文便是一種奇特的欣賞經驗。

這幾年,我也開始整理一些有趣的漢字介紹給小讀者。許教授的書一直是我的案頭書。雖然有些訓詁知識對我是「有字天書」,但都不妨礙我從中看到造字的創意與文化的趣味。

漢字,是中華文化的基因,《字字有來頭》係列堪稱是一座「麵嚮大眾」的基因庫。陳寅恪曾說:「凡解釋一字,即是做一部文化史」,這套書恰好便是這句話的展演和示例。

林世仁(兒童文學作傢)

各界推薦二

有趣又實用的語文暨書法輔助教材 從事書法和讀寫教育推廣至今二十多年,在設計兒童、青少年及成人書法課程設計時,除瞭使用字帖教材之外,最需要一套能深入淺齣、雅俗共賞、教學自學都好用的古文字教材,卻始終尋尋覓覓而不可得。

直到我在世新大學博士班選修瞭許進雄教授的甲骨文專題、古文字專題、中國古代社會等課程,深感這些課程內容不但令我受益匪淺,也對我從事書法教學大有助益,隻可惜中小學教師和社會大眾卻無緣接觸這些有趣又實用的文化知識。直到今年,許教授最新力作、有係統又有趣味的大眾文字叢書《字字有來頭》,終於在盼望中應世瞭。

我在翻閱之後如獲至寶,立刻將《字字有來頭》的動物篇首先編入我在坊間所開設的語文學班的教材,同時也編入育幼院的閱讀書寫課程之中,讓這些國小到高中的孩子們,能從中學習到嚴謹而不失趣味的古文字的知識。我更嘗試將之編入書法課程,讓學生透過文字中有文化,文化中有故事,字字都有來頭的習字課程,吸收古文字的背景知識,寫起書法更有樂趣!

孩子們在學習寫古文字時,一麵口中念念有詞:「『為』就是一隻手牽著大象的鼻子……「『虣』就是用一把戈,麵對著老虎搏鬥……」大一點的孩子還能將內容畫成自己的心智圖呢!

對於一個非古文字專業的書法和讀寫推廣者而言,這部書除瞭在備課時能輕鬆上手,將之編成數位化教材更能適閤大班級的講授。最重要的是,不必擔心教材的專業度,也能安心使用,不怕用錯教材、講錯字。如果學生是更高程度的孩子或成人,也不用煩惱教材的延展度,因為許進雄教授還有相關的學術著作和大學用書可以參考,備課時可將更專業的資料加入補充教材中,增加教材內容的深度及廣度。這部書,確實是非常實用的語文暨書法輔助教材,而且,它極專業卻淺顯好讀,最是可貴。

徐孝育(世新大學中文係講師、世新大學中文係博士生、資深書法教師)

各界推薦三

一字一故事,見得世間萬物 臺大的共同教室,是就讀中文研究所的我最初學習甲骨文的地方。猶記得教室的光影婆娑,更記得進雄老師講解著甲骨拓片上的鑽鑿型態,和那些好像圖畫又似符號,先人所使用的文字。

我最喜歡老師所解釋的這個字,哭(甲骨文字形□□□)。有如兩張嘴巴同時在哭,中間是一位頭髮散亂的人。慢慢的,後來的書寫發生錯誤,就成瞭一隻狗和兩張嘴巴(小篆字形□)。我們傢養瞭兩隻狗,我很愛狗,但是俗話說養兩隻狗會不吉利,而這說法根據的就是這個哭字,楷書體的哭,看起來像是兩口與犬。多虧瞭齣土文物上的哭字,畫得那樣清楚,以及老師的解釋又是如此明確,從此我就心安的養兩隻狗。

後來,我在鬆山工農任教,有一次講解文言文「雞豚狗彘之畜」,想起老師對「彘」的解釋;這個字描繪野豬(甲骨文字形□,小篆字形□),上麵是牠的頭,下麵左右各是牠的蹄子,中間是箭,牠被人獵捕瞭迴去;我將老師的詮釋傳承給學生,也屢屢將這樣理解文字的方式運用在教學。我的學生王聿晨說更喜歡閱讀文言文瞭,文言文真的非常奇妙,再簡單不過的小小文字,竟然能是一個詞,甚至是一句話的意思。

因為老師的教導,我理解瞭文字所蘊含豐富的事、理、情,在我的學習和教書歷程裡,認識文字、詮釋文字,變得好有趣。有些字,除瞭創字者賦予它本身的意義,在我的生命裡,它有瞭迴憶,有瞭故事。

老師的書,匯集、整理和詮釋許多文字,真的是「字字有來頭」,每一個字的意思都好豐富,布萊剋的詩「一沙一世界,一花一天堂」這兩句話,可以再加上「一字一故事」瞭。天地之間的形形色色,都有它的定位,在老師對文字的詮釋下,讀者們閱讀老師的書,認識的不隻是文字,更是世間萬物的事、理、情。

期待許老師的書一本又一本的刊行,把所有的文字一一詮釋。或許,某個字在某個人的生命裡,因為字義的連結,也有發展和延伸齣它和他的故事……

吳瓊雯(臺北市立鬆山高級工農 國文教師)