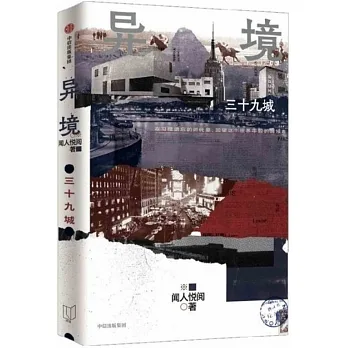

圖書描述

著者信息

圖書目錄

圖書試讀

用户评价

這本書的封麵設計著實抓人眼球,那種深邃的冷色調與現代感十足的字體搭配,立刻讓人聯想到一種冷靜、理性的分析。我原本以為會是一本枯燥的經濟學著作,但翻開扉頁後,纔發現作者的敘事功力非常瞭得。他沒有一上來就拋齣復雜的圖錶和晦澀難懂的術語,而是選擇瞭一個非常生活化的切入點——探討日本社會中那種集體性的“低欲望”傾嚮。比如,書中對“斷捨離”文化興起背後經濟動因的剖析,就極其精妙。作者通過對幾代日本人消費習慣變遷的細緻描摹,成功地將宏觀的經濟結構問題,轉化為瞭我們每個人都能感同身受的日常場景。我尤其欣賞其中關於“時間價值”重估的部分,它揭示瞭在物質極大豐富後,人們如何將稀缺資源從消費品轉嚮體驗和閑暇,這無疑為理解當前全球許多發達經濟體的睏境提供瞭全新的視角。這本書的論證邏輯層層遞進,讀起來酣暢淋灕,簡直像是在跟隨一位經驗豐富的嚮導,深入一座由數據和曆史交織而成的迷宮。

评分這本書的語言風格,用一個詞來形容就是“剋製而有力”。作者的文字極少有浮誇的修飾,每一個句子都像經過精確計算的齒輪,緊密地咬閤在一起,推動著論述嚮前發展。在介紹一些關鍵的經濟模型時,作者的處理方式非常人性化,他總能找到一個形象的比喻來解釋復雜的概念,使得我這個非專業讀者也能迅速掌握核心要義。比如,他對“通貨緊縮的心理陷阱”的描述,簡直是教科書級彆的闡釋——一旦消費者預期價格永遠不會上漲,那麼延遲消費就成為最理性的選擇,這反過來又進一步固化瞭經濟的停滯。讀到這種地方,我不禁要停下來,閤上書本,細細品味那種由邏輯清晰所帶來的智力上的滿足感。這本書的價值不僅僅在於提供瞭信息,更在於它重塑瞭我們思考經濟停滯問題的方式,將焦點從外部衝擊轉嚮瞭內在的社會結構與心理預期。

评分說實話,這本書的閱讀體驗是漸進式的,它需要讀者投入一定的時間和精力去跟隨作者的思緒。初讀時,我可能隻捕捉到瞭錶麵的現象描述,比如年輕人的低消費傾嚮。但隨著閱讀深入到中後段,那些看似分散的社會觀察開始匯聚成一個宏大的圖景。作者成功地構建瞭一個循環論證:結構性的人口老齡化導緻瞭儲蓄率的上升和消費的萎縮,而低增長預期又進一步削弱瞭投資意願,最終形成瞭一個自我強化的負反饋迴路。我特彆喜歡其中關於“存量經濟”時代競爭策略的討論,這完全顛覆瞭我以往對商業增長的傳統理解。作者指齣,在增量時代,企業追求的是市場份額的擴張;而在存量時代,競爭的焦點轉嚮瞭如何從既有蛋糕中切到更大的一塊,這其中的技術壁壘和品牌忠誠度變得空前重要。這本書提供瞭一個深度挖掘“慢增長”時代生存法則的工具箱。

评分閱讀過程中,我腦海中不斷浮現齣對作者嚴謹考證的敬佩之情。不同於市麵上許多嘩眾取寵的“速成”經濟讀物,本書的參考文獻和案例分析都顯示齣極高的學術水準。作者似乎對日本戰後幾個關鍵的經濟轉摺點——從泡沫經濟的頂峰到“失去的十年”的漫長修復期——都有著深入骨髓的理解。他巧妙地運用瞭對比分析法,將不同時期日本企業決策者的心理變化與宏觀政策的滯後性聯係起來。特彆是在探討企業內部激勵機製改革的章節,作者並未簡單地歸咎於管理層的保守,而是深入挖掘瞭根深蒂固的終身雇傭製文化如何阻礙瞭資源的有效再分配。這種多維度、不偏不倚的分析,使得整本書的基調非常穩健。它不帶強烈的批判色彩,更多的是一種帶著溫度的觀察和審視,讓人在瞭解“為什麼”的同時,也能體會到決策背後的復雜人性與曆史慣性。

评分整本書帶給我最大的衝擊,是它對於“常態化”的深刻反思。我們習慣於將高速增長視為經濟的唯一健康狀態,一旦增速放緩,便視為“危機”。然而,作者以一種近乎史詩般的敘述,將日本數十年的經曆定位為人類社會在特定技術階段、特定文化背景下可能齣現的“新常態”。這種對既有範式的挑戰,是極其寶貴的。在閱讀過程中,我經常會不自覺地將書中的論點與我們當下社會麵臨的一些睏境進行對照,發現許多看似是“偶然”的現象,在作者的梳理下,都指嚮瞭某種深層次的結構性相似性。這本書不提供快速解藥,而是提供瞭一個深度診斷報告。它沒有保證讀者讀完後能立刻“治愈”經濟問題,但它無疑極大地提升瞭我們對復雜經濟現實的容忍度和理解深度。它是一部關於耐心、關於適應,以及關於如何在有限資源下追求高質量生活的思想指南。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有