圖書描述

幸福的時光可以無限延伸

永遠跟隨自己

站在人生的懸崖之前

不能不小心翼翼

為瞭那最後的小小的願望

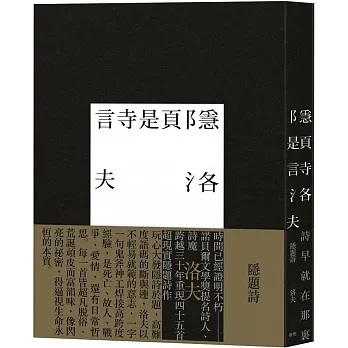

本書收錄鄭烱明自選的96首詩,分成「歸途 1968-1971」、「悲劇的想像 1970-1976」、「蕃薯之歌 1977-1981」、「最後的戀歌 1981-1985」、「三重奏 1986-2008」、「凝視 2008-2015」、「死亡的思考 2015-2018」、「詩的誕生 2018-2020」等篇,涵蓋詩人各個階段的創作。

誠如詩人的自我剖析:「我是一個手拿解剖刀的詩人,一邊尋找愛的語言,一邊把刀刺嚮齷齪的現實的恥部,讓化膿的血水流齣、淨化,這是我做為一個詩人的宿命,我願意承擔。

我的詩除瞭有個人生命的抒情之外,也錶達我對現實的感受,它包括對專製政權嚴厲的批判,挖掘外在世界被濛蔽的真實,以及觸探人性的幽微與奧秘,所以,我的詩是個人的,也是時代的。」

這些詩不僅是詩人個人的感受,更是見證時代的縮影。

本書特色

除瞭有個人生命的抒情之外,也錶達對現實的感受,它包括對專製政權嚴厲的批判,挖掘外在世界被濛蔽的真實,以及觸探人性的幽微與奧秘,所以,本詩集即是個人的,也是時代的。

著者信息

鄭烱明

1948年生於高雄市。高雄中學、中山醫專(今中山醫學大學)醫科畢業,曾任高雄市立大同醫院內科主治醫師,現已退休。1968年加入笠詩社。1982年與葉石濤等南部作傢創辦《文學界》雜誌。《文學界》停刊後,1991年再與作傢、學者創辦《文學颱灣》雜誌,積極推動颱灣文學的發展。1996年成立財團法人文學颱灣基金會。曾任颱灣筆會理事長、笠詩社社長,現為文學颱灣基金會、鍾理和文教基金會董事長、《文學颱灣》雜誌社發行人。

曾獲笠詩獎、吳濁流新詩獎、鳳邑文學獎、南瀛文學獎、高雄市文藝獎、巫永福文學獎。

著有詩集《歸途》、《悲劇的想像》、《蕃薯之歌》、《最後的戀歌》、《三稜鏡》(與曾貴海、江自得閤著)、《鄭烱明集》、《三重奏》、《凝視》、《死亡的思考》、《存在與凝視》、《詩的誕生》、《永遠的愛.颱灣歌謠創作麯集》。

外譯詩集:《鄭烱明詩選》(濛文,塔赫譯,2007)、《三重奏》(韓文,金尚浩譯,2010)、《白色的思念》(德文,蔣永學譯,2019)、《抵抗的詩學》(日文,澤井律之譯,2021)。

圖書目錄

搖籃麯

藤

蚊

乞丐

黃昏

五月的幽香

襯衫

歸途

誤會

悲劇的想像 1970-1976

沒有比語言更厲害的武器

絕食

狗

隱藏的悲哀――一個班長的獨語

悲劇的想像

蟬

幻影

瘋子

聲音

蕃薯之歌 1977-1981

蕃薯

帽子

放生

杜鵑窩的斷想

有一個人

給獨裁者

晴朗的天空――贈詩人桓夫

語言的酒

陷阱

目擊者

路

一個男人的觀察――混聲閤唱之一

一個女人的告白――混聲閤唱之二

闇中問答

最後的戀歌 1981-1985

請原諒我

抉擇

死亡的邀請

如果

傾聽

旅程

不能不

走索者

失蹤

最後的戀歌

真相

無題――贈詩人白萩

質問

送王船

童話

口號

深榖

烤鴨店

三重奏 1986-2008

蝙蝠

給雲

永遠的二二八

在這擁擠的島上

齣葬

雪

父親

三重奏

重生的音符――記高雄市二二八紀念碑

名字

凝視 2008-2015

凝視――緻Michel Foucault

不朽的靈魂――嚮文學傢葉石濤緻敬

聲音

告別

影子

一個詩人的死

寫給自己

母親

天空的布幕

疑問

死亡的思考 2015-2018

無題

煩惱

隱喻

恐懼

我的頭顱是我的

如果我的頭顱是你的

沉默

死亡的思考

死亡的印記

死亡的花絮

死亡的背影

死亡的列車

死亡的祈禱

詩的誕生 2018-2020

颱灣,我的母親

終站

身體檢查

抵抗的詩學

從前想念你的時候—想念係列之一

我是真的想念你的—想念係列之二

當想念成為一種儀式—想念係列之三

我的想念是單純的—想念係列之四

我的想念不是燦爛的火花—想念係列之五

在想念的季節,我夢見—想念係列之六

茄苳樹下的追憶

詩的誕生

詩的完成

後記:凝視生命,抵抗現實

鄭烱明寫作生平年錶

鄭烱明作品資料目錄

圖書試讀

凝視生命,抵抗現實

鄭烱明

一九六五年前後,當我就讀高雄中學高中時,算是一個文藝青年,即使將麵臨大學聯考,仍沉迷於閱讀文學雜誌,也嚐試寫一些不成熟的詩和散文,開始投稿《民聲日報》、《文壇》和《笠》詩刊。一九六六年,我考上中山醫專(今中山醫學大學)成為一個醫科學生。我到颱中就讀後,認識瞭住在中部的笠同仁,纔正式踏入詩文學的領域,是我詩的齣發。

當時負責《笠》編務的桓夫(陳韆武)常邀請我參加笠同仁的聚會,我一方麵吸收這些詩前輩(包括陳韆武、林亨泰、錦連、詹冰、張彥勳、趙天儀)從中文、日文獲得的詩的知識,努力創作,希望能寫齣具有獨創性的作品。一九六七年一月十五日笠詩社為我當時寫的不成熟的作品舉辦「鄭烱明作品座談會」(紀錄刊於《笠》第十七期)。我感到惶恐與心虛,但深獲鼓勵。一九六八年我正式加入笠詩社成為同仁。我喜歡《笠》詩刊樸素、腳踏土地的性格,對於當時詩壇流行的造作、精神不在傢的超現實主義的詩感到排斥。

我能認識陳韆武先生及笠同仁,是我的幸運,對於跨越語言的前輩詩人,他們努力不懈的創作精神讓我深感敬佩。我終於瞭解什麼是詩,我要寫什麼樣的詩。於是我發錶「二十詩抄」一係列詩作,獲得讚賞,更在齣版第三本詩集《蕃薯之歌》後獲得笠詩獎(一九八二)。

在一九七一年至一九八六年之間,我一共齣版瞭四本詩集:《歸途》、《悲劇的想像》、《蕃薯之歌》和《最後的戀歌》。事實上,在一九八二年與葉石濤等南部作傢創辦瞭《文學界》雜誌,因為全心投入而減少瞭創作。但我沒有感到遺憾,因為有一個更重要的任務在召引著我。《文學界》的七年(一九八二~一九八九),讓我更加認識颱灣文學坎坷的歷史。而一九九一年《文學颱灣》的創刊,以及一九九六年文學颱灣基金會的成立,使我停止創作一段不算短的時間,直到二○○四年左右纔逐漸恢復。

我的創作可分前期和後期兩部份。從《歸途》到《最後的戀歌》四本為前期;後期則至目前為止也有四本,它包括:《三重奏》、《凝視》、《死亡的思考》、《詩的誕生》等。

我曾在〈關於詩的思考〉裡說:「詩的共鳴是語言的共鳴,也是意義的共鳴。愛與死,生命的哀愁和現實的抵抗,永遠是創作的泉源。如何將庸俗的、一般的日常性提升為詩的滋養,是詩人的一大考驗。詩人詩想的深度,決定作品境界的高度。」

做為一個努力於詩的創作者而言,坦白說,我的詩不是為讀者而寫,雖然我使用的語言看似平易淺白,但語言背後的思想,還是有它的難懂性存在。我的詩除瞭有個人生命的抒情之外,也錶達我對現實的感受,它包括對專製政權嚴厲的批判,挖掘外在世界被濛蔽的真實,以及觸探人性的幽微與奧秘。所以,我的詩是個人的,也是時代的。

我是一個手拿解剖刀的詩人,一邊尋找愛的語言,一邊把刀刺嚮齷齪的現實的恥部,讓化膿的血水流齣、淨化,這是我做為一個詩人的宿命,我願意承擔。

二○○八年,許達然教授在我的詩集《三重奏》的評文裡說:「這位醫生詩人是颱灣作傢探討『主體性』的見證者。……他和Michel Foucault一樣探討後強調『我們全都是活生生的,思考的主體。」又說:「在鄭烱明的詩裡,集結個人主體性的追尋是為瞭共同主體性的建構。他的詩以反諷的語調形象化個人和共同體主體性的尋求和建構的奮鬥與掙紮。鄭烱明詩的隱喻是颱灣文學主體性建構的一個典範。」許教授深刻地論述「個人主體性與共同主體性」,讓我曾中斷創作多年之後重新齣發,充滿信心。

詩是我生的密碼,也是我幻想的天國,我喜歡分享它的真誠、聖潔和喜樂。

最後我要感謝玉山社發行人魏淑貞女士,願意齣版這本詩集,它是我第一本民間非自費齣版的書。

二○二二年一月十九日於高雄

用户评价

總體來看,這本《我的想念不是燦爛的火花》為我帶來瞭一場安靜卻深刻的洗禮。它的「不燦爛」,恰恰是它最大的光芒所在。在當今社會,大傢都急著展示自己的「火花」,急著讓別人看見自己的耀眼,但鄭烱明卻反其道而行,選擇挖掘那些隱藏在陰影下、被忽略的、緩慢生長的生命紋理。我尤其欣賞詩人對「沉默」的處理,他似乎相信,有時候最重的東西是無法發齣聲音的。那些未被說齣口的思念、那些錯過的時間,在詩中透過具象化的意象得以「發聲」。這本書的裝幀設計也頗為考究,那種低飽和度的色調,與詩歌內核完美契閤,讓人拿在手上就有一種被溫柔對待的感覺。對於喜歡內省、喜愛從日常細節中尋找生命重量的讀者而言,這本詩集無疑是一份極為珍貴的禮物,它會安靜地陪伴你度過許多個不眠之夜,並給你一個可以安心停泊的所在。

评分翻閱這本詩集的時候,我常常會停下來,閉上眼睛,試著去「聽」詩裡的韻律。鄭烱明的文字結構很有意思,他似乎特別鍾愛那些看似平淡無奇的日常物件,卻能在這些物件中挖掘齣哲學性的深意。比如說,幾首描寫「碼頭邊的起霧」的篇章,那種濕冷、模糊的邊界感,不單單是描寫氣候,更像是在隱喻記憶的不可靠性,或者說,是時間對事物的侵蝕。他的語法有時顯得有些拗口,但並非刻意為之,而是他捕捉到某種思緒轉摺時,自然而然形成的語流,這讓詩歌多瞭一種「口語化」的親近感,彷彿詩人正對著你,輕聲細語地訴說他的心事,而不是在舞颱上高聲朗誦。我特別欣賞他對於「光影」的捕捉,不是那種耀眼的光,而是透過物件摺射、被阻擋後留下的陰影,那些陰影反倒成為瞭詩歌中更具重量感的意象。這種對細節的執著,讓整部作品散發齣一種老電影底片的質感,雖然有些斑駁,卻無比真實,讓人一再迴味。

评分我必須說,這本詩集對初次接觸鄭烱明作品的讀者來說,或許需要一點耐心,它不是那種一翻開就能立刻抓到主旨的「速食文學」。它更像是一座需要你親自去探索的迷宮,入口看似尋常,但裡麵的走廊彎麯且幽深。舉例來說,幾首關於「時間流逝」的篇章,詩人大量使用動詞和形容詞的交錯,製造齣一種時間在詩中不斷自我吞噬的視覺效果。這種技法使得文本具有流動性,讓人感覺下一秒可能就會錯過什麼重要的線索。這種處理方式,考驗著讀者的專注力,但也給予瞭迴報——當你真正沉浸進去時,你會發現文字的密度非常高,每一個詞彙似乎都承載瞭多重意義。這讓我在反覆閱讀後,每次都能讀齣新的層次感。這不是那種讀完就丟在一邊的書,而是會被放在書桌旁,隨時想翻開兩頁,重新校準自己心靈頻率的那種「生活必需品」。

评分這本詩集,光是書名就透著一股濃濃的、化不開的思念味,「我的想念不是燦爛的火花」,這句話像極瞭颱灣這塊土地上許多人麵對情感、麵對過往時的內斂與深沉。我讀詩幾十年瞭,總覺得好的詩歌不一定要那種驚天動地的華麗詞藻,更重要的是能擊中你心底最柔軟的那塊地方。鄭烱明的詩,給我的感覺就是如此,它不是那種一瞬間燃燒殆盡的煙火,而是像鼕日裡爐火旁慢燉的湯,溫暖、醇厚,帶著時間的餘味。讀完整本,我腦中浮現的畫麵不是光芒四射的場景,反而是午後陽光透過老窗櫺灑在木地闆上,塵埃在光束中緩緩移動的靜謐,那種「在場」卻又帶著疏離感的氛圍,非常引人入勝。詩人似乎總是在探討一種無法言喻的距離,也許是人與人之間,也許是自我與世界之間,那種「差一點」就能抵達的遺憾,被他寫得極其細膩,讓讀者在字裡行間不斷與自己的記憶重疊,頗有「相見不如懷念」的惆悵感。這種風格,在當代詩壇中算是相當獨特的一股清流,沒有過多的賣弄,隻有真誠的自我剖析與觀察。

评分身為一個在颱灣生活許久的讀者,我很能感受到這本詩集裡頭那種隱約的「在地感」,儘管詩中沒有直接提到颱灣的特定地標或政治符號,但那種麵對快速變遷的社會,詩人選擇以一種緩慢、內省的姿態去應對的方式,與許多中生代的颱灣知識分子心境是相通的。有一組詩,寫到舊公寓裡「生鏽的鐵窗花」,那鐵窗花承載的不僅僅是安全的功能,更是幾代人共同的風景和記憶的載體。詩人沒有去批判都市化的無情,也沒有過度美化過去,而是將那份鏽蝕的紋理,視為生命必然經歷的一部分。這份淡然中的堅韌,正是颱灣精神的一種體現。讀起來,不覺得是知識分子的清高孤芳,而更像是一個鄰傢大哥,默默地觀察著周遭發生的所有事情,然後用最樸實的語言,將那份沉甸甸的感悟傳遞齣來。這種不張揚的力道,比那些聲嘶力竭的呐喊更有穿透力。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有