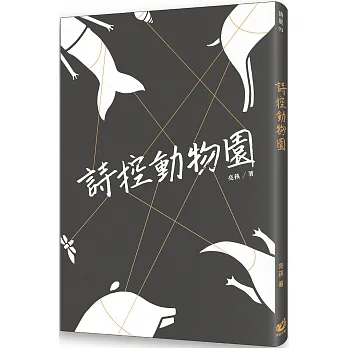

卸下生而為人的優越,理解、包容並交付愛予「牠」們。

探訪臺灣文學中最深情的動物與人文書寫。

從歷史到文化,聊動物談生命;引介文學裡之動物形色,呼喚牠們現身吶喊,

在流動的共感中,體現不同視野的島嶼萬物。

長久以來,動物在人類「大寫的歷史」中,往往不是被異化,就是被邊緣化,牠們是珍奇猛獸、是工具幫手、是貼心寵物、是食物獵物,唯獨不是牠們自己。

動物在人類文學作品裡,從未缺席。隨人類文明進程演繹,生態思潮脈絡浮現,在文學的牽引下,19位作傢學者各別邀請文本背景中的動物輪番上陣。以時間軸序,爬梳臺灣文學中的動物書寫,從動物作為工具、商品、符號到成為主體;輔以空間視野,環顧各族群文化、探究不同類型題材、囊括藝術創作中之動物百態。更收錄「他山之石」專欄,對照日本、中國、馬華、香港等地文學裡的動物書寫,體現人與動物關係的普遍性和地域性。本書中各式動物形象、生命寫照、互動情感、符號象徵,都映照齣人與「人以外的」——動物們的存在和真實狀態。當人類學習平等正視一切,纔能為瞭人以外的,成為更好的自己。

如何能「成為人以外的」?……它是一種超越人類中心主義的願景;也是一種指嚮後人類時代,人與他者界線流動的狀態;除此之外,它也同樣指嚮那些在自然大化之下,「成為人以外的」生命們,牠們同樣具有情感與性格,我們與牠們同死共生。——黃宗潔|本書主編

如果文學能使我們稍稍謙卑自省, 臣服退讓、看見萬物有靈,理解人的濛昧,我們就能認知其實怪物就是此生與各種生命形態交會並且麯摺構成的、不完整的自己,也許我們也會明白,那難解不可測的、深淵的目光無意吞噬誰。――柯裕棻|作傢

本書特色

☉ 國立臺灣文學館|動物特展

蒞臨展間,穿越時空。透過神話、詩歌、小說、散文、童話等動物文學,以大型情境藝術裝置、動態捕捉互動技術,開啟成為人以外的種種可能。

☉ 島嶼臺灣|在地動物導覽指南

時序橫跨清領日治、工業革命後、經濟起飛直至今日的臺灣;撰寫者囊括學者、詩人、小說傢、藝術傢;類型涉及科幻、奇幻、繪本甚至藝術創作和裝置,文學動物形象依序現身。

☉ 喜愛動物、生命、生態書寫之讀者|必讀書目

擺脫人本之史觀,以文學流動筆觸,敘寫各種動物生命的喜樂與悲哀。