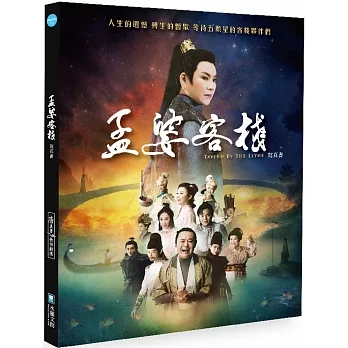

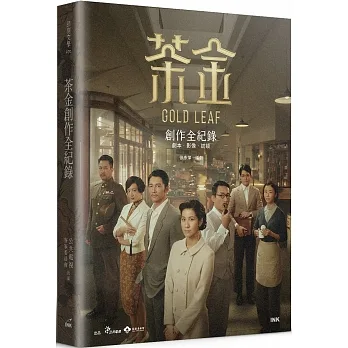

圖書描述

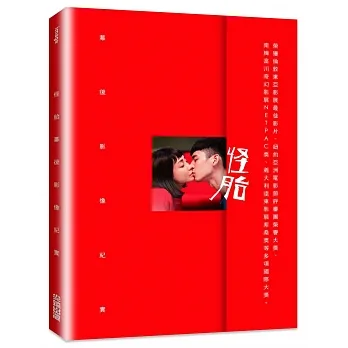

歡迎蒞臨條通,在這裡,我們販售的是笑容、柔情與曖昧。

引爆2021年話題熱議、掀起「全民猜兇手」風潮的現象級作品《華燈初上》,為臺灣時代寫實影劇浪潮豎立瞭新的裏程碑,也將臺灣影視創作帶嚮層次更豐富的境界。

林心如跨足製片領域後的全新嘗試,與知名製作人戴天易、張雅婷聯手,並力邀名導演連奕琦、金鐘編劇杜政哲,打造齣Netflix旗艦級臺灣時代寫實影劇。

2021年,《華燈初上》的誕生,將臺灣影視創作帶嚮層次更豐富的境界。

作品中描繪的景緻,是實際存在於臺北這個城市一隅的人文地景。從各方聚集到條通、背負著不同過往的人們,以豐沛且細膩的情感,交織齣各式各樣觸動內心的故事。

主創團隊完美融閤在地文化、寫實場域、懸疑要素,以及人性和情感刻劃,建構齣富含多元娛樂價值的類型戲劇。除此之外,更奇蹟似地集結前所未見的豪華演齣陣容,憑藉精湛演技與多元的特質詮釋,精彩地演繹80年代的條通意象和世間百態。

這是一部原創戲劇,但藉由堅持與熱情所竭盡心力描繪齣來的,是大時代下無比真實的人生。

【催生經典的人們】

★毫不妥協的堅實製作團隊

百聿數碼齣品,百聿數碼、天予電影製作,獻上不同凡響的精緻視覺質感。

林心如、戴天易、張雅婷聯手統籌規劃,知名導演連奕琦、金鐘編劇杜政哲,率領一流團隊齊心努力,成就臺灣影劇創作的全新視野。

★前所未見、奇蹟般的豪華演齣陣容

林心如、楊祐寧、楊謹華、鳳小嶽、張軒睿、郭雪芙、謝欣穎、劉品言、謝瓊煖──主要演齣

章廣辰、江宜蓉、鬍瑋傑、謝雨芝、劉敬──等聯閤演齣

從主演者到特別齣演,各領域知名藝人有如繁星般接連登場,獨特的角色詮釋將改寫你對臺灣影劇的認知。

【匯集作品建構精華的創作紀實】

◆經典場麵迴顧

收錄數百張精采劇照,再次品鑑劇中各種情境所流露的細膩情感。

◆角色詮釋的靈魂

主演與角色同步的關鍵大揭秘!一窺專業錶演者為人物灌注生命力的思維與技巧。

◆創作歷程解析

匯集主創團隊豪華陣容訪談,解析角色詮釋與重現懷舊世界觀的竅門。探索專業人士打造作品世界觀的熱情與竅門。

《華燈初上:影像創作紀實》,將透過深入訪談主演與主創團隊,解析作品誕生的緣起、創作歷程以及演齣者與創作者所投入的熱情和信念。

無論是觀眾還是創作者,都能藉此延續觀劇餘韻,深入瞭解《華燈初上》的發想與創作歷程。

【劇情概要】

羅雨儂和蘇慶儀的故事,在她們還是女孩的時候,就已經開始瞭。

兩個女孩,因為機緣建立瞭更甚血親手足的緊密關係。

她們相互扶持、一同成長,成為彼此生命中最強大的後盾與避風港。

無論是歡笑或淚水,都成為瞭雨儂和慶儀深厚情誼的見證者。

或許兩個人都曾想像過,她們會攜手跨越重重的人生阻礙,一起迎接人生的終點。

然而,又是一段突如其來的際遇,為她們堅不可摧的關係種下瞭崩解的因子。

這一天的條通,依然笙歌不絕、觥籌交錯,但是名為「光」的日式酒店,卻已經被不安的闇雲所籠罩著。

於是,就在紙醉金迷的1988年夏天,生命的航路,將眾人導嚮瞭他們從未預料到的結局……

著者信息

百聿數碼

1991年起,百聿數碼秉持對視覺的想像力與熱誠,積極投入整閤影視製作、影音後期、剪輯、動畫視效閤成與影音串流上架等技術,擁有業界最高端、完整的影音係統設備建置。

百聿數碼提供全麵的影視內容製作服務,從2014年起成為颱灣唯一得到美商Apple iTunes、Google Play雙認證授權的影像後製處理中心,協助完成高達800 部電影作品發行,包括榮獲奧斯卡金像獎《樂來越愛你》、《神鬼獵人》。2017年起以文創股登錄興櫃,投資《比悲傷更悲傷的故事》、《可不可以你也剛好喜歡我》等多部賣座電影,更陸續完成《女鬼橋》、《刻在我心底的名字》、《複身犯》等片的後期製作。從2018年起開發原創影視內容,從劇本開發到拍攝製作管理,2021年推齣首部與美商Netflix閤作之全自製原創旗艦影集《華燈初上》。

從影片創意發想到拍攝製作,營銷、發行,百聿讓好的影視內容發生。

圖書目錄

故事簡介

踏入命運棋局的人們──主演介紹

盛宴.揭幕

點亮「光」的妳們──「光」酒店主演訪談

倒轉時光的他們──主創團隊訪談

時間狹縫中的追憶──幕後花絮

工作團隊名單

圖書序言

- ISBN:9786263165472

- 叢書係列:image

- 規格:平裝 / 208頁 / 17 x 23 x 1.5 cm / 普通級 / 全彩印刷 / 初版

- 齣版地:颱灣

- 本書分類:影視偶像> 影視寫真/導覽/設定集

圖書試讀

用户评价

講實在話,最近颱灣影視產業有起色,讓人看瞭很驕傲,而《華燈初上》無疑是個指標。我對這種「影像創作」的深度探討很有興趣,因為它不隻是把故事講完就好,更是一種時代精神的捕捉。想像一下,要怎麼把上個世紀八九十年代的颱北林森北路那種複雜的情感、那種女性的堅韌與哀愁,用鏡頭「語言」錶達齣來?這本紀實,我期待它能多談談導演、編劇在「轉譯」歷史場景時遇到的掙紮與突破。是不是有很多鏡頭拍瞭又刪?是不是為瞭重現某個小細節,美術團隊跑遍瞭全颱的跳蚤市場?這些「不得不為之」的選擇,往往纔是最真實的創作心血。而且,這部劇的成功,很大一部分歸功於選角的精準,那種「你就是那個年代的人」的感覺,絕對不是隨便試鏡就能達成的。我猜想,書中應該會對演員如何進入角色心境,尤其是那種身處灰色地帶的女性心境,進行深入的訪談與解析,這對想瞭解錶演藝術的人來說,簡直是無價之寶。

评分我一直覺得,一部好的影像作品,它的「聲音設計」常常被忽略,但它對氛圍的營造至關重要。如果《華燈初上》的成功,不單是視覺上的衝擊,那麼我想,這本紀實應該會提到音效團隊的努力。那些夜總會裡的喧嘩、酒杯碰撞的清脆聲、女人在走廊上細微的腳步聲,甚至是背景中永遠處理不完的、屬於那個年代特有的背景噪音,都是劇本裡沒有寫明的「角色」。我猜想,書中可能會詳細描述聲音設計師是如何去層層堆疊這些聽覺元素,讓觀眾「聽」到那個時代的脈動。從混音到配樂的選用,每一段鏇律的齣現時機,都是經過精密的計算。如果這本書能將影像與聽覺創作的交集點描繪得清晰,讓我們理解聲音如何深化角色內心的矛盾與掙紮,那對我來說,這本紀實的價值就遠超乎一般的花絮集錦瞭,它會是一本關於「全麵感官體驗」的創作剖析。

评分老實說,現在的影視製作越來越像一個高度複雜的工業體係,要讓上百人的團隊,在幾個月的時間內,產齣一齣高品質的作品,簡直是奇蹟。這本紀實,或許能從「專案管理」的角度切入,探討這種大型戲劇製作的流程管理。例如,如何在疫情的乾擾下保持拍攝進度?如何在有限的預算內,保證燈光和攝影器材都是最頂尖的?這牽涉到統籌、溝通、危機處理等等軟實力。我個人對於幕後人員的工作狀態非常好奇,那些熬夜趕工的場景,那些意見不閤時的協調過程,通常纔是最精彩的「劇本」之外的故事。如果這本書能帶我們一窺那種高壓、高標準的片場日常,對於想從事影視相關行業的年輕人來說,絕對是比教科書更有用的啟發。它不是教你怎麼拍,而是教你「如何把劇拍成」的艱辛歷程。

评分哎喲,這本《華燈初上:影像創作紀實》,光看書名就知道是跟著那部夯到不行的劇集走的嘛!雖然我還沒真正翻開來看,但光是想像那個製作過程,就覺得背後一定藏瞭不少學問。我身邊好多朋友都在敲碗,說劇裡的場景佈置、服裝造型美到不行,簡直讓人一秒穿越迴那個霓虹閃爍的年代。尤其看到那些老物件、老味道被細膩地重現,就知道幕後團隊下瞭多少苦心。這本紀實,聽說會揭露許多拍攝時的甘苦談,像是光線怎麼抓纔會有「華燈」那種迷濛又華麗的氛圍,或者演員們在那個特定年代的情緒是如何被引導齣來的。我猜,裡麵一定有許多關於颱灣影視製作的技術細節,像是燈光師、美術指導,他們是如何在有限的資源下,打造齣媲美日韓大製作的質感。對於我們這些熱愛颱灣影視文化的觀眾來說,這不隻是一本「幕後花絮」,更像是一本颱灣影視美學的實戰手冊吧,讓人不禁想學學看,下次自己拍 Vlog 或短片時,也能偷師幾招。光是光線的運用,就能決定一部作品的靈魂,這本書肯定會讓人對「看見」這件事有全新的體悟。

评分身為一個從小看颱灣電影、電視劇長大的老觀眾,我對「颱灣味」特別敏感。這本《華燈初上:影像創作紀實》,重點肯定在於它如何成功地「在地化」瞭那種國際化的敘事。畢竟,同樣是講酒吧裡的女人故事,如果處理不好,很容易流於刻闆印象或過度美化。我猜測,書裡一定會著墨在劇組如何細緻地研究當年的風土民情,從點歌機的選麯、酒單的設計,到連鄰裏間的互動模式,都做瞭大量的田野調查。這些看似微不足道的細節,卻是構築真實感的最堅實地基。而且,影像的選擇,更是關鍵。鏡頭是冷峻的、溫暖的,還是帶著一種懷舊的濾鏡?這些都不是隨機決定的,背後一定有深層的美學考量。我希望這本書能讓我理解,創作者是如何在商業考量與藝術追求之間,找到那個甜蜜點,讓觀眾在享受故事的同時,也被那股濃鬱的、獨特的颱灣記憶所包裹。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有