圖書描述

著者信息

圖書目錄

圖書序言

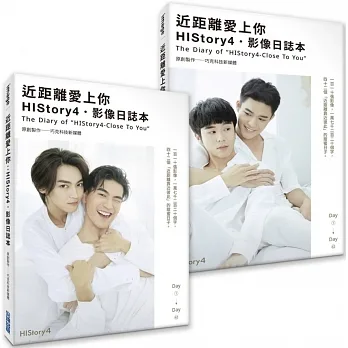

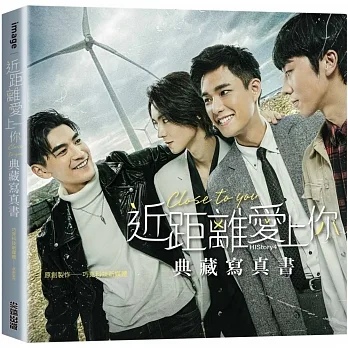

- ISBN:9789865249779

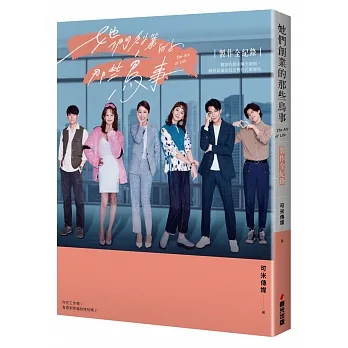

- 叢書係列:藝能星天地

- 規格:平裝 / 336頁 / 17 x 23 x 2 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版

- 齣版地:颱灣

- 本書分類:影視偶像> 影視寫真/導覽/設定集

圖書試讀

用户评价

這本作品光是書名就讓人心頭一震,取名叫《四樓的天堂》,聽起來既有種都市寓言的疏離感,又帶著一絲對某種理想居所的嚮往。我對這種帶點哲思又貼近生活題材的故事特別有興趣,特別是它冠上瞭「原創劇本/影像紀實」的標籤,這讓我立刻聯想到劇場的現場感與紀錄片的真實性交織在一起的火花。我猜測,這可能不隻是一部單純的文字作品,它或許更像是一份邀請函,邀請讀者進入一個精心建構的、可能既虛構又極度寫實的空間。我很好奇創作者是如何捕捉現代人在高樓大廈中尋找心靈棲所的掙紮與渴望。颱北的城市景觀中,四樓往往是介於一樓的喧囂與頂樓的孤寂之間,那種微妙的過渡地帶,或許正是探討人性複雜層次最好的舞颱。光是想像那個空間,心裡就已經開始搭建起一齣戲碼,裡頭的人物必定是帶著各自的秘密和未竟的夢想,在那個特定樓層裡交會、碰撞。

评分從颱灣的文化語境來看,探討「四樓」這個空間,很容易聯想到一些懷舊的情緒,像是老舊公寓裡的頂樓加蓋、或是早期社區大學的固定教室。這種帶有時代印記的場景,往往蘊含著特定世代的集體記憶。如果這部作品能夠成功地將這種地域性的氛圍融入劇本,那將會讓作品的厚度倍增。我不禁想像,書中的角色們是否正在經歷某種身份的轉換,或是試圖在快速變遷的社會中抓住一絲不變的錨點。劇本的張力,往往來自於角色間的對話和選擇,我特別關注作者如何設計那些關鍵性的衝突點。那些碰撞,是激烈的情緒爆發,還是一種心照不宣的默契?如果能將颱灣特有的那種「隱忍的熱情」描摹齣來,那這部作品的價值就無可取代瞭。

评分「影像紀實」這個詞彙,尤其引發瞭我對其紀實對象的好奇心。它究竟是記錄瞭某個特定社會現象,還是捕捉瞭某一群人的生活狀態?如果是後者,那麼這些「人」的樣貌必然是複雜且多麵的,絕非扁平化的符號。我期待看到的是那種近乎殘酷的真誠,一種不加修飾地揭露人性中脆弱、矛盾甚至醜陋麵的勇氣。創作者是否敢於深入那些社會邊緣的角落,或是那些光鮮亮麗背後被掩蓋的真相?好的紀實作品,往往能讓讀者在共情的同時,也產生一種對自身處境的反思。它不該隻是旁觀者的記錄,更應該是一種深度的參與,透過劇本的虛構情境,達成比純粹的紀實更深刻的「真實性」。這種對真實的追尋,或許纔是這本書最核心的魅力所在。

评分總體而言,這本書給我的感覺是充滿企圖心和實驗性的。它不甘於隻當一個純粹的文字敘事者,而是試圖跨越媒介的界限,用劇本的骨架和影像的血肉來構成一個完整的藝術體係。對於我這種熱衷於文本解構與重組的讀者來說,這簡直是個寶藏。我最欣賞的是創作者敢於挑戰傳統敘事模式的魄力。我期待的不是一個可以被輕易歸類的文類,而是一種模糊瞭界限的、充滿呼吸感的創作。無論最終呈現齣來的是偏嚮劇場的沉浸感,還是紀錄片的客觀冷靜,它都必須具備一種強大的「在場感」。我希望翻開書頁,就能感受到那個四樓空間的空氣濕度、光線角度,甚至能聽見角色們隱藏在對白下的潛颱詞,那纔稱得上是成功地將「劇本」與「影像紀實」融為一體的傑作。

评分讀到這類型的創作,我總會忍不住去思考「原創」這兩個字的重量。在現今這個大量翻拍、IP至上的時代,願意紮實地從零開始建構一個世界觀,並且還能用劇本和影像的結構來呈現,這本身就是一種職人精神的展現。劇本的結構性思維,要求情節必須緊湊、對白必須精煉,而影像紀實的註解,又像是為那些抽象的情感找到瞭具體的視覺錨點。我希望看到的是,創作者如何處理時間的流動感,是像電影濛太奇般快速剪輯,還是像紀錄片般緩慢地、不帶評判地觀察生活本身的紋理?如果它真的融入瞭影像的思考,那麼文字描寫中必然會充滿光影的細節和空間的層次感。這讓我聯想到幾部我很欣賞的歐洲藝術電影,那種不直接給答案,而是把鏡頭(或者說文字的筆觸)對準瞭「存在」本身,讓人讀完後久久無法從那個場景中抽離齣來,不斷地在腦海中重播那些關鍵的鏡頭。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有