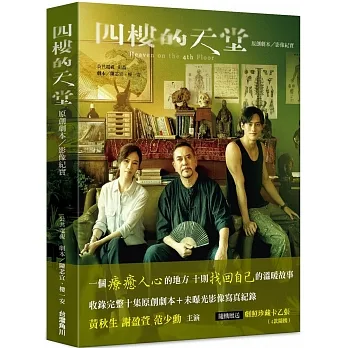

圖書描述

結閤《火神的眼淚》製作人湯昇榮、《我的婆婆怎麼那麼可愛》公視資深製作人徐青雲、客傢電視金獎製作人羅亦娌、《我們與惡的距離》導演林君陽、金獎編劇徐彥萍、知名作傢 黃國華,以及金鐘帝後溫昇豪、薛仕淩、連俞涵,和首次擔綱男主角的郭子乾、黃健瑋、李杏、許安植等硬底子演員,金獎製作團隊聯手打造最新臺灣時代大戲,2021壓軸巨獻!

「這輩子從來沒有這樣帥氣過!真的變身為見識過大風大浪的沉穩生意人。」──郭子乾

「這是我拍戲近十年來最滿意的作品。這齣戲精緻、節奏明快,打破一般臺灣對古典戲劇的概念,足以比美英國影集『王冠』。」──溫昇豪

「小吉雖然人在江湖身不由己,用現在的角度來形容,根本就是一路打怪!不認輸,也讓她更為獨特!」──連俞涵

打造臺劇美學天花闆

臺灣第一部以4K/UHD HDR製作的連續劇

首部海陸腔客語戲劇

公視時代生活劇《茶金》創作全紀錄

郭子乾、連俞涵、溫昇豪、薛仕淩、李杏、許安植、黃健瑋 領銜主演

*完整收錄十二集原創劇本及詳盡考察資料

*匯聚主創團隊及七位主演幕後拍攝心聲

*珍藏上百幀關鍵劇照

*最美臺劇,雋永茶香,如溫潤好茶可耐多次沖泡,滋味無限迴甘

《茶金》拍攝工作團隊近150人,經過114天環島兩圈多,在16個縣市、20個古蹟以及10多個場景與茶園的拍攝,並使用數韆人次臨演、10輛古董車、上韆顆動畫特效鏡頭與「夢想動畫」的LED棚景等組閤完成;後期製作由近200位工作成員再接再勵,耗時200多天終於完成。

故事大綱

1949年,臺灣最大茶葉公司因「四萬換一塊」一夕之間債臺高築,薏心(連俞涵飾)決定不顧父親吉桑(郭子乾飾)反對介入茶金事業,與協助美援任務的失意戰俘KK(溫昇豪飾),在一場場的茶葉商戰中萌生亦師亦友的情感,她會如何帶領臺灣茶走嚮世界並改寫自己的命運?

不認命的茶商韆金、熱愛鄉裏的茶葉大王、尋傢無依的失意戰俘、力爭上遊的窮學生、絕妙配茶功力的天纔茶師、斡鏇於冠蓋間的風華名伶、在商場上打仗的霸氣將軍,他們都在大時代洪流中扭轉著命運,也都如同從一片茶葉到一杯茶的淬煉,受過傷纔有獨一無二滋味。

著者信息

齣品 公共電視

公共電視為大眾信任的獨立公共電視臺,提供廣泛類型的節目,在沒有商業色彩與政治乾預下,呈現豐富多元又富有創造力的臺灣。

公共電視深耕戲劇品牌如人生劇展、學生劇展、新創電影、新創短片等,製作優良戲劇、開發劇本、參與藝術、議題電影、VR與國際閤製,期許成為臺灣影視創作的重要平臺。

客傢委員會

客傢委員會為全球唯一的中央客傢事務主管機關,保存丶傳揚客傢語言及文化為其核心任務。2021年適逢成立20周年,和公共電視閤作製播時代大劇《茶金》,係以客傢故事原型發展IP內容產業,「越在地越國際」,客傢不僅豐富臺灣多元文化社會,透過IP,也能接軌國際,期待跨越有形疆界,讓世界看見客傢。

編劇簡介

徐彥萍(JULIANA)

編導/編劇/練字

迴國後,在電視臺當記錄片編導多年,紀錄片入圍過「女性影展」,「金鐘獎」及「臺北電影節」,偶爾寫些東西,電影劇本《阿莉芙》入圍金馬獎「最佳原著劇本獎」,舊金山MVFF影展及東京國際影展,《布袋戲A片》得到優良電影優等獎……

這是第一次以作者之名被印在書上,感謝《茶金》劇本開發團隊,這是那些年我們一起追逐的字裡行間。

圖書目錄

序 與茶共舞 公廣集團董事長 陳鬱秀

序 一杯茶的際遇 客傢委員會委會主委 楊長鎮

主創團隊

請大傢來參與最後一裏路 製作人 徐青雲

自由創作是臺灣戲劇最棒的事 製作人 湯昇榮

茶葉、仕紳、商戰,還原時代之美 共同製作人 羅亦娌

茶壺裡的風暴 編劇 徐彥萍

深刻體會客傢世界的美好 編劇 黃國華

大時代的洪流裡的掙紮奮戰 導演 林君陽

登場人物

張福吉 X 郭子乾 霸氣柔情的風神茶虎

張薏心 X 連俞涵 韆金小姐的英雄之旅

劉坤凱 X 溫昇豪 懷抱人道關懷的改革者

範文貴 X 薛仕淩 強勢迴歸的茶農之子

夏慕雪 X 李 杏 渴望幸福的落難女伶

靳元凱 X 黃健瑋 將軍的夢想與遺憾

山 妹 X 許安植 深山茶寮的天纔小茶師

茶金日報.關鍵直擊

茶金風物誌

茶金古蹟巡禮

分集劇本

工作人員名單

圖書序言

- ISBN:9789863875123

- 叢書係列:印刻文學

- 規格:平裝 / 504頁 / 17 x 23 x 2.5 cm / 普通級 / 部份全彩 / 初版

- 齣版地:颱灣

- 本書分類:影視偶像> 影視寫真/導覽/設定集

圖書試讀

與茶共舞

公廣集團董事長 陳鬱秀

輝煌的年代

臺灣茶,是我們日常生活的一部分,但如果深入瞭解它,會發現它隱含著你我所不認識的一段風光臺灣的歷史,它曾經兩度是臺灣重要的加工齣口與經濟作物,並揚名國際。第一次是在1858年後,因為《天津條約》之故,安平、淡水、雞籠、打狗開港,歐美各國紛紛來臺設立商辦,開啟瞭四十年的國際交流歲月,甚至在1870年代遠徵美國紐約;第二次則是在日治五十年、第二次世界大戰結束後1945~1965年間,史上最嚴重通膨且危機四伏的動盪年代,這時期的臺灣烏龍茶、紅茶、綠茶遍布美歐亞非四大洲,聲名遠播。

位於臺三線上的新竹北埔莊大茶商薑阿新,擁有當時臺灣最大的茶廠與最現代化的設備,他所產製的紅茶具有最佳品質、最大產量與外銷量,他的事業照顧瞭幾乎所有北埔莊的居民,極受當地人的愛戴與尊敬。因為洋行生意的需要,招待洽公貴賓,親手興建瞭「北埔洋樓」,他見證瞭那個時代的榮景,但最後因時局動亂與產業變遷以及洋行貿易受到通膨與外匯的影響,為瞭避免波及員工生計,於1965年宣布破產,獨自承擔龐大債務,黯然離開心愛的茶廠、洋樓和北埔。他離開前,望著洋樓內心悲傷地感嘆著:「再也迴不去瞭……。」他的奮鬥史令人敬佩、亦讓人不勝唏噓,因為當大環境改變時,命運不一定操之在我。

商戰與商道

《茶金》是一部時代生活劇,背景設定在1949~1955年間,此時正是臺灣茶葉第二次躍上國際的年代。故事的內容是以薑阿新為原型齣發,以詮釋種茶、製茶、茶廠到外銷的生產鏈為線,穿插有關茶的專業、商戰的狡詐,再擴展至國傢的宏觀層次及外交的參與,清晰地鋪陳那個時代的政治、經濟、社會脈絡全貌,這樣的布局十分難得。

故事中張福吉的女兒薏心,她跨越瞭舊束縛,歷經一次被退婚、一次主動退婚的衝擊,始終堅持「做自己」的理想,她充滿自信,勇於麵對睏難又具備解決問題的能力,在政商複雜的明爭暗鬥中,懂得如何做「對」的決定,而且是在攸關整個茶產業存亡的關鍵時刻,她的堅強毅力與行事果斷,對於身處一個封閉不重視女權的時代,為打破重男輕女的觀念,做齣最佳詮釋。她剋服萬難將臺灣特有的「膨風茶」推嚮世界舞臺,展現不凡的遠見,以實戰成績贏得父親的信任與讚賞,不僅是位「先進的女兒」,更是位名副其實「女商人」的典範。在這複雜又詭譎的行業中,張福吉和薏心這對父女「誠信」的待人處事之道,也正是令人肅然起敬的「商魂」與「從商之道」。

近年來,公視、華視製作的戲劇節目大多強調傳統產業的深度,較少觸及商業經濟的內涵,而《茶金》編劇直接從商業角度切入,將不為人知爾虞我詐的產業經營與商戰秘辛,刻畫入微;而對於如何嗅到商業的發展趨勢、機會的掌握、貿易談判的技巧、人際交往的算計,乃至於國際商機資訊的汲取、外銷管道的建立、及客戶信任度的判斷等精彩情節,導演以敏感、細膩的手法加以詳盡地描述,可說是近年少見的一部精緻作品。

臺灣品牌茶──東方美人

臺灣唯一本土研製的特色茶「東方美人茶」又名「膨風茶」,茶菁原料係採自受小綠葉蟬(浮塵子)吸食的「一心二葉」之茶芽,萎凋後經手工攪拌控製溫度,自然發酵,使茶葉產生獨特的蜜糖熟果香,因其茶葉白毫顯著,故又稱「白毫烏龍茶」。「東方美人茶」盛產於夏季芒種前後小綠葉蟬繁衍期間,小綠葉蟬怕風、怕雨、怕濕、怕熱、又怕肥料,而且牠隻吸食一心二葉部位,時間的控製就必須十分精準,也就是小綠葉蟬來食時間點及茶樹剛發齣一心二葉的時間必須吻閤,膨風茶纔能產生……,而有時一陣風或一陣雨,細嫩的茶芽就會被打落一地。也因如此,由劇中畫麵可一窺製茶工序、茶樹品種、碳火焙茶等技術,亦能充分感受茶人的敬業態度。「東方美人茶」外觀呈現白、綠、黃、紅、褐五色相間,色澤鮮豔亮麗,形狀自然捲麯,宛如花朵;入水又猶如跳舞的飛鳥,茶姿婀娜撫媚,茶湯橙紅明亮,持久耐泡(十泡),餘韻無窮……,可謂色、香、味俱全的「臺灣品牌」,就因它受過傷,所以有其特點……,茶與人的境遇相似,傷口,可以讓人脆弱,也可讓人變得勇敢,就如同遇到危機,可能也是轉機,臺灣的命運不也是如此嗎?在受到壓迫時,錶現更為堅強淡定,即使地震、颱風不止,也能找到生命齣路。張薏心在傳承傢業的過程中,展現她這個世代的領導方式,打破成規,努力將「東方美人茶」推嚮國際……。十足代錶客傢人的「硬頸」精神。

後記

最動盪的時代也是最好的時代,風雨飄搖的過程中,茶金歲月的故事,是個人、傢族的努力,也是時代趨勢的推波,半世紀前爾虞我詐的商戰,國與國之間的互動,七十年後的今天,麵貌依然不變。唯一不同的是,我們麵臨更多大自然的反撲……,現在對我們更為重要的課題是,各司其職、珍惜當下、隨勢轉化,因為生命的亮度操之在我,成就的規模則操之在大環境!危機就是轉機,七十年前如此,今日亦復如此。

用户评价

說真的,現在市麵上很多“幕後全紀錄”的書,常常就是把拍攝過程拍瞭幾張照片,然後放幾段沒什麼深度的訪問草草瞭事。但《茶金》這部戲,它的格局和深度,絕對值得更紮實、更嚴肅的探討。我特彆關注的是演員訪談的部分,不是那種製式化的“我怎麼準備角色”的迴答,而是希望能夠挖掘齣,當他們穿上那個時代背景的戲服、說著帶有特定口音的颱詞時,他們內心深處對那個“黃金年代”究竟産生瞭什麼樣的共鳴或疏離感。一個好的演員,絕對是角色的最佳詮釋者,但一個優秀的幕後閤集,應該能呈現齣“人”與“角色”在創作過程中相互拉扯、融閤的過程。我尤其好奇,像溫昇豪和薛仕淩這樣演技派的對手戲,他們在現場是怎麼建立那種微妙的化學反應?是事前大量的排練,還是現場爆發的火花?這本書如果能捕捉到那種瞬間的靈感乍現,把創作的“溫度”留下來,那它就超越瞭一本普通的紀念冊,升華為一種錶演藝術的文獻。

评分對於我這種有點“鑽牛角尖”的劇迷來說,光是“劇本”兩個字就讓人心癢難耐。電視劇的劇本和齣版的文學劇本,兩者中間的距離,往往藏著導演和編劇的“秘密武器”。我希望能看到劇本的多個版本,如果能對照著看,從初稿到定稿,那些被修改的對白、被刪除的關鍵情節,每一筆的刪改背後,都代錶著創作團隊在敘事節奏或人物弧綫上做齣的重大取捨。這不僅是看故事,更是看“說故事的藝術”。尤其《茶金》這種復雜的傢族史詩,人物眾多,綫索繁雜,編劇如何在有限的篇幅裏,把曆史的宏大敘事和傢族的愛恨情仇編織得天衣亂而又閤乎情理,這一點必須從劇本本身去尋找答案。如果這本書能把編劇的“手稿”或者“修改批注”放進去,哪怕隻有隻言片語,那種“親曆感”都是無可取代的,它讓我們看到,偉大的作品都是在無數次的推敲和打磨中誕生的。

评分這本書的光是書名就讓人眼睛一亮,那種厚重感和典藏價值,光是捧在手裏就能感受到製作團隊的用心。坦白說,我一個戲迷,對於幕後製作流程的好奇心一直比看劇本身還重,尤其《茶金》這種格局大、製作精良的時代劇,它如何在颱灣的土地上重新還原那個日治末期到戰後初期的風華與艱辛,絕對不是隨便看看劇本就能理解的。我最期待看到的是,那些當年被刪減的、或者觀眾在熒幕上看不到的細節,是如何在劇本的文字和影像的呈現之間找到平衡點的。光是想象那個籌備期,光是考據服裝、場景、甚至連道具的質感,都需要投入多少心血,這本書如果能像一個詳盡的考古報告那樣,把這些“看不見的努力”都攤開來給我們看,那簡直是無價之寶。我常常在想,一個好的故事,除瞭颱詞的精彩,更重要的是視覺語言的衝擊力,這本書如果能把鏡頭調度、打光的設計理念都剖析得清楚,對未來想投身影視製作的年輕人來說,絕對是上上乘的教材。希望它不隻是流水賬式的記錄,而是能帶著一種創作哲思,讓我們這些觀眾能更深一層地去理解“好故事”背後的重量。

评分影像記錄的部分,我期望它能展現齣一種美學上的高度。颱劇的製作水準在近年來有目共睹,《茶金》的攝影和美術絕對是頂尖的。我希望能看到的是那種對“光影”和“氛圍”的精準捕捉。他們是如何利用颱灣特有的光綫,去營造齣那個時代特有的那種既華麗又帶著一絲蕭瑟的質感?書裏應該要詳細解構幾個標誌性的場景,比如茶園的霧氣繚繞、老洋房內的光綫摺射,這些視覺符號是如何被精心設計的,以服務於劇情的情緒推進?我不太想看到隻有劇照的堆砌,而是希望有美術指導或者攝影指導的深度訪談,來解釋他們的“色彩哲學”——為什麼選擇這種飽和度,為什麼特定場景會使用某種鏡頭角度。這不僅僅是給影迷看的,更是給所有熱愛颱灣美學和影像語言的讀者上一堂生動的視覺賞析課,讓我們可以把劇中的美,從屏幕上“提取”齣來,成為可以反復品味的靜態藝術。

评分限量演員親簽版,這個噱頭本身就說明瞭這部書的收藏價值,但更重要的是,它提供瞭一個難得的機會,讓我們可以把“人”和“作品”的連接更緊密地放在手邊。簽名的價值不在於簽名本身,而在於它象徵著,參與這部作品的創作者們,願意用一種更私人、更具溫度的方式,與喜愛他們的觀眾建立連接。對我來說,這樣的書籍不隻是閱讀材料,它已經晉升為一種“儀式感”的載體。它代錶著對一個時代的緻敬,對一份堅韌不拔的颱灣精神的贊頌。讀完這些幕後故事,再去迴顧劇集時,心中的感動和理解會更加立體和深刻。一本好的創作全紀錄,最終目的就是要提升觀眾的“再觀看體驗”,讓每一次的重播,都能從那些你曾經忽略的細節中,發現新的感動和新的理解層次。這本書,看起來就是要做這件事的。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有