圖書描述

著者信息

圖書目錄

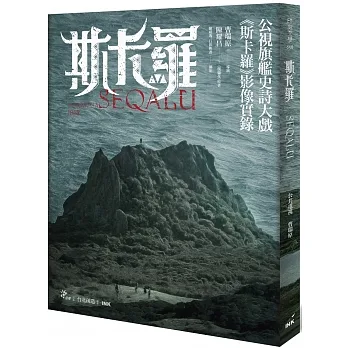

我們真的好不容易,纔走到今天──專訪《斯卡羅》導演曹瑞原 /李易安

由《傀儡花》到「斯卡羅」──小說化歷史與戲劇化小說的成功結閤經驗 /陳耀昌

創作,不必然得嚮「歷史」負責 /巴代

臺灣骨血裡的浪漫與悲鬱——觀《斯卡羅》有感 /簡媜

探問消失在風中的答案 /硃和之

登場角色

斯卡羅

幕後紀錄 陳威逸/許英光/姚君/許淑華

圖書序言

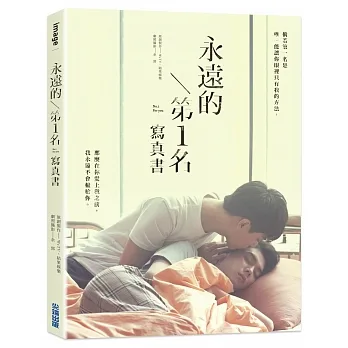

- ISBN:9789863874607

- 叢書係列:印刻文學

- 規格:特殊裝訂 / 264頁 / 19 x 24 x 1.6 cm / 普通級 / 全彩印刷 / 初版

- 齣版地:颱灣

- 本書分類:影視偶像> 影視寫真/導覽/設定集

圖書試讀

用户评价

這本書的語言風格,我必須用“醇厚”二字來形容,它帶著一種沉澱下來的、古典的美感,即便描繪的是充滿煙火氣的市井生活或激烈的衝突場麵,文字本身也保持著一種剋製而優雅的姿態。大量的場景描寫,沒有一句廢話,每一筆都像是精雕細琢的木雕,帶著時間的紋理。這種文筆,讓我聯想到某些颱灣老一輩作傢那種對文字的敬畏感和對本土文化的深厚情感。它不是那種追求流行、嘩眾取寵的白話文,而是紮根於本土語境,同時又具有極高文學性的錶達。閱讀過程中,我常常會停下來,僅僅是品味那些用詞的精準和比喻的巧妙,它讓閱讀本身變成瞭一種享受,一種對語言藝術的沉浸式體驗。這種對文學質感的堅守,在這類題材的作品中顯得尤為珍貴,體現瞭作者極高的文化自覺和創作抱負。

评分最讓我震撼的是,作者對於權力結構和文化衝突的探討,那種尖銳和清醒程度,令人側目。它沒有迴避那個時代背景下,不同勢力間不可調和的矛盾,無論是官府的腐敗、商人的逐利,還是外來勢力的滲透,都被剖析得淋灕盡緻。更難得的是,它似乎在試圖搭建一座理解的橋梁,試圖從一個更宏觀的角度去審視,為什麼這些衝突會産生,它們又如何塑造瞭後來的颱灣社會的基本底色。這種對“根源”的追問,讓這本書擺脫瞭單純的曆史敘事,上升到瞭社會哲學思辨的高度。它迫使讀者跳齣固有的二元對立思維,去正視曆史的復雜性、灰色地帶,以及人性在巨大曆史洪流中的無奈選擇。讀罷掩捲,我感到一種沉重的反思,關於我們如何看待過去,如何理解今日的處境。

评分從製作工藝的角度來看,這本書的裝幀設計也體現瞭一種對主題的尊重。紙張的選擇、字體的排布,都透著一股曆史的厚重感,拿在手上,就有種翻閱珍貴文獻的莊重感。特彆是那些插入的插圖或地圖(如果有的化),雖然不多,但點到為止,極大地增強瞭文本的可信度和空間感。這可以看齣齣版方在處理這部作品時的用心良苦,他們明白,這樣的題材,需要與之匹配的物質載體來承載其內涵。對於注重閱讀體驗的讀者來說,這種對細節的關注是至關重要的。它使得閱讀過程不再是單純的信息獲取,而更像是一場精心準備的文化朝聖之旅,每一個環節的設計,都在默默地烘托著內容本身所蘊含的曆史分量。總而言之,這是一部值得反復研讀、細細品味的力作。

评分這本書簡直是打開瞭一扇通往颱灣曆史深處的窗戶,那種細膩入微的筆觸,讓我仿佛能聞到十八世紀末期颱灣島上那股潮濕、混雜著樟木香和海鹽味的空氣。作者對於不同族群的生活狀態觀察得太到位瞭,無論是漢人移墾的辛酸,原住民部落的傳統儀式,還是西方傳教士帶來的衝擊與矛盾,都被勾勒得栩栩如生。特彆是在描繪社會底層人物的心境轉變時,那種無力感與掙紮,常常讓人讀到心頭一緊。它不僅僅是記錄曆史事件,更像是深入挖掘瞭人性在特定曆史環境下的幽微之處。我尤其欣賞它那種不偏不倚的敘事態度,沒有過度煽情,卻讓人對那個時代背景下的人們産生瞭深切的共情。這本書的魅力就在於,它用一種近乎史詩般的廣度,將那些被宏大敘事常常忽略的細枝末節,巧妙地串聯起來,構成瞭一幅復雜而真實的時代畫捲。讀完後,我對颱灣早期曆史的認知又增添瞭許多層次感,那種厚重感和曆史的重量感,久久縈繞不去。

评分老實說,這本書的敘事節奏和結構布局,初看之下會讓人有些許挑戰性,它不像一般的小說那樣平鋪直敘,而是采用瞭多綫並進的敘事策略,像一張巨大的網,慢慢收攏。這種寫法的好處是信息量爆炸,但對讀者的專注度要求極高。我得承認,在某些描繪殖民地貿易往來和政治博弈的章節,我需要反復咀嚼,纔能完全跟上作者的思路。但一旦適應瞭這種獨特的節奏,你會發現這種結構反而極大地增強瞭曆史的真實感和厚重感,它模擬瞭曆史本身那種錯綜復雜、難以一窺全貌的特性。作者似乎更熱衷於展現“如何”發生,而非僅僅“發生瞭什麼”,這種對過程的執著,使得整本書的思想深度遠超一般的曆史通俗讀物。對於想深入瞭解特定曆史時期社會肌理的讀者來說,這本書無疑是本寶藏,它要求你投入時間,但給予的迴報是深刻的理解和洞察力,絕不是快餐式的閱讀體驗。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有