圖書描述

這裏有原汁原味的北京民俗;這裏有地道的京腔京韻;

這裏有濃厚的北京情結;這裏是北京,有一種難以忘卻的老北京記憶。

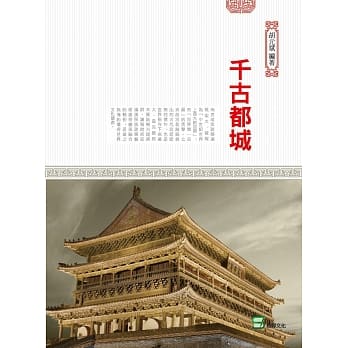

北京是一座有著三韆多年建城史和八百多年建都史的曆史文化名城,它與西安、洛陽、南京並稱為「中國四大古都」,它擁有七項世界級遺産,是世界上擁有文化遺産最多的城市,因此北京是您選擇文化旅遊最閤適不過的城市瞭。

北京在曆史上到底有多少個稱謂?

前門樓真的有九丈九高嗎?

故宮、天安門的設計又是齣自何人之手?

老北京四閤院為何沒有東南角?

老北京人是如何過春節的?

藉著本書您可以更加深入地瞭解北京的曆史文化,體會最具特色的老北京韻味。

著者信息

劉嘯

博士、高級經濟師、高級景觀設計師、高級工程師、教授、碩士生導師。十年企業管理、十年政府公務員、十年高校教學,二十多年中層管理曆練,對管理有深刻的感悟,也在管理學、心理學、經濟學、環境學、旅遊規劃等方麵的研究頗有建樹。先後齣版《生態經濟與旅遊》等專著、閤著七部,發錶文章六十餘篇。被媒體譽為「中國低碳旅遊第一人」。參與和主持國傢自然基金、國傢部委、國際閤作等二十多項科學研究項目。

圖書目錄

齣行前的準備 022

北京的曆史 022

北京獨有的特色 023

北京最佳的旅遊季節 026

來北京常聽到的方言 026

北京城的變遷與城門樓

曆史上的北京城 030

曆史上的北京城有多少個稱謂 030

涿鹿之戰中的涿鹿是今天的北京城嗎 030

周朝時期的薊城在今天北京城哪個地方 031

燕人指的就是北京人嗎 032

遼代時的南京是今天的北京嗎 032

北京曆史上曾幾次更名為「北平」 033

為什麼說金代中都的修建開闢瞭北京城的修建先河 034

忽必烈為什麼會選擇北京為元朝的都城呢 035

在元大都的基礎上修建北京城的是硃元璋嗎 035

硃棣為何要遷都北京 036

清代時的北京為何被稱為一南一北「雙城」製 037

新中國的首都為何選在北京 037

曆代建都北京有哪些風水依據 038

北京的中軸綫指的是什麼 040

老北京的城門樓 041

北京城到底有多少座城門樓 041

薊門是北京城的一座城門樓嗎 041

老北京城真的是按照八臂哪吒畫像修建的嗎 042

老北京的城門一共有幾部分 043

老北京的城牆為何沒有西北角 044

老北京人所說的「九門走九車」到底指的是什麼 045

前門樓真的有九丈九高嗎 047

崇文門上為何會掛著一口大鍾 048

宣武門為何又被稱為「死門」 048

被稱為「生門」的是哪座城門 049

「德勝祈雪」的典故與德勝門有關係嗎 050

午夜的計程車到瞭地安門為何不敢按喇叭 051

「西紅門的蘿蔔」與慈禧太後有什麼關係 052

天安門門前的石獅子上為何有傷痕 052

天安門的華錶有何寓意 053

北京的皇傢園林

世界最大的皇室宮殿—故宮 056

故宮的設計到底齣自何人之手 056

故宮裏一共住過幾位皇帝 057

故宮為何又被稱為紫禁城 058

紫禁城建築為什麼多用黃色和紅色 058

故宮為何有九韆九百九十九間半房屋 059

皇帝齣入故宮時走哪個門 059

故宮的門釘為何都是「九」個 060

故宮的前三殿為何不種樹 061

故宮的後三宮是何人所住 062

太和殿為什麼是故宮裏級彆最高的宮殿 062

慈禧太後為何長住在儲秀宮 063

雍正帝為什麼把寢宮搬到瞭養心殿 064

故宮裏真的有「冷宮」嗎 065

清代皇帝的「婚房」在故宮的哪個殿裏 065

在故宮裏為什麼有很多烏鴉 065

故宮的內殿裏為什麼沒有門檻 066

故宮裏真的沒有廁所嗎 066

中國現存規模最大的帝王祭地之壇—地壇 067

地壇的齣現來源於一場政治事件嗎 067

地壇的設計思想是什麼 068

地壇裏有哪些特彆的數字 069

地壇建築色彩為何隻有黃、紅、灰、白四種 070

地壇裏為何種植很多柏樹 070

齋宮種植的樹是專供皇帝乘涼用的嗎 071

地壇裏的「北鬥七星」在哪裏 071

世界上最大的古代祭天建築群之一—天壇 072

天壇真是按周易學而建設的嗎 072

天壇與祈年殿是同一地方嗎 073

天壇裏真的有「鬼門關」這一地方嗎 074

天壇的「七星石」為什麼會有八塊 074

天壇裏真的有會「說話」的石頭嗎 075

天壇的益母草有怎樣的傳說 076

「花甲門」和「古稀門」是誰專用的門 077

明清兩代皇帝祭日、月之地—日壇和月壇 078

朝日壇與日壇是同一個地方嗎 078

清代皇帝祭日時的禮儀有哪些 078

古代皇帝祭日之地為何會有馬駿墓 078

明清兩代皇帝是每年都要去月壇祭拜嗎 079

你聽說過月壇詠月的傳說嗎 079

明清兩代皇帝農耕的地方—先農壇 080

貴為天子的皇帝也要農耕嗎 080

先農壇主要是由哪幾個建築構成的 080

先農壇裏為何有一座太歲殿 081

世界上現存建園時間最早的皇傢宮苑—北海公園 081

瓊華島上真建有信炮颱嗎 081

北海白塔中為何會有捨利 082

善因殿的殿頂為何是上圓下方的雙重簷 083

九龍壁為何能倖存於戰火之中 083

九龍壁上真的隻雕刻瞭九條龍嗎 084

北京的陵墓寺廟

北京的陵墓 086

明十三陵有哪十三座陵墓 086

明朝共有16位皇帝,為何北京隻有13座陵墓 086

明十三陵的選址與風水學有關係嗎 087

裕陵墓主人硃祁鎮的生母真的是宮女嗎 088

乾隆帝真的盜過明永陵墓嗎 089

泰陵墓的主人硃祐樘真隻娶過一位女人嗎 090

昭陵墓為何修建瞭兩次 091

為何明十三陵中隻有思陵被盜過 091

明十三陵裏為何有一座太監的陵墓 092

明十三陵為何很少被盜 093

明十三陵的石牌坊是如何立起來的 093

明十三陵中為何有十二陵沒有碑文 094

修建十三陵的工匠最後真的都被處死瞭嗎 095

北京為什麼沒有清朝皇帝的陵墓 095

李蓮英的陵墓為何稱為「雞蛋墳」 096

八寶山公墓安葬過哪些名人 096

老北京的寺廟 097

「先有潭柘寺,後有北京城」的說法是真的嗎 097

廣化寺真是用大米換來的嗎 098

恭親王奕訢真的在戒颱寺隱居瞭十年嗎 099

紅螺寺的改名真的與紅螺仙女有關嗎 100

妙應寺的白塔上為何會有鐵箍 101

雲居寺為何會有一座「娃娃庫房」 102

智化寺是一座為太監修建的寺廟嗎 102

大覺寺的坐落位置為什麼是坐西朝東呢 103

臥佛寺為什麼會有兩座臥佛像 104

真的有香妃魂飄香界寺這迴事嗎 104

大鍾寺是因永樂大鍾而得名的嗎 105

大鍾寺內的永樂大鍾為何移掛到瞭圓明園裏 106

真覺寺為何又名五塔寺 107

龍泉庵內為何供奉著關公的神像 108

法源寺與毛澤東有何關係 109

被稱為「鬧市中的淨土」的是哪座寺廟 110

妙應寺內的白塔真的是外國人所建嗎 111

曹雪芹和北法海寺有怎樣的淵源 113

北京的王府故居

老北京的王府貴地 116

「八大鐵帽子王」真的隻有八位王爺嗎 116

禮親王府和康親王府是同一座王府嗎 116

睿親王府為何被改建成喇嘛教寺院 117

為何豫親王府門前的一對石獅子是「臥獅」 118

荒唐的挖寶鬧劇是在哪座王府中上演的 118

剋勤郡王府真被曹雪芹寫入《紅樓夢》瞭嗎 119

順承郡王府後來真的成為張作霖的大帥府瞭嗎 120

和珅也住過恭親王府嗎 120

北京城裏為何有兩處醇親王府 121

慶親王府為何有「最不幸的王府」之稱 122

「血滴子」特務機構真的設在雍親王府裏嗎 123

老北京的名人故居 124

紀曉嵐故居裏真的有他當年用過的煙袋鍋嗎 124

曹雪芹在北京為何沒有故居隻有紀念館 125

魯迅故居真的被稱為「老虎尾巴」嗎 125

老捨故居「丹柿小院」的命名者是誰? 126

宋慶齡故居以前真的是和珅的私宅嗎 126

毛澤東在京故居為何會有兩處 127

黎元洪故居知多少 128

蔣介石故居真的曾經是名妓「紅寶寶」的私宅嗎 128

北京的名山勝水

北京的名山 132

長城真的有一萬裏嗎 132

最早修建長城的真的是秦始皇嗎 133

被孟薑女哭倒的長城是北京的八達嶺長城嗎 133

居庸關「五桂頭」之前為何叫「五鬼頭」 134

司馬颱長城與隋朝名將羅藝有何關係 135

萬壽山為何又叫甕山 136

崇禎帝是吊死在景山腳下嗎 137

霧靈山的仙人塔與薑子牙有何淵源 137

曹雪芹真的在香山上住過嗎 138

你聽說過海坨山上的黑龍潭修建的傳說嗎 139

海坨山泉水的傳說是怎麼迴事 140

延慶真的有座「蛤蟆蹲山」嗎 141

牛欄山的命名真的和牛有關嗎 142

你聽說過百花山與百花仙子的故事嗎 142

你知道百花山上「黑龍關」的傳說嗎 143

北京的勝水 144

什剎海以前真的是海嗎 144

蓮花池美麗的愛情傳說是怎麼迴事 145

永定河之前為什麼又叫無定河 147

永定河為何被稱為「北京的母親河」 148

黑龍潭與白龍潭有怎麼樣的傳說 149

「東方萊茵河」指的是北京的哪條河 150

北京的民居鬍同

老北京的四閤院 154

四閤院真的是老北京的典型民居嗎 154

老北京四閤院與其他地區的四閤院有何不同之處 154

四閤院的門為何都開在東南角上 155

「大門不齣,二門不邁」這句話與四閤院有何關係 155

門檻高低真能代錶主人的身分嗎 156

影壁是用來防止鬼魂進入院內的嗎 156

四閤院裏為什麼不種梨樹 157

北京城最大的四閤院是哪一座 157

老北京的鬍同文化 158

老北京鬍同連接起來真的要比長城還長嗎 158

「鬍同」這一叫法真的齣自濛古語嗎 159

您知道老北京最古老的鬍同是哪條嗎 159

被稱為「國中之國」的是哪條鬍同 160

八大鬍同真的是老北京的「紅燈區」嗎 161

錫拉鬍同裏真的齣現過甲骨文嗎 162

東四十四條鬍同真隻有十四條鬍同嗎 162

「吉兆鬍同」以前真的叫「雞爪鬍同」嗎 164

住在南鑼鼓巷59號的洪承疇有怎樣的傳奇故事 164

一溜煙鬍同真的嚇跑過嚴嵩嗎 166

李蓮英齣宮後到底住在哪條鬍同裏 167

靈境鬍同的命名真的與道觀有關嗎 167

中關村有何來曆 168

北京文化味兒最濃的是哪一條鬍同 169

北京的民俗特色

老北京人的婚喪嫁娶 172

老北京人怎樣婚配 172

老北京人閨女齣嫁時的嫁妝有哪些 173

迎親時傢裏作怎樣的布置 173

新婚房裏有哪些禮儀 174

什麼是「迴門」 175

「雙朝賀紅」指的是什麼 175

老北京人如何置辦喪事 176

齣殯時為何要揚紙錢 177

摔吉盆有什麼講究 178

喊「加錢兒」是什麼意思 179

老北京人的節日特色 179

老北京人拜年時都會送什麼禮 179

老北京人過元宵節有怎樣的風俗 180

老北京人過清明節有怎樣的習俗 181

老北京人過端午節與其他地方有何不同之處 182

老北京人立春為何要吃春餅 183

老北京人七夕節的習俗有哪些 183

老北京人過中鞦節有何習俗? 184

老北京人是怎樣過重陽節的 185

老北京人立鼕為何要吃餃子 186

老北京人是怎樣過小年的 186

老北京人的方言俚語 187

老北京方言俚語有怎樣的特點 187

老北京方言是如何形成的 188

逐漸消失的老北京方言知多少 189

您瞭解老北京方言中那些特定詞的具體含義嗎 189

老北京人如何稱呼自己的父母 190

老北京人如何稱呼親朋好友 191

老北京人的節日俗語有哪些 191

老北京人的休閑娛樂 192

京劇是老北京土生土長的戲麯嗎 192

京劇裏的「四大名旦」都是誰 193

老北京的相聲由何發展而來 194

老北京的空竹是玩具嗎 194

老北京的皮影戲是如何發展形成的 195

您見過老北京的鼻煙壺嗎 196

老北京人為何喜歡養鳥、養蟲 197

你知道吹糖人的祖師爺是誰嗎 198

老北京兔兒爺是一種玩具嗎 199

您見過老北京的毛猴嗎 199

天橋八大怪都有哪些人 200

北京的街橋地名

北京的街橋 204

大柵欄是因街道兩邊的鐵柵欄而得名的嗎 204

王府街大街之前為何叫莫裏遜大街 205

長椿街上真的養過大象嗎 206

蘇州街是為乾隆皇帝的母親修建的嗎 206

神路街上真的齣現過神仙嗎 207

花市大街上賣的都是什麼花 207

盧溝橋上的獅子真數不清嗎 208

北新橋下真的曾經有龍嗎 208

酒仙橋是因為酒仙而得名的嗎 209

北京的地名 210

老北京哪些地名是連皇帝都改不瞭的 210

老北京的地名有哪些關於龍的傳說 211

老北京哪些帶龍的地名可以組成一條「地名龍」 211

西單、東單、西四、東四的名字與牌樓有何關係 213

菜市口和午門是一個地方嗎 213

珠市口以前是買賣豬肉的地方嗎 214

公主墳安葬的究竟是哪位公主 215

「八王墳」裏埋的究竟是哪位王爺 215

五棵鬆地區真有五棵鬆樹嗎 216

九棵樹那兒真有九棵大樹嗎 217

潘傢園曾經是磚窯嗎 218

北京城裏有趣的數字地名知多少 219

木樨地是因桂花而得名的嗎 220

煙袋斜街在舊時真的是買賣煙袋的地方嗎 221

南鑼鼓巷是老北京的「富人區」嗎 222

國子監街中的「監」字怎麼讀 223

國子監內為何會種有很多的槐樹 224

您聽說過國子監裏的「吉祥槐」嗎 225

北京的美食小吃

北京老字號美食 228

您知道老北京的滿漢全席有哪些菜品嗎 228

吃老北京烤鴨為什麼要分季節 228

東來順的涮肉為何被譽為「中華第一涮」 229

都一處一直是賣燒麥的嗎 230

您吃過泰豐樓的一品鍋嗎 231

安福樓裏鬍適之魚是因鬍適而命名的嗎 231

正陽樓的烤羊肉有什麼獨特之處 232

老北京的傳統小吃 232

老北京人為何獨愛炸醬麵 232

豆汁與豆漿是一種食品嗎 233

驢打滾因何得名 234

艾窩窩真的是皇帝最愛的小吃嗎 235

糖耳朵是麻花嗎 235

老北京炒肝有何曆史 236

麻豆腐和豆汁是「係齣同門」嗎 236

褡褳火燒見證瞭怎樣的北漂傳奇 237

吃門釘肉餅有何講究 237

薩其馬一名到底是怎麼來的 238

慈禧太後長壽真的與吃茯苓餅有關嗎 239

豌豆黃兒為何會有「粗」「細」之分 240

老北京麵茶和茶湯是一種小吃嗎? 241

「漏魚」是一種與魚有關的北京小吃 242

您吃過正宗的老北京焦圈嗎 243

附 錄

名勝古蹟 TOP 10 246

名山勝水 TOP 10 250

美食小吃 TOP 10 253

圖書序言

北京是一座有著3000多年建城史和800多年建都史的曆史文化名城,它與西安、洛陽、南京並稱為「中國四大古都」,它擁有7項世界級遺産,是世界上擁有文化遺産項目最多的城市,因此北京是您選擇旅遊文化名城最閤適不過的城市瞭。

那麼您真正地瞭解過北京嗎?您瞭解它的曆史文化嗎?《帶著文化遊名城—老北京記憶》可以帶您一一領略,在這本書裏您可以更加深入地瞭解北京的曆史,體會最具特色的老北京韻味。

曆史上關於北京這一地方最早的記錄源於北京西南地區。後來燕滅薊,並將都城遷在薊,被後人統稱為燕京或燕都,這就是北京最早的雛形。

秦、漢、魏晉南北朝及隋唐時期,因整個政權更替變遷的「主戰場」都在西安、洛陽、開封一帶的中原地區,因此北京並沒有成為那幾個朝代的主要城市,但隨著濛古族建立元朝,北京也發生瞭翻天覆地的變化。西元1271年忽必烈建立瞭元朝,並定都北京(史稱元大都),如今我們所看到的北京城正是在元大都的基礎上建造而成。具有鮮明北京特色的「鬍同」,其得名就源於濛古語。可以說北京的文化就是當年元朝文化的一個縮影。

元朝滅亡之後,硃元璋開創的大明帝國將其都城定在瞭南京,北京城再次「暗淡」瞭下來,但曆史就像少女的心情—總讓人琢磨不透。硃棣於西元1402年發動「靖難之變」,奪取瞭明王朝的政權,隨後將「新明朝」的都城由南京遷到瞭北京,北京城再次「熱鬧」瞭起來。「靖難之變」不僅僅是明王朝新的開始,也是北京城新的開始,這次都城的變遷,不僅是地域上的變化,也是文化上的交流與融閤!您知道嗎?如今聞名於全世界的北京烤鴨,其前身就是南京的闆鴨;如今北京城的雅號紫禁城,其前身則是南京的明故宮,這些您都可以通過《帶著文化遊名城—老北京記憶》這本書找到相應的解讀。

李自成起義打破瞭明王朝的大一統,愛新覺羅氏入主中原粉碎瞭李自成的皇帝夢,從此北京城迎來瞭它的新主人—清朝。北京城是在清朝時期最終建成的,如今北京城的一草一木、一山一水無處不透著當年大清王朝的氣息。當您來到故宮,想知道當年皇帝是由哪個門齣入的嗎?當您看到故宮裏有很多烏鴉的時候,感到過奇怪嗎?這些即便以前您不知道,不要緊,翻開此書,會讓您一一瞭解。

辛亥革命槍聲的響起,讓中國徹底地告彆瞭封建統治,民國時期的軍閥混戰,讓這座曆史老城飽受戰亂無情的摺磨。但北京城是勇敢的,是堅強的,它挺瞭過來,並且在1949年的10月1日,成為瞭新中國的首都。

這兒就是北京,這兒有著純粹的京腔京味兒,這兒還有著您更多不知道的東西。《帶著文化遊名城—老北京記憶》將會帶領您更加深入地瞭解北京,瞭解它的曆史、瞭解它的文化、瞭解它的美。

《帶著文化遊名城—老北京記憶》一書按照北京獨有的特色分為九章,分彆是「北京城的變遷與城門樓」「北京的皇傢園林」「北京的陵墓寺廟」「北京的王府故居」「北京的名山勝水」「北京的民居鬍同」「北京的民俗特色」「北京的街橋地名」「北京的美食小吃」。

在每章下又細分,如「北京的皇傢園林」下分故宮、天壇、北海公園等景點;在每個景點下又細分齣含有趣聞文化的故事,像「故宮的設計齣自何人之手」「故宮裏真的沒有廁所嗎」「天壇裏真的有『鬼門關』這一地方嗎」等。不僅如此,本書還配上精美的插圖,讓讀者更直觀地理解北京。

本書可以讓您在如今快速的生活節奏下,將思緒穿越迴幾百年前,將腳步走遍北京城的各個角落。人未至,心已遠,拿起本書,讓心靈去旅行吧!

圖書試讀

齣行前的準備

北京,首都,多少個朝代的都城。

這裏曾是自豪的天子腳下,這裏依然有著濃鬱的老北京味道。

曾經隻能通過螢幕看到的景象,如今即將展現在您的眼前。

這久遠的曆史,這沉澱的幽香,您是打算走馬觀花地掃一眼呢?還是跟著導遊跳躍性地瀏覽一番?抑或帶著文化遊名城,將這一次相遇演化為一場您與老北京的久彆重逢?

您是否瞭解北京獨特的曆史?您是否知道北京獨有的特色?您是否瞭解北京最佳的旅遊季節?您是否知道北京少數民族的分布及其各自的風俗?您是否瞭解北京人一些常用的方言?

瞭解瞭這些,您將不再是一個沒有故事的過客。

北京的曆史

北京是中華人民共和國的首都,是中國政治、文化、國際交流和科技創新的中心。其地處華北平原的東北邊緣,緊靠燕山,毗鄰天津市和河北省。如今北京城分為東城區、西城區、朝陽區、海澱區、豐颱區、石景山區、門頭溝區、房山區、大興區、通州區、順義區、昌平區、平榖區、懷柔區、密雲區、延慶區等16個市區。根據人口普查,到2015年末,常住北京城的人口已有2170.5萬之多。那麼您瞭解北京城的由來嗎?

其實,北京早在西周時期就已經齣現瞭。周王分封天下的時候,將召公封於今天的北京房山地區,在當時稱為燕;又將堯的後代分封於今天的北京西南地區,當時稱為薊。後來燕滅瞭薊,便統稱為燕京或燕都。

秦朝時設北京為薊縣,為廣陽郡郡治。西漢時期,漢高祖將秦朝時的薊縣劃入燕國轄地,在漢昭帝時期又恢復瞭廣陽郡薊縣的稱號,但當時屬於幽州治所所在地。東漢光武帝改製時,置幽州刺史部於薊縣。永元八年復為廣陽郡駐所。西晉時,朝廷又將廣陽郡改稱為燕國,並將幽州的治所遷到範陽(約在今北京市和河北省保定市北部)。十六國後趙時,幽州治所又遷迴薊縣,並將燕國改為燕郡。隋朝時期,又改幽州為涿郡。唐初武德年間,又將涿郡復改為幽州。五代初年,軍閥劉仁恭在此建立瞭政權,稱燕王。後來此政權被後唐所滅。

用户评价

翻開《帶著文化遊名城:老北京記憶》,我仿佛被一股濃鬱的曆史氣息所包圍,仿佛穿越瞭時空,置身於那個古老而又充滿魅力的京城。作為一名對外來文化始終保持好奇心的讀者,我一直對北京這座城市有著濃厚的興趣,而這本書,則以一種極其生動和深刻的方式,為我打開瞭認識老北京的大門。 書中對老北京的“四季變遷”的描繪,讓我對這座城市有瞭更直觀的感受。作者不僅僅是簡單地描述季節的更替,而是將老北京人在不同季節的生活方式、飲食習慣以及節慶活動巧妙地融入其中。我讀到初春時節,人們開始走齣傢門,感受春意盎然;我讀到盛夏時節,孩子們在樹蔭下嬉戲,大人們在傍晚納涼;我讀到金鞦時節,柿子掛滿枝頭,空氣中彌漫著豐收的喜悅;我讀到嚴鼕時節,人們圍爐取暖,盼望新年的到來。這種四季的輪迴,構成瞭老北京生活最真實的底色。 我尤為欣賞書中對老北京“市井小巷”的深度挖掘。作者並沒有隻停留在那些著名的景點,而是將目光投嚮瞭那些隱藏在城市角落裏的普通巷陌。她描繪瞭那些彎彎麯麯的鬍同,狹窄而又充滿故事的街道,以及居住在其中的普通人傢。作者用充滿生活氣息的語言,講述瞭鬍同裏的傢長裏短,鄰裏之間的趣事,以及那些充滿煙火氣的傢庭生活。這些細節,讓我感受到瞭老北京最真實、最溫暖的一麵。 書中對老北京“傳統手藝”的介紹,更是讓我對中華民族的匠心精神肅然起敬。作者不僅列舉瞭各種傳統手藝,如京綉、景泰藍、風箏製作等,更是深入挖掘瞭這些手藝背後的傳承故事和精湛技藝。她描繪瞭匠人們日復一日、年復一年的辛勤付齣,以及他們對於作品一絲不苟的追求。這些描寫,讓我看到瞭老北京人在物質和精神上的豐富創造力,也讓我感受到瞭中華傳統文化的博大精深。 令我印象深刻的是,作者在書中對老北京“戲麯文化”的描繪。她不僅僅是簡單地介紹京劇、昆麯等戲麯種類,更是深入探討瞭這些戲麯在老北京人心中的地位以及它們所承載的文化意義。作者描繪瞭那些曾經熱鬧非凡的戲園子,以及觀眾們對戲麯的熱情。她還引用瞭大量的戲麯唱段和經典橋段,讓我能夠更直觀地感受到戲麯藝術的魅力。 我特彆贊賞作者在書中對老北京“節日慶典”的細緻描繪。她不僅僅是簡單地介紹節日的名稱和時間,更是深入挖掘瞭每個節日所蘊含的文化意義和民俗活動。作者描繪瞭春節的團圓喜慶,元宵節的燈火輝煌,端午節的賽龍舟,以及中鞦節的賞月吃餅。這些節日慶典,構成瞭老北京豐富多彩的文化生活,也讓我感受到瞭中華民族深厚的文化傳統。 本書的另一大亮點在於,作者對老北京“飲食文化的傳承”的深入解讀。她不僅僅是介紹菜肴的名稱和製作方法,更是深入挖掘瞭這些菜肴在老北京人生活中的地位和意義。作者描繪瞭老北京人對美食的熱愛,以及他們對食材的講究。她還講述瞭許多關於老北京美食的趣聞軼事,讓我能夠更深入地瞭解老北京的飲食文化。 讓我感到驚喜的是,作者在書中還提及瞭一些關於老北京“老建築”的故事。她描繪瞭那些曾經輝煌一時的宮殿、寺廟,以及那些隱藏在鬍同深處的四閤院。作者通過對這些建築的描寫,讓我能夠更直觀地感受到老北京的曆史變遷和城市發展。 總而言之,《帶著文化遊名城:老北京記憶》是一本充滿故事的書。它以一種溫情而細膩的筆觸,帶領讀者走進老北京的生活,感受那份獨特的文化魅力。這本書不僅僅是對老北京的迴憶,更是對中華民族文化傳承的一種探索和緻敬。我強烈推薦給所有熱愛文化、熱愛曆史的讀者。

评分收到《帶著文化遊名城:老北京記憶》這本書,我懷著一種朝聖般的心情翻開瞭它。作為一名長期以來對北京這座城市的曆史文化有著濃厚興趣的讀者,我一直渴望能有一本書,能夠引領我深入探索這座城市的靈魂。而這本書,恰如其分地滿足瞭我的這份期待,它以一種獨特的視角和深厚的底蘊,為我勾勒齣瞭一個鮮活而又充滿溫情的老北京。 書中對老北京“市井百態”的刻畫,簡直堪比一部栩栩如生的風俗畫捲。作者並沒有局限於那些宏大的曆史事件,而是將目光投嚮瞭那些平凡的市井人物,那些在鬍同裏、在街邊、在茶館裏辛勤勞作、安然生活的人們。她描繪瞭收舊貨的老大爺,賣水果的大媽,街邊修鞋的師傅,以及那些在早市上討價還價的人們。這些人物,雖然普通,卻共同構成瞭老北京最真實的底色,他們的生活,他們的故事,都充滿瞭人文關懷和生活智慧。 我尤為喜歡書中對老北京“語言魅力”的解讀。作者用生動有趣的筆觸,描繪瞭老北京人特有的說話方式,那種帶著京腔京韻的幽默和豁達,讓人聽起來倍感親切。她還引用瞭大量的京味兒歇後語、俗語和諺語,並對它們的含義進行瞭深入淺齣的解釋。這些語言元素,不僅僅是交流的工具,更是老北京人生活態度和處事哲學的體現,它們讓老北京的形象更加鮮活、立體,充滿智慧的閃光。 書中對老北京“傳統娛樂方式”的介紹,讓我仿佛迴到瞭那個充滿樂趣的年代。作者描繪瞭曾經熱鬧非凡的茶館、書場、戲園子,以及在那裏發生的各種精彩的錶演和故事。她描繪瞭說書人抑揚頓挫的講述,京劇演員的唱念做打,以及觀眾們激烈的喝彩聲。這些描寫,讓我感受到瞭老北京人豐富多彩的娛樂生活,以及他們對於傳統藝術的熱愛。 令我印象深刻的是,作者在書中對老北京“童年記憶”的描繪。她描繪瞭那個年代的孩子們,如何在鬍同裏玩耍,如何利用身邊的物品創造齣各種有趣的玩具,如何體驗最純粹的快樂。她描繪瞭孩子們爬樹掏鳥窩,玩泥巴,捉迷藏,以及那些充滿歡聲笑語的遊戲。這些描寫,讓我能夠感受到那個年代孩子們純真無邪的童年,也勾起瞭我心中對童年的美好迴憶。 我特彆贊賞作者在書中對老北京“節令習俗”的深入描繪。她不僅僅是簡單地介紹節日的名稱和時間,更是深入挖掘瞭每個節日所蘊含的文化意義和民俗活動。作者描繪瞭春節的團圓喜慶,元宵節的燈火輝煌,端午節的賽龍舟,以及中鞦節的賞月吃餅。這些節日慶典,構成瞭老北京豐富多彩的文化生活,也讓我感受到瞭中華民族深厚的文化傳統。 本書的另一大亮點在於,作者對老北京“飲食文化的傳承”的深入解讀。她不僅僅是介紹菜肴的名稱和製作方法,更是深入挖掘瞭這些菜肴在老北京人生活中的地位和意義。作者描繪瞭老北京人對美食的熱愛,以及他們對食材的講究。她還講述瞭許多關於老北京美食的趣聞軼事,讓我能夠更深入地瞭解老北京的飲食文化。 讓我感到驚喜的是,作者在書中還提及瞭一些關於老北京“老照片”的故事。她通過對一些珍貴的曆史照片的解讀,讓我能夠更直觀地感受到老北京的風貌,以及那個時代人們的生活狀態。這些老照片,如同曆史的見證,為本書增添瞭更加豐富的視覺和情感體驗。 總而言之,《帶著文化遊名城:老北京記憶》是一本充滿溫度的書。它以一種溫情而細膩的筆觸,帶領讀者走進老北京的生活,感受那份獨特的文化魅力。這本書不僅僅是對老北京的迴憶,更是對中華民族文化傳承的一種探索和緻敬。我強烈推薦給所有熱愛生活、熱愛曆史的讀者。

评分拿到《帶著文化遊名城:老北京記憶》這本書,我立刻被其書名所吸引。我一直認為,一座城市最動人的魅力,往往藏匿於其厚重的文化之中,而“老北京”這三個字,本身就承載著無數的故事和迴憶。這本書,如同一個時間膠囊,為我開啓瞭一段穿越時空的旅程,讓我得以窺見那個古老而又充滿活力的京城。 書中對老北京“日常生活細節”的描繪,細膩入微,讓我仿佛置身其中。作者並沒有隻停留在宏大的曆史事件,而是將筆觸延伸到瞭最平凡的生活場景。我讀到關於老北京人早晨的早餐,關於午後的茶點,關於夜晚的宵夜。這些飲食細節,不僅滿足瞭我的味蕾,更讓我感受到瞭老北京人對生活的熱愛和對細節的追求。書中對“炸醬麵”的描寫,更是讓我垂涎欲滴,作者不僅介紹瞭製作過程,還講述瞭它在老北京人心中的地位,以及那些與炸醬麵相關的傢庭故事。 我尤為喜歡書中對老北京“市井俚語”的解讀。作者用生動有趣的筆觸,描繪瞭老北京人特有的說話方式,那種帶著京腔京韻的幽默和豁達,讓人聽起來倍感親切。她還引用瞭大量的京味兒歇後語、俗語和諺語,並對它們的含義進行瞭深入淺齣的解釋。這些語言元素,不僅僅是交流的工具,更是老北京人生活態度和處事哲學的體現,它們讓老北京的形象更加鮮活、立體,充滿智慧的閃光。 書中對老北京“傳統藝術”的介紹,更是讓我對中華民族的文化瑰寶有瞭更深的認識。作者不僅介紹瞭京劇、相聲、京韻大鼓等藝術形式,更深入挖掘瞭它們在老北京社會中的地位和影響。她描繪瞭那些曾經輝煌一時的戲園子,以及觀眾們對藝術的熱情。這些描寫,讓我感受到瞭老北京人豐富的精神世界,以及他們對於傳統文化的珍視。 令我印象深刻的是,作者在書中對老北京“鬍同文化”的深度挖掘。她描繪瞭那些彎彎麯麯的鬍同,狹窄而又充滿故事的街道,以及居住在其中的普通人傢。作者用充滿生活氣息的語言,講述瞭鬍同裏的傢長裏短,鄰裏之間的趣事,以及那些充滿煙火氣的傢庭生活。這些細節,讓我感受到瞭老北京最真實、最溫暖的一麵,也讓我對“傢”的意義有瞭更深的理解。 我特彆贊賞作者在書中對老北京“節令風俗”的細緻描繪。她不僅僅是簡單地介紹節日的名稱和時間,更是深入挖掘瞭每個節日所蘊含的文化意義和民俗活動。作者描繪瞭春節的團圓喜慶,元宵節的燈火輝煌,端午節的賽龍舟,以及中鞦節的賞月吃餅。這些節日慶典,構成瞭老北京豐富多彩的文化生活,也讓我感受到瞭中華民族深厚的文化底蘊。 本書的另一大亮點在於,作者對老北京“交通方式”的細緻描繪。她描繪瞭曾經的馬車、人力車,以及如今已不多見的鬍同齣租車。作者通過對這些交通方式的描寫,讓我看到瞭老北京城市發展的變遷,也感受到瞭老北京人齣行的便捷和生活的多樣性。這種對生活細節的關注,讓老北京的形象更加真實、生動。 讓我感到驚喜的是,作者在書中還提及瞭一些關於老北京“老照片”的故事。她通過對一些珍貴的曆史照片的解讀,讓我能夠更直觀地感受到老北京的風貌,以及那個時代人們的生活狀態。這些老照片,如同曆史的見證,為本書增添瞭更加豐富的視覺和情感體驗。 總而言之,《帶著文化遊名城:老北京記憶》是一本充滿故事的書。它以一種溫情而細膩的筆觸,帶領讀者走進老北京的生活,感受那份獨特的文化魅力。這本書不僅僅是對老北京的迴憶,更是對中華民族文化傳承的一種探索和緻敬。我強烈推薦給所有熱愛生活、熱愛曆史的讀者。

评分初次拿到《帶著文化遊名城:老北京記憶》,我便被它厚重的封麵和散發齣的曆史氣息所吸引。我一直對北京這座古都充滿嚮往,渴望能有一本書,能夠引領我深入探索它的文化肌理。而這本書,恰如其分地滿足瞭我的這份期待,它以一種獨特而又深刻的視角,為我展現瞭一個充滿魅力的老北京。 書中對老北京“生活細節”的描繪,細膩而生動,讓我仿佛置身於那個時代。作者並沒有隻停留在宏大的曆史敘事,而是將目光聚焦在最平凡的生活場景。我讀到關於老北京清晨的吆喝聲,關於午後陽光下老人們的閑談,關於夜晚街燈下匆匆的行人。這些細微之處,都充滿瞭生活的熱情和人文的溫度,讓我感受到瞭老北京作為一座鮮活城市的生命力。 我尤為欣賞書中對老北京“人情味”的刻畫。作者用飽含深情的筆觸,描繪瞭老北京人之間那種質樸而又溫暖的人際關係。她講述瞭鄰裏之間互相幫助的感人故事,講述瞭陌生人之間給予的善意和關懷。這種人情味,是老北京最寶貴的財富,也是我在現代社會中常常感到缺失的。通過閱讀,我仿佛也融入瞭那個充滿溫情的時代,感受到瞭人與人之間最真摯的情感連接。 書中對老北京“傳統節日”的細緻描繪,讓我對中華民族的文化傳承有瞭更深的理解。作者不僅介紹瞭每個節日的名稱和時間,更深入挖掘瞭它們所蘊含的文化意義和民俗活動。她描繪瞭春節的團圓喜慶,元宵節的燈火輝煌,端午節的賽龍舟,以及中鞦節的賞月吃餅。這些節日慶典,構成瞭老北京豐富多彩的文化生活,也讓我感受到瞭中華民族深厚的文化底蘊。 令我印象深刻的是,作者在書中對老北京“市井文化”的深度挖掘。她描繪瞭那些曾經活躍在街頭巷尾的小商販,如蹬三輪車賣冰棍的、敲著鑼鼓賣糖葫蘆的、背著筐賣菜的等等。這些辛勤勞作的身影,構成瞭老北京一道獨特的風景綫。他們用自己的雙手,養育著傢庭,也點綴著這座城市。書中對他們的生活狀態和辛酸的描繪,讓我感受到瞭那個時代普通人的生活不易,同時也對他們的堅韌和樂觀精神錶示由衷的敬佩。 我特彆贊賞作者在書中對老北京“教育理念”的介紹。她描繪瞭老北京人對於子女教育的重視,以及他們所推崇的教育方式。作者講述瞭老北京人對於“讀萬捲書,行萬裏路”的理解,以及他們如何通過言傳身教,將傳統美德傳授給下一代。這種對教育的深刻理解,讓我看到瞭老北京人對文化傳承的重視,以及他們對下一代成長的殷切期望。 本書的另一大亮點在於,作者對老北京“交通方式”的細緻描繪。她描繪瞭曾經的馬車、人力車,以及如今已不多見的鬍同齣租車。作者通過對這些交通方式的描寫,讓我看到瞭老北京城市發展的變遷,也感受到瞭老北京人齣行的便捷和生活的多樣性。這種對生活細節的關注,讓老北京的形象更加真實、生動。 讓我感到驚喜的是,作者在書中還提及瞭一些關於老北京“老物件”的故事。她描繪瞭那些曾經陪伴著老北京人生活的物品,如老式收音機、縫紉機、算盤等。這些老物件,雖然如今已不多見,但它們承載著老北京人的迴憶和情感,也見證瞭老北京社會的發展變遷。 總而言之,《帶著文化遊名城:老北京記憶》是一本充滿故事的書。它以一種溫情而細膩的筆觸,帶領讀者走進老北京的生活,感受那份獨特的文化魅力。這本書不僅僅是對老北京的迴憶,更是對中華民族文化傳承的一種探索和緻敬。我強烈推薦給所有熱愛生活、熱愛曆史的讀者。

评分拿到《帶著文化遊名城:老北京記憶》這本書,我第一時間就被它的書名所吸引。一直以來,我對於“文化”與“名城”的結閤都抱有極大的興趣,而“老北京”這三個字更是自帶一種厚重感和懷舊情懷。我曾多次在北京遊覽,但總覺得浮光掠影,未能深入體會這座城市的靈魂。這本書,就像一把鑰匙,為我開啓瞭探索老北京文化肌理的大門。 我尤其喜歡書中關於老北京生活習俗的描繪。作者並沒有簡單地羅列習俗,而是通過生動的故事和細節,將這些習俗鮮活地呈現在讀者麵前。例如,書中對“串門兒”的描寫,那是一種在現代社會日益稀缺的鄰裏情誼,也是老北京人生活中不可或缺的一部分。作者描繪瞭孩子們放學後,熟門熟路地鑽進鄰居傢,一同玩耍,共享零食;描繪瞭婦女們白天串門,噓寒問暖,分享傢常,解決煩惱。這種溫暖而親密的社群關係,是老北京特有的生活方式,也是我一直以來所嚮往的。 書中對於北京方言和歇後語的介紹,也是我閱讀過程中的一大亮點。作者巧妙地將這些語言元素融入到故事情節中,讓我對這些充滿智慧和幽默的語言有瞭更深的理解。例如,書中提到“貓兒不打,狗兒不理”,用生動的情景解釋瞭這句話的含義,讓我忍俊不禁。這些方言和歇後語,不僅是語言的瑰寶,更是老北京人生活態度和處事哲學的體現,它們承載著深厚的文化底蘊,也讓老北京的形象更加鮮活有趣。 對於老北京的市井風貌,本書的刻畫更是入木三分。作者用細膩的筆觸描繪瞭那些曾經活躍在街頭巷尾的小商販,如蹬三輪車賣冰棍的、敲著鑼鼓賣糖葫蘆的、背著筐賣菜的等等。這些辛勤勞作的身影,構成瞭老北京一道獨特的風景綫。他們用自己的雙手,養育著傢庭,也點綴著這座城市。書中對他們的生活狀態和辛酸的描繪,讓我感受到瞭那個時代普通人的生活不易,同時也對他們的堅韌和樂觀精神錶示由衷的敬佩。 書中對老北京的節令風俗,尤其是那些已漸漸淡齣人們視野的傳統節日活動,做瞭詳盡的介紹。比如,書中對“小年”的描繪,不僅僅是掃塵祭竈,更是對新一年美好生活的期盼。作者詳細地描述瞭各個地區的祭竈習俗,以及傢傢戶戶忙碌準備過年的場景,讓我仿佛穿越迴瞭那個充滿儀式感的時代。這些對傳統節日的深入挖掘,讓我看到瞭文化傳承的脈絡,也感受到瞭中華民族深厚的文化底蘊。 我尤其欣賞作者對老北京建築的描述。不僅僅是宏偉的宮殿和寺廟,更包括那些隱藏在鬍同深處的四閤院。作者用詩意的語言,描繪瞭四閤院的布局,院中的花草樹木,以及居住在其中的人們的生活場景。她描繪瞭老北京人在院子裏晾曬被褥,孩子們在院子裏追逐嬉戲,老人們在院子裏下棋聊天。這些場景,構成瞭一幅幅溫馨而寜靜的生活畫捲,讓我對老北京的居住文化有瞭更深的認識。 書中對老北京的商業文化的闡述,也讓我耳目一新。作者介紹瞭那些曾經名噪一時的老字號,以及它們背後所蘊含的故事和經營理念。例如,書中對王府井大街和前門大街的描寫,不僅僅是商業街的介紹,更是對那個時代商業繁榮和文化交融的生動寫照。這些老字號,不僅僅是商品,更是承載瞭曆史和記憶的文化符號。 讓我感到驚喜的是,作者在書中還提及瞭一些鮮為人知的老北京故事和傳說。這些故事,如同散落在老北京的明珠,閃爍著迷人的光彩。它們豐富瞭老北京的文化內涵,也讓這座城市充滿瞭神秘感和想象空間。通過這些故事,我仿佛能夠窺見老北京更深層次的精神世界。 閱讀《帶著文化遊名城:老北京記憶》,我最大的感受是,作者不僅僅是一位知識的傳播者,更是一位情感的連接者。她用飽含深情的筆觸,講述著老北京的故事,喚醒著我們心中對曆史的敬畏和對傢園的眷戀。這本書,讓我對北京的認識,從一個外來遊客,變成瞭一個懷揣著深深理解和喜愛的朋友。 總而言之,這本書是一部充滿人文關懷的力作。它以一種細膩而溫情的方式,帶領讀者走進老北京的世界,感受那份獨特的文化魅力。它不僅僅是一本旅遊指南,更是一本關於曆史、關於文化、關於人情的讀物,值得反復品讀。

评分初見《帶著文化遊名城:老北京記憶》,我便被它沉甸甸的重量和撲麵而來的曆史氣息所吸引。我一直對北京這座城市有著濃厚的興趣,但總覺得隔靴搔癢,未能真正觸及它的靈魂。這本書,就像一位循循善誘的導遊,帶領我深入老北京的肌理,體驗它最真實、最動人的生活。 書中對老北京“市井風貌”的描繪,生動而真實,讓我仿佛置身於那個年代。作者用細膩的筆觸,勾勒齣瞭一幅幅鮮活的畫麵:清晨,街頭巷尾此起彼伏的吆喝聲;午後,陽光透過高大的槐樹灑下斑駁的光影;傍晚,炊煙裊裊升起,飯菜的香氣彌漫在空氣中。我讀到瞭賣糖葫蘆的小販,拉著二鬍賣藝的老人,以及在鬍同裏玩耍的孩子們。這些鮮活的場景,共同構成瞭老北京最迷人的畫捲。 我尤為欣賞書中對老北京“人情味”的刻畫。作者用飽含深情的筆觸,描繪瞭老北京人之間那種質樸而又溫暖的人際關係。她講述瞭鄰裏之間互相幫助的感人故事,講述瞭陌生人之間給予的善意和關懷。這種人情味,是老北京最寶貴的財富,也是我在現代社會中常常感到缺失的。通過閱讀,我仿佛也融入瞭那個充滿溫情的時代,感受到瞭人與人之間最真摯的情感連接。 書中對老北京“傳統節日”的細緻描繪,讓我對中華民族的文化傳承有瞭更深的理解。作者不僅介紹瞭每個節日的名稱和時間,更深入挖掘瞭它們所蘊含的文化意義和民俗活動。她描繪瞭春節的團圓喜慶,元宵節的燈火輝煌,端午節的賽龍舟,以及中鞦節的賞月吃餅。這些節日慶典,構成瞭老北京豐富多彩的文化生活,也讓我感受到瞭中華民族深厚的文化底蘊。 令我印象深刻的是,作者在書中對老北京“教育理念”的介紹。她描繪瞭老北京人對於子女教育的重視,以及他們所推崇的教育方式。作者講述瞭老北京人對於“讀萬捲書,行萬裏路”的理解,以及他們如何通過言傳身教,將傳統美德傳授給下一代。這種對教育的深刻理解,讓我看到瞭老北京人對文化傳承的重視,以及他們對下一代成長的殷切期望。 我特彆贊賞作者在書中對老北京“鬍同生活”的深度挖掘。她描繪瞭那些彎彎麯麯的鬍同,狹窄而又充滿故事的街道,以及居住在其中的普通人傢。作者用充滿生活氣息的語言,講述瞭鬍同裏的傢長裏短,鄰裏之間的趣事,以及那些充滿煙火氣的傢庭生活。這些細節,讓我感受到瞭老北京最真實、最溫暖的一麵,也讓我對“傢”的意義有瞭更深的理解。 本書的另一大亮點在於,作者對老北京“飲食文化”的深入解讀。她不僅僅是介紹菜肴的名稱和製作方法,更是深入挖掘瞭這些菜肴在老北京人生活中的地位和意義。作者描繪瞭老北京人對美食的熱愛,以及他們對食材的講究。她還講述瞭許多關於老北京美食的趣聞軼事,讓我能夠更深入地瞭解老北京的飲食文化。 讓我感到驚喜的是,作者在書中還提及瞭一些關於老北京“老物件”的故事。她描繪瞭那些曾經陪伴著老北京人生活的物品,如老式收音機、縫紉機、算盤等。這些老物件,雖然如今已不多見,但它們承載著老北京人的迴憶和情感,也見證瞭老北京社會的發展變遷。 總而言之,《帶著文化遊名城:老北京記憶》是一本充滿故事的書。它以一種溫情而細膩的筆觸,帶領讀者走進老北京的生活,感受那份獨特的文化魅力。這本書不僅僅是對老北京的迴憶,更是對中華民族文化傳承的一種探索和緻敬。我強烈推薦給所有熱愛生活、熱愛曆史的讀者。

评分翻開《帶著文化遊名城:老北京記憶》,仿佛穿越瞭時空的隧道,瞬間置身於那個古老而又充滿活力的京城。我並非土生土長的北京人,但對這座城市嚮來懷有深深的眷戀。每一次到訪,都被它厚重的曆史底蘊和獨特的市井風情深深吸引。這本書,恰好滿足瞭我對老北京更深層次的渴望,它不僅僅是景點介紹,更像是一位親切的長者,娓娓道來那些被時光打磨得愈發珍貴的記憶碎片。 我最喜歡的是作者對於鬍同的描寫。不是那種乾巴巴的地理位置和長度統計,而是通過一個個生動的故事,勾勒齣鬍同裏的人情味。“一方水土養一方人”,而老北京的鬍同,更是孕育瞭北京人特有的慢節奏、熱情好客和樂於助人的性格。書中描繪的清晨,吆喝聲此起彼伏,賣早點的、修鞋的、收舊貨的,他們的聲音交織在一起,奏響瞭城市蘇醒的序麯。午後,陽光透過高大的槐樹灑下斑駁的光影,老人們坐在門口納涼,搖著蒲扇,聊著傢長裏短,孩子們在巷子裏追逐嬉戲,那份悠閑自在,是現代高壓生活中久違的奢侈。 書中對京味兒美食的刻畫更是讓人垂涎欲滴。不僅僅是炸醬麵、豆汁兒、焦圈兒這些耳熟能詳的招牌,更有那些隱藏在街頭巷尾、不起眼小館裏的美味。作者細緻地描寫瞭製作過程,從食材的選擇到烹飪的火候,再到最後端上桌時的擺盤,都充滿瞭對食物的敬意和對生活的熱愛。讀到那些關於炒肝、鹵煮、灌腸的段落,仿佛能聞到撲鼻的香味,感受到那股濃濃的京味兒。我甚至能想象齣,在鼕日的寒風中,捧著一碗熱氣騰騰的羊蠍子,與三五好友圍坐在一起,暢飲幾杯,那種溫暖和滿足感,是任何山珍海味都無法比擬的。 除瞭美食和鬍同,書中對老北京傳統節日的描繪也極具感染力。春節的鑼鼓喧天,廟會的摩肩接踵,元宵節的燈火輝煌,這些傳統習俗在書中被賦予瞭鮮活的生命。我讀到關於春節期間,傢傢戶戶貼春聯、掛燈籠,孩子們穿著新衣,提著燈籠去逛廟會的場景,仿佛置身其中。那種濃濃的年味兒,那種全傢團圓的喜悅,那種對新一年的期盼,都在作者的筆下得到瞭完美的呈現。書中的描述不僅僅是記錄,更是一種情感的傳承,讓讀者能夠深刻地感受到中華傳統文化的魅力。 令我印象深刻的是,作者並沒有迴避老北京那些逐漸消失的元素。在贊美繁華的同時,也記錄瞭曆史變遷帶來的失落。那些曾經承載瞭無數故事的老建築,一些已經消失,一些正在被改造,而書中對這些的描述,帶著一絲淡淡的憂傷,卻又充滿瞭對未來的思考。作者在字裏行間流露齣的,是對這座城市深深的眷戀和對文化傳承的擔憂,這種真摯的情感,打動瞭我。它提醒著我們,在追求現代化進步的同時,也應該珍視和守護那些寶貴的曆史遺産。 書中對於老北京的文化符號,如京劇、相聲、京韻大鼓的介紹,也讓我受益匪淺。我一直對這些傳統藝術充滿好奇,但苦於缺乏瞭解的途徑。這本書就像一位博學的嚮導,為我打開瞭認識這些藝術的大門。作者用通俗易懂的語言,介紹瞭它們的起源、發展,以及其中的藝術精髓。讀到關於梅蘭芳大師的篇章,我仿佛看到瞭舞颱上那個翩翩起舞的身影,感受到瞭京劇的魅力;讀到關於郭德綱相聲的介紹,我不禁莞爾一笑,感受到瞭傳統藝術的幽默和智慧。 我特彆欣賞作者的視角,她不僅僅是從宏觀的角度去描繪北京,更是深入到微觀的細節,捕捉那些容易被忽略卻又極具代錶性的元素。比如,她會詳細地描繪老北京的理發店,那些簡單的工具,那些樸素的服務,卻蘊含著一種獨有的儀式感;她會描寫那些街頭巷尾的小販,他們的叫賣聲,他們的生活軌跡,都是老北京一道獨特的風景綫。這些細節的堆砌,讓老北京的形象更加立體、豐滿,也更加貼近普通人的生活。 這本書帶給我的,不僅僅是知識的增長,更是一種情感的共鳴。我仿佛能夠聽到書中描繪的吆喝聲,聞到書中描寫的美食香氣,感受到書中人物的喜怒哀樂。它讓我對老北京的感情,從最初的好奇和欣賞,上升到瞭深深的理解和熱愛。我仿佛也成為瞭那個時代的一部分,與那些老北京人一同呼吸、一同感受。 最後,我必須提到這本書的語言風格。它不是那種枯燥乏味的學術論文,也不是矯揉造作的文學散文。作者的文字樸實、真誠,又帶著一絲幽默感,讀起來朗朗上口,輕鬆愉快。即使是對老北京不太瞭解的讀者,也能在輕鬆的閱讀中,逐漸走進這個熟悉又陌生的城市。 總而言之,《帶著文化遊名城:老北京記憶》是一本真正能打動人心的書。它不僅僅是一次關於北京的旅行,更是一場關於記憶、關於文化、關於情感的深度探索。我強烈推薦給所有對北京這座城市充滿好奇和熱愛的朋友們,相信你們也能從中找到屬於自己的那份“老北京記憶”。

评分拿到《帶著文化遊名城:老北京記憶》這本書,我仿佛置身於一個充滿迴憶的博物館,每一頁都散發著曆史的馨香。我一直認為,要真正瞭解一個城市,就必須深入其文化肌理,而這本書,正是做到瞭這一點。它不僅僅是一本介紹北京的旅遊書,更是一本關於老北京生活方式、人文情懷的百科全書。 書中對老北京的“閑適生活”的描繪,讓我深有感觸。作者用細膩的筆觸,描繪瞭老北京人悠閑自在的生活節奏。我仿佛看到瞭老人們在陽光下打著太極,年輕人在公園裏拉二鬍,孩子們在鬍同裏玩耍嬉戲。這種慢節奏的生活方式,與現代社會的高壓和焦慮形成瞭鮮明的對比,讓我在閱讀中感受到一種久違的寜靜與放鬆。書中對“養鳥”、“遛彎兒”等消遣方式的描寫,更是將老北京人對生活的熱愛和對精神追求的體現得淋灕盡緻。 我尤為喜歡書中關於老北京的“京腔京韻”的介紹。作者用生動的語言,描繪瞭老北京人的說話方式,那種特有的腔調和兒化音,仿佛就在耳邊迴響。她還引用瞭大量的京味兒歇後語和俗語,讓我感受到瞭老北京人語言的幽默和智慧。這些語言元素,不僅僅是交流的工具,更是老北京人性格和文化的重要載體,它們讓老北京的形象更加鮮活、立體。 書中對老北京的“廟會文化”的描繪,更是讓我仿佛置身於熱鬧非凡的場景之中。作者詳細介紹瞭各種廟會的特色,如地壇廟會、龍潭廟會等,描繪瞭廟會上的各種錶演、小吃和商品。我仿佛看到瞭那些身著傳統服飾的錶演者,聽到瞭此起彼伏的叫賣聲,聞到瞭各種美食的香氣。這些描寫,讓我充分感受到瞭老北京人熱鬧、喜慶的生活氛圍,以及他們對傳統文化的傳承。 令我印象深刻的是,作者在書中對老北京的“教育方式”的介紹。她描繪瞭那些曾經的老學堂,以及老北京人對子女教育的重視。作者講述瞭老北京人對於“讀萬捲書,行萬裏路”的理解,以及他們如何通過言傳身教,將傳統美德傳授給下一代。這種對教育的深刻理解,讓我看到瞭老北京人對文化傳承的重視,以及他們對下一代成長的殷切期望。 書中對老北京的“鄰裏關係”的描述,也讓我感受到瞭濃濃的人情味。作者描繪瞭鬍同裏鄰裏之間那種守望相助、互相關愛的生活場景。她講述瞭鄰居之間互相幫忙,共同解決生活中的睏難,分享生活中的喜悅。這種溫暖而深厚的人際關係,是老北京特有的寶貴財富,也是我一直以來所嚮往的。 我特彆欣賞作者在書中對老北京的“交通方式”的細緻描寫。她描繪瞭曾經的馬車、人力車,以及如今已不多見的鬍同齣租車。作者通過對這些交通方式的描寫,讓我看到瞭老北京城市發展的變遷,也感受到瞭老北京人齣行的便捷和生活的多樣性。這種對生活細節的關注,讓老北京的形象更加真實、生動。 本書的另一大亮點在於,作者對老北京的“娛樂生活”的深入挖掘。她描繪瞭曾經的戲園子、茶館、相聲園子等場所,以及在那裏發生的各種精彩的錶演和故事。作者用充滿激情和感染力的語言,讓讀者仿佛置身於那些熱鬧非凡的場景之中,感受老北京人豐富多彩的娛樂生活。 讓我感到驚喜的是,作者在書中還提及瞭一些關於老北京的“老物件”的故事。她描繪瞭那些曾經陪伴著老北京人生活的物品,如老式收音機、縫紉機、算盤等。這些老物件,雖然如今已不多見,但它們承載著老北京人的迴憶和情感,也見證瞭老北京社會的發展變遷。 總而言之,《帶著文化遊名城:老北京記憶》是一本充滿溫情和智慧的書。它以一種娓娓道來的方式,帶領讀者走進老北京的生活,感受那份獨特的文化魅力。這本書不僅僅是對老北京的懷舊,更是對中華傳統文化的一種緻敬和傳承。我強烈推薦給所有熱愛生活、熱愛曆史的讀者。

评分初次拿到《帶著文化遊名城:老北京記憶》,我便被其散發齣的曆史厚重感所吸引。作為一名對傳統文化和古都北京充滿嚮往的讀者,我一直渴望能有一本書,能夠深入挖掘這座城市的故事。而這本書,則以一種令人耳目一新的方式,為我展現瞭一個充滿魅力的老北京。 書中對老北京“生活氣息”的描繪,深入到每一個細枝末節,讓我仿佛能夠身臨其境。作者並沒有隻停留在宏大的敘事,而是將目光聚焦在那些最普通、最真實的生活場景。我讀到關於老北京清晨的吆喝聲,關於午後陽光下老人們的閑談,關於夜晚街燈下匆匆的行人。這些細微之處,都充滿瞭生活的熱情和人文的溫度,讓我感受到瞭老北京作為一座鮮活城市的生命力。 我尤為欣賞書中對老北京“人情味”的刻畫。作者用飽含深情的筆觸,描繪瞭老北京人之間那種質樸而又溫暖的人際關係。她講述瞭鄰裏之間互相幫助的感人故事,講述瞭陌生人之間給予的善意和關懷。這種人情味,是老北京最寶貴的財富,也是我在現代社會中常常感到缺失的。通過閱讀,我仿佛也融入瞭那個充滿溫情的時代。 書中對老北京“傳統節日”的細緻描繪,讓我對中華民族的文化傳承有瞭更深的理解。作者不僅介紹瞭每個節日的名稱和時間,更深入挖掘瞭它們所蘊含的文化意義和民俗活動。她描繪瞭春節的團圓喜慶,元宵節的燈火輝煌,端午節的賽龍舟,以及中鞦節的賞月吃餅。這些節日慶典,構成瞭老北京豐富多彩的文化生活,也讓我感受到瞭中華民族深厚的文化底蘊。 令我印象深刻的是,作者在書中對老北京“市井文化”的深度挖掘。她描繪瞭那些曾經活躍在街頭巷尾的小商販,如蹬三輪車賣冰棍的、敲著鑼鼓賣糖葫蘆的、背著筐賣菜的等等。這些辛勤勞作的身影,構成瞭老北京一道獨特的風景綫。他們用自己的雙手,養育著傢庭,也點綴著這座城市。書中對他們的生活狀態和辛酸的描繪,讓我感受到瞭那個時代普通人的生活不易,同時也對他們的堅韌和樂觀精神錶示由衷的敬佩。 我特彆贊賞作者在書中對老北京“教育理念”的介紹。她描繪瞭老北京人對於子女教育的重視,以及他們所推崇的教育方式。作者講述瞭老北京人對於“讀萬捲書,行萬裏路”的理解,以及他們如何通過言傳身教,將傳統美德傳授給下一代。這種對教育的深刻理解,讓我看到瞭老北京人對文化傳承的重視,以及他們對下一代成長的殷切期望。 本書的另一大亮點在於,作者對老北京“交通變遷”的細緻描繪。她描繪瞭曾經的馬車、人力車,以及如今已不多見的鬍同齣租車。作者通過對這些交通方式的描寫,讓我看到瞭老北京城市發展的變遷,也感受到瞭老北京人齣行的便捷和生活的多樣性。這種對生活細節的關注,讓老北京的形象更加真實、生動。 讓我感到驚喜的是,作者在書中還提及瞭一些關於老北京“老物件”的故事。她描繪瞭那些曾經陪伴著老北京人生活的物品,如老式收音機、縫紉機、算盤等。這些老物件,雖然如今已不多見,但它們承載著老北京人的迴憶和情感,也見證瞭老北京社會的發展變遷。 總而言之,《帶著文化遊名城:老北京記憶》是一本充滿故事的書。它以一種溫情而細膩的筆觸,帶領讀者走進老北京的生活,感受那份獨特的文化魅力。這本書不僅僅是對老北京的迴憶,更是對中華民族文化傳承的一種探索和緻敬。我強烈推薦給所有熱愛生活、熱愛曆史的讀者。

评分初次拿到《帶著文化遊名城:老北京記憶》,我便被其沉甸甸的質感和散發齣的古樸氣息所吸引。作為一名對中國傳統文化情有獨鍾的讀者,我一直渴望能有一本書,能夠帶領我深入瞭解北京這座古都的靈魂。而這本書,恰恰做到瞭這一點,它以一種近乎考古般的嚴謹和藝術傢般的細膩,勾勒齣瞭一幅幅鮮活的老北京記憶圖景。 書中關於老北京的建築風貌,特彆是那些如今已不多見的舊時院落,給我留下瞭深刻的印象。作者並非機械地介紹建築的年代和風格,而是通過對這些建築所承載的生活氣息的描繪,讓讀者仿佛能親身走進其中。我讀到關於那些高門大戶、飛簷鬥拱的宅邸,也讀到那些臨街而建、樸實無華的店鋪。作者描繪瞭院牆斑駁的痕跡,庭院裏盛開的海棠,以及陽光透過雕花窗欞灑下的光影,這些細節無不充滿瞭詩意,讓我在閱讀中能夠感受到老北京建築的獨特韻味和曆史的沉澱。 令我尤為驚嘆的是,書中對老北京的市井百態的描繪,簡直如同電影畫麵般呈現在我眼前。作者不僅描寫瞭街頭的景象,更深入到瞭那些隱藏在巷陌深處的細節。我仿佛看到瞭挑著擔子的叫賣聲,小販們手中搖晃的各種商品,以及那些在路邊休憩、談笑的老人們。作者用生動的筆觸,捕捉到瞭每一個微小的瞬間,將那些早已消失的市井生活場景,以一種栩栩如生的方式復活。這種對於生活細節的關注,正是老北京獨特魅力的體現。 關於老北京的飲食文化,書中可謂是淋灕盡緻。我一直對京味兒美食情有獨鍾,而這本書則將這種情懷推嚮瞭新的高度。作者不僅介紹瞭炸醬麵、爆肚等經典菜肴,更挖掘瞭一些如今已不常見的傳統小吃。她詳細描述瞭食材的來源、製作的過程,以及這些食物在老北京人心中的地位。讀到關於豆汁兒的段落,作者不僅描寫瞭它的味道,更講述瞭它與北京人生活方式的緊密聯係,以及那些關於豆汁兒的有趣傳說。這種將美食與文化、生活緊密結閤的描寫,讓我對老北京的飲食有瞭更深刻的認識。 書中對於老北京的禮儀和交往方式的解讀,也讓我受益匪淺。作者講述瞭“見麵打招呼”的規矩,以及“送禮”的講究。她描繪瞭老北京人之間那種相互尊重、禮尚往來的交往模式,這種模式在快節奏的現代社會中顯得尤為珍貴。通過對這些禮儀的介紹,我更能體會到老北京人那種溫厚、豁達的性格,以及他們對於人際關係的重視。 讓我頗感觸動的是,作者在書中對老北京的傳統技藝和手工藝的介紹。她描繪瞭那些曾經為北京這座城市增添光彩的匠人,如製作風箏的師傅、雕刻玉器的工匠、繪製臉譜的藝人等等。作者用充滿敬意的筆觸,講述瞭他們的技藝傳承和創作過程,讓我看到瞭這些傳統技藝所蘊含的智慧和匠心。這些技藝,不僅是物質的創造,更是精神的傳承。 本書的另一大亮點在於,作者對老北京的市井諺語和民俗文化的解讀。這些諺語,如同老北京生活的百科全書,蘊含著生活的智慧和哲理。作者通過生動的解釋,讓我理解瞭這些諺語背後的文化內涵,也感受到瞭老北京人樂觀嚮上、豁達開朗的生活態度。這些民俗文化,構成瞭老北京獨特的精神氣質。 令我印象深刻的是,作者在書中對老北京的一些特殊場所,如茶館、書場、戲園子的描寫。她描繪瞭這些場所的熱鬧景象,以及在那裏發生的故事。茶館裏的人們,談天論地,品茗閑聊;書場裏說書人抑揚頓挫的講述,吸引著聽眾;戲園子裏觀眾的叫好聲,與演員的錶演交織在一起。這些場所,是老北京人重要的社交和娛樂空間,也是文化傳承的重要載體。 我特彆贊賞作者在書中對老北京“鬍同文化”的深入剖析。她不僅僅是描述鬍同的名稱和位置,更是挖掘瞭鬍同裏的人文故事、鄰裏關係以及生活方式。她描繪瞭鬍同裏孩子們玩耍的場景,老人們納涼閑聊的情景,以及那些充滿煙火氣的傢庭生活。這些描繪,讓我感受到鬍同不僅僅是建築,更是老北京人心中最溫暖的歸宿。 總而言之,《帶著文化遊名城:老北京記憶》是一本充滿溫度的書。它以一種飽含深情的視角,帶領讀者走進老北京的生活,感受那份獨特的文化魅力。這本書不僅僅是對老北京的迴憶,更是對中華傳統文化的一種珍視和傳承。我強烈推薦給所有熱愛曆史、熱愛文化的朋友。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有