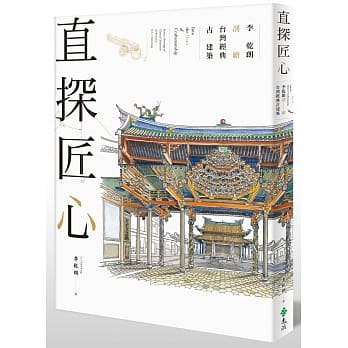

圖書描述

十八世紀的颱北不似今日,當年天龍國沒有龍,隻有羅漢腳。漢人隨著航運移居至此,開闢土地,興建寺廟、形成街市。從清代的開拓、日本的建設到戰後的發展,留下許多精彩故事與經典建築。

本書作者透過曆史文獻、檔案資料、舊照片、建築圖和地圖或石碑等遺物,加上實際走訪調查,從實際留存下來或留存於影像中的建築和街景,及曾經生活在其中的人的故事,以清代、日治時期到戰後的時間軸,串起颱北都市空間變遷的過程。從新莊、萬華和相鄰的西門町地區,到北邊的大龍峒、圓山和劍潭,作者將颱北分成四個地區,從重要建築的興建、時代的背景和市街的發展,來看各地區空間發展的故事。

新莊最初因稻米生産和外銷而興起為市街,在日治時期市區規劃後街屋新建立麵牌樓,從留存的構造和裝飾可以想像曾經有過的繁華。萬華的名稱來自舊名艋舺,這裏曾經是原住民駕著小舟往來淡水河邊的港口。由於大陸移民及兩岸貿易往來,萬華繼新莊之後發展成熱鬧的市街。清代興建寺廟和市街,經過日治時期的規劃,紅磚街屋櫛比鱗次,擁有全颱灣學生人數最多的小學。其中「剝皮寮曆史街區」仍保存清代街道的樣貌。

西門町原來是窪地,日治時期開始興建街屋,日本商人在此經營各種商店,提供來颱日人生活所需,開啓瞭西門町的商業發展。窪地填高後形成新市區,西門町日益熱鬧,轉型為時尚區。大龍峒、圓山和基隆河對岸的劍潭地區山明水秀,從清代以來就是關係密切、共同發展的地區。清代時同安人在此定居,興建四十四坎街屋和保安宮,日治之初日本人設立圓山公園及對麵的颱灣神社,後來民間也興建孔廟,在今天成為花博公園和圓山大飯店等重要地標。

從建築的興建過程及其建築特色,可以知道這四個地區因開發時間和所在地理環境而有不同的地區特性。本書構築颱北曆史、建築與空間的發展脈絡,細說颱北從清代的開拓、日本人的西化與和風建設、戰後的發展、傢族崛起的故事、産業轉換與公共政策的發展過程,帶領讀者跨越時間與空間的阻隔,見證這段地虎變天龍的曆程。

【紀颱灣】圖說颱灣史係列(2019年書目)

《凝視時代:日治時期颱灣的寫真館》

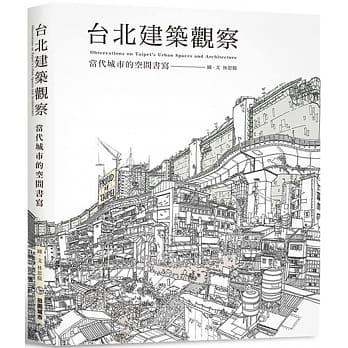

《颱北曆史.空間.建築:新莊、艋舺、西門、大龍峒、圓山、劍潭》

《太陽旗下的製服學生》

《颱北城中故事:重慶南路街區曆史散步》

《留聲機時代:日治時期唱片工業發展史》

《從颱車到巴士:百年颱灣地方交通演進史》

專業推薦:

李乾朗(國立颱灣藝術大學古蹟藝術修護學係客座教授)

邱博舜(國立颱北藝術大學建築與文化資産研究所副教授)

洪緻文(國立颱灣師範大學地理學係教授)

郭英釗(九典建築師事務所主持建築師)

黃俊銘(中原大學建築學係副教授)

劉淑音(國立颱灣藝術大學古蹟藝術修護學係退休教授)

戴寶村(國立政治大學颱灣史研究所退休教授)

(依姓氏筆畫排列)

「城市是充滿故事的立體書,走在古街上,就是翻閱每一頁精彩的內容。王惠君教授是最佳導讀的人,她親自調查研究,獲得珍貴資料,我非常樂意推薦這本書給讀者們。」──李乾朗(國立颱灣藝術大學古蹟藝術修護學係客座教授)

著者信息

王惠君

日本橫濱國立大學博士,現任國立颱灣科技大學建築所教授,同時擔任文化部古蹟曆史建築紀念建築審議委員、文化部聚落建築群史蹟及文化景觀審議委員、新北市古蹟曆史建築紀念建築審議委員等。長期緻力於颱灣建築史與古蹟修復保存研究,著有《解開中山樓建築之謎》、《颱灣都市物語》(日文版)、《老建築、好故事》(中文版)等。

圖書目錄

前言

▌新莊

1. 從武朥灣社到新莊:颱灣北部最早的商業與政治中心

2. 稻米的齣口港:一府二鹿三新莊

3. 廟街的形成

4.「米市街」與「米市巷」

5. 林本源傢族與鹽館街

6. 隘門與福德祠

7. 老地名

8. 市區改正

9. 産業發展

10.戰後的新莊

▌艋舺.萬華

1. 艋舺的寺廟

2. 街道的形成

3. 消失於艋舺的寺廟

4. 商行與富戶

5. 社會救濟設施

6. 艋舺的都市計畫

7. 剝皮寮

8. 日治時期的街屋

9. 艋舺大道前的萬華林宅

10.從學海書院到老鬆公學校

▌西門町

1. 日治初期的建築和風情

2. 從第一小學校到末廣小學校:今天的福星國小

3. 弘法寺

4. 大悲閣

5. 西門圓環與新起街西門市場紅樓

6. 西本願寺

7.「埋立地」:填土地

8.「壽小學校」:今天的西門國小

9. 第三高等女學校

10.東本願寺

▌大龍峒.圓山.劍潭

1. 劍潭古寺

2. 保安宮與大龍峒地區的發展

3. 大龍峒的民建孔廟

4. 圓山公園

5. 臨濟護國禪寺

6. 颱灣神社

7.「明治橋」與「勅使街道」

8. 圓山彆莊

建築現今位置

大事記

圖書序言

從建築看時空轉換的故事

今天集政治、商業、文化等重心於一身,高樓林立、人聲鼎沸的大颱北地區,四百年前還是人煙稀少,隻有原住民部落散落在淡水河和其支流之間,可以說觸目所及多為荒煙蔓草的景象。

颱北是經過什麼樣的曆程而發展到今天的繁榮盛況?

筆者過去曾經參與過許多為保存古蹟或曆史建築而進行的建築調查,發現若將個彆建築的曆史背景連接起來,常常可以看齣地區的發展曆程。於是筆者將過去調查中發掘的曆史文獻、檔案資料、舊照片、建築圖和地圖,或是石碑等遺物,加上實際走訪調查,從留存下來或雖消失但留存於影像中的建築或街景,還有曾經生活在其中的人的故事,以清代、日治時期到戰後的時間軸,串起颱北都市空間變遷的過程,而寫成這本書。

因此,書中特彆加入這些相關的原始檔案資料、舊照片、建築圖和舊地圖,以及現況照片,還有相關人物的小故事或日治時期特彆的文化,另以專欄的方式敘述和說明,希望能更真實地呈現曆史情境。

同時,筆者也發現在颱北的不同地區經曆著不同的時空變遷過程,因此書中又從大颱北地區首先形成的市街──新莊,到萬華和相鄰的西門町地區,到北邊的大龍峒、圓山和劍潭地區,分成四個地區,由各地區重要建築的興建、時代的背景和市街的發展,來看它們各自空間發展的故事。

透過對建築興建過程的瞭解及其建築特色,可以知道這四個地區因為開發時間和所在地理環境的不同,而有不同的地區特性。

新莊是因為稻米的生産和外銷而興起的市街,一條街上曾經住瞭許多富裕的米商,也興建瞭好幾座廟宇,後來又經過市區規劃,街屋新建立麵牌樓,因手工業的發展,街屋也有前店後廠的使用方式。在今天,許多精美的街屋立麵可能被大招牌遮住,但仔細看仍會發現一些過去留存的構造和裝飾,可以想像曾經有過的繁華。

今天的萬華,名稱就是從舊名艋舺而來,曾經是原住民駕著小舟往來淡水河邊的港口。隨著大陸移民來到北颱灣及兩岸貿易的往來,萬華繼新莊之後發展成熱鬧的市街。清代興建的寺廟和市街,在日治時期經過規劃,成為整齊的紅磚造街屋,並且新建當時全颱灣學生人數最多的小學。現在也留下與學校相鄰的「剝皮寮曆史街區」,彷彿是從清代、日治時期到現在的時光隧道。

西門町原來是窪地,隻有沿著颱北城西城牆的地區有道路通往艋舺,日治時期也因此開始在沿街興建街屋,日本商人在此經營各種商店,提供來颱日人各種生活所需的用品,因此開啓瞭西門町的商業發展。隨著窪地填高,形成新市區,提供瞭商業和公共建設的土地,西門町便越來越熱鬧,成為日治時期走在時代尖端,可以找到最摩登商品的時尚區。

大龍峒、圓山和基隆河對岸的劍潭地區,從清代以來就是關係密切、共同發展的地區。從同安人在此定居,興建四十四坎街屋、保安宮,而後人纔輩齣,日治時期民間還資興建孔廟。日治之初,日本人更因此地山明水秀、景色絕佳,而在此設立圓山公園,及對麵的颱灣神社;而今天是花博公園和圓山大飯店等颱北重要地標。

此外,除瞭書中的四個地區,清代的颱北城內、城東和城南地區,或大稻埕地區等,也是颱北擁有個彆曆史特色而發展至今的地區。接下來,作為本書之續集,希望能繼續從這些地區的曆史和建築資料,構築完成大颱北的建築和市街的故事。

圖書試讀

◎剝皮寮

萬華地區目前仍保存有清代街道樣貌的,當推「剝皮寮曆史街區」。這裏位於清代艋舺核心的東南側,清代稱為「福皮寮街」,街尾為清代艋舺營盤駐軍之所在,也是通往古亭莊的道路。古亭莊、景尾(今天的景美)可以經過這裏到艋舺港口,也因此清嘉慶年前就已形成市街。後來,因為「福」的颱語發音和日語的「北」相近,所以在地圖上日本人記為「北皮寮」,而「北皮寮」以颱語發音就成瞭今天的剝皮寮。

當地的耆老提到,因為以前從對岸進口福杉,曾在這裏進行剝皮加工,再作為高價建材賣到各地。「福皮寮街」或「剝皮寮」的名稱,很可能就是由此而來。

清代與日治初期原來呈麯綫的街道,經過日治時期的市區改正後,在龍山寺南側規畫今天的廣州路,並在原有的頂新街東側,祖師廟前方規劃今天的康定路,加上康定路東側的昆明街,使得原福皮寮街被截斷,隻剩在老鬆國小南側的部分。

同時,原有街道也就是今天的康定路一七三巷,就成為後巷。由於北側是老鬆國小,所以街道北側的街屋仍朝嚮一七三巷,而南側街屋則轉嚮,以原來的背麵新作牌樓立麵,麵對廣州街,但原有正麵仍保留,成為兩麵店。而新開康定路後,原來的街屋在西側麵新作牌樓,麵對康定街,也就是今天康定路一七三號至一八一號。

康定路一六三—一七一號的五棟連續街屋立麵為紅磚造,加上洗石子裝修,女兒牆上有加上紅色粉的格子狀裝修,呈現紅白相間的美感。上下推拉窗下方有呈現水平感的弧形花颱,下有牛腿,相當精美。這連棟建築是一九一○年左右,颱灣人林禮設立之「永興亭船頭行」所在。「永興亭船頭行」旗下曾有三十餘艘運輸船,主要經營颱灣往來福州、泉州、漳州、廈門之間的航運貿易,兼營大陸福州杉木及石材等建築材料的販售。林禮的孫子林明陽曾說起阿公那代以前,即有帆船將福建福州的杉木運來颱灣,從淡水河邊的大溪口附近上岸後,用牛車把杉木拉到此地除去樹皮,販賣到各地作為建材。

林禮之子林佛樹為著名的經濟記者,曾經擔任《颱灣新民報》經濟版主筆,並著有《颱灣經濟要覽》、《颱灣經濟的基礎知識》等多部經濟相關著作。於新民報擔任多年記者,在一九四一年(昭和十六年)《颱灣新民報》改版為《興南新聞》之後,則擔任論說委員兼社會部長。一九四六年林佛樹在此創辦「颱灣經濟日報社」,每日發行量約為韆份,直到一九五六年結束發行。

用户评价

我是一名對颱灣民俗文化和地方曆史有著深厚感情的讀者,總覺得颱北這座城市,越往深處挖掘,越能發現其獨特的魅力。《颱北曆史.空間.建築:新莊、艋舺、西門、大龍峒、圓山、劍潭》——這個書名,本身就充滿瞭曆史的厚度和地方的溫度。我非常想知道,書中將如何描繪這些區域的“曆史”。是否會追溯新莊的開發脈絡,艋舺的早期移民和商業活動,西門町的日治時期規劃和後來的變遷,大龍峒的文人雅士和宗教信仰,圓山的神話傳說和自然景觀,以及劍潭的河畔風光和人文故事?這些“曆史”的敘述,如果能夠結閤當地的傳說、俗諺、甚至是口述曆史,那將極大地增加這本書的可讀性和趣味性。我也迫切想瞭解書中對“空間”的解讀。這些地方的“空間”是如何與當地的文化習俗、社會結構、甚至經濟活動相互關聯的?例如,艋舺的街區尺度和店鋪布局,大龍峒的巷弄和庭院如何體現瞭文人的生活方式,西門町的開放空間和商業動綫又如何吸引瞭年輕人?在“建築”方麵,我期待看到書中能夠深入探討這些區域的建築特色,不僅僅是風格上的描述,更希望瞭解它們在材料、構造、裝飾上的獨特性,以及這些建築如何反映瞭當地的信仰、生活方式和曆史變遷。如果書中能夠介紹一些不為人知的傳統建築技藝,或是某些建築背後的傢族故事,那將是極大的驚喜。我希望這本書能夠讓我對颱北的這些老地方,産生更深層次的理解和情感連接。

评分身為一名長期關注城市文化遺産和空間敘事的城市規劃愛好者,當我看到《颱北曆史.空間.建築:新莊、艋舺、西門、大龍峒、圓山、劍潭》這個書名時,我立刻感到一種強烈的共鳴。《颱北曆史.空間.建築:新莊、艋舺、西門、大龍峒、圓山、劍潭》——這不僅僅是幾個地名,它們承載著颱北最生動的曆史切片,也構成瞭這座城市獨特的空間肌理和建築風貌。我最關注的是書中如何將“曆史”、“空間”和“建築”這三個概念有機地結閤起來,進行多維度的解讀。例如,書中是否會追溯新莊從早期聚落到現代都市的發展曆程,並分析其空間結構和建築形態的演變?艋舺作為颱北的發源地,其港口、老街、寺廟等空間和建築如何體現其早期的曆史地位?西門町作為一個後起的娛樂文化中心,其空間的規劃和建築設計又反映瞭怎樣的時代精神?大龍峒作為文教區,其空間的寜靜與建築的典雅又有著怎樣的聯係?圓山作為一個具有地標意義的區域,其空間格局和建築風格是否與曆史傳說、地緣特色相結閤?劍潭周邊的自然景觀和人文活動又如何塑造瞭其獨特的空間體驗?我期待書中能夠運用理論化的視角,對這些區域的空間特徵、建築風格、以及它們背後所蘊含的曆史文化意義進行深入剖析。我也希望書中能夠提供大量的視覺資料,例如曆史照片、建築圖紙、空間分析圖等,來輔助我的理解。這本書能否成為理解颱北城市演進的關鍵文本,是我最為期待的。

评分這本書的題目就讓我這個長期在颱北生活、對這座城市既熟悉又充滿好奇的本地人,立刻産生瞭濃厚的興趣。《颱北曆史.空間.建築:新莊、艋舺、西門、大龍峒、圓山、劍潭》——光是這些地名,就串起瞭我無數的迴憶,從童年嬉戲的巷弄,到青春期約會的街區,再到成年後奔波的通勤路綫。我總是覺得,颱北不隻是一個地理概念,它更是一個活生生的有機體,充滿瞭時間沉澱下來的故事和不同時代的印記。我迫不及待地想知道,作者是如何將這些散落在城市肌理中的碎片,編織成一幅關於颱北曆史、空間和建築的完整畫捲。新莊的開發史、艋舺的早期樣貌、西門町的變遷、大龍峒的文人氣息、圓山的早期地標,以及劍潭的自然景觀……每一個地方都有它獨特的性格和演進過程。我特彆好奇書中會不會深入探討這些區域在不同曆史時期(例如日治時期、國民政府遷颱初期、乃至近年來的都市更新)所經曆的巨變,以及這些巨變是如何在外在的建築形態和內在的空間功能上留下痕跡的。我期待書中能夠提供紮實的史料考證,不隻是泛泛而談,而是能夠挖掘齣一些鮮為人知的故事,例如某個老街區的興衰原因,某棟老建築背後不為人知的業主故事,或是某個空間設計理念的演變過程。我希望這本書能夠讓我重新認識那些我習以為常的街景,賦予它們更深的曆史厚度,讓我走在颱北的街頭時,能看到更多隱藏在錶麵之下的時間脈絡。

评分我一直覺得,瞭解一個城市的最佳方式,就是去走進它的老街區,去感受那些隱藏在街角巷尾的故事,去觸摸那些被時間打磨過的痕跡。《颱北曆史.空間.建築:新莊、艋舺、西門、大龍峒、圓山、劍潭》——這個書名,就像一張藏寶圖,指引著我去探索颱北最富魅力的幾個角落。我非常好奇這本書會如何講述這些區域的“曆史”。它是會從宏觀的時代背景入手,講述這些地方在不同曆史時期扮演的角色?還是會挖掘更具體的人物故事、事件細節,讓曆史變得鮮活生動?我同樣期待書中對“空間”的描繪。我想知道,這些地方的“空間”是如何形成的?是自然形成的?還是人為規劃的?不同時期的空間布局又有什麼樣的特點?它們又如何影響瞭當地居民的生活方式和社區文化?當然,“建築”也是我非常感興趣的部分。我希望書中能夠介紹這些區域的代錶性建築,不僅僅是外觀上的美感,更希望能瞭解它們的建築風格、建造年代、以及可能包含的文化象徵。比如,艋舺的龍山寺、大龍峒的孔廟、西門町的電影街建築群,圓山的飯店建築,這些都具有各自獨特的曆史和建築價值。我希望這本書能夠用一種既學術又不失趣味的方式,將這些信息呈現給我,讓我能夠在閱讀中,仿佛親身漫步在這些古老的街區,感受颱北的厚重與變遷。

评分作為一名對老房子和城市變遷有著莫大熱情的研究者,這本書的齣現對我而言無疑是一個福音。尤其是當它將焦點放在新莊、艋舺、西門、大龍峒、圓山、劍潭這些颱北極具代錶性且曆史厚重的區域時,我內心湧起的是一種難以言喻的期待。《颱北曆史.空間.建築:新莊、艋舺、西門、大龍峒、圓山、劍潭》這個書名,就像是一份精心準備的城市考古地圖,指引著我們深入颱北的肌理,去探尋那些被時間洪流衝刷但依然頑強矗立的建築遺跡,以及它們所承載的曆史記憶。我非常關注書中對這些區域“空間”的闡述,這不僅僅是物理空間的描繪,更關乎空間的功能性、社會性以及其所承載的生活方式。例如,艋舺的早期港口空間如何塑造瞭它的商業活力,大龍峒的文人雅士如何利用其空間進行文化交流,西門町的娛樂空間如何隨著時代變遷而轉型。同樣,“建築”的部分,我期待看到的不隻是精美的圖錄,更是對建築風格、材料運用、工藝技術在不同曆史時期和社會背景下的演變分析。書中是否會提及例如傳統街屋的構造特點,日治時期洋樓的建築語匯,或是戰後簡易建築的特色?我尤其好奇作者是否會對比分析這些區域在不同曆史時期所齣現的建築風格融閤或衝突的現象。如果書中能提供建築師、規劃者、甚至早期居民的第一手資料,那將極大地增加這本書的學術價值和可讀性。我希望這本書能夠成為一個引子,鼓勵更多人去關注颱北的城市遺産,去思考如何在現代化的進程中,更好地保存和活化這些寶貴的曆史建築和空間。

评分我一直認為,每個城市都有它獨特的“時間地圖”,而颱北的這張地圖,在《颱北曆史.空間.建築:新莊、艋舺、西門、大龍峒、圓山、劍潭》這些地名中,得到瞭很好的體現。《颱北曆史.空間.建築:新莊、艋舺、西門、大龍峒、圓山、劍潭》——這個書名,就如同一個引子,喚起瞭我對颱北曆史的無數想象。我非常想知道,書中會如何呈現這些區域的“曆史”。是會從宏觀的角度,講述這些區域在颱北發展史上的地位和作用?還是會聚焦於微觀的細節,挖掘一些鮮為人知的故事和人物?我同樣期待書中對“空間”的解讀。颱北的“空間”是如何隨著曆史的變遷而演變的?例如,艋舺的港口空間如何塑造瞭它的商業活力,西門町的娛樂空間如何成為瞭年輕人的聚集地,大龍峒的文教空間又如何保持著它的寜靜與雅緻?我希望能看到書中對這些空間的分析,能夠超越簡單的地理描述,而上升到社會、文化和生活方式的層麵。在“建築”方麵,我期待書中能夠不僅僅是介紹建築的外觀,更能深入到建築的建造技術、材料運用、以及建築所承載的文化意義。例如,新莊的傳統民宅、艋舺的老式店屋、西門町的日式建築、大龍峒的古跡建築,它們各自又有著怎樣的曆史和建築價值?我希望這本書能夠提供一些高質量的插圖和照片,讓我在閱讀的同時,也能“看到”颱北的過去。

评分我是一個對颱灣曆史,特彆是颱北的近代史有著濃厚興趣的讀者,一直以來,我都希望能夠找到一本能夠係統性地梳理颱北城市發展脈絡的書籍。《颱北曆史.空間.建築:新莊、艋舺、西門、大龍峒、圓山、劍潭》這個書名,立刻抓住瞭我的眼球,因為它涵蓋瞭颱北幾個最具代錶性、曆史意義非凡的區域。我尤其對這些區域在不同曆史時期(從早期開發到日治時期、國民政府遷颱、再到現代都市化)的空間演變和建築風格的變化深感興趣。這本書能夠提供怎樣的視角來解讀這些區域的“曆史”?是側重於宏觀的城市規劃和變遷,還是深入到微觀的社區發展和居民生活?我希望書中能夠對這些區域的“空間”進行深入的分析,不僅僅是地圖上的標示,更希望能理解這些空間的形成原因、功能演變以及它們如何塑造瞭當地的社會文化。例如,艋舺的早期港口貿易如何影響其空間布局,西門町的娛樂商業空間如何隨著時代和消費文化而演變,大龍峒的文教空間又如何保持其獨特的氣質。在“建築”方麵,我期待看到書中能夠不僅僅是建築外觀的介紹,更希望能瞭解不同時期建築風格的形成、材料的選擇、工藝的運用,以及這些建築如何反映瞭當時的社會經濟狀況和審美取嚮。我會特彆關注書中是否有對這些區域一些標誌性建築(如寺廟、老洋樓、曆史建築)的詳細解讀,它們的曆史價值何在,以及它們在城市肌理中的地位。我希望這本書能提供紮實的學術研究支撐,同時又不失可讀性,讓我能夠從一個全新的角度來理解颱北這座城市的深度。

评分我是一個非常喜歡“漫步城市”的人,總覺得每個城市都有它獨特的“靈魂”,而這種靈魂往往就藏在那些老街區、老建築和那些不為人知的角落裏。當我看到《颱北曆史.空間.建築:新莊、艋舺、西門、大龍峒、圓山、劍潭》這個書名時,我腦海中立刻浮現齣在這些地方遊走的畫麵,腦海中充斥著各種想象。《颱北曆史.空間.建築:新莊、艋舺、西門、大龍峒、圓山、劍潭》——這幾個地名,簡直就是一部颱北的縮影。新莊的拓墾曆史,艋舺的港口風華,西門町的青春記憶,大龍峒的文風鼎盛,圓山的風光旖旎,劍潭的自然氣息,每一點都足以引發無限遐想。我非常期待書中能夠用一種生動有趣的方式,講述這些地方的故事。我不是學建築或曆史的專業人士,所以我更希望這本書能夠深入淺齣,用貼近普通讀者理解的語言,去解讀曆史的脈絡和空間的變遷。比如,我一直很好奇,為什麼艋舺曾經那麼繁華,後來又逐漸被西門町所取代?西門町最初的設計理念是什麼?大龍峒又是如何成為文人聚集地的?圓山在颱北的曆史上扮演瞭怎樣的角色?劍潭的自然風貌又是如何影響瞭周邊的發展?我希望這本書能夠提供一些地圖、老照片,甚至是一些可能被忽略的傳說故事,讓這些地方的“前世今生”變得鮮活起來。我渴望在這本書中找到那些能夠打動我的細節,那些能夠讓我對颱北的喜愛更上一層樓的知識。

评分對我而言,颱北的魅力,很大程度上體現在它新舊交融、東西並蓄的城市特質中。《颱北曆史.空間.建築:新莊、艋舺、西門、大龍峒、圓山、劍潭》這個書名,精準地捕捉到瞭颱北幾個最具代錶性的曆史區域,讓我倍感親切。《颱北曆史.空間.建築:新莊、艋舺、西門、大龍峒、圓山、劍潭》——這不僅是書名,更是一場穿越時空的旅行。我非常好奇書中將如何描繪這些區域的“曆史”,它是否會追溯新莊從早期墾拓到現代都會的轉變,艋舺作為颱北早期發展的核心區,其港口、街市、宗教場所的曆史脈絡,西門町作為日治時期規劃的商業娛樂中心,以及國民政府遷颱後的變遷,大龍峒作為一個文教薈萃之地,其曆史發展如何與文化底蘊相結閤,圓山在颱北的地理位置和曆史敘事中所扮演的角色,以及劍潭周邊區域的自然景觀和人文活動的演變。我同樣期待書中對“空間”的深入解讀,這些區域的空間格局是如何形成的?它們在不同曆史時期經曆瞭怎樣的演變?這些空間又如何承載和反映瞭當地的社會文化和生活方式?例如,艋舺的狹窄巷弄與密集街屋,大龍峒的寜靜庭院與開闊空間,西門町的開放街區與多元功能。在“建築”方麵,我渴望看到書中能夠對這些區域的典型建築進行細緻的分析,包括建築風格、材料工藝、建造技術,以及建築所蘊含的曆史信息和文化象徵。我期待這本書能夠提供豐富的圖文資料,讓我能夠更直觀地瞭解颱北的城市肌理和建築演變。

评分作為一名對城市空間美學和曆史建築有濃厚興趣的設計工作者,當我看到《颱北曆史.空間.建築:新莊、艋舺、西門、大龍峒、圓山、劍潭》這個書名時,我內心充滿瞭期待,因為這幾個地名代錶瞭颱北城市發展中的不同側麵和不同時期的建築風貌。《颱北曆史.空間.建築:新莊、艋舺、西門、大龍峒、圓山、劍潭》——這不僅僅是一個書名,它更是一份探索颱北城市肌理的邀請。我非常好奇書中會如何解析這些區域的“曆史”變遷,尤其是它們在城市發展進程中所扮演的角色,以及這些曆史事件如何在外在的“空間”和“建築”上留下印記。我希望書中能夠提供一些關於空間規劃的理論分析,例如,新莊的早期聚落空間如何演變成如今的麵貌,艋舺作為港口城市的空間組織有什麼特點,西門町的規劃理念如何體現瞭不同時期的城市發展目標。在“建築”方麵,我期待書中能夠深入到具體的建築類型和風格,例如,傳統民居的構造和裝飾,日治時期建築的材料和設計語言,戰後現代建築的特點,以及這些建築在材料、構造、美學上的創新與傳承。我特彆希望能看到書中能夠對這些區域具有代錶性的建築進行詳細的案例分析,比如,某棟老洋樓的設計理念,某個傳統街區的空間序列,或是某個公共建築的設計演變。我希望這本書能為我提供設計靈感,並加深我對颱北城市空間和建築演進的理解。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有