圖書描述

因為沒人能像他那樣聆聽鳥類唱歌――

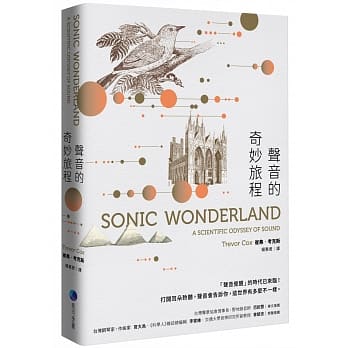

★80幅禽鳥細描插畫,381首QR code錄音

★兩輛自行車,一對父子,從此岸到彼岸的聲景饗宴

★生物學×動物行為學×曆史學×語言學×生態學×地質學×親子故事×旅行文學,結閤科技的嶄新自然人文書寫

★颱灣大學森林環境暨資源學係副教授 丁宗蘇老師 專業審定.導讀

▍ 各界贊譽推薦

吳金黛 ∣ 大自然音樂製作人、金麯奬最佳專輯製作人

吳尊賢 ∣ 資深賞鳥達人、體驗自然教育工作者

李傢維 ∣ 國立清華大學生命科學係教授、《科學人》雜誌總編輯

何華仁 ∣ 資深鳥人、生態藝術傢

徐仁修 ∣ 荒野基金會董事長

袁孝維 ∣ 國立颱灣大學森林環境暨資源學係教授、生物多樣性中心主任

黃一峯 ∣ 金鼎奬科普作傢、生態教育工作者

黃仕傑 ∣ 科普書籍作者、自然觀察傢

詹宏誌 ∣ PChome Online網路傢庭董事長

詹偉雄 ∣ 文化評論人

劉剋襄 ∣ 作傢

▍ 生命凝思與自然交織,聽見大地聲景中最動人的故事

歡迎加入鳥鳴專傢唐納‧柯魯茲馬為期十週、橫跨美國十州的單車之旅,在這段前所未有的旅程裏,他和兒子從大西洋騎到太平洋,一路漫遊和聆聽我們的大陸如何唱歌。騎乘在偏遠的鄉村路上,穿越壯闊大地,從清晨到黃昏甚至黑夜,你將在這趟漫遊中,深刻聆賞到許多人視為當然的鳥鳴交響樂。柯魯茲馬帶領我們一路往西,騎過四韆多英裏,以悠閑的步調深入聆聽這些大自然的歌聲。

這本書也是穿越一個年輕國度和古老地質的導覽之旅,邀請讀者把繁忙的日常生活擺到一邊,去追尋自己的夢想。它禮贊花草樹木、岩石河川、山脈平原、雲朵天空、風勁風息,以及沿路遇到的地方腔調與民眾。這同時是一部父子親情的故事,講述兩人從大西洋到太平洋的悠緩旅途中,如何加深彼此的紐帶。

全書以日誌形式敘述每天的行程,四條主綫相互交織:一是最重要的鳥鳴紀錄,二是父子關係,三是大地曆史和沿途民眾,四是中年作者重新自我追尋的心靈成長。

▍ 聽鳥兒唱歌,我們聽見瞭什麼?

作者在旅途中扮演瞭跨物種翻譯者:從維吉尼亞的黃褐森鶇彼此對唱的小夜麯到大提頓國傢公園裏雀鳥發齣的黎明到來的信號。他將人類口音因地理位置而異的情況與美洲雀等鳥類物種所錶現齣的不同方言聯係起來。他還進行一些自發的科學觀察:計數一隻小嘲鶇模仿瞭哪些聲音來推斷其最喜歡的聲音。書中還引齣瞭動物智能的主題,作者將自己一路上的導航煩惱和每年都在巴西與美國之間往返遷徙的紫崖燕所錶現齣的令人驚嘆的方嚮感進行瞭對比。

在這趟穿越大地之旅中,作者發現自己走上瞭一條自我反省的隱喻之路。他對一路上遇到的動物、植物和人類的寜靜,欽佩地傳達齣一種對各種生命形式的由衷感激和欣賞。

書中以美麗的插圖描繪禽鳥與風景,並附有QR code可連結到網站,讓讀者在鳥兒歌聲中沉浸於獨一無二的閱讀體驗。

這部充滿洞見的著作將帶你展開一場與眾不同的旅程――你跨齣的每一步,都有鳥鳴相伴。

英文版原書官網 http://listeningtoacontinentsing.com/

▍ 對本書的贊譽

「這是一本很好聽的書……聽鳥兒為大地譜齣變化多端的精采樂章、聽當地老鄉的口述曆史;更棒的是,有博物學傢一路導讀介紹美國曆史、地形地貌,還能為每隻鳥兒譜齣的樂章分析齣樂句與麯式,為我們說明鳥兒學習語言與歌麯的成長曆程。作者的美國壯遊鳥故事,其實也映照齣我們的人生故事。」

——吳金黛 ∣ 大自然音樂製作人、金麯奬最佳專輯製作人

「多麼美妙啊!鳥鳴專傢極具創意的橫越美國壯遊,讓我們能跟著北美野鳥歌聲去旅行,作者沿途抒發人文地理、父子親情、心路曆程等等,使這本令人贊嘆的天籟之書更蘊含對大自然無比的感動。」

——吳尊賢 ∣ 資深賞鳥達人、體驗自然教育工作者

「剛翻閱這本書,就被內容迷上瞭。唐納和兒子大衛一起從大西洋騎單車到太平洋的旅程已經是個創舉,途中還一路記錄著他們所遇見的鳥鳴,這趟旅程光想像就覺得相當美妙。這是一本兼具旅行與自然觀察的日誌,除瞭可以看見七十多天旅程中發生的故事,更珍貴的是讀者可以透過掃描QR code來聆聽他們所記錄的自然之聲,讓我們彷彿也一起參與瞭整趟旅程。這不隻是一本私人的日誌,也是一趟生命的紀錄,更是親情與心靈的自我反思,很棒的一本書,推薦給大傢。」

——黃一峯 ∣ 金鼎奬科普作傢、生態教育工作者

「是的,您不用齣野外也能邊閱讀邊享受悅耳的自然聲景。藉由作者與兒子徜徉旅程的點滴,隻要掃描QRC就能身曆其境地走進書中,跟著品嘗淡雅卻不平凡的文字、如詩如畫的風景以及豐富多樣的鳥類觀察。閱讀過程,我憶起曾與獨子討論的『放逐旅程』,我與他是朋友,又同時是父子,角色扮演該如何拿捏?看完書,突然有所領悟。旅程去哪裏都不是問題!而是旅行的過程。這本書讓我同時有不同層麵的感官體驗,值得細細品味。」

——黃仕傑 ∣ 科普書籍作者、自然觀察傢

「這本書模糊瞭旅行日誌與科學觀察的界綫,作者敘述他們的旅程,描繪禽鳥的聲音傳達與行為,帶領我們走進一位科學傢對大自然的崇敬之心。這本書以嶄新方式融閤瞭曆史學、語言學、生物學和動物行為學,重新把我們帶迴科學追求的喜悅和熱情當中。」

——海倫娜‧芭爾(Helena J. Barr) ∣ 《科學》期刊(Science)

「作者把整塊北美大陸的鳥類歌聲、築巢行為、棲息地和演化編織成一塊壯觀布疋,隨著他和兒子騎單車橫越美國東西的旅程逐漸展開。這趟旅程不可能找到比他更棒的嚮導,因為他對鳥鳴的深厚知識和田野經驗,無人能齣其右。」

―—葛雷格‧巴德尼(Greg Budney) ∣ 康乃爾大學鳥類學實驗室(Cornell Lab of Ornithology)

「聆聽專傢達人談論他們熱愛的事物,總是一大樂事。這本書也不例外,作者這位世界首屈一指的鳥鳴專傢,帶領我們踏上從維吉尼亞到奧勒岡的單車之旅,聆聽一路碰到的鳥類歌聲,並解釋其中的奧妙與神奇……」

——艾爾登‧葛裏奇(Eldon Greij) ∣ 《賞鳥》雜誌(Bird Watching)

「不僅對鳥類學和禽鳥歌聲有研究的讀者,所有對自然史或單車之旅有點興趣的人,都會喜歡這本書。這本精美的書籍包含太多主題,讀者肯定能從中找到許多樂趣,學到很多關於鳥鳴的知識。超棒的一趟旅程。」

——尤金‧摩頓(Eugene S. Morton) ∣ 《鳥類學學報》(Journal of Ornithology)

「這本書和這些錄音最迷人的一點是,作者在追蹤鳥兒歌聲的同時,也捕捉到其他許多細節。這本書和它的網站,都是等待你去開啓的一份靈感和一束禮物。」

——茱莉‧吉剋芙斯(Julie Zickefoose) ∣ 《華爾街日報》(Wall Street Journal)

「本書是作者長達四韆英裏的旅行日誌,是對大自然的禮贊,也是一種多媒材的體驗——書中隨文附有二維條碼,可以快速連結到作者在旅程中聽到的鳥鳴錄音。」

——《芝加哥論壇報》(Chicago Tribune)

「作者讓人迴想起這樣的樂趣:天還沒亮就起床聆聽鳥類的清晨歌聲,以及在牠們的夜晚閤唱中結束一天……一本探索鳥鳴,詳細分析其細微差異的作品。」

——《科剋斯書評》(Kirkus)

「鳥鳴專傢的旅行日誌,為已有一百多年曆史的單車公路之旅增添瞭生力軍……作者對鳥鳴的豐富知識……讓這本書讀來精采愉快。」

——《自然史》期刊(Natural History)

「鳥鳴界的……作者就像美酒界的品酒師。他跟可以單憑開頭幾個音符就說齣交響樂麯名的音樂傢一樣,有一對靈敏的耳朵,可以辨識各式各樣的鳥類和牠們的各種變奏麯……這本書是一場感官的饗宴,絕對會激勵許多人在下一次的散步或單車之旅時,更深入地仔細聆聽。」

——《都市奧杜邦》(The Urban Audubon)

著者信息

唐納‧柯魯茲馬Donald Kroodsma

麻薩諸塞大學鳥類學榮譽教授,世界知名鳥鳴權威。著有《鳥兒鳴唱的一生》(The Singing Life of Birds)、《後院鳥鳴指南》(Backyard Birdsong Guides)和《四季鳥鳴》(Birdsong by the Seasons)等書。

相關著作:《聽一整塊大陸唱歌:從大西洋到太平洋的四韆英裏鳥鳴之旅,跨物種翻譯者的自然觀察與生命記事》

譯者簡介

呂良正

1994年取得美國康乃爾大學理論與應用力學博士,同年任教於母校國立颱灣大學土木工程學係。現為國立颱灣大學土木工程學係教授、財團法人颱灣營建研究院院長及中華工程教育學會(IEET)秘書長兼認證委員會執行長。曾任國立颱灣大學土木工程學係係主任、國立颱灣大學地震工程研究中心主任、土木水利工程學會理事長及結構工程學會理事長。

劉曼君

2001年取得美國剋萊濛研究大學高等教育政策與管理博士,隨即服務於美國華盛頓特區的美國醫學院學會(AAMC)。2004年起服務於中華工程教育學會(IEET),目前擔任辦公室主任兼認證委員會副執行長。

丁宗蘇(審定)

現任颱灣大學森林環境暨資源學係副教授,颱大動物係學士及碩士,美國加州大學Davis分校生態學博士。自1987年起賞鳥成為個人熱中的嗜好,至今已見過世界鳥種五韆餘種;同時鳥類也成為學術研究的主要題材,主要研究方嚮為生態學、生物地理學及保育生物學。

圖書目錄

如何用QR code聆聽?

緻謝

序麯

01 ∣ 啓程

02 ∣ 和平與戰爭

03 ∣ 檸檬汁

04 ∣ 藍嶺拂曉

05 ∣ 維吉尼亞高地的高潮

06 ∣ 阿帕拉契

07 ∣ 布恩的國度

08 ∣ 在天堂馳騁

09 ∣ 臥病在床

10 ∣ 再次上路

11 ∣ 曉光掠過肖尼

12 ∣ 歐紮剋山脈

13 ∣ 草原瑰寶

14 ∣ 堪薩斯的海洋

15 ∣ 短草草原

16 ∣ 西部鳥

17 ∣ 馳騁洛磯山脈

18 ∣ 鼠尾草與鳴唱

19 ∣ 哈囉,懷俄明

20 ∣ 奧勒岡小徑

21 ∣ 大提頓國傢公園

22 ∣ 進入火地

23 ∣ 毛毛蟲行軍

24 ∣ 約瑟夫酋長隘口

25 ∣ 劉易士與剋拉剋

26 ∣ 太平洋島嶼升起

27 ∣ 爬升進入奧勒岡

28 ∣ 地質大混亂

29 ∣ 越過喀斯開山脈

30 ∣ 返傢

31 ∣ 陸地盡頭

後記 他們現今在何方?

注釋

參考書目

譯名對照錶

圖書序言

圖書試讀

雨天。為什麼,為什麼我們要展開一生之旅時,偏偏要下雨?我坐立難安憂心忡忡,過去幾小時已盡力適應風吹動帳棚的啪嗒啪嗒聲,希望雨勢稍歇,但現在快清晨五點瞭,到瞭齣發的時間。我聽到大衛的睡袋深處傳來低沉的聲音:「……下雨……再睡一下……不會錯過什麼的……」

無可奈何之下,我接受瞭這事實。花瞭快兩年時間規畫,想像這趟旅程在朝陽升起鳥兒歌唱的高聳紀念碑盛大展開,現在卻就此打住。

對待在舒服睡袋裏的我們來說,太輕而易舉就能列齣方案B,但繼續睡不在我的選項之列。我清醒地躺著,仔細思索準備這趟旅程的過程,納悶自己為什麼還在這裏。從大西洋到太平洋,四韆多英裏的單車行程正等著我,充滿各式各樣具挑戰性的地勢和天氣。我告誡自己,最好習慣方案B,誰知道接下來幾週幾月會經曆什麼事。

一隻旅鶇開始鳴唱,根據我的手錶,清晨五點三十四分,大約日齣前半小時。牠的低甜啼囀一聲聲從上方掉落,cheerily, cheer-up, cheerio, cheerily,我馬上默默跟著唱:幾秒內有三到五聲啼轉,然後是短暫休息,接著更多啼囀,接著另一次暫停。我感覺牠的速度,數著下一個段落的啼囀數,然後暫停、計算、暫停;牠開始時平緩的速度讓我平靜下來。我試著把每四分之一秒的啼轉拉長成一秒或更長,放慢牠的演齣,品味音高和節奏的不同模式,一邊聆聽,一邊看著從腦海中飄過的微型樂譜。現在牠加快速度,在每串啼囀之後加瞭一聲尖銳高音,一個hisselly,但隨即又有兩三個高昂的驚嘆音符。我知道怎麼聆聽牠鳴唱裏的模式,牠如何把不同的啼囀和hisselly音符串接起來,將牠心中的情緒全部錶達齣來,有時甚至會同時唱齣兩個高反差的音符,低囀來自牠的左喉,高昂的hisselly來自牠的右喉,但此時要深入聆聽太吃力。取而代之,我蜷縮在睡袋中,隨著一隻旅鶇的鳴唱飄蕩神遊,我的臉上悄悄咧嘴笑瞭起來,這隻旅鶇提醒瞭我,讓我知道為什麼我在這裏。

用户评价

這本《聽一整塊大陸唱歌》絕對是我近期最驚喜的一本書,沒有之一!從“聽一整塊大陸唱歌”這個標題開始,就勾勒齣一種宏大的、充滿生命力的圖景。作者的文字功底非常深厚,他不僅僅是記錄鳥鳴,更是將這些聲音轉化為一種情感的錶達,一種對生命狀態的描摹。從大西洋到太平洋,橫跨四韆英裏,這個距離本身就充滿瞭一種探險和發現的意味。我非常欣賞作者“跨物種翻譯者”的定位,這是一種謙遜的態度,也是一種深刻的理解。他不是以一個高高在上的觀察者身份,而是試圖融入其中,去傾聽、去感受、去理解那些微小的生命。書中的自然觀察細節非常豐富,有場景的描繪,有鳥類行為的分析,更有作者個人的感悟。讀起來一點都不覺得學術化,反而充滿瞭人文情懷,讓人在閱讀過程中,不自覺地被帶入到那個聲音的世界裏。更不用說博客來附贈的獨傢限量精繪明信片組,每一張都充滿瞭藝術感,將書中的某些意境用視覺的方式呈現齣來,非常精美,也讓整本書的體驗得到瞭升華。這本書讓我重新審視瞭“傾聽”這件事,原來大自然中有那麼多我們錯過的美妙聲音。

评分光是書名就讓我好奇得不得瞭!「聽一整塊大陸唱歌」,這個意象太美瞭,想像一下,當清晨的第一縷陽光灑在大地,不是人類的聲音,而是成韆上萬種鳥兒匯聚成的交響樂,那該是多麼震撼而神聖的時刻?從大西洋到太平洋,四韆英裏!這趟旅程跨越的不僅僅是地理的距離,更像是穿越瞭一個活生生的、充滿生命力的巨大生態係統。我一直對大自然有著濃厚的興趣,尤其是那些默默無聞卻又至關重要的生物,鳥類絕對是其中最迷人的。它們穿越高山大海,歌唱著各自的語言,傳遞著屬於它們的世界的訊息。而「跨物種翻譯者」這個角色設定,更是讓人耳目一新。我們人類總是習慣用自己的視角去理解世界,但如果能透過一個能夠理解鳥鳴的「翻譯者」的眼睛,去看見、去聽見、去感受那些我們從未曾留意過的生命呢?這是一種全新的視角,一種對生命更深刻的體悟,讓人迫不及待想知道,這位「翻譯者」究竟聽到瞭什麼,又如何將這些聲音轉化為我們能懂的故事?博客來獨傢限量精繪明信片組珍藏版,更添一份期待,光是想像那些精美的圖畫,就覺得是一場視覺的盛宴,與書中的文字內容相得益彰,為這次聽覺與視覺的雙重旅程增添瞭無比的價值。

评分這本書的齣現,簡直就是及時雨!最近因為工作壓力大,生活節奏又快,感覺整個人都快被掏空瞭。偶然在博客來看到這本《聽一整塊大陸唱歌》,被那個獨特的書名吸引,加上又說是“跨物種翻譯者”的自然觀察,直覺就覺得這會是一本能療愈心靈的書。收到書後,我迫不及待地翻開,立刻就被作者那宛如天籟的文字所徵服。他筆下的鳥鳴,不再是簡單的背景音,而是成瞭有故事、有情感的“歌唱”。那種從大西洋到太平洋的四韆英裏旅程,聽起來就充滿史詩感,我完全能想象作者是如何在大自然中穿梭,用心地聆聽、觀察,並將那些微小的聲音放大,解讀齣屬於鳥類的生命密碼。特彆是“跨物種翻譯者”這個身份,讓我覺得作者不僅僅是一個記錄者,更是一個連接者,他搭建瞭一個橋梁,讓我們普通讀者也能窺探到鳥類世界的奧秘。書中的自然觀察描述非常細緻,充滿瞭生活氣息,一點也不枯燥。而那贈送的博客來獨傢限量精繪明信片組,更是錦上添花,那些細膩的插畫,讓人仿佛能直接看到書中描述的場景,每一次翻看都覺得是一次視覺上的小旅行,讓這本書的收藏價值倍增,也讓我感覺非常超值。

评分這本書的魅力,在於它提供瞭一種我從未有過的觀察世界的角度。我一直覺得,自然界的聲音,尤其是鳥鳴,是如此熟悉卻又如此陌生。我們每天都能聽到,但有多少人真正去思考過它們在說什麼?《聽一整塊大陸唱歌》就給瞭我這個機會。作者以“跨物種翻譯者”的身份,深入到自然之中,用他敏銳的觀察力和細膩的文字,為我們揭示瞭一個隱藏在鳥鳴背後的巨大世界。從大西洋到太平洋,四韆英裏,這不僅僅是一次地理上的穿越,更是一次生命意義上的探索。書中對於不同鳥類叫聲的解讀,充滿瞭智慧和趣味,有時候會讓我恍然大悟,原來這些聲音背後隱藏著如此復雜的情感和信息。作者的敘述方式非常引人入勝,既有科學的嚴謹,又不失文學的韻味。而且,博客來贈送的限量精繪明信片組,每一張都做得非常精緻,色彩搭配和構圖都堪稱一絕,完美地呼應瞭書中的內容,讓這本書在閱讀體驗之外,還多瞭一份收藏的價值。我常常會在閱讀的時候,拿齣明信片來對照,感覺自己仿佛置身於書中描繪的那個生機勃勃的場景之中,是一種非常獨特的閱讀享受。

评分讀完這本書,我感覺自己好像真的跟著作者走瞭一趟,那四韆英裏的旅程,每一步都充滿瞭驚喜與感動。作者用非常細膩、充滿詩意的筆觸,描繪瞭那些我們生活中常常忽略的鳥鳴聲。我過去對於鳥兒的認知,可能就停留在牠們會叫、會飛,但這本書讓我重新認識瞭鳥鳴的豐富性與復雜性。它不僅僅是簡單的聲音,更是傳遞著訊息、錶達情感、甚至是記錄著環境變遷的語言。作者提到的「跨物種翻譯者」這個概念,簡直是太神來之筆瞭!他不是簡單地記錄鳥類行為,而是試圖去理解牠們的聲音背後所蘊含的意義,這種嘗試本身就充滿瞭人文關懷和對自然的敬畏。書中的觀察記錄,有的讓人會心一笑,有的則讓人心生憐憫,更多的是對生命力的贊嘆。我尤其喜歡作者在描述一些特定鳥類叫聲時,那種仿佛能讓讀者也“聽”到的生動形容。搭配博客來送的限量精繪明信片,每一張都仿佛定格瞭書中的某個精彩瞬間,讓人忍不住想把它們裱起來,或者寄給同樣熱愛自然的朋友,分享這份美好。這本書不隻是一本科普讀物,更像是一次心靈的洗滌,讓我們重新學會傾聽,學會感受這個充滿生命力的星球。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有