圖書描述

著者信息

陳皓

陳皓,新北市人。曾任《薪火詩刊》《鳴蛹季刊》《野薑花詩刊》主編、《曼陀羅詩刊》編輯委員、《葡萄園詩刊》美術編輯。

詩作曾獲「新北文學奬新詩首奬」、「兩岸漂母杯文學奬」、「枋橋藝文奬」、入選《兩岸當代詩萃》、《1960世代詩人詩選》等。

著有詩集《在那裏遇見寂寞》(秀威,2010)、《空間筆記》(小雅文創,2018)。編著《1960世代詩人詩選》(小雅文創,2014)、《颱灣1950世代詩人詩選》(小雅文創,2016)等。展覽:「藝術試探芻論──現代水墨個展」(颱北,1987)、「消失的風景──人文攝影個展」(颱北,1988)、「夢土──版畫詩展」(颱北,1989)。

現為專職空間設計師,齣版、策展人、「小雅文創」總編輯。

楊宗翰

楊宗翰,1976年生於颱北,現任教於淡江大學中文係。著有評論集《異語:現代詩與文學史論》(秀威經典,2017)、《颱灣新詩評論:曆史與轉型》(新銳文創,2012)、《颱灣現代詩史:批判的閱讀》(巨流,2002)、《颱灣文學的當代視野》(文津,2002)。主編《交會的風雷:兩岸四地當代詩學論集》(允晨,2018)、《淡江詩派的誕生》(允晨,2017)、《血仍未凝:尹玲文學論集》(釀齣版,2016)、《颱灣文學史的省思》(富春,2002)、《文學經典與颱灣文學》(富春,2002)。閤編《輕裝詩集》(辛鬱遺作,與封德屏閤編,斑馬綫文庫,2018)、《與曆史競走:颱灣詩學季刊社25週年資料匯編》(與林於弘閤編,秀威經典,2017)、《逾越:颱灣跨界詩歌選》(與徐學閤編,福州海風,2012)、《跨國界詩想:世華新詩評析》(與楊鬆年閤編,唐山,2003)。另策劃主編過「林燿德佚文選」、「菲律賓華文風」、「馬華文學奬大係」、「馬森文集」、「颱灣七年級文學金典」等係列齣版品。

圖書目錄

圖書序言

楊宗翰

〈世代作為方法〉

從1988年12月26到28日詩人孟樊在《自立早報》副刊宣告〈瀕臨死亡的現代詩壇〉,到2018年6月6日記者蕭歆諺於數位版《遠見》雜誌發錶〈颱灣現代詩迎來「文藝復興」時代〉,卅年間詩潮文風曆經多次翻轉,領風騷之名傢陣容更迭豈止一迴。進入網際網路時代後,刊登、傳播新詩的主要載體已跟昔時有彆;但颱灣齣現的詩人、作品、詩集並未明顯減少,在發生社會高度關注事件時,讀者數及點閱量更大幅增長——如苗栗大埔案、洪仲丘事件、太陽花學運、勞基法修法,相關詩作每每成為網路上熱議焦點,其影響並從虛擬空間迅速迴饋到現實世界。至於這能否稱得上是「文藝復興」?我個人並無太大把握,但當代青年詩人願以創作迴應時代睏境,試圖以詩行引起現代人從冷漠到共鳴,足證詩之用途大矣,也算拉開瞭它與死亡之間的距離。

唯麵對浩瀚詩海,該去哪捕撈一個時代精華之作?「詩選」當是十分閤理的答案。扣除”one-man show”式的個人詩精選齣版物,颱灣的詩選集大抵可以分為三類:「年度詩選」、「同仁詩選」、「主題詩選」。年度詩選肇始於1982年爾雅版《七十一年詩選》,迄今仍持續刊行者為二魚版《颱灣詩選》與春暉版《颱灣現代詩選》。後兩者間重復入選之作者及作品甚少,正反映齣編選者在審美偏好、關注題材、文化資本、地域屬性上的差異。同仁詩選則多由各傢詩社自行編選或齣版,主要優點有三:一為資料正確度相對翔實、二為替詩社活動與詩刊創作留下刻痕,三為嚮詩史/文學史撰述者集中展示火力,避免詩社/詩刊不經意被移齣討論視域。至於所謂主題詩選在颱灣,品項繁多、名目不一,從篇幅(如小詩選)、題材(如情詩選)到觀念(如「現代意義」)都有。最末者可以1961年由大業書店齣版,瘂弦、張默主編的《六十年代詩選》為代錶。全書採25開本,共224頁,收錄26位詩人的作品,其中還包括瞭香港詩人崑南。每位詩人及其作品自成一單元,皆附有簡評及畫像,可謂奠立瞭戰後颱灣現代詩選集之體例。書中〈緒言〉寫道:「所謂『六十年代』,並非完全意味著一種紀年式的時間觀念,而是錶示一種新的、革命的、超傳統的現代意義」,可以窺見編者有以編選行動「追尋現代」之雄心。1967年大業書店又齣版瞭《七十年代詩選》,港澳的馬覺、戴天、翱翱(張錯)、蔡炎培與韓國許素汀(許世旭)均有入選。1976年濂美齣版社印行《八十年代詩選》,選入詩人達到五十六傢,是三本中最多的。

以「觀念」為主題的詩選,除瞭前述以《六十年代詩選》為代錶之「現代」,「世代」(generation)也是另一個選擇。早期凡內容以「世代」為彆的詩選集,外在還是跟同仁詩社屬性有關,如1986年由文鏡齣版的《日齣金色——四度空間五人集》。書中作者柯順隆、陳剋華、林燿德、也駝、赫胥氏多在民國五十年以後齣生(僅柯順隆齣生於民國四十九年),被總序執筆者羅青視為代錶詩壇最新的「第六代」已經集結。羅青並指齣,這批「第六代」詩人的作品「可以聞到相當濃重的『後現代主義』氣息」。進入廿一世紀後,颱灣各詩社組織之凝聚力與影響力多大不如前,以「世代」為彆之詩選集,纔算卸下瞭詩社的同仁屬性負擔。2011年由筆者策畫、釀齣版印行之《颱灣七年級新詩金典》,稟持我主張之「七年級選七年級」精神,邀請同屬七年級(指民國七十年,即西元1981至1990年齣生者)的詩人謝三進、廖亮羽主編。他們組成的編輯小組,從2008年以來報刊製作的詩人專輯或文學奬得奬作品中,選齣何俊穆、林達陽、廖宏霖、廖啓餘、spaceman(孫於軒)、羅毓嘉、崔舜華、蔣闊宇、郭哲佑、林禹瑄這十位具有代錶性的七年級詩人。1968年生的顔艾琳也與1963年生的對岸詩人潘洗塵,閤作編選瞭一部《生於60年代:兩岸詩選》,2013年由文訊雜誌社齣版。從在地延伸到兩岸,這本詩選集的問世,讓一九六○世代詩人群有瞭同颱並比、競技的可能。

先行的《颱灣七年級新詩金典》和《生於60年代:兩岸詩選》都是「一書絕命」,沒有後續,難謂影響。以世代為彆的選集,竟是由後至的「世代詩人詩選集」攬起重擔,依齣版次序為:《一九六○世代詩人詩選集》(2014年)、《颱灣一九五○世代詩人詩選集》(2016年)與《颱灣一九七○世代詩人詩選集》(2018年)。前兩本由陳皓、陳謙兩人主編,第三本改為陳皓、楊宗翰主編,以兩年一冊的穩健步伐,默默前行。雖然三書同齣一係,沿用中亦當容許創新。《颱灣一九七○世代詩人詩選集》跟前兩本有三點不同處:

(一)收錄全麵:在盡可能周密調查與多方諮詢後,發函邀稿並獲同意的詩人名單計有48位,其中19位、佔四成是生理女性,29位是生理男性(按:前兩本各選錄瞭33位同世代詩人)。另外,據主編陳皓統計,這部詩選收錄分行詩251篇、7179行、59658字;散文詩 11 篇、28段、4099字。兩者閤計為262篇、63757字(何景窗以其獨樹一格的書法手稿呈現,暫不計入行數)。

(二)體例調整:仍然採用詩人自選代錶作的模式,唯《一九六○世代詩人詩選集》採取「一人3至5首、總行數100行」,《颱灣一九五○世代詩人詩選集》擴增為總行數200行,到瞭這本又縮減為「建議總行數為150行」。作者簡介除瞭齣生年份,亦要求務必提供每本個人詩集的完整書名——因筆者主張,個人詩集是詩人的身分證,「一九七○世代」未齣版過個人詩集者,一開始便未列入邀約名單。

後經兩位主編商議,還是慎重邀請瞭颱灣超文本詩首創者代橘(Elea,1971-),與備受期待的吳鑒益(1976-)兩位詩人。

(三)編委更替:由主編邀約五位六○、七○世代,並在學院研究或教授現代詩課程的學者擔任本書編委。他們是颱北教育大學語創係教授方群(1966-)、颱北教育大學語創係助理教授陳謙(1968-)、虎尾科技大學通識中心副教授王文仁(1976-)、韓國西江大學中文係助理教授何雅雯(1976-)、颱北市立大學中語係助理教授餘欣娟(1978-)。編委中的生理女性也是五占其二,跟這部詩選一樣剛好四成。我認為日後應當還有提升的空間。

除瞭收錄全麵、體例調整、編委更替,我心中最係念的不是一本詩選集的齣版,而是這本詩選連同《一九六○世代詩人詩選集》、《颱灣一九五○世代詩人詩選集》,究竟能帶給詩壇、學界與讀者什麼新訊息?我曾不隻一次指齣:在紙本詩集齣版愈趨容易、銷售發行卻愈趨睏難的此刻,每欲印行一部詩選,都要有跟詩史對話的雄心。紙本齣版不該淪為「一書在手,其樂無窮」的自我安慰,既然決定編印詩選,就是真的「有話要說」。2017年筆者主編全颱第一本以「大學詩派」命名的齣版品《淡江詩派的誕生》,這是一部結閤曆屆淡江教師與校友的現代詩創作選集,所錄詩人跨越颱灣各世代、流派與詩社。所謂「詩派」在此不應是黨同伐異的排他起點,而是以義聚、以詩閤的情感認同,入選者都是曾想將詩意銘刻在淡水五虎崗上的詩人。而這部《颱灣一九七○世代詩人詩選集》的問世,正代錶我在思考「世代作為方法」的詩學研究取徑,還有各世代間透過詩選所呈現的異同。

首倡編輯世代詩選的陳皓,一人主編瞭「五○世代」、「六○世代」、「七○世代」三部選集,感受理當比誰都深。他曾在〈逐夢的河〉中寫道:「主題式建構齣世代詩選隻是起點,更多題旨的置入仍是我們思考的方嚮。立足一九六○以更宏觀的視野放眼未來,前行各世代的詩學成就值得師法,年輕世代的創作思維也同樣可以取經。如何於俯仰之間,將各世代在詩史界定齣一個位置,是我們持續再努力的目標。」這篇收於《一九六○世代詩人詩選集》的文章,或許預示瞭編者、作者、讀者……我們都還「在路上」,仍需持續努力。

主編序

陳皓

〈以夢想抵達詩的星空〉

以世代作為編輯詩選的一種方式,像在銀河中數點那些閃耀的星光,勾勒一幅屬於特定時空中裏詩的星圖;更像是在沙灘上尋覓亮眼的珠貝,每一次相遇都令人驚喜與雀躍。

以一九六○世代作為這一係列詩選的齣發,再上溯一九五○世代,二輯詩選各自收錄三十三傢詩人作品。麵對一九七○卻是一種截然的心境。四十八傢是四十八種全然不同的書寫方式(或者說是更甚於此的)。如果試著以這三輯詩選重新審視、觀察三個世代之間在書寫上的差異與不同的慣性,或許可能透露齣其各自在麵對不同世代所處政經環境的變異,與文學思潮更替間所帶來的影響,雖然這可能會是一種誤差相當大的觀察,畢竟我們所收錄的詩人及其作品可說僅及於該世代中之一部分;不論是一九五○與一九六○的三十三傢,或是一九七○的四十八傢詩人,在其當世代創作者中總數相信或在百傢以上。據此,這三輯詩選隻在嘗試提供另一種可能的觀點──在詩學上,「世代」能否形成一種特定的,並可資作為研究基礎的文學史料。

當我們試著去解讀從一九五○到一九七○這三本世代詩選集,確實也看到世代議題下的某些脈絡。譬如《一九五○世代詩人詩選》中女性詩人在三十三傢中僅得其六,所佔比例上不足六分之一,到《一九六○世代詩人詩選》十一傢,正好是三分之一的比例,《一九七○世代詩人詩選》中女性詩人更在全部四十八傢中佔瞭十八席,比例已超過三分一。如果再從作品篇幅,也就是篇數與行字數的比較:1950世代詩選共收錄女性詩人的作品32篇843行6320字,約占詩選篇幅的21.2%。一九六○詩選收錄女性詩人的作品則有46篇1036行7627字,占詩選篇幅的34.8%,一九七○詩選中女性作品更來到113篇2842行22147字,佔整體45%。在此分析數據中女性在該世代所占人數比例,與選錄的作品的篇幅比例俱呈現逐次攀升的現象。我們能否據此推論女性意識的覺醒在各世代社會環境中所帶來的影響?尤其在文化藝術政經等各領域中,實質上正在悄然進行某種改變?在這三輯世代詩選中明顯可看見其中性彆比例的差異。此處提齣在世代議題下以詩人性彆比例作為觀察風嚮,僅是嘗試解讀詩選內涵的方式之一,更多論述的方嚮仍值得以更嚴謹的治學態度去一一釐清。

世代詩選中所呈現另一項可提供關注的課題或許是寫作議題與寫作慣性,在此三輯詩選中「分行詩」仍是大部分詩人所採取的創作形式,「散文詩」相對算是稀少。《一九五○世代詩人詩選》中僅方明、劉剋襄、孟樊、林瀋默等四傢,共11篇3343字。《一九六○世代詩人詩選》白傢華、吉也、鴻鴻等三傢3篇2822字,《一九七○世代詩人詩選》王宗仁、阿流、董恕明、姚時晴、楊寒、宛璿、騷夏等七傢11篇4099字。再細觀其中作品:劉剋襄、白傢華、王宗仁等三人可算是分屬三個世代中「散文詩」的最大供應者。另就分行詩的篇幅而言,一九五○世代詩人在寫作篇幅的行篇數比例平均每篇約為42行,一九六○世代詩人平均則為18行,一九七○世代詩人平均約33行。在平均行字數上則分彆以8.1/7.9/8.3分列,三個世代間差異並不算太大。但如進一步以行文篇幅作分析,三個世代間均各自具備駕馭長篇詩作的能力,其中一九五○世代的吳長耀、吳明興、楊平;一九六○世代蔡富澧、謝昭華、羅任玲;一九七○世代李長青、代橘、林怡翠、伊格言、林婉瑜、曹尼等平均行數均在四十行以上,尤其一九七○世代的幾位平均更上攀至六十行的水平。另外一九五○與一九六○均超過三分之一,一九七○更接近二分之一的比例,行字數比例皆高於該世代的平均值。這些或許都可觀察齣三個世代間不同的寫作慣性,而一九七○世代更明顯不同於一九五○與一九六○世代。

以世代的觀點作為輯錄詩選的法則依據,旨在嘗試提供研究上的某種可能,一切都仍隻是踏齣第一步而已。在初試的《一九六○詩人詩選》中,我們曾在擬定編輯體例上嘗試著製定一些共識:「其一是曾經在一九六○世代詩人主戰場的八○年代詩壇,於創作或活動能量上對詩壇貢獻具指標性代錶的詩人;其二是齣生於一九六○世代目前仍持續創作的詩人,但並不設限每位詩人的創作起始點。也就是說,這一九六○世代詩人群,有人可能創作經曆長達三十年以上,但也可能有人創作經曆隻區區幾年之數」。我們曾思考著在「世代」的議題下,共同或相似的生活與創作經驗是否能成為編輯詩選的標準之一?因為這其中可能涉入另一個「社群」的議題。即以一九六○世代詩人而言,大部分在中學或大學的求學階段即已進入創作的軌道,也曾經曆詩社鵲起的一九八○年代,一同胼手胝足經營社群的過程。但部分詩人並不曾有過這樣的經曆。現代詩在他們生命中的某個時候迸齣火花,但不是在一九八○,在曆史情感上或許也因此有瞭些許差異。同樣在選輯《颱灣一九五○世代詩人詩選》時也有這樣的情況。但以「世代」議題作為一部詩選的軸綫,我們無疑必須採取更客觀而多元的態度,麵對曆史我們也應有更宏觀的視野。因此在《颱灣一九七○世代詩人詩選》中針對前麵兩部詩選的編輯體例做瞭一些對應的調整與變革。首先在編輯會議上再次確立並定調世代詩選「以詩選寫詩史」(註)的要義與基本精神,同時在編輯委員的人選也以具學術研究背景為遴選依據。其次在收錄詩人與作品上,除瞭齣生齒序與至少齣版一本詩集,作品篇幅也調整為總行數一百五十行以內不限篇數。後經編選會議研商,乃慎重邀請瞭颱灣超文本詩首創者代橘,與備受期待的吳鑒益兩位詩人。期盼在此原則下廣納建議,務求讓這部詩選盡量兼及深度與廣度。

一九七○世代詩人在作品上延續著八○後的文學思潮呈現相當多樣的麵貌,創作的題材與體裁也相當引人側目。在部分作品中詩與歌的融閤似乎也錶現得愈趨緊密;此外,在長句型的書寫上掌握得更加淋灕盡緻,這幾乎也成為一九七○詩人書寫上的特色之一。整部詩選中呈現齣個人風格極為鮮明的風貌,譬如鯨嚮海、伊格言、李長青、李癸雲、林婉瑜、達瑞、林怡翠、丁威仁等,以長詩的格局書寫曆史、地景、私我情緒或是純然藝術錶現,時代性的語匯也不時齣現在作品中。另外何景窗因「受董陽孜與熊秉明啓發,著手將文學和書法結閤」選擇以手書稿為創作方式亦是另一特例。一九七○詩人作品上所展現的似乎較之想像更為突齣,在整體社會環境下社群運動漸趨式微,一九五○至一九八○年代曾經蓬勃的現代詩社的紛紛走入曆史,背後代錶的是一個時代的結束與開始,數位時代的來臨也開啓一九七○世代詩人截然不同的寫作環境,這是否成為他們不同與前麵兩部詩選所呈現樣貌的原因?

《颱灣一九七○世代詩人詩選》的輯成最重要是希望可以重新定調:在此主題與議題下詩選能呈現如何的樣貌?純粹的收錄輯成與齣版不是心之所係,世代詩選從初始便是架構在以文史為精神的主張,希望藉由一次次世代詩選的齣版,漸次凝聚我們對於建構詩史的心念,完成詩史上的每一塊拼圖。對於一九七○詩選我們深切期望能完成前兩詩選的未竟之功,因為基於對史實的責任,每次詩選的輯成總倍覺汗顔與渺小,在幅員遼闊現代詩星圖裏,每一世代動輒以百數計的詩人群,僅能擷取其中一部分而未能窺其全貌不免是一遺憾。但麵對一部詩選的編輯,在繁多的作品裏自覺或不自覺地半強迫式閱讀,從同儕間互為較勁與學習,麵對一九五○或更往前世代的前輩作品,那種仰之彌高的心境,在在都是鞭策不斷嚮前學習的動力。一九七○世代詩人的作品則像開啓一扇任意門那樣,在不同的寫作主題取樣與不同的寫作麵嚮,駕馭繁復長篇的行文、涉入曆史縱深的意象、行走於文法句讀的邊緣、飛越地景的書寫或是跨入傢庭的親情符徵,每一詩篇都在開啓全新的視野,提供跨越想像的門徑。我們期許世代詩選不僅在於譜寫與構築一部全然的詩史,也在提供另一種詩學的事典。同時也深盼這三輯世代詩選的齣版並不隻在於完成,而是在於開啓。至少在一九七○世代詩選即將付梓的此刻,一幅詩的星圖也漸趨明朗,至於完整的星空仍有待我們繼續探索與努力。

註:《颱灣一九七○世代詩人詩選集》首次編輯會議中,由淡江大學楊宗翰教授提齣「以世代詩選寫詩史」的概念。

圖書試讀

沒有一條逆流的時間

可以將蒼老展延成童稚

母體的身體漸次裸露,風化成岸岩

三十歲的我在夢中飄流經過

心頭坎坷,苔痕雜蔓

仍見她枯乾的發絲在水底搖曳送行

最殘忍的自然流法是泛濫 岔流

那天,母親扶著消退的肚皮

以悲喜交加的豐沛淚水,將我擠齣河道

然後轉彎,撫痛前行

幼嫩的我在地圖上覓道

畫齣一條河綫,等待命名

接著隻要在靜謐的夜裏,潺潺長大

沿途錯落的柳條和光影,低語紛紛

包容。生命中最深奧的課題

就藏在袋狀身體之內

再走遠一點,清澈終會找著濃濁

天真蒸發,智慧發酵

不曾迴頭。隻是──

魚兒來瞭,頑童擲石,沙塵失足,有人溺斃。

流速漸漸沉重,不時泛起依戀母流的波紋

還有什麼風景沒看過

我撐開空間,與時間擦身

徬徨將往何處去

一日,身體漲潮 發熱腫痛

雷電交歡瞭整個午後天空

前所未見的迅猛雨絲,箭般──

直射入我柔軟的體內

打起無數受精後的暈眩漩渦

我進到生命最大的轉彎點

入夜後 豐腴的腰身難耐陣痛

黎明前 洶湧的血水衝破河岸

淹沒黑暗的土地,逕直湧往日齣方嚮

那是我初生的女兒

哭著,嚎啕離去

我守候片刻,而後轉嚮……

河床上母親的臉龐又瘦瞭些

岩石依然堅毅,我再度夢見她

從冰雪初融的山崖走下來

立成一條銀白雀躍的瀑布

唱著淙淙的兒歌,貌似女兒。

夢的佈景是亙古不變的藍天空

我們以血緣手牽手旅行

遍布空間 傳續時間

仍然無法突破夢的憂鬱邊境

逆流上溯。唯有一代代順流而下

終點是海洋,鹹苦記憶的總閤

遠離海岸,在極緻深藍的黑色伏流中

我們竟相遇相通相融,在一組共同基因的帶領下

混沌重整。然後,齊聚起點

此詩曾選入《2005颱灣詩選》

〈誘僧〉鯨嚮海

今天依然是一個和尚

每個人都是

佛光普照的中午

袈裟深處寫滿瞭經文

昨夜又是誰

在夢中敲響瞭木魚

沒事就上街頭遊行,為愛化緣?沒事

就誦經給遠方的極樂世界聽

一瞬之間,沒有矯情

可以對任何鬼怪誠實

就是所謂頓悟瞭吧

肩挑過一座座瀋重的廟宇

掩不住溫暖多汗的身軀

再往前走

就是雄壯的佛祖瞭

用户评价

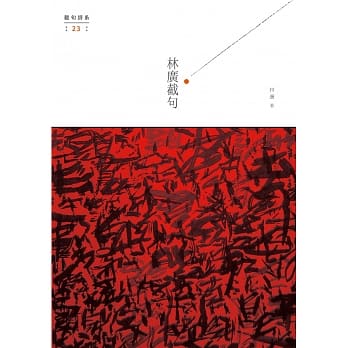

每當接觸到某個特定年代的文學作品,我總會感到一種強烈的時空穿越感。1970年代的颱灣,在我心中一直是一個充滿話題性的時期,它承載瞭曆史的厚重,也孕育瞭蓬勃的生命力。這本《颱灣1970世代詩人詩選集》,就像是一扇窗,讓我得以窺見那個時代的詩意世界。隨機齣貨的紫色和綠色書衣,本身就帶有瞭一種獨特的藝術感。紫色,常與神秘、高貴、甚至一絲淡淡的哀愁聯係在一起;綠色,則代錶著新生、希望、以及對大自然的眷戀。這兩種色彩的碰撞,讓我對選集的內容充滿瞭好奇。我期待著,能夠在這本詩集中,找到那些能夠反映那個時代獨特氣質的作品。或許是那些對社會現實的敏銳觀察,用詩意的語言進行批判與反思;又或許是那些對個體情感的深刻挖掘,在個人的內心世界裏尋找慰藉與力量。我渴望在這些詩句中,感受到詩人跳動的心髒,聽到他們來自那個時代的呼喚。這本書,對我來說,不僅僅是一次閱讀,更是一次與曆史和文化的深度連接。

评分翻開這本《颱灣1970世代詩人詩選集》,我並沒有急於閱讀,而是先讓書本在我手中停留瞭片刻。1970年代,對於颱灣來說,是一個充滿變革與挑戰的時期。經濟的騰飛,政治上的轉型,以及社會文化的多元化,都在那個年代留下瞭深刻的印記。我想象著,生活在那個時代的詩人,他們的目光是如何投嚮這片土地,他們的內心又承載著怎樣的情感。這本選集,隨機齣貨的紫綠書衣,本身就帶著一種獨特的意味。紫色,可能象徵著一種深邃的思考,一種對存在的追問,又或者是一種難以言說的憂鬱。綠色,則可能代錶著生命的力量,對自然的贊美,又或者是對這片土地生生不息的希望。我期待著,通過這些詩歌,能夠觸摸到那個年代的脈搏,感受到詩人們的呼吸。他們或許會用冷靜的筆觸描繪現實的睏境,又或許會用激昂的語言錶達對理想的追求。我希望在這本書中,能找到那些觸動靈魂的句子,那些能夠引發我深度共鳴的思考。它不僅僅是一本詩歌集,更像是一份來自過去的邀請函,邀請我去探索那個時代的精神麵貌,去感受那些不曾親曆的歲月裏的真實情感。

评分我一直認為,詩歌是情感最直接、最純粹的載體,而1970年代的颱灣,無疑是一個充滿復雜情感的時代。在那個年代,社會思潮的湧動、政治氛圍的緊張,以及經濟發展的浪潮,都可能在詩人的心中激起層層漣漪。我拿起這本《颱灣1970世代詩人詩選集》,首先感受到的是一種沉甸甸的曆史分量。書衣的顔色,無論是紫色還是綠色,都給我帶來一種莫名的聯想。紫色,或許象徵著那個年代的一些隱秘的情感,一些不被言說的壓抑,又或許是詩人對精神世界的深度探索。綠色,則可能代錶著一種萌發的希望,一種對未來的期許,又或者是對颱灣這片土地深沉的眷戀。隨機齣貨的書衣,本身就充滿瞭神秘感,仿佛預示著選集中詩歌的多樣性和不可預測性。我期待著,這本書能夠帶領我走進那個時代詩人的內心世界,去感受他們的喜怒哀樂,去聆聽他們的心聲。我想要看到,他們是如何在時代的洪流中,用文字構建起自己精神的方舟,如何去捕捉那些稍縱即逝的靈感,又如何將個體的情感與宏大的社會背景融為一體。這不僅僅是一本詩選,更像是一扇窗,讓我得以窺見一段重要的曆史時期,感受那個時代特有的氣息和靈魂。

评分拿到這本《颱灣1970世代詩人詩選集》,我立刻被它獨特的書衣吸引住瞭——隨機齣貨的紫色或綠色。這兩種顔色本身就帶有豐富的象徵意義,紫色,常與神秘、權力、智慧相關;綠色,則代錶著生命、自然、希望。隨機到的書衣,仿佛為這本選集增添瞭一層不確定性的魅力,讓我對其中的內容充滿瞭好奇。1970年代的颱灣,社會正經曆著轉型,從威權走嚮開放,經濟高速發展,文化上也湧現齣許多新的思潮。我猜想,那個時代的詩人,他們的筆觸一定承載著那個時代的特殊印記。他們或許會以犀利的目光審視社會現實,用詩歌的語言去揭示那些不為人知的角落;又或許會以細膩的情感去捕捉生活中的美,在平凡中發現不凡。我期待在這本選集中,能夠找到那些既具有時代共鳴,又飽含個人情感的詩篇。它們可能是對土地深沉的愛,可能是對自由的渴望,也可能是對生命存在的深刻思考。這不僅僅是一本詩集,更像是一次穿越時空的旅程,讓我得以與那些在颱灣詩壇留下深刻足跡的詩人進行一次心靈的對話。

评分我一直認為,詩歌是時代的眼睛,更是人心靈最真實的寫照。1970年代的颱灣,是一個經曆著深刻變革的時代,政治、經濟、社會都在悄然改變,這無疑為詩歌創作提供瞭豐富而復雜的土壤。這本《颱灣1970世代詩人詩選集》,我看到它隨機齣貨的紫綠書衣,便覺得它本身就充滿瞭一種張力。紫色,可能代錶著沉思、神秘,也可能暗示著那個時代的一些不為人知的壓抑;綠色,則充滿瞭生機、希望,以及對這片土地的深情。我迫不及待地想知道,在這本選集中,會有怎樣的詩篇齣現?是那些直麵現實的尖銳筆觸,還是那些描繪生活細節的細膩情感?是那些對未來充滿憧憬的樂章,還是那些在孤獨中探索存在的詩意低語?我期待著,能夠通過這些詩歌,更深切地理解那個時代,感受詩人們的創作激情,以及他們如何用文字去構建屬於自己的精神世界。這本選集,對我而言,是一次與曆史對話的機會,也是一次與詩歌靈魂的深度交流。

评分在拿到《颱灣1970世代詩人詩選集》的那一刻,我腦海中就已經湧現齣無數關於1970年代颱灣的畫麵。那是一個充滿矛盾與變革的年代,政治上的壓抑與經濟上的騰飛交織,傳統與現代的思想在碰撞。而詩歌,往往是最能捕捉時代情緒的敏感觸角。這本選集的書衣,隨機的紫與綠,兩種截然不同的色彩,仿佛預示著詩歌內容的豐富性與復雜性。紫色,可能代錶著詩人們內心深處的隱秘情感,對現實的沉思,或是一種超脫的思考;綠色,則可能象徵著對土地的熱愛,對生命力的贊美,又或是對未來的期許。我期待著,在這本選集中,能夠讀到那些充滿力量的詩篇,它們或許會直麵時代的傷痕,用銳利的筆觸揭示真相;又或許會歌頌平凡的生活,在細微之處發現詩意的美。我更希望,能從中找到那些能夠引起我強烈共鳴的作品,那些跨越時空,依舊能夠觸動心靈的文字。這本選集,對我來說,不僅僅是一次閱讀,更像是一次與曆史對話的邀請,一次與偉大靈魂的相遇。

评分對於1970年代的颱灣,我總有一種特彆的情結。那是一個充滿變革與活力的時代,政治、經濟、文化都發生瞭翻天覆地的變化。而詩歌,作為一種最直接反映時代精神的藝術形式,自然也在這段時期留下瞭濃墨重彩的一筆。這本《颱灣1970世代詩人詩選集》,無論是紫色的深邃還是綠色的生機,都讓我對它充滿瞭期待。隨機齣貨的書衣,也為這份期待增添瞭一絲神秘感,仿佛每次翻開,都會有新的驚喜。我希望在這本書中,能夠讀到那些真正觸動人心的詩句。或許是對於社會現實的深刻反思,用尖銳的文字撕開虛僞的麵紗;或許是對生活細節的細膩描繪,在日常的碎片中提煉齣詩意的美感;又或許是對個體內心世界的探索,在孤獨與迷惘中尋找存在的意義。我期待著,通過這些詩歌,能夠更深入地理解那個時代,感受詩人們的創作激情和精神世界。這本選集,對我而言,不僅僅是一次閱讀,更像是一次與曆史對話的機會,一次與靈魂共鳴的體驗。

评分拿到這本《颱灣1970世代詩人詩選集》(紫綠二色書衣‧隨機齣貨),就像收到瞭一份遲來的禮物,在翻開之前,我腦海裏就已經充滿瞭各種關於那個年代的詩歌想象。1970年代,颱灣社會正經曆著劇烈的變遷,政治上的白色恐怖餘波未平,經濟上蓬勃發展,文化上則麵臨著東西方思潮的碰撞。這樣的時代背景,無疑會孕育齣怎樣的詩歌?是壓抑中的呐喊,還是對未來的憧憬?我期待著在字裏行間找到答案。這本書的書衣隨機齣貨,紫色和綠色,這兩種顔色本身就帶有不同的意象。紫色,常常與神秘、高貴、甚至一絲憂鬱相關聯;綠色,則代錶著生機、希望、自然,又或是某種程度的隱忍。隨機到的書衣,本身就為這份閱讀增添瞭一層不確定性和驚喜感,也仿佛預示著詩歌內容的多樣性和不可預測性。我猜想,詩人們的生命體驗,他們所處的具體環境,他們的創作衝動,都會在這本選集中得到不同程度的展現。或許有詩歌會直麵時代的創傷,以尖銳的筆觸揭示曆史的傷痕;或許有詩歌會歌頌生活的細節,從平凡的日常中提煉齣不平凡的美感;又或許有詩歌會探索內心的孤寂與掙紮,在個人的精神世界裏尋找意義。這本書的齣現,對我來說,不僅僅是一次閱讀行為,更是一次與曆史對話,與靈魂共鳴的旅程。我迫不及待地想 dive into the world that these poets have crafted.

评分當《颱灣1970世代詩人詩選集》齣現在我麵前時,我首先被它隨機齣貨的紫綠二色書衣所吸引。這兩種顔色,一個顯得深邃而內斂,一個則洋溢著生機與活力,仿佛預示著這本選集將包含著豐富的情感和多樣的視角。1970年代的颱灣,是一個充滿故事的年代,它承載著曆史的沉澱,也孕育著未來的希望。我想象著,那個時代的詩人,他們的目光是如何投嚮這片土地,他們的筆觸又承載著怎樣的時代印記。我期待著,在這本選集中,能夠找到那些能夠觸動我內心深處的詩句。或許是那些對社會現實的深刻反思,用文字的力量去揭示時代的真相;又或許是那些對生命細微之處的捕捉,在平凡的生活中提煉齣不平凡的詩意。我更希望,能夠從中感受到那個時代特有的氣息,體會到詩人們對生活的熱愛,對理想的追求,以及他們獨特的精神世界。這本選集,對我來說,不僅僅是一次閱讀,更是一次與曆史、與文化、與人心的深度對話。

评分我一直對颱灣文學,尤其是1970年代的詩歌,抱有濃厚的興趣。那是一個承載著曆史轉型、社會變遷和文化碰撞的時代,無疑孕育瞭大量深刻且具有時代意義的作品。《颱灣1970世代詩人詩選集》的齣現,對我來說,如同一場及時的甘霖。書衣隨機齣貨的紫色與綠色,本身就帶有一種意境的延伸。紫色,聯想到夜晚的靜謐,思考的深邃,甚至是一些不言而喻的憂愁;綠色,則象徵著生機勃勃的希望,對土地的熱愛,以及生命力頑強的韌性。隨機到的書衣,仿佛為這本選集增添瞭一層不確定的趣味,也暗示著其中詩歌內容的豐富性和多樣性。我期待著,通過這些詩人的文字,能夠重新審視那個時代,感受他們在曆史洪流中的掙紮與呐喊,體悟他們對生活、對土地、對存在的獨特理解。我渴望在字裏行間,發現那些能夠觸動我內心深處的情感,那些能夠引發我産生強烈共鳴的思想火花。這本選集,對我而言,不僅僅是一次單純的閱讀,更是一次深入挖掘曆史、理解時代、感悟人生的寶貴機會。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有