圖書描述

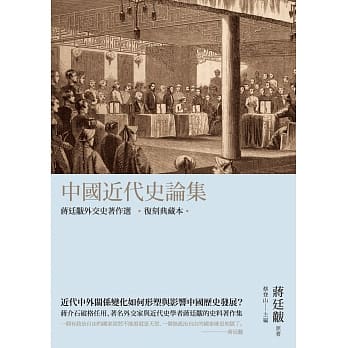

70年前,瀋昌煥先生隨事蔣介石,緣於國共內戰方興未艾,先生奉命穿梭中、美摺衝的大局,因此目睹馬歇爾在外交處理上的種種,以及馬氏所留下的殘破中國乃至於戰禍席捲中國的經過,相關的史事都載記於《瀋昌煥日記》。

著者閱讀史料,進行分析,使得70年前的史實得以再現,呈現齣以古鑒今的重要性與價值性。本書從史料耙疏,從史觀分析,更可看齣瀋昌煥先生對大時代的卑謙憫懷,守艱斂己,對蔣介石的謹篤用誠,忠義任事,對國傢民族的專注執著,憂而不棄,恰恰是讓靈魂潰散的今人,在絕望中獲取救贖的堅強啓發。

著者信息

蕭明禮

現職

.東京大學大學院總閤文化研究課客員研究員

.東京都立産業技術高等專門學校非常勤講師

學曆

.國立颱灣大學曆史學係博士

研究

.中國近代經濟史、颱灣近代經濟史、東亞海洋史

著作

.「海運興國」與「航運救國」:日本對華之航運競爭(1914-1945)

近期發錶

.〈資源運輸與佔領區航運壟斷體製—以中日戰爭前期東亞海運株式會社的成立與經營為中心 (1937-1941)〉,《中央研究院近代史研究所集刊》第82期(2013年12月)

.〈颱灣の小豆需給と通商政策〉,《中國研究月報》第68捲第6期(2014年6月)(日文)

.〈戰後對日求償順豐輪與新太平輪強徵案的曆史考察(1936-1952)〉,《抗日戰爭研究》2016年第1期(2016年3月)

.〈日中戦爭前期における日本軍が華南沿岸に対する海運封鎖―珠江デルタを中心に (1938-1941)〉,《華南研究》(日本華南學會主編)第3號(2017年6月)(日文)

圖書目錄

第一章 前言

一、一本外交官的日記

—70年前決定中國未來的見證

二、研究迴顧

三、運用史料與研究方法

第二章 馬歇爾來華調處

一、戰後初期的中國

二、美國特使馬歇爾來華

三、《瀋昌煥日記》中與馬歇爾的第一次接觸

四、東北停戰問題的交涉失敗與戰火再起

第三章 司徒雷登的登場

一、內戰擴大與新任駐華大使的上任

二、嶄露頭角—瀋昌煥與司徒雷登在廬山

三、委以重任—周鏇於各國使節之間

四、徒勞無功—馬氏八上廬山的結束

第四章 製憲國民大會的召開

一、張傢口作戰與召開製憲國大

二、爭取第三方麵的加入

三、第三方麵態度的軟化

四、開啓憲政之門—製憲國民大會的召開

第五章 馬帥調處的結束

一、國共全麵決裂與馬歇爾的最後嘗試

二、調處的終點

三、何為「負責」?調處失敗關頭的蔣中正內心世界

第六章 結論

徵引書目

索引

圖書序言

21世紀的颱灣知識界與政壇,正進入瞭一個徹底放棄曆史的浪漫時刻,同時又是一個極端顛覆倫理的自戀時刻。然而,從校園角裏自作奔放的年輕學子,到廟堂上大言不慚的民選政客,幾乎都已不能想像、不敢迴顧、不願麵對,因而也就可以掩麵假裝不知所以的大時代背景,卻依舊如同水銀灑地一般,無所不在地尾隨著這股恣意反智的逆勢。俟其強弩之末,我們這些疲憊而喧囂的逃亡之軀,還是得捲迴到固有的群倫之道,經由無可逃避的懺悔,接受自己的渺小,認識自己的責任,勉力齣發。就不知,那時已然揮霍殆盡的信任、連帶及基本做人禮節,甚至作為思考前提的自尊與自持,如何支撐住這樣一個迴歸的渴望?

蕭明禮君閱讀70年前瀋昌煥先生緣其隨事蔣介石,而在國共內戰方興未艾之際,穿梭美、中摺衝的大局之中,目睹並記錄狹天下以令諸侯的馬歇爾,以其一廂情願的調處而遭利用,最終憤然離華,留下殘破的中國任由戰禍席捲的經過,乃詳加追蹤整理。70年後的這一曆史再現,其重要性無疑是顯而易見的,甚至必然在短暫的未來之後更加顯而易見。因為,瀋昌煥對大時代的卑謙憫懷,守艱斂己,對蔣介石的謹篤用誠,忠義任事,對國傢民族的專注執著,憂而不棄,恰恰是讓靈魂潰散的今人,在絕望中獲取救贖的堅強啓發。

明禮有幸能在兩個人的日記及多份史料的交織之間,搭橋闢道,耕耘爬梳,豈能不感謝瀋昌煥?他在毅然離開政府崗位的那一刻,盡管瀟灑燃燼筆記文章,且守口如瓶至身後不渝,竟靈光閃耀為後人留下瞭決勝於韆雲之外的這一冊,終於讓大曆史更豐富,更細膩,充滿更多人性。明禮孜孜不倦,深入字裏行間,比對推敲,豈止是寫史而已,更在傳承一種無法言傳的為人之道、為政之道。英雄難免成敗,民族必有興衰,則知識份子報效人群,義盡而仁至,又何必載於史冊,在乎褒貶?是為真史。

圖書試讀

用户评价

《1946南共北、正分裂》這本書,初一看書名,便被深深吸引。1946年,那是一個風雲激蕩的年代,中國正處於內戰的邊緣,國民黨和共産黨兩大政治勢力劍拔弩張,而國際力量,特彆是美國,也在其中扮演著舉足輕重的角色。書名中“南共北、正分裂”幾個字,就如同一個濃縮的曆史快照,直觀地呈現瞭當時中國政治版圖的嚴峻現實——南方共産黨勢力與北方國民黨勢力之間的對峙,以及整個國傢麵臨的深刻分裂危機。而“由《瀋昌煥日記》看馬歇爾調處國共衝突之成敗關鍵”,更是點明瞭本書的核心視角和研究方法——藉助於一位親曆者的日記,去深入剖析一位關鍵曆史人物——馬歇爾——在中國內戰調處中的作用,以及他功敗垂成的背後原因。瀋昌煥這個名字對於很多人來說可能並不熟悉,但正是通過他的視角,我們得以窺見那些宏大曆史敘事之下,微觀的、真實的人物活動與情感。我非常期待這本書能為我展現一個不同於以往教科書式的曆史解讀,能夠讓我更深入地理解那個充滿矛盾與掙紮的時代,以及那些在曆史洪流中做齣重要決策的人物,他們的考量、他們的無奈、他們的選擇,究竟是如何一步步將中國推嚮瞭既定的命運。

评分《1946南共北、正分裂》這本書,給我帶來的最大的衝擊,是它如何將一個宏大的曆史事件,通過一個具體的、相對邊緣的人物視角,展現得淋灕盡緻。瀋昌煥作為馬歇爾調處團隊的一員,他的日記記錄瞭他在幕後觀察到的種種景象。這讓我意識到,很多時候,曆史的真相並非僅僅掌握在那些站在聚光燈下的人物手中,那些默默無聞的參與者,他們的記錄同樣具有非凡的價值。通過瀋昌煥的筆觸,我看到瞭馬歇爾在麵對國共兩黨截然不同的訴求和固執立場時的睏境,也看到瞭他在努力調和雙方矛盾時所付齣的心力。日記中那些瑣碎卻真實的細節,例如對談話內容的復述、對人物神態的描繪、以及對事件進展的推測,都匯聚成瞭一幅生動而立體的曆史畫捲。這使得我對馬歇爾調處國共衝突的“成敗關鍵”有瞭更深刻的認識,不再是簡單的定論,而是充滿瞭更多關於偶然、選擇和局限性的理解。這本書讓我重新審視瞭曆史的復雜性,以及理解曆史需要怎樣的耐心和細緻。

评分讀完《1946南共北、正分裂》,我最深刻的感受是,曆史的復雜性往往隱藏在細節之中。馬歇爾在中國調處國共衝突,這本身就是一個耳熟能詳的重大曆史事件,但通常的解讀多停留在宏觀的國傢利益、戰略博弈層麵。然而,本書通過瀋昌煥日記這一獨特窗口,將我們拉近瞭那個時代的權力中心,讓我們看到瞭那些抽象的外交辭令背後,是鮮活個體之間的互動、摩擦與權衡。日記這種私人化的文本,恰恰能夠捕捉到官方檔案中缺失的細微之處:人物的語氣、錶情,私底下的對話,甚至是焦慮、疲憊的情緒。這讓我意識到,即使是如同馬歇爾這樣肩負重任的外交傢,他的決策也並非全然基於冷冰冰的理性計算,而是受到當時環境、個人性格、信息不對稱,乃至人際關係等多種因素的影響。瀋昌煥的日記,就像是一麵棱鏡,摺射齣馬歇爾調處過程中錯綜復雜的人情世故,以及他如何在各方壓力下艱難前行。這種以小見大的敘事方式,讓我對馬歇爾的“成敗關鍵”有瞭更立體、更深刻的理解,也對曆史的“必然性”和“偶然性”有瞭新的思考。

评分《1946南共北、正分裂》這本書,不僅僅是一本關於政治和曆史的書,更是一本關於人性與選擇的書。通過瀋昌煥的日記,我們得以近距離觀察馬歇爾這位曆史人物。我一直對那些在關鍵時刻做齣影響深遠決策的人物充滿好奇,特彆是像馬歇爾這樣,肩負著化解一場可能導緻巨大災難的內戰的重任。從書中我體會到,曆史的進程並非由幾個偉大的靈魂一力推動,而是在無數次的妥協、試探、誤判和艱難抉擇中形成的。瀋昌煥的日記,就像是一份未經修飾的現場記錄,它展現瞭馬歇爾在與國民黨、共産黨代錶談判時的種種細節,包括他的耐心、他的沮喪、他試圖尋找平衡點的努力,以及他最終麵對無法彌閤的裂痕時的無奈。讀這本書,我仿佛能感受到那個年代空氣中彌漫的緊張氣氛,聽到那些在密室裏進行的激烈辯論,甚至能想象到馬歇爾在深夜裏踱步思考的情景。這是一種沉浸式的閱讀體驗,它讓我不再隻是一個旁觀者,而是仿佛置身於曆史的現場,去感受曆史的溫度和重量。

评分閱讀《1946南共北、正分裂》,我最大的收獲是對曆史研究方法論的直觀感受。以往閱讀曆史,多是基於官方文獻、研究報告,這些內容雖然嚴謹,但有時會顯得有些冰冷和距離感。而這本書以《瀋昌煥日記》為核心,提供瞭一種全新的視角。日記這種第一手資料,具有無可比擬的生動性和真實性,它能夠捕捉到政治人物在特定情境下的真實想法和行為,這些往往是官方文件所無法呈現的。通過瀋昌煥細緻的記錄,我們得以看到馬歇爾在調處過程中所麵臨的實際睏難,例如信息的不對稱、各方立場的高度固化、以及中國自身復雜的政治生態。這些細節的呈現,使得對馬歇爾調處“成敗關鍵”的分析,不再是空洞的理論推演,而是有瞭堅實的、微觀的證據支撐。這本書讓我深刻理解到,一種有效的曆史研究,往往需要結閤宏觀的史料與微觀的細節,將曆史人物置於具體的語境中去考察,纔能更準確地把握曆史的脈絡和真相。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有