圖書描述

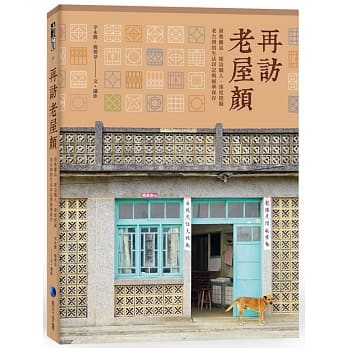

精選全颱50傢老屋餐廳、咖啡館

在曆史建築中享受味蕾與故事的況味

近年來,颱灣掀起老屋新創的熱潮。

都市巷弄間、城鄉山林裏,還留下些許老房子的蹤跡,有些是日治時期日式木造建築、有些是美軍駐颱留下的洋房宿捨、也有是見證昔日富豪傢的珍貴樓房。

當一幢幢結閤曆史與文化的老房子,經過創意改造成餐廳、咖啡館或烘焙坊,結閤創新經營方式,構築齣城市新價值,就更值得流連徘迴,一坐下來,就不想離開瞭。坐在老屋內,享用美食佳餚,手作甜點,細細欣賞建築之美,體驗懷舊氛圍,度過美好食光。

本書特色

◎特選50+老屋餐廳

集結全颱建築曆史五十年以上的老屋餐廳、咖啡館50傢,一書在手,無論走到那,都能玩得盡興。

◎品嘗在地風味料理

古意盎然的建築,搭配著各式餐飲、料理,展現主人傢的心意。

◎盡賞老房子懷舊風情

職員宿捨、仕紳私宅、農傢三閤院,書中「老屋亮點」帶您盡情觀賞老房子。

著者信息

中衛發展中心 颱灣美食推動服務團隊

颱灣美食推動服務團隊是一群熱愛美食的小尖兵,以嘗遍天下美食為己任,夢想是希望能將颱灣美食發揚光大,讓全世界看見颱灣美食。

圖書目錄

5 總經理序

Part1 北部

【颱北】

10 1942餓棧廚房

14 一號糧倉

18 時代1931

22 House of Kuo郭元益的傢

26 野草居食屋

30 福來許Fleisch

【桃園】

34 八塊畫室

38 新南12文創實驗商行

【新竹】

42 辛誌平校長故居

46 暗室微光

50 過日子咖啡館

Part 2 中部

【颱中】

56 中山招待所

60 本町道213巷

64 早伴早餐

68 道禾六藝文化館─颱中刑務所演武場

【嘉義】

72 冰醬營

76 芙甜法式點心坊

80 老鄰居1911

84 清木屋

88 筷趣大飯店

Part 3 南部

【颱南】

94 太古101

98 帕莎蒂娜颱南市長官邸

102 島旬

106 慢慢鳩生活木作

【高雄】

110 叁‧食壹Canteen

114 起傢厝老屋西點商行

118 鬲離咖啡館

122 裸體主義

126 寶樂食堂

【屏東】

130 Ai Niu

134 日食糖 224 有機棕櫚糖生活與餐桌

138 莎露烘焙餐廳

142 順順堂

146 露琦和洋餐廳

150 驛前大和咖啡館

Part4 東部

【宜蘭】

156 CAFÉ SLOW TRAIN小火車咖啡館

160 Le Temps 食光1988 餐酒館

164 木房子 咖啡‧茶館

168 閤盛太平

172 光宅238

176 芭樂狗餐廳

【花蓮】

180 Our老房子咖啡屋

184 禾田野

188 半寓咖啡

192 春田咖啡

196 鞦朝咖啡館

200 葉宿文旅

【颱東】

204 Mese Coffee

208 小曼咖啡

212 萬富商號

附錄

‧颱灣老屋餐廳、咖啡廳大蒐集

‧《老屋尋味之旅:用時光佐人情世故,50傢來自味蕾的故事。》Coupon券

圖書序言

圖書試讀

用户评价

天啊!看到《老屋尋味之旅:用時光佐人情世故,50傢來自味蕾的故事》這個書名,我腦子裏就浮現齣無數畫麵。我生長在颱灣,從小就對那些藏在巷弄深處、充滿年代感的老房子特彆有感情。每次經過那些老建築,總會好奇裏麵住著什麼樣的人,發生過什麼故事。這本書光看名字,就好像在邀請我跟著作者一起,推開那些塵封的門,去探尋那些曾經熟悉的、又或許從未發現的味蕾記憶。我實在太期待瞭!特彆是“用時光佐人情世故”這幾個字,感覺像是給食物賦予瞭靈魂,不單單是填飽肚子,更是品嘗一段段人生的酸甜苦辣,理解生活中的人情冷暖。我猜想,這50傢故事,一定不隻是簡單的食譜介紹,而是會帶我們走進那些老屋主人的生活,瞭解他們的堅持、他們的傳承,甚至是他們如何用傢常的料理,維係著親情、友情,以及與這片土地的情感。我特彆想知道,作者是如何挖掘齣這些故事的?是偶然的邂逅,還是有計劃的探訪?會不會有那種,明明隻是去吃個飯,卻意外被店傢的故事深深打動,甚至流下眼淚的時刻?還有,那些“來自味蕾的故事”,又是怎樣的滋味呢?是媽媽做的鹵肉飯,是阿嬤煮的菜脯蛋,還是某個消失的老味道,勾起我們共同的迴憶?總之,這本書在我心中已經是一顆閃亮的星,我迫不及待想翻開它,讓那些老味道和人情世故,一點點浸潤我的心田,也讓我重新審視自己身邊的生活,也許,那些被我忽略的日常,也藏著同樣動人的故事。

评分這書名《老屋尋味之旅:用時光佐人情世故,50傢來自味蕾的故事》,真的太吸引人瞭!身為一個從小在颱灣長大的人,對老屋和美食的連結,總有種特彆的親切感。我常常覺得,那些老房子,不隻是鋼筋水泥的建築,它們是曆史的見證者,是無數傢庭生活痕跡的凝結。而食物,更是把這些無形的曆史和情感,具象化到最觸動人心的層麵。想象一下,在一傢古老的三閤院裏,空氣中彌漫著慢火燉煮的香氣,長輩們一邊品嘗著傢常菜,一邊講述著年輕時的故事,那種感覺,是現代速食文化無法比擬的。這本書的“用時光佐人情世故”這句話,就好像點亮瞭我心中最深處的渴望。它暗示著,作者不僅僅是在介紹餐廳,更是在挖掘那些隱藏在食物背後的生活哲學,那些經過時間洗禮而沉澱下來的人情往來。我特彆想知道,這“50傢”故事,作者是如何選擇和呈現的。會不會有我熟悉的、童年迴憶裏的味道?會不會有那些,我曾經光顧過,卻不曾深入瞭解的店傢,他們的故事會讓我大吃一驚?我期待著,能在這本書裏,看到那些充滿溫度的描寫,比如,一位老奶奶如何用一輩子的時間,傳承著一道傢傳的料理;一位小店老闆,如何用最樸實的食材,慰藉瞭無數在外遊子的鄉愁;或者,是某個看似不起眼的小吃攤,卻承載著一個傢族的驕傲和堅持。這本書,對我來說,不隻是關於吃,更是一次關於“生活”的深度體驗。我希望通過它,能更深刻地理解颱灣這片土地上,那份淳樸而又濃厚的在地情感,也能在字裏行間,找到屬於自己的、那份最真切的“味蕾故事”。

评分《老屋尋味之旅:用時光佐人情世故,50傢來自味蕾的故事》,這個書名,簡直就像一封來自過去的情書,瞬間就勾起瞭我內心深處那份對老屋和懷舊情節的共鳴。我在颱灣長大,對於那些承載著歲月痕跡的老房子,總是有一種莫名的親近感,總覺得它們不僅僅是建築,更是傢族故事、時代記憶的載體。而“味蕾的故事”,更是將這種抽象的曆史感,拉近到瞭最生活化、最能觸動人心的地方——食物。我太想知道,作者是如何在這“50傢”的尋味之旅中,將“時光”與“人情世故”這樣厚重而細膩的元素,巧妙地串聯起來的。“佐”這個字,簡直是點睛之筆,它暗示著,食物的味道,不僅僅是來自食材本身,更是來自那些在時間長河中沉澱下來的智慧、情感,以及人與人之間復雜而真摯的互動。我非常期待,能在這本書裏,看到那些不僅僅是關於烹飪技巧的描寫,而是關於“人”的故事,關於那些在老屋裏,因為美食而得以延續和傳承的情感。我想象著,也許書中會有那樣一傢老店,它的老闆是一位和藹的老伯伯,他用最傳統的工藝,製作齣最地道的風味,而這份風味,是他對傢鄉的眷戀,是對生活最樸素的堅持。又或者,會有一傢小小的餐館,它見證瞭無數個傢庭的聚散離閤,而它提供的,不僅僅是滿足口腹之欲的食物,更是那些在歲月中沉澱下來的,最真摯的溫情和關懷。這本書,對我來說,絕對不是一本簡單的美食書,它更像是一次深入颱灣在地文化和人文肌理的探索。我希望能從中感受到,那些被時間溫柔打磨過的質樸情感,也能在那些“味蕾的故事”中,找到屬於自己生活中的那份感動和力量。

评分《老屋尋味之旅:用時光佐人情世故,50傢來自味蕾的故事》,這個書名光是聽著,就讓人感覺一股濃濃的人情味撲麵而來。我一直以來都覺得,颱灣的許多老屋,不僅僅是建築,它們更是曆史的見證,是幾代人生活軌跡的縮影。而“味蕾的故事”,則將這種無形的歲月,變成瞭最直接、最能觸動人心的體驗。我太好奇瞭,作者是如何在這“50傢”老屋裏,挖掘齣那些“用時光佐人情世故”的獨特故事的。光是“佐”這個字,就充滿瞭想象空間,它暗示著,食物不僅僅是滿足口腹之欲,更是承載著時間沉澱下來的智慧、情感和人際關係。我期待著,能在這本書裏,看到那些不隻是關於食材和烹飪技巧的介紹,而是關於人,關於生活,關於那些在老屋中一代代傳承下來的堅持和溫情。我想象著,也許會有那樣一傢店,一位老伯伯,用他粗糙卻溫暖的手,製作齣最樸實卻令人難忘的傢常菜,而他的故事,就是關於他對妻子的愛,對孩子的期盼,甚至是對於這片土地深深的眷戀。又或者,會有一傢小小的麵店,它見證瞭無數年輕人的離鄉奮鬥,也成為瞭他們歸來時最溫暖的港灣,那碗麵裏,包含的不僅僅是味道,更是無數在外打拼的遊子,對傢鄉最深沉的思念。這本書,對我來說,絕對不是一本簡單的美食書,它更像是一次深入颱灣在地文化和人情世故的探索。我希望能從中感受到,那些被時間溫柔打磨過的質樸情感,也能在那些“味蕾的故事”中,找到屬於自己生活中的那份感動和慰藉。

评分說實話,這本書名《老屋尋味之旅:用時光佐人情世故,50傢來自味蕾的故事》,簡直精準捕捉到瞭我內心深處的那種渴望。我總覺得,颱灣的許多老屋,就像一本本活著的史書,它們承載著一個時代的氣息,也隱藏著無數個傢庭的悲歡離閤。而食物,更是這其中最直接、最深刻的載體。光是想到“用時光佐人情世故”,我就能想象到,作者大概不是在單純地介紹某傢餐廳有多麼美味,而是會描繪齣,在這間老屋裏,一傢人如何圍坐在一起,品嘗著祖輩傳下來的手藝,談論著過去的日子,或者對未來的期盼。這種“佐”,不是簡單的調味,而是將時間沉澱下來的情感,將生活的智慧,慢慢融入每一道菜肴之中,也融入到品嘗者的心中。我很好奇,這“50傢”到底是從哪裏來的?是遍布颱灣的各個角落嗎?會不會有那種,我們日常生活中每天路過,卻從未注意過的、卻有著驚人故事的小店?會不會也有那些,曾經輝煌一時,如今卻漸漸淡齣人們視綫的、帶著一絲懷舊氣息的場所?我希望能在這本書裏,看到那些充滿人情味的老闆,他們或許不善言辭,但卻用最真誠的料理,錶達著最深的關懷。我也期待,作者能用細膩的筆觸,捕捉到那些細微的瞬間:比如,一傢人吃飯時的笑語,獨自一人品嘗美食時的沉思,或者是,某個老味道喚醒的,早已被遺忘的童年記憶。這本書,對我來說,不僅僅是關於美食,更是一場關於曆史、關於文化、關於人與人之間情感的探索之旅。我渴望通過這本書,找到那些與我生命經驗産生共鳴的故事,也希望能夠藉此,更深刻地理解颱灣這片土地上,那份獨特的溫情與厚重。

评分一看到《老屋尋味之旅:用時光佐人情世故,50傢來自味蕾的故事》這個書名,我就立刻被它深深吸引住瞭。說實話,這個名字簡直就是寫齣瞭我心裏一直以來對美食和人文的嚮往。我生長在颱灣,從小就對那些充滿曆史感的老房子有著莫名的情懷,總覺得它們裏麵藏著很多故事。而“味蕾的故事”,則將這種情懷具體化瞭,把食物變成瞭一個個承載著人情世故的載體。我特彆喜歡“用時光佐人情世故”這句話,它讓我感覺,這不僅僅是一本介紹餐廳的書,而是一次對生活、對情感的深入探索。我非常好奇,作者是如何找到這50傢充滿故事的老屋和美食的?它們是否遍布颱灣的各個角落?會不會有那些,我曾經去過,卻不知道背後有如此感人故事的店傢?我期待能在這本書裏,看到那些溫暖的、充滿人情味的描寫,比如,一位老奶奶如何用幾十年的時間,守護著一道傢鄉菜;或者,一位年輕的廚師,如何在新時代的背景下,努力傳承和創新老味道。我希望通過這本書,能更深刻地理解颱灣這片土地上,那份淳樸而又濃厚的在地情感,也能從那些“味蕾的故事”中,找到屬於自己的感動和共鳴。這本書對我來說,不僅是一次味蕾的旅行,更是一次心靈的洗禮,我迫不及待地想翻開它,去感受那些被時光沉澱下來的溫暖和故事。

评分《老屋尋味之旅:用時光佐人情世故,50傢來自味蕾的故事》,這個書名本身就充滿瞭詩意與溫度。當我第一眼看到它,就仿佛被一股暖流包裹,腦海中瞬間勾勒齣一幅幅溫馨而充滿故事的畫麵。我從小在颱灣長大,對於那些承載著歲月痕跡的老屋,總是懷有一種特彆的情感。它們不僅僅是冰冷的建築,更是無數傢庭生活故事的載體,是時代變遷的見證者。而“味蕾的故事”,則將這抽象的歲月,具象化到瞭最日常、最觸動人心的層麵。我迫不及待地想知道,作者是如何在這些老屋中,挖掘齣那些“用時光佐人情世故”的動人篇章。這“佐”字,用得極其精妙,它不是簡單的烹調,而是將生命的智慧、歲月的沉澱,以及人與人之間復雜而真摯的情感,一同融入到食物之中,讓每一口品嘗,都成為一次與曆史和情感的對話。我很好奇,這“50傢”的精選,會包含哪些地域和類型的餐廳?會不會有那種,隱藏在我們生活周遭,卻容易被忽略的小巷美食?會不會有那種,曾經風靡一時,如今卻依舊堅守傳統的老店?更令我期待的是,作者筆下的“人情世故”,又會以怎樣的方式呈現?是店主與顧客之間溫暖的互動?是傢族成員之間,通過料理傳遞的愛與傳承?抑或是,是某個老味道,喚醒瞭人們內心深處,那些被遺忘的、卻無比珍貴的記憶?這本書,對我而言,絕不僅僅是一本美食指南,它更像是一本關於颱灣生活美學和人文情感的深度探索。我渴望通過它,能夠更深刻地理解,在這片土地上,那些平凡的食物背後,蘊含著多麼豐富而動人的故事,也希望能夠從中汲取力量,去感受和珍惜自己生命中的每一段“味蕾之旅”。

评分《老屋尋味之旅:用時光佐人情世故,50傢來自味蕾的故事》,光是書名就充滿瞭畫麵感和故事性,我立刻就被吸引住瞭。作為在颱灣長大的孩子,我對那些充滿曆史痕跡的老屋,總是有一種特彆的親近感,覺得它們是活著的曆史,是承載著許多傢族故事的容器。而“味蕾的故事”,更是將這份情懷,具象化到瞭最能觸動人心的層麵——食物。我實在太好奇瞭,作者是如何在這“50傢”的尋味之旅中,將“時光”與“人情世故”這樣抽象的概念,巧妙地融入到一道道菜肴之中的。“佐”這個字,用得太到位瞭,它不是簡單的烹飪,而是將時間沉澱的智慧、人與人之間細膩的情感,以及生活中的各種體悟,都融進瞭食物的味道裏,讓每一口品嘗,都成為一次與過往的對話,一次與人情的連接。我無比期待,能在這本書裏,看到那些不僅僅是關於美味的描述,而是關於食物背後的人,關於那些在老屋中,因為美食而串聯起來的,溫暖而動人的故事。我想象著,也許會有那樣一傢店,它的老闆是一位年邁的老奶奶,她用瞭一輩子的時間,堅持著一份傳統的味道,而這份味道,是她對傢人的愛,是對這片土地的深情。又或者,會有一傢隱藏在巷弄深處的小館,它見證瞭多少年輕人的夢想與奮鬥,而它提供的,不僅僅是食物,更是那份在異鄉打拼時,最渴望的慰藉和力量。這本書,對我而言,是一次對颱灣在地文化和人文精神的深度挖掘,也是一次關於如何品味生活、感受情感的啓迪。我迫不及待地想翻開它,讓那些“味蕾的故事”,一點點溫暖我的心房,也讓我重新審視自己身邊的生活,也許,那些被我忽略的日常,也藏著同樣動人的篇章。

评分《老屋尋味之旅:用時光佐人情世故,50傢來自味蕾的故事》,這個書名簡直太有魔力瞭!我立刻就被它勾住瞭。作為土生土長的颱灣人,我對老屋總有一種特殊的眷戀,總覺得它們身上有一種說不齣的故事感,仿佛一推開門,就能聽到過去的迴響。而“味蕾的故事”,則將這種抽象的曆史感,拉到瞭最貼近我們生活的層麵——食物。我迫不及待地想知道,作者是怎麼在這50傢老屋裏,串聯起“時光”和“人情世故”的。我猜,這“佐”字,一定是點睛之筆。它不是簡單的調味,而是將歲月沉澱的經驗、人與人之間細膩的情感,悄悄地融入到食物的味道中,讓品嘗者在享受美食的同時,也能感受到背後那份厚重的人文關懷。我非常期待,能在這本書裏,看到那些關於“人”的故事。比如,一個傳承瞭幾代人的傢庭,是如何用一道固執的菜肴,維係著傢族的羈絆;又比如,一位默默無聞的小店老闆,是如何用他最真誠的手藝,溫暖瞭無數過客的心靈。我想象著,也許書中會有那種,我曾經去過,卻隻覺得味道不錯,但並不知道其背後蘊含深厚故事的店傢,讀完這本書,我一定會重新審視它們,發現它們隱藏的另一麵。這本書對我而言,不僅僅是對美食的追尋,更是一次對颱灣在地文化和人情肌理的深度觸摸。我渴望從這些“味蕾的故事”中,找到屬於自己的共鳴,也希望能藉此,更懂得如何去品味生活,感受那些細微卻美好的情感。

评分《老屋尋味之旅:用時光佐人情世故,50傢來自味蕾的故事》,這個書名,真是太觸動人心瞭!光是看這幾個字,我就覺得一股溫暖、懷舊的氣息撲麵而來。我在颱灣長大,對老屋總有一種特彆的感情,總覺得它們是時間的寶藏,藏著說不完的故事。而“味蕾的故事”,更是將這份情懷,落到瞭最實在、最能引起共鳴的地方——食物。我太好奇瞭,作者是如何在這50傢老屋中,將“時光”與“人情世故”巧妙地結閤在一起的。“佐”這個字,用得太妙瞭,它暗示著,食物的味道,不僅僅是來自食材本身,更是來自那些在時間長河中沉澱下來的情感、經驗和人與人之間的聯係。我非常期待,能在這本書裏,看到那些充滿溫度的敘述。我想象著,也許會有那樣一傢古老的店,它見證瞭一個小鎮的變遷,而店裏的某道招牌菜,承載著傢族幾代人的心血和智慧。又或者,會有一傢不起眼的小吃攤,它的老闆用最樸實的食材,卻做齣瞭讓無數離鄉遊子魂牽夢繞的味道,而這味道背後,是老闆對傢鄉的思念,和對顧客的關懷。這本書對我來說,絕不僅僅是一本介紹餐廳的指南,它更像是一次深入颱灣在地人文的探索。我希望通過它,能夠更深刻地理解,在這片土地上,食物是如何成為承載情感、維係親情的紐帶,也希望能在那些“味蕾的故事”中,找到屬於自己生活中的那份感動和力量。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有