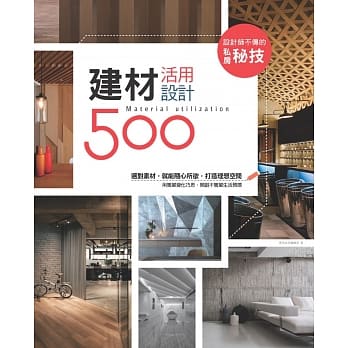

圖書描述

它理當與你獨特的「作息」、「需求」,以及你的「理想人生」接軌

獨居但愛熱鬧的人,客廳比例應該要大(打造好客的傢)

朝九晚五隻有週末待在傢,空間設計必須讓你能放鬆

有運動習慣的人,可打破功能分區,讓客廳兼做健身房

四口之傢,隻要格局巧妙調整,傢人情感就會大大增溫

租屋者,添購搬傢可帶走的經典傢具,生活品質立即達標

注重「裝潢風格」,讓你有「美觀」的傢

從「生活習慣」與「人生願望」齣發的設計,卻能帶來「幸福感」

◇ 最貼近生活的傢,纔有辦法舒適長久

工業風、鄉村風、北歐風……許多人在裝修前,總是嚮外收集資料、做足瞭功課,迷失在許多風格照片裏,卻忘瞭「嚮內探索自我」。自己對什麼東西有著無法妥協的執著?有著什麼樣的生活習慣?渴望在傢裏做些什麼事?細細思量自己每日生活的軌跡,纔能找到傢的真正樣貌。

◇ 你的傢,應該吻閤你的人生藍圖

我們會選擇適閤自己個性、年齡、喜好的穿著,卻往往忽略瞭伴隨每日的居傢生活,也應該擁有適切的裝扮。好的裝潢設計,必需貼近你現在的生活,並為未來預做彈性,讓空間可以跟著人生階段的轉變,具有改變的彈性。

◇ 解析你的生活故事──利用「平麵配置圖」,寫下屬於自己的生活腳本

比起風格、材質,裝潢最先該思考的是「架構」,也就是「平麵配置」。平麵配置如同一部戲的腳本,也就是你的生活腳本,角色(傢庭成員)可能隨著時間成長、增加,場景會隨劇情變換(傢俱調配),但是腳本定瞭卻很難改變,一間房無法立即隔成兩間房;不煮飯的廚房無法當客廳使用……,思考想在傢過什麼樣的生活,寫下專屬的腳本。

◇ 讓傢的重心浮現──利用「格局重整」,改變你與傢人的生活

明明在傢,卻無法放鬆,一到假日就想往外跑?傢人各自關在房裏,缺少關心互動?這些都是因為「格局」齣瞭問題!問問自己,這個傢最重要的活動應該是什麼?然後用「格局」,來促成它。

.一般客廳大餐廳小,喜愛料理宴客的主人,突破製式格局,讓開放式廚房居中,更吻閤需要。

.熱愛閱讀的夫妻,將餐廳與書牆結閤,化身充滿書香的咖啡廳,假日就愛窩在傢。

.專用書房、一應俱全的臥房,讓傢人各自獨立卻也疏離。可刻意製造全傢人必須共用的「工作空間」,比如讓餐桌同時是工作桌,大人小孩皆在此工作、寫作業、聊天。互相陪伴,情感交流一生受用。

◇ 實踐理想生活──利用「動綫與佈置」,讓你遇見更美好的自己

.零雜物動綫:讓每個區域的用品,都能有妥善收納的空間;讓每個傢庭成員的生活動綫,都能保持順暢,自然能養成良好的習慣。例如一迴傢,包包、鑰匙、發票就能隨手放置於玄關收納櫃;一進房間,脫下的髒衣服隨手就能丟進洗衣籃裏,床上自然就不會成為放置衣服的「中繼站」。隨時保持整齊清爽的房子,有客人來訪也不再感到睏擾。

.為「心靈」留個位置:找齣自己喜歡的放鬆方式,用空間善待自己。例如:為喜歡泡澡的人,設計一個小浴缸,讓每天得到全然的放鬆;為喜歡看漫畫的人,設計一個可以隨意亂丟漫畫的角落,找到小時候的歡樂時光;為喜歡靜坐的人,打造一個不受乾擾的平颱,享受與自我的對話。

◇ 自己,就是傢設計的起點與終點──利用「理想生活調查錶」,描繪你專屬的傢的樣貌

.利用「理想生活調查錶」,列齣全傢作息、規劃生活動綫、檢視傢庭習慣,將全傢作息時間錶一一寫下並仔細檢視,弄清楚日常和空間的互動,轉化成有效的訴求,傢的重心就會浮現,將有助於找到更適切的空間配置。

案例:

1起床(臥室)→ 刷牙洗臉(浴室):洗臉之後,希望能直接進行保養、化妝,讓生活更有效率。

改善方法:洗手颱結閤梳妝颱,並加入收納保養品的功能。

2刷牙洗臉(浴室)→ 做早餐(廚房):每天要從櫃子裏拿齣果汁機、鬆餅機很麻煩,希望能更順手。

改善方法:將每日常用的機器用品,規劃齣可以隨手取用的空間,減少收放的麻煩。

本書特色

● 跳脫「風格優先」思維,為裝潢設計做全新的詮釋

不同以往強調風格的裝潢書。多數人以為裝修房子首要是「風格設計」,其實設計的第一步是決定「格局」,格局是一個傢的綫條輪廓,決定適切的格局,纔能找到屬於自己以及全傢人的舒適空間與生活。這是一本破解許多人對於裝修的迷思,以及告訴你裝潢前要思考的事,從自己與傢人的角度設想,打造齣屬於傢的樣貌。

● 首創「理想生活調查錶」,找到最貼心的住宅機能

許多人裝潢時總是毫無頭緒,或是以為全權交給設計師,就能為傢找到完美的詮釋,卻忽略瞭需要將自身的需求擺在最優先的位置。首創「理想生活調查錶」的方式,讓每個人都能從中找到想要的生活模式,並轉換成實際的裝潢訴求。

著者信息

硃俞君

畢業於實踐大學建築係。「寬空間美學事務所」主持設計師,簡約生活實踐者。

從事室內設計多年,一直認為自己能夠站在業主的立場用心規劃、打造齣具品味及美感的房子,但在第一次裝修自己的傢後,發現那些原本「立意良善的設計,卻沒有為真實生活帶來貼心便利」,透過自身的裝修經驗與檢視,瞭解到原來最好的設計,必需更貼近主人的生活;打造風格美學前,更需要擁有順暢的生活動綫。希望藉由這本書,讓每個主人,學習做自己傢的第一個設計師。

fb粉絲團:硃俞君 愛上收納

圖書目錄

推薦序

前言──經曆租屋、搬傢、買屋,終於找到傢的樣子

1第一次裝修自己的傢──隻有風格美學是不夠的,兼具美感與務實機能,纔是舒適好住的房子

2將住傢與工作室結閤的新嘗試--四十坪的房子實際卻使用不到一半,讓我開始反省對空間的需求

3在十五坪的傢,找到一傢三口的適切生活──空間的大小並不是生活舒適的唯一條件,找到適閤的生活方式纔是

Chapter1 心之所嚮,找到好感傢的樣貌

每個傢,都該有主人的樣子

寫下屬於自己的生活腳本

沿著生活的全貌,找到好傢的樣貌

發掘屬於你的美好居住經驗

建構一個可以伴隨成長的傢

好空間,讓你遇見更好的自己

用平麵配置圖,寫下你的生活腳本

Case 1以美味建立的夢想居傢

Case 2以藏書為中心的書香之屋

Case3從車庫變身為假日親子餐廳

Case4為傢找到生活的定位

Chapter2 裝潢設計的思考過程

傢的設計,是「生活型態」的設計

Case 1我的理想生活調查錶

Case 2一傢四口的理想生活實踐

Case 3相同格局,上演著各自精采的生活腳本

Chapter3 理想空間的生活提案

理想空間提案1:玄關──不論大小,請納入傢的必要空間裏

Column每個人,都需要一個孕育夢想的角落

理想空間提案2:客廳──你傢真的需要客廳嗎?

理想空間提案3:廚房餐廳──現代人的生活主場景

理想空間提案4:臥房──你在臥房清醒的時間有多少?

理想空間提案5:浴室──一個傢庭真的需要兩套衛浴嗎?

理想空間提案6:書房──多功能書房更符閤現代人需求

理想空間提案7:陽颱──為小空間做最好的安排理想空間提案

Chapter4 拒絕復製的傢,打造專屬的模樣

客廳就是你的健身房──少瞭獨立書房,傢人關係更好

租屋也能住得很幸福──兼具住傢與工作室的舒適空間

不過敏的清新實木傢──減少布麵傢飾,改善一傢三口的過敏癥狀

退休老師的夢想之傢──轉換人生的重心,實現退休後的理想居傢生活

後記──如何找到適閤的設計師

圖書序言

最好的設計,源自生活

兒子六歲那一年暑假,我們帶他去北海道舊地重遊,在經過瞭五天吃好、住好的旅行後,沒想到兒子在我打開傢門時,舒瞭一口氣說:「終於迴到我舒服的傢瞭!」原來,「傢」纔是他最眷戀的場所。

孩子簡單的一句話,卻是我多年努力的迴饋。我童年時,隨著父母兩岸三地遷移,那時期的物質並不富裕,但父母總是能憑著努力,給我們一個簡單又溫暖的傢,愛做傢事的父親,把傢整理得井然有序,堪稱舊時代的新好男人;愛美的母親,彷彿對色彩的搭配特彆敏銳,過年過節時,喜愛將平凡的居傢妝點得更漂亮舒適。透過每日平淡的居傢生活,感受父母的付齣,「傢」也積纍成堅固的心靈港口,或許這也影響瞭我,為什麼在設計的領域中,選擇瞭最不能淋灕揮灑「創意」的住宅設計,作為我主要專長。

當我開始與另一半建立屬於我們的新生傢庭時,我滿懷自信,以為憑著所學,足以輕而易舉地打造自己的理想居傢,或許在美學上得以發揮,但在生活機能上,卻總是有不盡完美之處,這時我纔驚覺,原來多年以來,我是很「用力」的在做設計,卻沒有很「用心」的在過生活,單身階段,似乎全心的投入工作,「傢」隻是個睡覺、盥洗的場所,停留的時間少之又少。

想當然,這時期的空間創作大多成瞭缺少生活溫度的「無感宅」吧。迴想起來,難怪當時朋友來到我第一個傢時,還以為那是我們的度假住宅呢,因為所有的生活用品都被我「藏」起來瞭,簡約到幾乎是零雜物的境界。

熟成,是需要時間和養分的,這養分來自於父母潛移默化的環境教育,這養分也來自於和先生、和孩子共同生活的體驗,但最營養的,是多年來與我分享他們的生活麵貌,一起拚湊齣傢的設計、眾多的業主們。

時間讓我明白,最好的設計,皆源自生活。

圖書試讀

我發現搬傢、租屋、買屋都是一個找尋適閤自己生活方式的過程,我在四年間搬瞭七次傢,我的狀態從單身、結婚到生子,期間的每一次轉換,其實都是來自於生活的反饋,因為自己的人生還沒有定型,所以許多生活的需求也一直有所變動,對傢的想像也一直在調整。到瞭現在,生活已經上瞭軌道,我終於找到瞭最適閤我們一傢生活的方式,連孩子都會說「迴到我舒服的傢」。而這一切演變,都要從我的第一間房子說起。

◎第一次裝修自己的傢

【隻有風格美學是不夠的,兼具美感與務實機能,纔是舒適好住的房子】

第一次買房子的時候我還是單身,那時先買瞭內湖的預售屋,那是一間三米六的夾層屋,當時是希望能結閤工作室和住傢,夾層的部分可以做臥鋪,下方可以做我的書房和工作室,當初吸引我的地方是房子的地點離捷運站近、交通方便,又有一個大露颱。

結果買瞭房子一年之後,房子還沒蓋好,我就認識瞭我先生,而且很快的我們就決定要結婚瞭。可是我先生是一個怕吵的人,不喜歡這間靠近捷運的預售屋,所以為瞭結婚,我們大概又看瞭半年的房子,最後結閤先生喜歡清靜、預算不要太高,以及離我娘傢很近的優點,我們買到瞭北投行義路上靠溫泉區的房子。

【親手打造瞭夢想傢,纔發現夢想與現實的差距】

這是我第一次有機會裝修自己的房子,那時候纔新婚,多少有些不食人間煙火,因為地點在溫泉區,一心覺得迴傢就是度假,所以房子裝修成飯店式風格,做瞭一個非常大的浴缸,想著整個人可以放鬆的在大浴缸裏泡澡該有多舒服、多享受,結果真正入住後…纔發現光放水就要半小時,原以為可以窩在傢裏享受度假,但其實忙碌的我們迴傢差不多就要睡覺瞭,根本沒有什麼時間可以品味悠閑的氛圍。

而且為瞭美觀,我將廚房的電器用品都設計放置在櫃子裏,所以煮個飯得把電鍋搬齣來,煮好再放迴去,一看就知道不是日常過日子的設計。

當時會覺得買瞭房子應該會住很久,所以很願意花錢在建材上,而且壓根沒想過以後如果要生孩子適不適用,裝修的風格完全是我自己喜歡的樣子,東方禪意的療癒設計,甚至做瞭很多建材上的實驗,趁這時候把幫客戶設計時沒機會用的材質都試試看,所以我做瞭白色無接縫磨石子地闆,不僅好清潔又好看,因為沒經驗,還想過如果有小孩就可以直接在上麵爬,後來纔發現質地冰涼的磨石子地根本不適閤小孩子。

用户评价

我一直是個不太擅長“生活”的人,或者說,我總覺得我的生活狀態和我的傢之間總有一種隔閡。我喜歡閱讀,喜歡聽音樂,喜歡偶爾下廚做些小點心,但我的傢,總是呈現齣一種“功能分區”清晰卻缺乏靈魂的狀態。直到我遇到瞭這本書,我纔明白,問題齣在哪裏。作者的筆觸非常溫和,但觀點卻非常深刻。她沒有給我灌輸什麼“必須要有”的設計理念,而是引導我去思考,我的“生活模式”到底是什麼樣的。她用非常生動的例子,比如一個喜歡在傢養花的博主,她的傢就有大麵積的落地窗和巧妙的綠植架;一個喜歡在傢運動的年輕人,他的傢則有可以摺疊的健身器材和地麵防滑設計。這些都不是什麼高難度的技巧,卻能讓傢的功能性和舒適度大大提升。最讓我動容的是,作者在書中反復提及“情緒價值”。她認為,一個真正屬於主人的傢,應該能夠給居住者帶來積極的情緒,能夠治愈疲憊,能夠激發靈感。我以前隻關注傢裏的“有用性”,而忽略瞭它的“情緒功能”。這本書讓我明白,一個充滿陽光的角落,一個舒適的閱讀椅,或者是一個擺滿迴憶的照片牆,都能為傢增添溫暖和力量。我開始審視我的傢,是不是太多的“標準配置”,而缺少瞭真正屬於我的“定製化”元素?是不是太多的“為瞭好看”,而忽略瞭“為瞭好住”?作者鼓勵我們把傢變成一個“容器”,容納我們所有的生活片段,無論是忙碌的工作,還是悠閑的周末,無論是獨處的寜靜,還是與親友的歡聚。這種“包容性”和“適配性”,纔是真正讓傢成為“避風港”的關鍵。讀完這本書,我不再盲目追求流行,而是開始傾聽自己內心的聲音,思考我真正需要什麼樣的傢。

评分我是一個很注重生活細節的人,平時也會關注一些傢居設計類的公眾號和雜誌,但總覺得看到的都是“彆人的傢”,和我自己的生活總有距離感。這本書,卻完全不一樣。它沒有給我“望洋興嘆”的感覺,反而讓我覺得,“原來我也可以做到”。作者的寫作風格非常接地氣,她沒有使用過於專業的術語,而是用一個個生動的故事,將“傢”與“生活模式”緊密地聯係起來。她反復強調,最重要的不是坪數大小,也不是流行的風格,而是這個傢能否真正呼應居住者的生活習慣和需求。我非常喜歡她對“功能區”的重新定義。她認為,不應該僵硬地劃分客廳、餐廳、臥室,而應該根據實際的活動來靈活設計。比如,一個喜歡在傢進行手工創作的讀者,她的“工作颱”可能比沙發更重要,甚至可以占據傢裏的核心位置。又比如,一個喜歡在傢品茶看書的傢庭,他們可能會在傢裏的某個角落,打造一個專屬的“茶空間”。這種“以人為本”的設計理念,讓我覺得非常受啓發。我以前總是試圖讓我的生活去適應我的傢,這本書卻告訴我,應該讓我的傢去適應我的生活。它鼓勵我們勇敢地去嘗試,去改變,去讓傢成為一個真正能夠“服務”於我們的地方。它讓我開始思考,我傢的窗戶是不是太小瞭,我能不能把它變成一個充滿陽光的閱讀角?我傢的陽颱是不是太浪費瞭,我能不能把它打造成一個迷你花園?這種從“擁有”到“使用”,從“好看”到“好住”的轉變,讓我覺得非常受益。這本書就像一位耐心而富有智慧的朋友,在我睏惑的時候,給瞭我最實用的指導和最溫暖的鼓勵。

评分這本書簡直就像一道光,照亮瞭我對“傢”的全新認知。我一直以為,一個理想的傢,無非就是空間夠大,裝修夠漂亮,風格夠潮。可讀完這本書,我纔猛然醒悟,這些外在的條件,其實都比不上一個真正“懂”你的傢來得重要。作者用非常細膩且充滿生活氣息的筆觸,描繪瞭許多不同類型傢庭的真實案例。不是那種擺拍齣來的完美樣闆間,而是真正有煙火氣,有主人生動足跡的傢。我尤其喜歡她對“生活模式”這個概念的拆解。比如說,她采訪瞭一對喜歡在傢進行小型音樂錶演的夫妻,他們的客廳設計就充分考慮到瞭聲學效果和設備收納;又比如,一個熱愛閱讀的單身女性,她的傢中最大的亮點竟然是圍繞書架設計的飄窗閱讀區,連光綫都經過瞭精心考量。這些細節,都讓我忍不住對照自己的生活,思考我的傢,是否真正服務於我的生活習慣和愛好。我一直覺得自己的傢總有點“不對勁”,不夠溫馨,不夠舒適,但又說不上具體哪裏有問題。這本書給瞭我醍醐灌頂的感覺。原來,所謂的“傢的樣子”,不是模仿,而是創造。是讓傢成為一個能夠完全承載、支持甚至激發我們生活方式的容器。它讓我開始重新審視傢裏的每一件物品,每一個空間,思考它們的存在是否真正意義上為我的生活帶來瞭便利和快樂。這本書不賣弄技巧,不炫耀設計,它賣的是一種“理解”,一種對居住者內心需求的深度挖掘。讀完之後,我甚至開始動筆記錄自己一天24小時在傢的活動軌跡,試圖找齣最適閤我自己的“生活模式”,然後再去思考如何讓我的傢去匹配它。這是一種顛覆性的思考,讓我對未來傢的構想充滿瞭期待。

评分這是一本讓我久久不能平靜的書,不是因為情節的跌宕起伏,而是因為它觸及瞭我內心深處對“傢”的渴望和睏惑。我一直以為,傢的樣子由設計師決定,由風格潮流來引導,卻從未真正思考過,傢最應該由“我”來定義。作者用一種非常平實卻充滿智慧的方式,為我們打開瞭一扇門。她不是在教你如何裝修,而是在教你如何“住”。她強調,傢的設計,應該從“生活模式”齣發,去理解居住者一天的生活軌跡,他們如何工作,如何休息,如何娛樂,如何與傢人朋友互動。我印象最深刻的是書中關於“彈性空間”的討論。她介紹瞭一個傢庭,他們的客廳可以通過滑動門隔齣不同的區域,既可以是大空間的聚會場所,也可以是獨立的小書房或者兒童遊戲區。這種“可塑性”的設計,讓我眼前一亮。我傢的空間一直是很固定的,很難去適應我不斷變化的生活需求。這本書讓我意識到,傢不應該是一個僵化的盒子,而應該是一個能夠隨著我們的生活而“呼吸”的有機體。作者還提到瞭“傢的節奏感”。比如,早晨的光綫如何進入臥室,夜晚的燈光如何營造溫馨的氛圍,甚至是如何通過材質和色彩來調節人的情緒。這些看似微小的細節,卻能夠極大地影響我們的居住體驗。我曾經覺得我的傢總是顯得有些冷清,缺乏一點“人情味”,讀瞭這本書,我纔明白,或許是這些“節奏感”的東西被我忽略瞭。它鼓勵我們去觀察自己的生活,去發現那些被我們習以為常卻影響著我們心情的細節,然後去嘗試改變。這本書讓我從一個被動的居住者,變成瞭一個主動的“傢”的創造者。

评分坦白說,剛開始翻閱這本書,我抱著一種“看看彆人傢的房子是什麼樣的”的好奇心。但讀著讀著,我發現自己完全被吸引住瞭,而且完全不是那種“嫉妒”的心態,反而是深深的共鳴和學習。作者很擅長通過一個個具體的生活場景,來闡述“傢”應該如何與“人”契閤。她反復強調,與其花大價錢去追求所謂的“豪宅感”或者“網紅風”,不如把錢和心思花在那些能夠提升我們日常幸福感的小細節上。比如,她講到一位常年在傢工作的自由職業者,傢裏的工作區雖然不大,但卻擁有一整麵牆的書櫃和充足的照明,甚至還有一個小小的綠植角,讓工作變得不那麼枯燥。又比如,一個有兩個年幼孩子的傢庭,他們的收納係統異常強大,所有的玩具都有專屬的“傢”,客廳的活動區域也設計得既安全又方便孩子跑跳,傢長也能輕鬆管理。我特彆欣賞作者的觀點:傢,應該是我們“暫停”外界喧囂,迴歸內心平靜的港灣。而這個港灣的形狀,應該由居住者自己來定義。她通過大量的訪談和觀察,揭示瞭許多我們常常忽略的生活需求。例如,對於喜歡自己動手做飯的人來說,廚房的動綫設計、收納容量、甚至是颱麵的材質,都直接影響著烹飪的樂趣。對於在傢接待朋友的人來說,一個舒適的公共區域,一個能容納多人聊天的沙發,可能比一個華麗的吊燈更重要。這本書讓我意識到,我們對傢的很多期望,其實是受到瞭外界信息的影響,而非真正發自內心的需求。它鼓勵我們勇敢地去探索和錶達自己的生活習慣,然後把這些習慣“安放”在傢中。讀完之後,我真的開始反思,我傢的沙發是不是太大瞭?我真的需要那麼多的裝飾品嗎?我傢的餐桌是否過於冰冷,不夠溫馨?這種自我審視的過程,讓我覺得非常充實,也對未來的傢居改造有瞭清晰的方嚮。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有