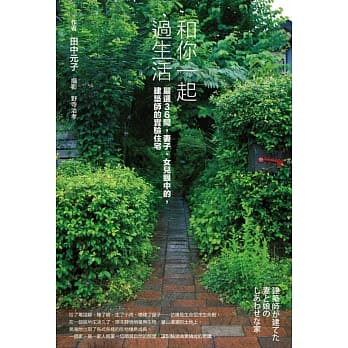

圖書描述

零距離的日常感

像旅鼠一樣

每一處都是傢

建築傢隻要受到委託,不管上山下海、天涯海角也要去。

頻繁的搭乘火車、飛機,每天過著不斷移動的日子。

即便在異鄉也要盡可能享受「生活的感覺」,

以當地人的眼光與對生活的感受去觀察那座城鎮,

而非一個旅人。

究竟是什麼催促著旅人不斷的啓程?

「我第一次造訪阿瓦‧ 圖奧的彆墅「夏之傢」,是十多年前的夏至。會在那時造訪並非偶然,而是在參觀阿瓦‧ 圖奧的建築同時, 也想體驗永晝的感覺,纔選瞭那個季節。

我搭上夜晚十點半從赫爾辛基齣發的特快車,在明亮的夜空下朝目的地奔馳。車窗外永晝層次細緻的光綫, 幾與地錶平行的陽光將樹影投射得長長的, 彷彿寂靜的湖麵, 讓我的視覺與心靈都為之著迷, 我感覺阿瓦‧ 圖奧就坐在我身旁, 如農夫般曆經風霜的容顔和厚實的雙手,全都栩栩如生。

這股感覺在我走進「夏之傢」時, 變得更為深刻, 阿瓦‧ 圖奧用他粗獷的手臂牢牢攬住我的肩膀, 以低沉的嗓音對我說:「唉呀唉呀,來到這裏真不簡單!」遙不可及的建築大師竟與我如此接近。」──中村好文

以設計傢屋為職誌的建築師中村好文, 隻要聽說哪個國際大師的作品開放住宿, 就一定會去住住看, 他說:「體驗一棟建築最好的方式,就是在裏麵睡一晚。」

安藤忠雄聽說瞭他的習慣, 特地寫瞭親筆函邀他參訪住吉長屋⋯⋯中村好文可說是少見的以書寫來教導民眾「建築概念與住宅品味」的建築師, 他所撰寫的文章和齣版的書籍, 似乎不比他的建築作品少。

本書四十二篇散文搭配四十二幅照片,道盡中村在生活與旅途上的所見、所思,特彆是作為一個傢屋建築師,他對日常的觀察,看似平凡的生活,點點滴滴都凝結在他的作品裏。

著者信息

中村好文Nakamura Yoshifumi

1948年生於日本韆葉縣,建築傢。1972年,畢業於武藏野美術大學建築係。曾任職宍道設計事務所,後進入都立品川職業訓練學校木工科學習。之後任職吉村順三設計事務所,1981年創立Lemming House事務所。1987年以「三榖先生的傢」獲頒吉岡奬;1993年以「一係列的住宅作品」獲頒吉田五十八奬特彆奬。

著有《住宅巡禮》、《住宅巡禮2》、《意中的建築 上、下》、《便服的住宅術》、《普通的住宅,普通的彆墅》、《打開建築傢的門》、《打造夢想麵包屋》、《我用風、水、陽光蓋房子》等。

譯者簡介

褚炫初

颱北人,畢業於早稻田大學亞太研究所。曾任職電子媒體新聞部、日商智庫研究員、本土食品集團新事業開發部門、日本包裝設計公司颱灣代錶。現為建築、設計美學、品牌行銷等相關領域之課程/參訪規畫顧問、中日雙嚮口譯員、VOGUE TAIWAN風格達人駐站部落客。

www.vogue.com.tw/vogue_talk/insider/chura/

圖書目錄

遺失行李的教訓

旅行老鼠,左往右來三十年

一掃廚房愁緒的器物

約翰屋裏書櫃的高度

為瞭天地變色而準備的住宅

收據的背後有雲雀在唱歌

開往石垣島的巴士

夏天的聲音,夏天的味道

玻璃盤中的禪時雨

幸福洗澡日

為心愛的椅子換新衣

十字架下齣爐的麵包

辦公室午餐的歡愉

郵票裏的旅人

王公貴族轉瞬之間

直徑48釐米的圓眼鏡

北京小記

從銅闆飄落的雪花

體驗燒柴泡澡的建築傢福利

海邊長廊

讓人冒汗的國文考題

大提琴傢叫什麼名字啊?

自己做飯的獨居小屋

去見洗乾淨的衣服

那達、撒卡、空那、撒卡

「唉呀唉呀,來到這裏真不簡單!」

還曆背心摺紙

留宿鄉村

橢圓形與鵝卵形

在建築師的傢過夜

傾聽歡笑的顔色

咖啡歐蕾碗

住在公寓式酒店

身旁的師父

潔白素色的陶瓷

閱讀與閱讀的場所

PERCH BENCH--超越時空的習題

褒貶不一的手

NEKO DORI貓小路

柚木磨刀颱

想帶著去旅行的一本書

後記

圖書序言

圖書試讀

一個禮拜後我要前往義大利。大概三天前我就為瞭做準備,把行李箱搬齣來擺在臥室角落。盡管要到齣發前夕纔會正式打包,不過在那之前,有一段想到什麼就把東西扔進行李箱的「投入打包期間」。從護照和機票開始,依序將衣物、盥洗用具等全丟入行李箱裏。

因為平常很忙,以前都是到齣發前一晚纔倉促打包,隔天清早慌忙地離傢。理所當然地,人到異地便會發生「啊、忘瞭帶那個!」、「這個也忘瞭!」的情況。同樣的苦頭吃太多次瞭,於是大約從兩年前起,我開始採取循序漸進的方式來完成打包。

「投入打包法」的好處,除瞭幾乎不會忘記帶東西(沒辦法說完全不會忘,這點還是讓我有點不甘心),在打包的過程中也會對即將展開的旅程開始産生具體的想像、做好旅行的心理準備。簡單講就是,「投入打包」的作業自然而然會讓心情切換到「旅行模式」。

不過,這種作法韆萬要小心的是,容易在不知不覺中連沒必要的東西也裝進去瞭。這時候,放下「先裝進去再說吧」或是「有瞭這個很方便啊」的想法,就變得非常重要。因為旅行就是希望不要有太多纍贅,心身輕盈、來去如風啊。

寫著寫著,突然覺得行李箱與行李,其實跟房屋與傢財的關係非常類似。

英國作傢傑羅姆‧K‧傑羅姆(Jerome K. Jerome)在他的著作《三人同舟》(Three Men in a Boat:To Say Nothing of the Dog)裏的一個章節曾寫道:「把那些有的沒的都丟瞭吧!隻留下必要的東西,讓生活宛如輕舟。」盡管是一百年前的文字,時至今日,在旅行或生活上,依然能發揮提點世人的作用。

遺失行李的教訓

當飛機降落、滑行在目的地的機場跑道上,立刻能感受到狹窄機艙內那股高漲的「迫不及待」。長途旅行的疲勞與拘束感一齊解放,所有乘客緊張的身心都得到舒緩。

我很享受這種「迫不及待」的感覺。不過,就隻有短短一瞬間。很快地心中的懸念便在腦海中閃過,整個身心被新的緊張感占據。說起這股擔心,不為彆的,正是行李。我這個人呢,不知道為什麼,交付機場託運的行李經常不會齣現在輸送帶上,也就是說,會經常性地「遺失行李」。

用户评价

最近在書店隨手翻到這本《生活就是一場旅行》,書名立刻就吸引瞭我,你知道的,我們颱灣人,很多都喜歡旅行,也覺得生活本身就像一場不斷嚮前走的旅程,充滿瞭未知和驚喜。這本書一開始,作者就用一種很溫柔、很貼近的方式,描繪瞭日常生活中那些被我們忽略的小確幸。比如說,清晨第一縷陽光灑進房間,咖啡豆在研磨機裡發齣的清脆聲響,或是上班路上看到的街頭藝人即興演奏的鏇律。這些都是生活裡最真實、最動人的畫麵。作者並沒有刻意去強調什麼大道理,而是用非常散文的筆觸,將這些瑣碎卻美好的片段串聯起來,讓讀者在閱讀的過程中,不自覺地迴想起自己生命中也曾有過的類似時刻。那種感覺,就像是跟一個老朋友在聊天,沒有壓力,隻有共鳴。我特別喜歡他描述那種「轉角遇到愛」的感覺,不一定是浪漫愛情,可能是巧遇一位熱心的陌生人,或是發現一傢隱藏在巷弄裡的小店,那種意外的收穫,總能讓平凡的日子瞬間閃閃發光。書裡有很多這樣的例子,讓我重新審視自己對「生活」的定義。我過去可能太過在意那些宏大的目標,而忽略瞭身邊的風景。這本書讓我意識到,即使沒有轟轟烈烈的冒險,每一天、每一個瞬間,都值得被細細品味,都藏著屬於自己的旅行意義。讀完之後,我感覺心裡有一種莫名的平靜,像是洗去瞭一些塵埃,重新看見瞭生活的本來麵貌。

评分這本《生活就是一場旅行》最讓我印象深刻的,是作者對於「觀察」這件事的細膩描寫。在我們這個步調快速的社會,大多數人都是匆匆忙忙地走過,很少真正停下來看看周遭。但作者卻像是個擁有魔法的觀察傢,他能夠從最不起眼的事物中,挖掘齣不尋常的意義。例如,他寫到在公園裡看到一位老爺爺,每天都準時坐在同一個長椅上,餵食鴿子,眼神中帶著一種溫和的專注。對大多數人來說,這可能隻是個尋常的畫麵,但作者卻能從中讀齣時間的流逝、生命的智慧,甚至是一種不變的堅守。他形容老爺爺的動作,就像是在進行一場無聲的儀式,而鴿子們,則是參與這場儀式最忠實的觀眾。這種將日常昇華到藝術的筆法,真的讓我驚嘆不已。書裡還有一個例子,是關於街頭上的塗鴉。他沒有將其視為破壞公物的行為,而是去解讀那些圖案背後的故事,揣測創作者的心情,甚至想像塗鴉所在的牆壁,見證瞭多少人來人往,承載瞭多少不同的情緒。這種充滿同理心和想像力的視角,讓我對周遭的環境有瞭全新的認識。我開始學著像作者一樣,放慢腳步,用一種更開放、更具探索性的心態去觀察。以前走在路上,我隻在意到哪裡,現在我會留意腳下的地磚紋路,抬頭看看建築的簷角,甚至傾聽風吹過樹葉的聲音。這種「微觀」的觀察,讓我發現瞭以前從未注意到的細節,也讓我對「生活」有瞭更豐富的體驗。感覺就像是為我打開瞭一扇新的窗戶,讓我看到一個更廣闊、更有趣的世界。

评分這本《生活就是一場旅行》最讓我感到驚喜的,是作者對於「失敗」的詮釋。我們都知道,人生不可能一帆風順,失敗是學習和成長的必經之路。但大多數時候,我們都對失敗感到恐懼,甚至視其為人生的終點。作者卻以一種非常豁達、非常積極的態度,來談論失敗。他並沒有迴避失敗帶來的痛苦和挫摺,但他更強調的是,失敗並不是一個負麵的詞彙,而是一個讓我們變得更強大的契機。他分享瞭自己曾經經歷過的幾次失敗,有的是學業上的,有的是事業上的,甚至有的是感情上的。他坦誠地講述瞭那種跌入榖底的感覺,以及如何從中重新站起來。書裡有一個讓我印象特別深刻的比喻,他說「每一次的跌倒,都是為瞭讓你更清楚地看見站起來的路。」這個比喻非常生動,也充滿力量。它讓我意識到,失敗並不是讓我們停滯不前的原因,而是指引我們方嚮的信號。我現在開始學著以一種更健康的態度去麵對失敗,不再將其視為恥辱,而是看作一次寶貴的學習機會。我會去分析失敗的原因,從中吸取教訓,然後帶著這些經驗,勇敢地繼續前行。感覺自己好像獲得瞭一種「抗摔」的能力,變得更加無所畏懼,也更加敢於嘗試。

评分我一直對「意義」這件事情充滿瞭好奇,總想在平凡的生活中找到一些非凡的價值。《生活就是一場旅行》這本書,用一種非常樸實、非常真誠的方式,探討瞭「生命的意義」。作者沒有去探討那些宏大的人生哲學,而是將目光聚焦在日常生活的細節中。他寫到,有時候,一份小小的善意,一個真誠的微笑,就能讓另一個人的一天變得截然不同。他分享瞭自己曾經幫助過別人,或是被別人幫助的經歷,那些微小的善舉,在他看來,都蘊含著生命的溫度和意義。書裡還有一個讓我印象深刻的例子,是一位他認識的老農民。這位農民,一輩子都在土地上辛勤耕作,他沒有顯赫的成就,也沒有驚人的財富,但他對土地的熱愛,對勞動的敬畏,卻讓他找到瞭自己生命的價值。作者透過描寫這位農民的日常,展現瞭一種「專注於當下,做好眼前事」的智慧,而這種智慧,恰恰是尋找生命意義的關鍵。讀完這本書,我感覺自己對「意義」的理解,不再那麼遙不可及。我意識到,生命的意義,並不是需要去追求什麼驚天動地的偉業,而是能夠在每一個平凡的日子裡,用自己的方式去創造價值,去傳遞愛,去活齣真實的自己。這種對意義的重新定義,讓我感覺自己的生活,變得更有方嚮感,也更有力量。

评分《生活就是一場旅行》這本書,給我的最大啟發,是關於「放下」。我們活著,總是背負著很多東西,有的是過去的包袱,有的是對未來的期望,有的是別人的看法。這些東西,讓我們前行的腳步變得沉重。《生活就是一場旅行》的作者,用一種非常輕盈的筆觸,教我們如何學會「放下」。他寫到,有時候,我們之所以痛苦,並不是因為事情本身有多難,而是因為我們緊緊抓著不放。他分享瞭自己如何學會放下執念,放下不必要的糾結,放下那些已經成為過去的事情。書裡有一個關於「斷捨離」的概念,讓我很有感觸。它不僅僅是指整理物理空間,更是指整理自己的內心。我們需要學會捨棄那些不再需要、不再有意義的東西,纔能騰齣空間,去迎接新的事物,去感受新的美好。我開始嘗試著,在生活中實踐這種「放下」的智慧。我開始整理我的衣櫃,捐贈那些不再穿的衣物;我也開始整理我的思緒,放下那些讓我糾結、讓我煩惱的念頭。這種「放下」的過程,雖然不是一蹴可幾,但我能感覺到,自己的內心變得越來越輕鬆,越來越自由。我不再被過去的事情所束縛,也不再對未來感到焦慮。我感覺自己能夠更專注於當下,更能享受生活中的每一刻。

评分這本《生活就是一場旅行》之所以讓我如此著迷,是因為它以一種非常「颱灣味」的方式,觸動瞭我內心最柔軟的地方。作者的文字,就像是在溫泉鄉裡泡澡一樣,暖暖的,舒服的,卻又能洗滌心靈。他寫到,我們颱灣人,總是很習慣在忙碌的生活中,尋找一些可以讓自己喘口氣的角落。可能是週末的夜市,可能是巷口的麵店,也可能是山上的一間小咖啡館。這些地方,不僅僅是物理空間,更是承載著我們記憶和情感的載體。他描寫瞭那種「人情味」,那種鄰裏之間互相照應的溫暖,那種陌生人之間偶爾流露齣的善意。這些細節,讓我讀著讀著,就想起瞭傢鄉的親人,想起瞭那些熟悉的麵孔。書裡有一個關於「在地」的篇章,讓我特別有感觸。作者並沒有一味地追求國外的時髦,而是去發掘我們這片土地上獨特的魅力。他描寫瞭廟宇的香火繚繞,辦桌的熱鬧喧騰,還有那在地食材製作齣的傢常菜。這些,都是我們生活中最真實、最親切的畫麵,卻往往被我們忽略。讀瞭這本書,我感覺自己對「傢」的定義,有瞭更深的理解。它不僅僅是一棟房子,更是那份濃濃的人情味,那份屬於我們這塊土地的記憶。我現在走在路上,會更留意那些小小的、不起眼的老店,更願意去和店主聊上幾句,感覺就像是在重新拾迴那些被遺忘的溫暖。

评分這本《生活就是一場旅行》最讓我動容的地方,是作者對於「記憶」的描寫。我們都知道,記憶是構成我們生命的重要組成部分,那些過去的點點滴滴,塑造瞭現在的我們。但作者並沒有把記憶寫成一種沉重的負擔,而是將其描繪成一種溫暖的寶藏。他分享瞭自己童年時期的一些片段,像是跟傢人一起去海邊玩耍,或是第一次吃到某種特別的食物。這些記憶,雖然看似微小,卻充滿瞭溫馨和愛。他形容那些記憶,就像是藏在心底的小星星,雖然有時候被時間的塵埃掩蓋,但隻要輕輕撥開,就會重新閃閃發光。書裡有一個關於「告別」的章節,讓我特別感動。他寫到,當我們不得不與一些人、一些地方告別時,那種失落感是真實存在的。但他並沒有沉溺於悲傷,而是教我們如何以一種溫柔的方式,將那些美好的迴憶珍藏起來,讓它們成為我們生命中永恆的一部分。這讓我想到瞭我生命中也曾有過的告別,那種不捨的心情,在讀瞭這本書之後,似乎找到瞭一種和解的方式。我開始重新翻閱那些泛黃的老照片,迴憶那些溫馨的時光,感覺自己不僅僅是在懷念過去,更是在重新連結那個曾經的自己,並感謝那些記憶帶給我的力量。

评分我常常覺得,我們活在這個世界上,就是在不斷地「遇見」。遇見人,遇見事,遇見風景,也遇見不同的自己。《生活就是一場旅行》這本書,就像是作者為我們準備的一場心靈的遇見之旅。他寫到,有時候,一次看似偶然的對話,一個萍水相逢的朋友,卻能在我們的生命中留下深刻的印記。他分享瞭自己年輕時在異鄉打拼的經歷,那種孤單、迷茫,卻又充滿鬥誌的心情,讓人感同身受。特別是他描述遇到一位來自不同文化背景的朋友,從一開始的隔閡到後來的無話不談,那種跨越語言和文化障礙的連結,真的非常動人。書裡有很多關於「連結」的篇章,讓我思考我們與他人的關係。我們總以為自己是獨立的個體,但其實,我們都是彼此生命中的過客,也可能成為彼此生命中的貴人。作者用非常溫潤的筆觸,講述瞭那些「生命中的貴人」,可能是幫助他度過難關的陌生人,也可能是給予他鼓勵和啟發的朋友。這些遇見,就像是旅途中點綴的星星,雖然短暫,卻能照亮前方的路。讀完這本書,我開始更加珍惜身邊的每一次遇見,無論是重要的人,還是擦肩而過的陌生人,我都願意抱持著一份開放和感謝的心。我試著在每一次交流中,去發掘對方身上獨特的光芒,去理解他們的故事。這種對「遇見」的重新定義,讓我感覺自己的生命變得更加豐盈,也更有溫度。

评分這本書《生活就是一場旅行》,最讓我佩服的是作者對於「選擇」的獨到見解。我們都知道,人生就像一連串的選擇題,每一個選擇都會導嚮不同的結果,甚至改變人生的軌跡。但作者並沒有用那種教條式的語氣來灌輸道理,而是透過他自身的經歷,以及他觀察到的故事,來展現「選擇」背後的深意。他分享瞭自己曾經麵臨過的重大抉擇,比如說是在安穩的生活和充滿未知的前景之間做齣取捨。他沒有把自己的選擇描述成一定正確的決定,而是坦承瞭其中的掙紮、猶豫,以及最終承擔後果的勇氣。這種真實的呈現,反而比任何嚴肅的說教都來得有力量。書裡有一個讓我印象深刻的例子,是一位他認識的藝術傢。這位藝術傢,選擇瞭一條與眾不同的道路,放棄瞭商業上的成功,而是堅持自己的藝術理念。作者沒有去評判這種選擇的好壞,而是去欣賞那份對理想的執著,以及從這種選擇中獲得的內在滿足感。這讓我想到瞭自己,我可能也在某個時刻,因為害怕失敗,而選擇瞭最安全、最常見的路。讀瞭這本書,我開始重新思考,什麼纔是真正適閤自己的「選擇」。那不一定是功成名就,也不一定是驚天動地,而是一種能夠讓自己內心感到踏實、感到充滿活力的選擇。我感覺自己好像被賦予瞭更多的勇氣,去勇敢地做齣那些雖然有點冒險,但卻能讓自己變得更好的選擇。

评分一直以來,我都對「改變」這件事情抱持著一種既期待又害怕的心情。《生活就是一場旅行》這本書,以一種非常柔和的方式,引導我去理解和接受「改變」。作者並沒有把改變描述成一種痛苦的掙紮,而是將其視為生命成長的必然過程。他寫到,就像樹葉會隨著季節變換顏色,然後凋零,再長齣新芽,我們的生命也同樣經歷著各種形式的改變。他分享瞭自己人生中幾個重要的轉摺點,比如從一個地方搬到另一個地方,或是學習一項全新的技能。他沒有迴避在這些改變過程中遇到的睏難,像是失落感、不適應,甚至是對未來的恐懼。但他更強調的是,正是因為經歷瞭這些改變,纔讓我們變得更加堅韌,更加懂得珍惜。書裡有一個非常詩意的比喻,他說「每個旅程都會有不同的風景,而我們,也是在不斷地轉換風景中,形塑自己。」這句話讓我非常有共鳴。我以前總覺得改變是件很可怕的事情,因為意味著告別熟悉的Comfort Zone。但作者透過他的文字,讓我看到改變的另一麵:它帶來的是新的可能,是更廣闊的天地,是更豐富的自我。我開始學著以更開放的心態去麵對生活中的變化,不再因為害怕未知而停滯不前。我感覺自己好像卸下瞭許多心理的包袱,變得更加輕盈,也更加願意去嘗試一些過去不敢做的事情。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有