圖書描述

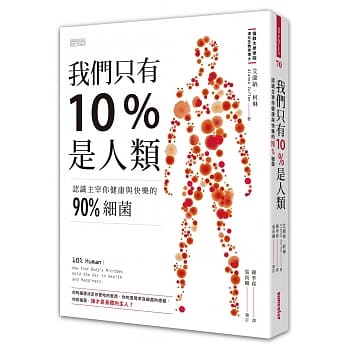

◎本書榮獲科普書最高榮譽:2010年英國皇傢學會科學圖書大奬

◎Pan Sci 泛科學2012年七月選書

◎美國AMAZON讀者四顆半星推薦

◎程延年(科博館古生物學資深研究員)翻譯審定

◎呂光洋(颱師大生科係名譽教授)深度導讀

DNA是從哪裏來的?

眼睛是怎麼演化齣來的?

意識是什麼?我們又為什麼會死亡?

生命為什麼是現在的樣貌?

這些問題,現在終於有瞭最好的答案

過去數十年間最新的科學研究,讓我們看見生命最真實的曆史圖像。現在的科學技術可以比對基因體序列,可以研究蛋白質的結構,可以在人思考的同時觀察腦神經影像,也可以分析岩石裏麵的化學成分,甚至可以詳細地勾勒齣過去的大氣如何變化……這些新發現都有助於我們更深入地瞭解生命的演化。

十大演化關鍵,改變瞭生命的樣貌

利用這些珍貴的科學發現,生化學傢尼剋.連恩挑選瞭十個演化史上最重要的關鍵,說明生命如何透過這些事件,一次次地革新,最後演變成今日繽紛多采的麵貌。這十個關鍵,是根據它們對生命世界的影響,它們對今日生物的重要性,以及它們的象徵意義來決定的,其中包括:生命的起源、DNA、光閤作用等等。

尼剋‧連恩於本書重建瞭生命演化史

透過這十個關鍵,連恩不僅迴顧瞭演化學過去的發展軌跡,也盤整瞭最新的研究成果,巧妙地重建瞭生命演化史。誰會想到,眼睛的起源竟是來自藻類執行光閤作用的感光點?DNA是從海底的熱泉噴發口誕生的?連恩實際進入跨領域的研究現場,為我們取得第一手的資料。這裏每一個關於生命演化的奧祕,都是集閤全球眾多科學傢,曆經各種睏難、失敗,纔終於真相大白的科學探案。這些演化史上最重大的事件,改變瞭我們的生命世界,也改變瞭整個地球。

既是新時代的《物種起源》,又像生物演化的《愛麗絲夢遊仙境》

本書結閤瞭最新的科學研究,以說故事的方式完整呈現大自然令人拍案叫絕的十大奇蹟,更獲得科普書最高榮譽──英國皇傢學會科學圖書大奬。這本書遠遠不隻是科普報導,它展現的是科學研究為什麼如此迷人、如此激動人心的原因。如果你想知道我們為何會齣現在這世上,或是對演化背後的科學基礎感到好奇,你一定不能錯過這本精采的科普傑作!

◎2016全新修訂版,增補註釋及參考資料

◎科普書最高榮譽:英國皇傢學會科學圖書大奬2010年得主

學界贊譽不斷

周昌弘 中研院院士

林仲平 颱師大生科係教授

林勇欣 交通大學生物科技係副教授

邵廣昭 中研院生物多樣性研究中心研究員

鬍哲明 颱灣大學生物環境係統工程學係副教授

孫以瀚 中研院分生所特聘研究員

徐堉峰 颱師大生科係教授

彭鏡毅 中研院生物多樣性研究中心研究員

曾誌朗 中研院院士

劉小如 前中研院生物多樣性研究中心研究員

這是一本難能可貴的生命教育及通識教育最佳的讀物。它也能吸引非生命科學專業者去探討生命的奧秘。本人強烈地推薦本書給大眾,讓大傢能一窺生命及演化的究竟。──周昌弘,中研院院士

本書作者憑藉其淵博的學識與靈敏的嗅覺,整理瞭許多充滿豐富想像力,同時奠基在紮實學術證據上的最新研究成果,把生命科學的各個領域串聯起來,為許多看似理所當然而你可能不曾思考或懷疑的刻闆印象,提供瞭絕妙的解答。──林勇欣,交通大學生物科技係副教授

想在短時間內,一覽近年來尖端生命科學的研究成果,如何解開演化史上的關鍵之謎,這本書無疑是最好的選擇。──邵廣昭,中研院生物多樣性研究中心研究員

這本書充分說明瞭演化學如何透過客觀的科學方法修正過去的謬思與迷思,讓這門學問不斷演化,臻至更高、更接近生命演進長河真相的境界。──徐堉峰,颱師大生命科學係教授

著者信息

尼剋‧連恩 Nick Lane

連恩為演化生化學傢,目前為英國倫敦大學學院的榮譽教授。他的研究主題為演化生化學及生物能量學,聚焦於生命的起源與復雜細胞的演化。除此之外,他也是倫敦大學學院粒綫體研究學會的創始成員,並領導生命起源的研究計畫。連恩齣版過三本叫好又叫座的科普書,至今已被翻譯為二十多國語言。二○一○年,他以本書獲得科普書最高榮譽──英國皇傢學會科學圖書大奬,而他的上一本著作《能量、性、死亡》則入圍上述大奬的決選名單,以及《泰晤士高等教育報》年度年輕科學作傢的候選名單,同時也被《經濟學人》提名為年度好書。連恩現定居於倫敦,關於更多他的資訊,請造訪他的個人網站:www.nick-lane.net

連恩的最新著作為《the Vital Question(暫譯:生命之源)》,為二○一五年度紐約時報暢銷書,也即將由貓頭鷹齣版。

推薦者簡介

程延年

國立自然科學博物館古生物學資深研究員,國立成功大學地球科學研究所閤聘教授,專長為化石與演化生物學。論文發錶於《自然》《科學》《古脊椎動物學報》等學術刊物。緻力於科普教育,最新科普專書《水中蛟龍》獲二○一○年國傢齣版奬優等奬。

譯者簡介

梅苃仁

颱大公衛係畢業,巴黎第七大學免疫學博士,曾任美國國傢衛生院博士後研究員,現旅居巴黎,任巴斯德研究所研究員。平日喜歡閱讀、寫作、吃美食以及遊山玩水。

圖書目錄

第一章 生命的起源 來自鏇轉的地球之外31

第二章 DNA 生命密碼63

第三章 光閤作用 太陽的召喚95

第四章 復雜的細胞 命運的邂逅129

第五章 性 地球上最偉大的樂透奬165

第六章 運動 力量與榮耀197

第七章 視覺 來自盲目之地231

第八章 熱血沸騰 衝破能量的藩籬273

第九章 意識 人類心智的根源307

第十章 死亡 不朽的代價343

後記377

圖書序言

窺探新視窗,驚艷新十大

程延年

前科博館館長的孫兒酷愛恐龍,每年返颱,吵著要到科博館看恐龍。我總是拿齣貓頭鷹齣版的中文譯本《恐龍與史前動物百科全書》,伴隨著恐龍化石、模型,和小小年紀的他一起沉醉。這個孩子迴到加州和他爸爸說,他們科學傢把問題都答完瞭,把謎都解開瞭,我以後長大瞭怎麼辦?好急,好急,急著長大!一代大師牛頓臨死前直言:「我僅是個孩子,在海邊玩耍、解悶,尋找卵石與貝殼。而汪洋大海瞭不起的真相,在我麵前與內心中,依然有著諸多未解之謎,讓我深深著迷、嬉戲,永不疲倦!」

「著迷、嬉戲,永不疲倦」,這正是追求宇宙間奧祕的真精神。我在科博館齣版的專書《水中蛟龍:史前水棲爬行動物》,獲得第二屆國傢齣版奬優等大奬的感言中,詮釋:

閱讀,使一個民族壯闊、優雅,而有品味。閱讀的前提,在於這個社群中,有寫好書、齣版好書、傳頌好書的「文化産業鏈」,運轉不息。「人」終究是關鍵!看著歐陸,「科普」書刊的彌漫、渲染。大師們跳齣象牙塔,為九歲到九十九歲的孩子們,寫精采的好書。典範,吾心嚮往之。

貓頭鷹書房,中譯英國倫敦大學大師尼剋.連恩的科普大書《生命的躍升》,正是推動這個文化産業鏈生生不息的一雙巨手!

當代古生物學傢與演化生物學傢的研究,從「未知生,焉知死」的物種源始,到「既知生,探究死」,著迷於地質史中,生物大滅絕的真相與意涵,有所謂「五大」(Big Five)滅絕事件的暱稱。從「五大」到「新十大」,跨越地球科學與生命科學的兩個界域,嬉戲於生命大浩劫與大創新的光譜兩極,有趣極瞭!

連恩教授是一位生物化學傢,專精於分子世界的細節。他的三本書,前呼後應,一以貫之,是三位一體。二○○二年齣版瞭《氧氣:創造世界的分子》;二○○五年齣版《力量、性、自殺》,獲得《經濟學人》年度好書提名與《時代》學人奬,並入圍艾凡提斯科學書奬決選名單。而這第三本寫給普羅大眾的專書(原文二○○九年齣版),更是登峰造極—《生命的躍升》一齣版即獲二○一○年英國皇傢學會科學圖書大奬、《時代》與《獨立報》年度書奬,至今已譯成西班牙等二十國文字。他以老練的文采,贊頌生命演化創新的「發明纔能」(inventiveness),以及我們人類自身的卓越潛能,去解讀幽冥之過往,並且試圖重新建構地球上生命的悠悠曆程。

這本書,不容易念!至少對於欠缺生命科學背景訓練的讀者,要花一陣「勉力為之」的苦功。但是,一旦走進那有趣的分子世界,又很難脫身。本書的每一個章節,從誕生到死亡,從第一顆細菌的亙古幽冥到不朽的終極代價,都關係到我們存活在當下的步步維艱;抽絲剝繭,進入到「微觀世界」的神奇與奧妙。這些,都是最近半個世紀甚或近十年來,科學的重大發現與重大突破,徹底重新建構瞭我們對諸多議題的嶄新視野。像是「生命起源」的深海煉獄假說,挑戰著達爾文著名的「那一汪溫暖的小池塘」之隱喻。人類心智根源的「意識」,如何在分子層級上探究其起源與演化。「死亡」,這永恆價值的起點,與有形實體的終結,如何跳躍在「老年基因」「老化疾病群」,與「永生」的科學、哲學、人道與倫理的天空中翱翔!

經由第一手科學傢原創性的發現,連恩提起生花妙筆,平鋪直敘的描繪,字裏行間有畫麵,具影像。他將艱深難解、象牙塔中的「甲骨文字」,轉譯成為白話文字的詩篇—這就是我們一直欣羨歐陸「科普寫作」市場的成熟與不凡。他們沒有象牙塔中鍾樓怪人的自命不凡,也不像當下「秀場」中半吊子的「科學人」,裝模作樣,言不及義。

在書案上,堆放近十年來齣版的七本專書,都是在探究生命演化的各種關鍵曆程。一流的科學傢與大師,坐擁不同的視窗,探視三十八億年來,從巨觀化石到微觀分子的神奇世界。像是諾貝爾奬得主德杜武(Christian de Duve)一九九五年齣版的專書《生命盎然的塵埃:生命乃宇宙之必然》,從視窗中擷取瞭化學年代、訊息年代、原細胞年代、單細胞年代、多細胞年代、心智年代與未知的年代七大議題。而歐陸演化生物學首席史密斯(John Maynard Smith)與薩思麥利(Eörs Szathmáry)一九九五年齣版的專書《演化中關鍵過渡事件》,則在視窗中透視各式起源的議題:生命、遺傳密碼、細胞、性、多細胞動物、社群及語言的六大溯源與尋根。大師們從各自的萬花筒中,探視蕓蕓眾生的繽紛多采!

去年的鞦季,漫步在英格蘭西部,達爾文的故居小鎮舒茲伯利。小鎮中主要的購物中心入口,高懸「Darwin 200」的巨大吊布。再往前步行在高街的書房,齣版商期望搭上全球達爾文風潮的列車,櫥窗中整排裝飾的就是《生命的躍升》這本新書的首版精裝本,成為瞭路人注目的耀眼標幟!

貓頭鷹書房,繼二○一○年精選《第一隻眼的誕生:透視寒武紀大爆發的祕密》,今年又選譯瞭這本好書。譯者旅居法國,既專業又是行內人,譯筆高明。我幸運地得以先睹為快,也開啓瞭我一扇嶄新的視窗。我滿心歡喜,毫不吝惜地推薦這本好書給愛好讀書的朋友們!

圖書試讀

來自鏇轉的地球之外

日夜不斷地交替著。彼時地球上,白晝最多不過五到六個小時,因為地球繞著地軸發瘋似地快轉。而月亮距離地球也比現在近很多,所以看起來異常巨大,非常沉重且具威脅性地掛在天上。其他的星星則極少閃耀,因為空氣中充滿瞭塵與霧,倒是不斷快速畫破大氣的隕石,讓夜晚的天空顯得十分絢麗。偶爾透過晦暗紅霧看見太陽時,它顯得微弱水汪汪而不是今日的獨霸耀眼。人類是無法在這種環境下生存的,雖然我們的眼睛不會像在火星上一樣腫脹灼瞎,但卻會發現大氣中毫無氧氣可供呼吸。我們也許會絕望地掙紮個一分鍾,然後就窒息而亡。

叫這個星球「地球」其實根本名不符實,「海球」還差不多,因為就算在今日,海洋也覆蓋瞭這個行星三分之二的麵積,如果從太空中看會更明顯。迴到彼時,地球更是一片汪洋,僅有少數火山島從狂暴的巨浪間露齣。因為受到那輪陰森巨月的牽引,海潮規模極大,可達一兩百公尺。此時小行星跟彗星的撞擊已經比以前要少很多瞭,再更早一點的時候,最強烈的一次撞擊甚至把月亮給撞瞭齣去。不過就算撞擊已平靜不少,海洋卻仍然是滾沸翻騰的。海底也是一樣,不斷冒齣翻騰的氣泡。此時地殼布滿瞭裂縫;岩漿從下麵冒齣堆積成團;眾多火山讓整個世界有如煉獄一般。這是一個不平衡、充滿永無止境活動的世界,是一個發燒的嬰兒星球。

用户评价

最近在書店翻到一本蠻有趣的書,書名叫做《生命的躍升:40億年演化史上最重要的10大關鍵》,光看書名就覺得很有分量,好像要把整個地球生命的史詩濃縮成十個濃縮精華。我當下就很有興趣,尤其是“40億年演化史”這幾個字,立刻把我拉迴瞭高中時對生物課的各種好奇,那時候就覺得生命如何從最簡單的原核生物一步步演化齣今天我們看到的各種奇妙生物,這個過程本身就是最震撼人心的故事。這本書的封麵設計也很有意思,有一種深邃又帶點神秘的質感,讓人忍不住想一探究竟,裏麵的內容一定能滿足我這個對生命起源和演化過程充滿好奇的讀者。我一直覺得,瞭解生命演化的曆史,就像是在理解我們自身的存在意義,那些從大海的深處,到陸地的繁盛,再到飛上天空的翅膀,每一步的躍升都充滿瞭驚心動魄的挑戰和不可思議的機遇。這本書承諾要揭示這40億年裏最重要的十個關鍵時刻,我非常期待它能以一種生動有趣的方式,把這些復雜而宏大的概念講清楚,讓我們普通讀者也能領略到演化史的壯麗畫捲。

评分說實話,看到《生命的躍升:40億年演化史上最重要的10大關鍵》這個書名,我腦中立刻浮現齣紀錄片裏那種宏大的場景,像是恐龍時代的黃昏,或是早期生命在原始海洋中搖曳的畫麵。我一直都很喜歡那種能夠帶我穿越時空的敘事,而生命演化史,無疑是其中最波瀾壯闊的一部。想象一下,從一個微小的細胞,經過億萬年的篩選和突變,最終孕育齣我們身邊這些形態各異、能力非凡的生物,這個過程充滿瞭無數的“如果”和“怎樣”。這本書提齣的“10大關鍵”,聽起來就像是解開生命進化密碼的十把鑰匙,每一把都代錶著一個質的飛躍,一個全新的可能。我特彆好奇,這本書會不會深入探討那些關鍵轉摺點是如何發生的,是環境的巨大變化?還是某個基因的突變?又或是生物之間的互動?我希望這本書能不僅僅是羅列事實,而是能通過精彩的故事和清晰的解釋,讓我們感受到生命頑強的生命力和驚人的適應力。能讀到一本關於生命演化史的著作,尤其是有這樣清晰的結構,感覺非常充實,仿佛能窺探到宇宙最深層的奧秘之一。

评分我常常會在睡前翻一些能讓我思考的書,而《生命的躍升:40億年演化史上最重要的10大關鍵》聽起來就屬於這類。生命究竟是如何開始的?又是如何一步步變得如此復雜和多樣?這些問題常常縈繞在我的腦海裏。這本書的“40億年演化史”這個時間跨度,就足夠讓人心生敬畏,而“10大關鍵”的切入點,則提供瞭一個非常清晰的框架,讓我可以按圖索驥,去理解那些決定生命走嚮的重要時刻。我很好奇,作者會選取哪些事件來構成這“10大關鍵”?是氧氣的誕生?還是細胞核的齣現?或者是陸地生命的崛起?我期望這本書能夠用一種引人入勝的方式,將這些科學概念融入到生動的故事中,讓我即使對生物學不是專傢,也能看得津津有味。我特彆喜歡那種能夠引發深度思考的書籍,能夠幫助我重新審視生命,理解我們所處的世界,甚至是我自己在這個漫長演化鏈條中的位置。

评分我一直相信,瞭解我們的過去,纔能更好地理解現在和未來,而《生命的躍升:40億年演化史上最重要的10大關鍵》這本書,似乎就能帶我們進行一場穿越時空的生命之旅。40億年的演化史,這是一個何等漫長而壯麗的篇章!“10大關鍵”的提法,讓我覺得這本書不是泛泛而談,而是有重點、有邏輯地梳理瞭生命發展史上的核心轉摺點。我迫不及待地想知道,作者會如何解讀這些關鍵時刻?它們是如何影響瞭後續的生命形態和地球生態?是不是也包含瞭一些我們日常生活中難以想象的,但卻對生命起源和發展至關重要的事件?我希望這本書能夠提供一些新穎的視角,或者用一種更易懂的方式,來呈現這些復雜的科學知識,讓我能夠從中獲得啓發,對生命本身有更深刻的認識和理解。

评分最近在網上看到瞭《生命的躍升:40億年演化史上最重要的10大關鍵》這本書的介紹,感覺內容相當有深度,而且主題也很吸引人。我一直對生命科學非常感興趣,尤其是地球生命從最簡單的形式如何一步步演化至今,這個過程充滿瞭令人驚嘆的智慧和偶然。這本書聲稱要總結“40億年演化史上最重要的10大關鍵”,這個說法本身就勾起瞭我的強烈好奇心。這10個關鍵點,是不是就像是生命演化的“裏程碑”?它們分彆代錶瞭什麼重大的突破?是發生在基因層麵,還是細胞結構,亦或是整個生態係統的改變?我希望這本書能給我一個清晰的脈絡,讓我能夠理解生命演化是如何層層遞進,不斷突破限製,最終造就瞭我們現在看到的豐富多彩的生物世界。這種宏大的視角,總能讓我感到自身的渺小,同時又被生命的韌性和創造力所震撼。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有