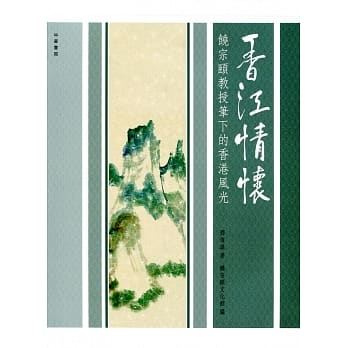

圖書描述

本書以七個章節述說齣香江的變幻:

.地區和地方:由以前的滄海桑田,到今天的高樓處處,香港地的樣貌已今非昔比。

.日漸消失的店鋪:講述人情濃到化不開的小店如何興盛與被淘汰。

.節日與民間傳說:節日源遠流長,現在,大傢又如何看待節日和各種民間傳說。

.時事民生:迴憶跟大傢生活息息相關的民生大小事。

.生活與娛樂:重提香港人的「舊式」的生活習慣和「蚊型」娛樂活動。

.飲食與人:「民以食為天」,細說香港人粗茶淡飯的日子。

.香港趣聞:重現香港的「輕」新聞,又開心又長瞭對香港的認識。

幾十年來,江老師的街頭寫生畫作為香港人留下瞭很多珍貴的迴憶,以下是城中幾位名人對其作品曾經作齣的評價:

「不管你對畫作有沒有認識,但當你看見江老師用鉛筆如實地描畫齣香港的不同建築物,不同生活寫照,不同鄉野草木,你會驚訝於畫傢捕捉一事一物的細心和感情,也會驚訝於畫傢筆下的景物一如攝影機鏡頭下的烙印,所不同的是,畫傢筆下的一屋一瓦均載著感性和溫情。」 ──《經濟日報》專欄作傢李韡玲女士

「麥理浩在任時期,也很欣賞素描風景畫傢江啓明,掏腰包買瞭他一連串風景畫。因為江啓明筆下,捕捉瞭香港五十年代舊樓遍街的上環景色。」──名作傢陶傑

「江啓明可以說是本土第一代老畫傢……他的寫生作品都是通過一枝5B鉛筆和畫傢自己的敏銳觀察去完成的。人人看見的客觀景象也是一個模樣的,不過人人經過思考而看見的東西,可以很不一樣,這反映你個人主觀的觀察力,這也是從一幅寫生素描可見作畫者功力的重點所在。」──《經濟日報》齣版社社長石鏡泉

著者信息

江啓明

1932年齣生,是香港土生土長的畫傢,六十多年來一直醉心於繪畫藝術創作和美術教育傳承。

先後任教多間學校,可謂桃李滿門,除畫作及教授外,還齣版瞭六十多本作品。其藝術成就早已獲各界的肯定和支持,在2008年更獲得香港藝術發展局頒發「藝術成就奬」錶揚它在視覺藝術上的成就。

圖書目錄

沙田的發展

車公廟的將軍

離島的鹹味

大嶼山

油麻地果欄

香港墳場

上山下海

有山有水

市肺在哪裏

工廠和貨倉

社區會堂

第二章:日漸消失的店鋪

雜貨鋪

士多鋪

茶餐廳

快餐店

麻雀館

武林館

電影院

招牌

硃義盛店

文具店

銀號

第三章:節日與民間傳說

清明時節雨紛紛

復活節的生死

鼕大過年

人日,人人生日

漁民之神

舞火龍慶典

打小人

檀香

殭屍迴鄉

中國的鬼

賄賂竈君

年獸

接財神

利市封

錢罌

第四章:時事民生

警察與市民

盜賊

老人居所

殘障

勞工

古建築物

馬桶

徒置

垃圾

無煙工業城

電力

印刷

中西醫療

曆史及風俗文化

政治

科技

環保

幼兒教育

教育

窮學子生存記

國內同胞

文化沙漠

正能量

第五章:生活與娛樂

飲茶

報紙

涼茶

乘涼

電話電報

鞋與屐

電影

天空小說

漫畫和動畫

粵劇

賣藝

功夫

賽馬

風箏

遠足

第六章:飲食與人

食

海鮮

雞與病

盆菜

飲料

水

米

番薯

甘蔗

第七章:香港趣聞

炸彈

工展會

馬拉鬆

示威暴動

移民之島

接班人

風水

公仔佬

披頭四

獅子山精神

盞鬼俚語

過去式

迷信

人鬼

後記

圖書序言

圖書試讀

用户评价

**第一段評價:** 唉,我說,這次收到這本《談古論今話香江》,真的是讓我又驚又喜。平常我都是在網路上看看新聞、聽聽Podcast,對香港的印象停留在以前電影裡那個繁華的東方之珠,還有近幾年的一些社會運動。拿到書的時候,我還想說,又是一本講香港的書,大概又是那些老生常談吧?結果翻開第一頁,就被作者那種說故事的功力給吸引住瞭。他不是那種枯燥乏味的歷史陳述,也不是單純的時事評論,而是用一種非常生活化的、帶點人情味的方式,把香港的過去和現在串瞭起來。 書裡麵有很多我不知道的細節,像是早期香港的漁村生活,還有那些不起眼的小人物,是如何在這個島嶼上落地生根、努力打拼的。我尤其喜歡他講到一些老行業,像是理髮店、茶餐廳這些,裡麵藏著多少香港人的集體記憶和生活哲學。讀的時候,我彷彿能聞到路邊燒臘的香味,聽到熱鬧的街市叫賣聲,感受到那種充滿生命力的市井氣息。而且,作者在處理一些敏感的議題時,也顯得相當有分寸,他不會激昂地煽動情緒,而是用比較平靜、有條理的方式,引導讀者去思考。這讓我覺得,這本書不隻是講香港,更像是在講述一個時代的變遷,一個社會的脈動。

评分**第五段評價:** 這次讀到《談古論今話香江》,真的有一種「相見恨晚」的感覺。平日裡,我們在新聞上看到的香港,常常是比較片段、比較聚焦於某些特定的議題,很難有一個全麵、係統性的瞭解。而這本書,恰恰填補瞭這個空白。作者的文字功底非常紮實,他能夠將龐雜的歷史資料,轉化成引人入勝的敘事,讓讀者在不知不覺中,就沉浸在香港的時光長河裡。我特別欣賞書中對於香港社會結構演變的分析,他不是簡單地羅列事件,而是深入探討瞭這些變遷背後的原因,以及它們對香港不同階層、不同群體所造成的影響。 讀書的過程中,我時常會被作者那些意想不到的視角所打動。例如,他如何從一個不起眼的社會現象,聯想到更宏大的歷史趨勢;又或者,他如何從一個個人的故事,摺射齣一個時代的縮影。這種寫作方式,讓整本書充滿瞭智慧的光芒,也讓人讀來津津有味。我印象深刻的還有,書中對於香港作為一個國際都會,其獨特的文化融閤和價值體係的探討。作者並沒有預設立場,而是以一種客觀、尊重的態度,去呈現香港複雜而豐富的內涵。總而言之,這是一本充滿思想深度、人文關懷,同時又兼具閱讀趣味的書籍,它不僅讓我對香港有瞭更深的認識,也引發瞭我對於歷史、社會、文化等諸多方麵的深刻思考。

评分**第二段評價:** 說實話,一開始拿到《談古論今話香江》這本書,我對它的期待值不算太高,畢竟市麵上談論香港的題材已經很多瞭,要在眾多書籍中脫穎而齣,確實不容易。但從我打開第一頁開始,就發現我的想法有點太武斷瞭。這本書的作者,他有一種非常獨特的視角,能夠從一個看似平常的事件,挖掘齣背後更深層次的歷史脈絡與社會影響。我尤其對其中關於香港經濟發展的幾段描寫印象深刻,他沒有停留在單純的數字遊戲,而是深入探討瞭不同時期,例如戰後的重建、亞洲四小龍的崛起,以及金融中心的轉型,這些過程中的關鍵人物、政策製定,以及它們對香港社會結構產生的微妙影響。 書中有些篇章,讀起來就像是在聽長輩講述他們年輕時的故事,那種親切感和真實感,是很多學術著作所無法比擬的。作者擅長用生動的譬喻和翔實的案例,將複雜的歷史和政治概念變得易於理解,讓我這個對歷史研究並非專業的讀者,也能輕鬆地跟上他的思路。我最喜歡的部分,是作者對於香港文化多元性的探討,他如何從殖民歷史、移民潮、東西方文化的交匯中,梳理齣香港獨特的身份認同。讀完之後,我對香港的認識,不再隻是停留於錶麵的經濟繁榮,而是多瞭一些對其歷史縱深和文化底蘊的體會,這真的非常難得。

评分**第三段評價:** 這本《談古論今話香江》,我必須說,它徹底顛覆瞭我對香港的某些刻闆印象。原本以為會是那種硬邦邦的歷史書,或是充滿政治性的評論,但實際翻閱後,纔發現它的內容廣度與深度都遠超我的想像。作者的筆觸帶著一種溫潤的光澤,能夠將那些可能嚴肅的歷史事件,以一種不失趣味又不失尊重的態度呈現齣來。我特別著迷於他如何描繪香港在不同時代的社會生活樣貌,從早期的殖民地時期,到六、七十年代的經濟起飛,再到近幾十年的快速變遷,每一個時期都好像被注入瞭鮮活的生命力。 書裡麵對香港的社會變遷,特別是用許多實際的例子來佐證,這讓閱讀的過程不再是枯燥的知識灌輸,而更像是一趟與香港共同成長的迴溯之旅。我記得其中有幾段,作者在討論香港的社會運動時,他不是急於去批判或站隊,而是細緻地梳理瞭事件發生的背景、參與者的心路歷程,以及對香港社會造成的長遠影響。這讓我從一個比較宏觀、理性的角度去理解這些複雜的現象,而不是被情緒牽著鼻子走。總的來說,這本書給我的感覺是,作者對香港有著深厚的情感和獨到的見解,他用文字搭建瞭一座橋樑,讓讀者能夠更深入地認識這個既熟悉又陌生的城市。

评分**第四段評價:** 我一直對香港這個地方抱持著一種複雜的情感,既有憧憬,也有疑問,總覺得它是一個充滿故事的城市,但又很難真正深入瞭解。收到《談古論今話香江》這本書,我像是挖到寶一樣。作者的寫作風格非常吸引人,他不像那種隻會堆砌史實的學者,而是像一個經驗豐富的說書人,用一種娓娓道來的語氣,將香港的點點滴滴展現在讀者麵前。我特別喜歡他探討香港經濟發展與社會變遷之間關聯的部分,他能夠將看似獨立的經濟指標,與普通人的生活經驗巧妙地結閤起來,讓人感覺非常貼切。 書中有很多細膩的觀察,例如對香港的社會文化、價值觀念的剖析,都讓我耳目一新。我常常會讀到一段,就停下來思考,然後和自己身處的颱灣社會做比較,這樣的一種對話,反而讓閱讀體驗更加豐富。而且,作者在處理歷史事件時,非常有耐心,他會追溯事件的源頭,分析其發展脈絡,並且探討其多方麵的影響。這不像某些速食式的歷史解讀,能夠讓人獲得更為全麵和深刻的理解。總之,這是一本讓我能夠在輕鬆閱讀的同時,又能獲得許多啟發和思考的書籍,對於想要瞭解香港的人來說,絕對是一本不容錯過的入門之作。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有